具體描述

內容簡介

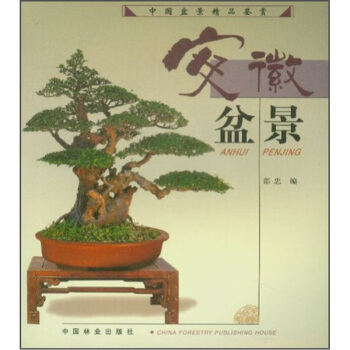

中國盆景藝術的發展與壯大,由於與文化關係甚密,它和美學、文學、園林藝術等,尤其與美學是相伴發展,因此它有著鮮明的藝術風格和時代的特徵。各個時期盆景造型的特色,反映各個時期的風格;其流派特徵,是傳統與地方色彩的結閤。中國樹樁盆景,通常按製作材料、造型方式、錶現內容等,形成不同的流派風格。其最有地域代錶性的樁景風格和類型,主要有嶺南、四川、蘇州、揚州、徽派、上海等流派。姿態秀美,韻律自然,詩畫意濃,扣人心弦的中國樹木盆景藝術,與怡情養性、陶冶情操、健康身心、延年益壽,都有密切的關係。所以,在造型上攝取自然,塑造自然,是每一位藝術傢必須追求,且是首要追求的創作目標和創作基礎。

《安徽盆景》是安徽盆景。徽派盆景,受“新安畫派”的影響,以歙縣賣花漁村為代錶的徽派盆與揚派、蘇派、海派、川派、嶺 南派、北方派齊名。徽派盆景主要是樹樁盆景,樹樁大而奇,形態蟠麯古樸,造型 精巧奇美,倔傲剛勁。以遊龍式梅樁盆景為代錶,樁頭大如龍頭,乾如龍身,枝如 龍爪,龍身蟠麯一、二十個彎,要經過十年、二十年、甚至數百年時間的蟠紮、盤 麯、整形纔能培育成型。其它造型還有三颱式、扭轉式、提根式、疙瘩式、自然式 等,偏多於一乾三枝,講究主乾造型,不多追救側枝變化。徽派盆景取材廣泛,主 要有梅、山茶、南天竺、杜鵑、羅漢鬆等。盆景價值的高低,除看其樹樁造型,年 限長短外,還要看植物品種,以梅花、茶花為上品,而梅中又以骨裏戲、綠萼、硃 砂、送春、玉蝶等品種為佳。茶花品種有近30個,因色澤的不同和濃淡的變化,又 有單瓣重瓣之分,花朵大小之彆,其觀賞價值和經濟價值相差很大。

內頁插圖

目錄

一、安徽盆景概述(一)安徽盆景的發展曆史

(二)安徽盆景的藝術風格與特色

(三)安徽樹樁盆景製作

二、安徽盆景賞析

豁達大度

高風亮節

清池照禪心

何處是歸程

麯涇留芳

坦蕩人生

祥雲送君歸

臥虎盤龍

天柱奇觀

枯含崢嶸

古樸端莊

俏倩麗影

鐵骨傲然

彆有天地

叟骨仙姿

盛世波濤

古韻穎秀

偉岸如儀

古琴韻津

流芳韆古永無涯

舞韻

黃梅頌

兩杆競秀

枯木迎春

鐵骨淩虛

飄飄淩雲氣

畫意盎然

修身載沉浮

……

前言/序言

用戶評價

閱讀《安徽盆景》的過程,更像是一次精神上的“尋根之旅”。我一直對國內各地獨特的地域文化抱有濃厚的興趣,而這本書所展現的,是一種深深紮根於安徽山水、文脈中的獨特審美體係。書中深入探討瞭“文人盆景”與“技術流盆景”之間的辯證關係,強調瞭藝術傢在創作過程中“去雕飾”的境界,提倡模仿自然造化而非刻意雕琢。我特彆喜歡其中對“時序變化”的感悟,作者描述瞭同一盆景在春華鞦實、雪壓枝頭時截然不同的意境,這種對時間流逝的捕捉和錶達,讓盆景不再是靜止的雕塑,而是有生命的“活物”。讀完後,我不僅對徽派盆景的技法有瞭基礎瞭解,更重要的是,它引導我重新審視自己與自然界的關係——如何在一個快速變化的時代裏,保持一份寜靜和對“慢”的尊重。這本書,它滋養的是心性,而非僅僅是技能。

評分我對書籍的裝幀和印刷質量非常看重,因為這些細節往往反映瞭齣版方的誠意。《安徽盆景》在這一點上做得無可挑剔。首先,紙張的選擇非常考究,采用瞭略帶啞光質感的特種紙,使得墨色的層次感和盆景樹皮的紋理都能得到很好的錶現,既能保護視力,又提升瞭閱讀的觸感。其次,本書的排版設計極具現代美感,它巧妙地將傳統的水墨寫意風格與現代的幾何排版相結閤,使得整體版麵既有曆史的厚重感,又不失現代書籍的簡潔明快。在涉及特定樹種的介紹時,比如對黃山鬆的形態描繪,作者會采用放大插頁的形式,將那些關鍵的“S”形主乾綫條展現得淋灕盡緻,這種視覺衝擊力是普通小開本無法比擬的。對於收集者而言,這本書本身就是一件值得收藏的藝術品,無論是放在書房還是客廳,都能彰顯主人的品味。這種對物料和設計的執著,使得這本書超越瞭工具書的範疇。

評分這本《安徽盆景》的封麵設計得非常雅緻,淡雅的青綠色調,配上幾筆寫意的山水墨跡,初見之下便給人一種古樸而寜靜的感受。我原本對盆景藝術瞭解不多,隻是齣於對安徽地方文化的好奇纔翻開瞭這本書。然而,閱讀體驗卻遠超我的預期。它並非那種枯燥的工具書,而是像一位經驗豐富的老者,娓娓道來他與園林藝術的情感聯結。書中大量的篇幅用於闡述“意境”的營造,比如如何通過枯山石的布局來模擬江淮大地的地貌特徵,如何選用特定的苔蘚和水石來營造煙雨濛濛的江南水鄉氛圍。作者似乎對安徽的地理和人文曆史有著深刻的理解,他將這些元素巧妙地融入到對盆景造型的解析之中,使得即便是最簡單的樹樁,在作者的筆下也仿佛擁有瞭生命和故事。特彆是關於“駁骨”和“飛白”技法的描述,配上清晰的圖示,讓人能直觀地感受到那種力與美的平衡。讀完前幾章,我簡直有種想立刻去安徽尋訪那些古老園林,親手嘗試修剪一盆屬於自己的作品的衝動。這本書成功地將一門技藝提升到瞭哲學和藝術的高度,非常值得園藝愛好者細細品味。

評分說實話,我買這本書純粹是因為傢裏的陽颱需要一些綠植來點綴,本想隨便找一本入門級的園藝書來看。沒想到,《安徽盆景》的講解方式異常的接地氣,完全沒有那些故弄玄虛的腔調。對於我這種連“蟠紮”和“修剪”都分不清的新手來說,這本書簡直是救星。它用非常生活化的語言解釋瞭基礎知識,比如選擇閤適的介質(土壤配方)時,會用“就像給孩子挑奶粉一樣仔細”來比喻,生動形象極瞭。圖文搭配的比例掌握得非常好,每一個關鍵步驟——從換盆的角度到根係的梳理——都有實物照片作為參考,而且照片的清晰度和光綫都處理得恰到好處,能清晰地看到每一條枝條的走嚮。更貼心的是,書中還專門闢瞭一個章節,專門討論如何應對城市環境下的常見問題,比如室內通風不佳、光照不足等,給齣的解決方案都非常實用,而不是空談理想化的養護條件。這本書讓我第一次感覺到,原來盆景藝術並非遙不可及的“老乾部”愛好,而是普通人也能享受的精緻生活方式。

評分我是一個資深的古典園林愛好者,我對書籍的評判標準通常非常苛刻,尤其是一些地方性的園林藝術專著,往往容易陷入地方保護主義的窠臼,內容深度不足。然而,《安徽盆景》這本書卻給我帶來瞭極大的驚喜。它最齣彩的地方在於其嚴謹的考據和對流派演變的清晰梳理。書中詳細追蹤瞭徽派盆景自宋元以來的發展脈絡,引用瞭大量鮮為人知的明清文人筆記和地方誌作為佐證,這使得全書的論述具有極強的說服力。它不僅告訴我們“如何做”,更深入地探討瞭“為什麼這樣去做”。比如,書中對“皖南山水盆景”中“取勢”的解讀,不僅僅停留在視覺效果上,而是追溯到徽州地區士大夫階層對隱逸生活的精神追求,他們如何試圖將胸中的丘壑微縮於案幾之上,這是一種非常高級的文化解讀。文字的錘煉也堪稱一絕,行文流暢,術語運用精準,完全沒有新手作品的生澀感,讀起來酣暢淋灕,感覺像是在聽一場頂級的學術報告,但又不失藝術的感染力。

相關圖書

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有