具体描述

用户评价

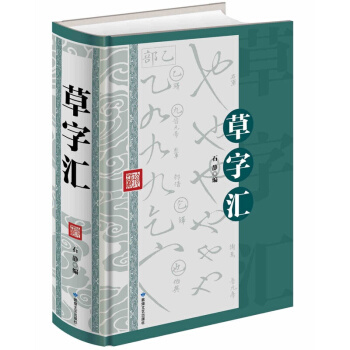

说实话,这次购书体验让我对“实用查阅”这个描述产生了深刻的质疑。我买它主要是希望能在遇到一些难以辨认的古籍文本时,能有一个可靠的参照物。但这本《草字汇》的收录方式,似乎并没有完全站在读者“查阅”的角度去设计。字体的选择上,它似乎倾向于展示某一种或某几种大家流传下来的风格,而非提供一个包罗万象的、能够覆盖不同历史时期草书演变脉络的对比集。每一次查找,我都需要在厚厚的篇幅中进行“大海捞针”式的搜寻,效率并不高。更让我感到遗憾的是,虽然是精装,但纸张的质感虽然算不上粗糙,却也没有达到我心目中那种“承载墨韵”的厚重感。好的字帖或字汇,纸张的留白和墨色的吸附能力都至关重要,这本书在这方面显得平庸了些,使得原本就复杂的草书结构,在印刷呈现上少了一份灵动和气韵。我希望看到的,是那种能让墨迹仿佛跃然纸上的质感,而不是这种略显“死板”的印刷效果。

评分这套书给我的感觉,更像是一个策展人精心布置的展览,而不是一个可以随时使用的工具箱。它收录了“名家作品”,这一点毋庸置疑,但问题在于,这些名家作品是如何被组织起来的?如果仅仅是简单的按笔画、按部首排列,那么它与市面上其他许多同类工具书并无本质区别。我更希望看到的是,能够对不同名家的风格差异进行简要的点评或标注。例如,张旭的狂放与怀素的瘦硬之间,在同一个“之”字或“草”字上,其结构处理有何微妙之处?这本书似乎略过了这些“深层解读”的部分,更侧重于“量”的堆砌而非“质”的剖析。对于一个渴望提升审美层次的读者来说,仅仅知道这个字怎么写是不够的,还需要知道“为什么”要这样写,以及这种写法背后的时代精神和书家个人情怀。目前来看,这本书的知识密度似乎只停留在字形的层面,深度略显不足。

评分我对“中国书法爱好者必”这个定位感到有些费解。在我看来,一位真正的书法爱好者,往往对自己的学习路径有清晰的规划,他们需要的要么是系统化的入门教程,要么是针对某一特定书家或书体的深入研究专著。这本书像是一份广泛撒网的资料汇编,它提供了大量的素材,但缺乏必要的“导航系统”。我试着去寻找一些关于草书的演变历史或书写心法的导读文字,但几乎找不到,全书内容高度聚焦于字形本身。如果这本书的定位是作为书法字典或快速查验手册,那么它或许合格;但如果它意图成为引导爱好者深入草书世界的“必读书”,那么它在理论构建和风格梳理上的缺失,就使得它的价值大打折扣。最终的感觉是,它是一个巨大的、未加分类和提炼的“素材库”,需要读者自己投入大量时间去整理和消化,这对于时间宝贵的现代学习者来说,并不是最优解。

评分这本《现货 草字汇(精装)》真让我有点摸不着头脑,我原本是冲着“精装”二字去的,希望能拥有一本装帧精美、拿在手里有分量的书法字帖。然而,当我实际翻开后,感觉这本书的定位似乎有些模糊。它不像一本传统的字帖那样,有清晰的行文脉络和临摹指导,更像是一部工具书,收录了大量的草书单字。作为一名业余爱好者,我渴望的是那种能够引导我从基础结构入手,逐步深入到章法布局的教材。这本书的排版布局虽然规整,但信息量实在过于密集,对于初学者来说,光是辨认这些草书的笔画走向就已经让人眼花缭乱,更别提去理解其背后的书写逻辑了。我期待的是那种能让我静下心来,一点一滴去揣摩古人笔意的手册,而不是这种像“大百科全书”一样堆砌字样的资料集。或许对于那些已经有深厚功底,专门需要查询某个生僻草字写法的资深书法家来说,它的实用性会更高一些,但对于我这种还在摸索阶段的人来说,它更像是一座需要攀登的高山,而不是一条平坦的引导之路。

评分从装帧设计的角度来看,这本“精装”显得过于保守和传统,缺乏现代出版物应有的活力和易用性。它的开本尺寸似乎是标准的中型尺寸,虽然便于携带,但在进行大范围的“对临”练习时,总感觉视野受限。特别是对于草书这种讲究气势连贯、章法布局的艺术,如果字帖的尺寸太小,读者就很难将注意力集中在单个字的结构与整体气韵的统一上。内页的装订方式也稍显僵硬,翻开到中间部分时,总有点担心会损坏书脊,这使得我在取放和摊平阅读时需要格外小心翼翼,这与“实用”二字的初衷是相悖的。一本实用的工具书,应该能够承受高频率的翻阅和使用,最好是能够完全平摊在书桌上,供读者一边对照一边书写,而不是让人时刻担心损坏。这种设计上的“束缚感”,极大地影响了我的使用体验。

评分东西不错,物超所值!

评分不好意思啊

评分东西不错,物超所值!

评分商品可以,服务也行,

评分不是自己想要的,不明白怎么用?

评分很喜欢,而且书挺厚的

评分还是不错的。

评分不是自己想要的,不明白怎么用?

评分看着真好看,就是练不出来

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有