具体描述

内容简介

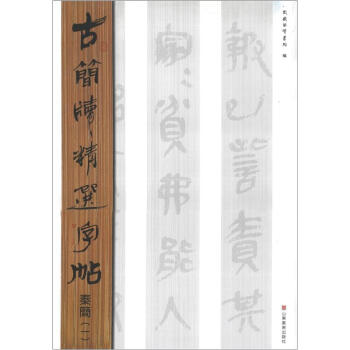

《古简牍精选字帖:秦简(1)》在保持古简牍形制、原文顺序、字体原迹的基础上,从利于临摹争习的角度出发,遴选出比较清晰的字,再放大字形,精心剪辑编排而成,每个字旁均附该字的楷书印刷体,便于广大书法爱好者识读。《古简牍精选字帖:秦简(1)》非常适合作为初学书法者的入手模板,开始先临写较规范、易释读的字体,然后再慢慢放开广临博收。简牍书法正、行、草、隶、篆诸体兼备,自成体系,初学者完全可以在这个框架内开始自己的书法学习之旅,同时在目前好多书法初学者学习常见的历代名碑名帖到一定程度无所长进的瓶颈状态下,简牍书法的介入无疑也是一个突破,一个极好的选择,一个亦古亦新的合理途径。

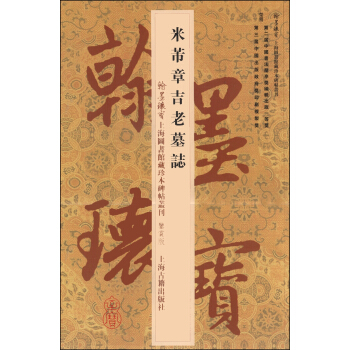

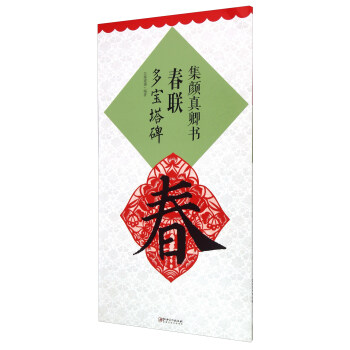

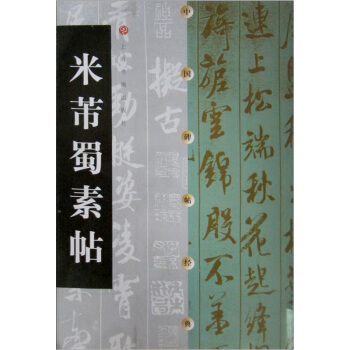

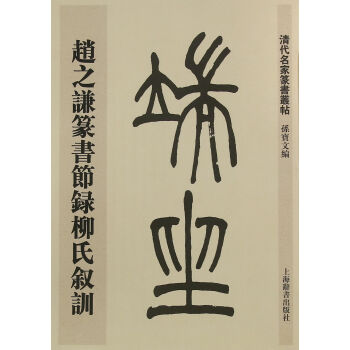

内页插图

前言/序言

用户评价

这套字帖的选材真是让人眼前一亮,那种古朴典雅的气质扑面而来,每一次摩挲纸面,都能感受到历史的厚重。装帧设计也十分用心,看得出制作者在细节上的打磨,让人爱不释手。我尤其欣赏它在字体选择上的独到眼光,那些线条的起承转合,蕴含着秦代文字的独特韵味,对于我们现代人来说,是一种难得的审美熏陶。练习的时候,不仅仅是机械地模仿笔画,更像是在与古人对话,体会他们的书写智慧。对于初学者来说,或许会觉得有些挑战,但正是这种挑战性,才让最终的进步显得格外有成就感。我期待着能将这些古老的文字之美融入到自己的日常书写中,让自己的字迹也带上一份跨越时空的文人风骨。这套字帖无疑是书法爱好者案头不可或缺的一件珍品,它不仅是工具书,更是一件值得收藏的艺术品。

评分我本以为这会是一本枯燥的字帖,毕竟是对古代材料的复刻,但拿到手之后才发现,它的编排思路非常清晰,逻辑性极强。从基础笔画的拆解到复杂结构的组合,每一步的过渡都处理得非常自然,引导性很强。特别赞赏它在字体释读方面做出的努力,对于一些晦涩难懂的异体字,都有非常详尽的说明和对照,这对于我们这些非专业人士来说,简直是福音。每次临摹完一页,我都会对照着原帖反复推敲,那种精微之处的差异,往往能激发我更深层次的思考。它不是简单地提供范本,更像是一位耐心的老师,循循善诱,让人在学习过程中始终保持探索的乐趣和求知的热情。这本书的价值远超其本身的价格,它为我们打开了一扇通往秦代书风的精致小窗。

评分作为一个对手写文字有执念的人,我必须强调这套字帖在“可操作性”上的突破。很多古代碑帖的影印件,由于拓印的模糊或纸张的破损,导致临摹起来常常感到无从下手,难以把握细节。但这本书在这方面做得非常出色,每一个字帖都经过了专业的整理和数字化处理,线条的锐度和结构的清晰度都达到了极高的水准,这让我想在实际操作中,能够更准确地捕捉到那些“神似”的精髓。我试着将自己的练习成果与书中的精选范例进行对比,那种细微的差异让我明白了“精确”与“神韵”之间的微妙平衡。对于致力于提高技艺的书写者而言,这种高清晰度的参考资料是至关重要的“助推器”。它有效降低了学习传统精品的门槛,使得普通爱好者也能触及到书法的深层奥秘。

评分从一个纯粹的审美角度来看,这本书简直是视觉享受的盛宴。那种被时间打磨过的墨色和纸张的质感,通过现代印刷技术得以最大程度的还原,传递出一种令人心安的宁静感。我常常在傍晚时分,泡上一壶清茶,面对着这本字帖静静地研习,感觉所有的浮躁和喧嚣都被隔绝在外。这不仅仅是练字,更是一种精神的沉淀与放松。书中的排版布局也十分讲究,字与字之间、行与行之间的留白处理得恰到好处,使得整体画面疏朗有致,极富韵律感。这种对负空间的尊重,是当代很多作品所缺乏的。我希望能够保持这样的节奏,将这份源自远古的沉静内化于心,最终反映在我的笔端,写出更具“气韵”的作品。

评分这本书带来的体验是复合型的,它不仅仅是关于“怎么写”,更是关于“写了什么”的历史背景补充。随书附带的那些关于简牍出土背景和书写习惯的简短介绍,虽然篇幅不大,却极大地丰富了我对这些文字的理解。我不再仅仅将它们视为孤立的符号,而是能想象到它们在特定历史场景下的功能和用途。这种背景知识的补充,为我的临摹注入了更深层次的文化共鸣。它让我明白了,每一个横竖撇捺,都承载着那个时代的社会信息和文书规范。因此,我的练习也变得更有目的性,不仅仅追求形似,更追求在书写过程中,对秦代官方文书风格的内在理解和精神上的回归。这种“知其然,更知其所以然”的学习路径,无疑是最高效且最令人满足的。

评分这时一旁不少人亦在旁附和道:“就是,南老怪,你都出过手了,此事便算了吧。”

评分非常满意非常满意非常满意

评分戏剧

评分简是我国历史上使用时间最长的书籍形式,是造纸术发明之前以及纸普及之前主要的书写工具,是我们的祖先经过反复的比较和艰难的选择之后,确定的文化保存和传播媒体,这在传播媒介史上是一次重要的革命。它第一次把文字从社会最上层的小圈子里解放出来,以浩大的声势,向更宽广的社会大步前进。所以,竹简对中国文化的传播起到了至关重要的作用,也正是它的出现,才得以形成百家争鸣的文化盛况,同时也使孔子、老子等名家名流的思想和文化能流传至今。

评分好。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

评分只不过是个仆役,正如秦谦所言方才你那一击已经完全可以低过。眼下可是开启仙人洞府的关键时刻,万一因你这一点点私仇,在此东武破坏了阵法,岂不是因小失大?”

评分简多用竹片制成,每片写字一行,将一篇文章的所有竹片编联起来,称为“简牍”。这是我国古代最早的书籍形式,用于书写文字的木片称木牍,多用于书写短文。

评分very good book

评分古简牍精选字帖是一套好贴值得一读欣赏

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有