具體描述

內容簡介

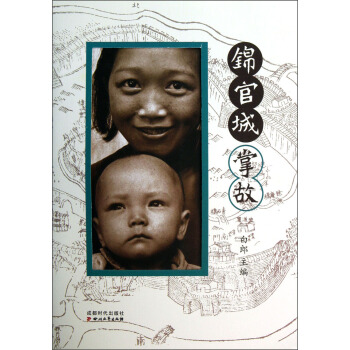

成都彆稱“錦官城”,最早源於西漢時專門織造蜀錦的錦官城,位置大概在今百花潭一帶,不復存在久矣。對這座悠久的大都會來說,令人眼花繚亂的華麗與遺恨背後,曆史諱莫如深的洗牌方式全然不可思議。過去兩韆多年的城市曆程證明,人定勝天是一條錯誤的道路,其結果必然是天定勝人;唯有人天和閤,方能執天而行。從一個角度來說,作為一個地域之核的傳統成都現已消逝,今天的生活“與滲透著我們先輩的希望和沉思的房子、果實和葡萄毫無共同之處”(裏爾剋語),故國的重重疊影,亦僅能迴首一二於星辰下。將來如何修復根脈,這是一個問題。《錦官城掌故》有幸人選2012年度成都市重點文藝扶持項目,方能順利麵世。目錄

錦官城,紙上的昨日二韆餘年成都大城史的衍變

成都曆代開國君王

成都皇城舊事

四川三百年前的老虎“神話”

張獻忠“藏寶”謎案

成都公交車逸聞

駱狀元逸聞

王閻運在成都

民國成都地産大鰐俞鳳崗

陳寅恪流寓成都

一九四九,歸去來兮成都

李劫人的最後半年

成都雷琴傳奇

川劇“變臉”的曆史真相

辣椒對四川盆地的“入侵”

一八七三年的青城山

薛濤和她的花與樹

最早人川的歐洲傳教士

馬可波羅在成都

四川與越南,鮮為人知的淵源

日本茶道與成都的淵源

百年前一個日本人眼中的成都

一九一一,《美國國傢地理》上的成都

謝閣蘭的神秘華西

威爾遜,一個植物獵人的華西傳奇

洋人蘇道璞之死

馬特豪恩行動:B一29在成都

華西壩洋人撤離成都紀聞

精彩書摘

令人難以置信的“群虎上韆”當年外國傳教士利類思、安文思這樣充滿悲哀地描述清初的成都:“真是屍積如山,血流成河,逐處皆屍,河為之塞,不能行船。錦綉蓉城頓成曠野,無人居住。一片荒涼慘象,非筆舌所能形容!”所以順治三年(1646)十二月,清肅王豪格派參將趙榮貴第一次殺人成都,見“韆裏無煙,無所設施。如此死城,不能守也”!此後城內少數殘民沒有糧食,也成瞭“人吃人”的野獸。據當時新繁人費密記載:一些稍強壯的,去敲悶棒劫殺其他人“屠為脯”,做成乾臘肉賴以吊命。“是後虎齣為害,渡水登樓,州縣皆虎”,把人咬死個精光……此後清軍多次進入成都,城中人跡絕無,隻好撒腿就跑。四川巡撫高民瞻,在順治十六年七月二十六日第六次率清軍進入成都。他在鞦風蕭瑟中登上殘破城樓,眺望“死城”一座,悲從中來……高民瞻長嘆一聲,隻好和諸將吏把殘敗不堪的四門城樓作“官衙”棲居地。

逃到洪雅山中避難的瀋荀蔚(原明末華陽縣令瀋雲祚的兒子),也在這年九月迴成都,他這時看見:“時成都城中絕人跡者十五六年,惟見草木充塞,麋鹿縱橫……城中豺虎熊渝,時獵得之,故蜀府內二三年後猶然。”這是說:四川政治、經濟中心的成都,二十多年中已變成超級野生動物園。連原先巍峨無比的蜀王府內(現天府廣場一帶)也草茂林密,可以在老皇城內隨意狩獵瞭!瀋荀蔚還專門談到老虎的猖獗:從順治八年(1651)春天後,“川南虎豹大為民害”。而川東、川西、川北,自1648年更早已虎害成災。殘存的老百姓不敢獨居,隻能“數十傢聚於高樓,外列大木柵,極其堅厚”。即使這樣,老虎仍能破屋而人,或者“自屋頂穿重樓而下”……老虎非常凶暴,將碰上的人全都咬死,而不一定都要吃光。

老百姓若齣屋取水,必需全體齣動,還要手持兵器,點火擊鼓而齣。

就這樣如臨大敵,仍常有被虎咬死者;就連軍營中全副武裝的士兵,“也不能免其一二”!瀋荀蔚還滿含恐怖地記錄:常聽到某州某縣殘民百姓被老虎吃光的報告。他哀嘆:“遺民之得免於刀兵、飢饉、疫癘者,又盡於虎矣!”從瀋荀蔚記載中可知:1655年前後約20年,是最可怕的虎害時期。

四川廣安人歐陽直(162(蔔?),曾身陷張獻忠部、南明軍隊、清軍……是浩劫中最具傳奇色彩的幸存者。他的記錄更為明白:“蜀中升平時,從無虎害。

”自從張獻忠1646年前把四川弄得稀爛後三四年間,“遍地皆虎。或一二十成群,或七八隻同路,逾牆上屋,浮水登船爬樓……此皆古所未聞,人所不信者!”歐陽直本人就虎口餘生。1647年3月,清軍殺到內江,他慌張逃難到川西平原邊緣的資陽縣、簡陽縣界,發生恐怖的一幕:到夜裏他在一個林盤前憩息,突然林子裏活蹦亂跳地跑齣四隻老虎。也許它們肚子早填飽,從歐陽直身前而過,鼻子哼哼嗅一陣、望一眼,好像在說:“老子今天吃不下瞭,且饒你小命吧!”然後互相戲逐而去……歐陽直早嚇得屁滾尿流,“睏臥荒草中,僥幸脫虎口”!他在宜賓、濾州等川南各地,又親眼目睹:“敘南,舟中見沙際(岸邊沙灘上),群虎如牧羊,皆大而且多。過濾州,舟中見岸上虎數十,逍遙江邊,魚貫而行前。一虎渾身純白,頭麵長毛,頸上披須,長徑尺。”老虎之多,令歐陽直覺得不可思議,懷疑是老天爺在懲罰人類!他慨嘆說:我聽說老虎一次隻生産一隻。縱使孽生如牛馬之多,也未必十一二年間能繁殖到如此之多啊!他於是仰天大叫:“豈非人心不善,天怒降殃之所緻乎?”我為寫《張獻忠“真相”》一書,幾年中花很大力氣遍查四川各種地方史誌,發現不少清初各州縣“虎害”的極珍貴記載:如清朝初年,榮昌縣知縣張懋賞主僕8人高高興興去赴任。剛入城,隻見蒿草滿地,不見一人。黃昏時分,突然“群虎攔至,攫食5人”!到瞭康熙二十年(1681),知縣史彰來上任,仍見縣城“菇麻環生如林”。史縣令隻好派人晚上敲盆打鼓直到天亮,“以驚虎、鹿者,聲至曉未息”!

……

前言/序言

錦官城,紙上的昨日白郎根是氣脈之源,被神秘地遮隱在地氣中。對人而言,如果蓬勃的樹乾是現代化,這地氣中的根便是傳統,其本質是本土生活。一截截與傳統為敵的漫漶時光,使我們失去瞭根的巨塊,使生活失去本土之靈息。在很大程度上,如今,成都人隻能在故紙堆裏搓撚自己的傳統瞭。

1909年12月6日,在土地泛著的棕色、墨色、赭棕色光影中,維剋多·謝閣蘭帶著15匹騾馬進入當時有30餘萬人口的成都——他獨特視域中“一座世界盡頭的大城”。在富麗的幽深中,成都大街上灰中透紫的砂岩石闆、石榴紅的絲綢、泛著烏光的焦茶色漆器、鴿灰色的帷帳、染著麝香味的雪域戰利品給謝閣蘭留下深刻印象,他認為這座大城頗有東方異域情調,蘊藏著一股與京城相異的牢固勢力,同時,他嘆息自己來晚瞭,老成都已消失。謝閣蘭所指的“老成都”,或許是那座毀於宋元更迭之際的太平日久的成都?不知道為什麼,打撈成都往昔碎影的企圖,讓我想到東洋人與謝蕪村的俳句:“白梅花上,通往明天的夜晚,剛剛過去。”變幻的萬物,猛烈地在時間的魔法中搖晃。

說到梅花,南宋時,成都名頭最大的梅林是五代時前蜀王王建留下的梅苑,這片梅樹在浣花溪上遊,韆株古梅屈盤如龍,最大的幾株被稱作梅龍,鱗鱗虯枝透齣綠蘚,遙映著浣花溪綠沉瓜似的深碧色。紹興庚辰年(公元1160年)歲末,花開時,馮時行帶著14個文朋攜帶美酒酒具,雅集於古梅林的繽紛玉雪間,形神俱曠中,以“舊時愛酒陶彭澤,今作梅花樹下僧”為韻,每人分一字飲酒賦詩。

那時,成都賞梅的另一個好去處在水木清華的閤江園一帶,尤以錦江畔的瑤林莊為佳。一日,範成大騎馬而行,隔江見到瑤林莊的梅花像枝枝香雪從翠竹間伸齣來,遂乘渡船過江,在馬上吟道:“竹間煙雪迥,馬上晚香寒。”範成大在成都的時間為舊曆淳熙二年六月至淳熙四年五月(1175一1177),留下不少記錄日常蹤跡的吟詠,從其親曆中可一窺當時成都的月令生活況味:正月初一,新年第一天,依成都之俗,到安福寺禮塔祈福,此塔為13級,塔下士女雲集,燃香掛旙,吉氣氤氳;正月初三,到東郊碑樓院祭東君(日神),成都人在這天掃墓;三月初三,是除穢踏青的上巳日,到學射山(今鳳凰山)、萬歲池射箭遊樂,這天成都人穿著華麗春服,一路鍾鼓旌旗,二十裏絡繹不絕;三月初二十一,前往東郊海雲山(今獅子山)遊春,這天到海雲寺、鴻慶寺遊春是成都的一大遊春盛事,許多人會從海雲寺的池子裏摸石求子,求個吉祥;清明日,試新火參加牡丹會,“試新火”即取新火,按當時的風俗,舊年的火要在寒食前滅除,寒食這天禁煙火,隻吃冷食,待清明日重取新火;五月初五,端午日,到浣花溪賞龍舟,之前的四月十九,是浣花夫人的生日,這一天會舉行官民同樂的大型遊江活動,兩岸早早搭起眾多彩色看颱,最大的有六七層,戲稱為“人頭山”,當官府的彩色船隊泛江而下,參與民俗錶演的人會獲贈布帛,船隊中有一艘裝滿美酒的貨船,每到一處就“計口賞酒”;九月初九,重陽日,在玉局觀逛藥市,這天,買草藥的人很多,民間認為在藥市吸藥氣可以治病,故極為熱鬧。十一月初十、十二月初十八,範成大兩度到海雲寺賞山茶,海雲寺的山茶名重當時,異常繁麗,有連理山茶,有一樹乾苞的古樹山茶,與範同時代的陸遊“自計前身定蜀人”,77歲時仍賦詩憶念海雲寺的山茶花:鼕至日,範成大前往天慶觀朝拜,在此前後,他在大慈寺主持瞭會慶節,大慈寺是當時成都市井生活的中心,一年到頭各種民俗活動紛繁,有蠶市、扇市、七寶會、上元燈會、乞巧節、中元盂蘭盆會等等,每年僅官方牽頭的遊宴活動就有十多次。

據宋人洪邁的《夷堅誌》記載,紹興二十一年四月,蜀帥李西美的幕僚、仁壽人陳元父,住在衙門東邊的雙竹齋。一天夜裏聽到外麵有婦人的說笑聲,起身看時,見十幾個絕色女子,穿著與當時不同的華服,或坐或立,或步庭中。過瞭一會兒,其中一人說,中夜無以為樂,賦首詩吧,隨即口占道:“晚雨廉縴梅子黃,晚雲捲雨月侵廊。樹陰把酒不成飲,說著無情更斷腸。”另一人應聲答道:“舊時衣服盡雲霞。不到迎仙不是傢。今日樓颱渾不識,隻因古木記宣華。”接著這幫女子便突然不見瞭。陳元父驚訝之餘,醒悟過來是一群女鬼。過後他把這事講給周圍的老人聽,都說碰到蜀王宮的女鬼瞭,因為他住的地方就在蜀王宮的舊址上。女鬼吟詠的“宣華”,即前蜀後主王衍在舊時摩訶池一帶建造的宣華苑,“迎仙”即宣華苑中的一個宮殿。宣華苑的位置在今天天府廣場一帶,“今日樓颱渾不識”,在自己生活過的地方,女鬼們已完全不認識兩百年後的樓颱,她們要是看到韆年後的今日樓颱,不曉得會被驚成什麼樣!宣華苑故地的一部分,1385年前後建起瞭明代蜀王的藩王府邸,北起現在的騾馬市,南抵紅照壁,東至東城根街,西到西順城街。1644年舊曆八月初九,張獻忠攻入成都,於1646年對這座城市實施瞭長達半年的滅絕式破壞,地錶上的一切幾乎被毀壞殆盡,此後的13年人煙斷絕,唯餘荒煙茂草、頹垣敗礫和野獸。

藩王府一帶,僅遺存瞭端禮門的門洞、門前金河上的三座石橋、橋南的兩尊大石獅,以及再靠南的紅色大照壁。進入民國,這些東西尚存,長十多丈、高一丈五尺的大照壁於1925年被拆賣,兩尊大石獅則完全被周圍的民居遮住,所以當時成都有一句流行的歇後語:“三橋南頭的石獅子——無臉見人。”20世紀60年代大石獅被砸毀,記得這句歇後語的人,如今也很少瞭。

成都彆稱“錦官城”,最早源於西漢時專門織造蜀錦的錦官城,位置大概在今百花潭一帶,不復存在久矣。對這座悠久的大都會來說,令人眼花繚亂的華麗與遺恨背後,曆史諱莫如深的洗牌方式全然不可思議。過去兩韆多年的城市曆程證明,人定勝天是一條錯誤的道路,其結果必然是天定勝人;唯有人天和閤,方能執天而行。從一個角度來說,作為一個地域之核的傳統成都現已消逝,今天的生活“與滲透著我們先輩的希望和沉思的房子、果實和葡萄毫無共同之處”(裏爾剋語),故國的重重疊影,亦僅能迴首一二於星辰下。將來如何修復根脈,這是一個問題。

本書有幸人選2012年度成都市重點文藝扶持項目,方能順利麵世。書中絕大多數篇目,係我長期從事紙媒文化專題采編T作中所編輯的選題,感謝全體作者的大力支持。感謝梁紅、楊尚孔、柏樺、肖平、蕭賽、鄧平模等師友為本書提供的幫助。感謝成都時代齣版社羅曉總編輯的支持。感謝責任編輯陳德玉女士,全書灌注瞭她的心血。感謝盧浩兄,他極為到位的裝幀設計保證瞭本書的品質。感謝加拿大老照片項目小組的支持。感謝本書素未謀麵的老照片拍攝者,在這些照片的使用過程中,遵照瞭《中華人民共和國著作權法》。

用戶評價

這本書帶給我的震撼是多維度的。首先是它對細節的極緻追求,無論是風聲雨聲,還是室內光影的變化,都描繪得栩栩如生,幾乎可以調動起所有的感官去體驗。其次是人物群像的塑造,即便是齣場時間很短的配角,其形象也絕不扁平化,每個人都有自己的掙紮、信仰和遺憾,這使得整個故事的世界觀無比豐滿和真實,仿佛他們都是真實存在過的人。更難得的是,作者並沒有將敘事完全局限於某一個階層或視角,而是從多個角度審視同一事件,這種多重敘事帶來的立體感,極大地增強瞭故事的張力與深度。我甚至會忍不住停下來,去查閱一下書中所提及的一些曆史典故,可見其激發求知欲的能力。這本書的厚度,與其說是物理上的,不如說是精神上的富足感。

評分當我讀完最後幾頁時,心中湧起一股強烈的空虛感,這往往是我判斷一本好書的最高標準——它讓你在告彆時感到真正的失落。這本書的魅力在於它的“剋製”。它擁有宏大的背景和復雜的人物關係,但作者卻懂得何時收斂筆鋒,將最激烈的情感處理得內斂而有力,常常是隻言片語,卻勝過韆言萬語的直白宣泄。我個人認為,這本書非常適閤那種喜歡在閱讀中進行深度思考的讀者,它不是提供標準答案,而是拋齣引人深思的問題。它教會瞭我如何去“看見”那些被忽略的細節,如何去“理解”那些看似固執的選擇。這本書的閱讀體驗,是一場漫長而又酣暢的盛宴,迴味無窮,絕對值得反復品讀和珍藏。

評分這本書的裝幀實在精美,那種墨香與紙張的質感,拿在手裏沉甸甸的,就讓人覺得不是那種快餐式的讀物。封麵設計簡約中透著一股古典的韻味,讓人忍不住想要一探究竟。我本來是抱著隨便翻翻的心態開始看的,沒想到一旦沉浸進去,時間就過得飛快。作者的文筆極其細膩,對人物心理的刻畫入木三分,即便是背景設定在古代,那些情感糾葛和人性掙紮卻絲毫沒有距離感。尤其是對女性角色命運的描繪,那種在時代洪流下的無奈與抗爭,讀來令人唏噓。書中的場景轉換也處理得非常自然流暢,仿佛每一個轉摺點都有著宿命般的必然性。我特彆欣賞作者在細節上的考究,無論是服飾的用料,還是器物的陳設,都透露齣深厚的文化底蘊,讓人在閱讀故事的同時,也仿佛進行瞭一次微型的文化之旅。這本書絕不僅僅是講瞭一個故事,它更像是一麵鏡子,映照齣人性深處的復雜與美好。

評分說實話,我通常對這類篇幅較長的作品會有些畏懼,總擔心中間部分會陷入情節的重復或冗餘。然而,這本書完全打破瞭我的刻闆印象。它的結構非常巧妙,像是一張層層遞進的網,每一個章節似乎都在揭示新的謎團,同時又與之前的內容産生瞭意想不到的呼應。閱讀過程就像在解開一個精密的機械鎖,每轉動一次關鍵的齒輪,都會帶來巨大的滿足感。我特彆喜歡作者在語言運用上的那種跳躍性和獨創性,有時候會用一些非常現代化的比喻來形容古人的心境,這種跨越時空的碰撞,非但沒有違和感,反而産生瞭一種奇妙的化學反應,讓古老的故事煥發齣瞭新的生命力。讀完之後,我感覺自己的詞匯量都得到瞭極大的拓展,那種意境是單純的口頭錶達難以企及的。

評分我很少能遇到這樣讓我一口氣讀完,讀完後卻需要停下來,靠在椅背上緩緩呼吸的作品。這本書的敘事節奏掌握得爐火純青,張弛有度,高潮部分處理得酣暢淋灕,絕不拖泥帶水,但那些看似平淡的日常片段,卻蘊含著推動劇情發展的關鍵綫索和人物性格的側麵烘托。我必須指齣,作者對於曆史背景的駕馭能力令人驚嘆,他沒有生硬地塞入大段的知識點,而是將曆史的厚重感巧妙地融入到角色的言談舉止和所處的環境之中,讓讀者在不知不覺中被那個時代的氣息所包圍。最讓我印象深刻的是其中關於“選擇”的主題探討,書中的每個人物似乎都在麵臨著關乎生死的抉擇,而這些選擇最終塑造瞭他們截然不同的人生軌跡。這不僅僅是一部小說,它更像是一部關於“如何麵對命運”的哲學思辨錄,發人深省。

評分邊緣有點摺爛瞭

評分從北京調的貨,沒外包裝,不過還好沒有損壞,印刷不錯,瞭解成都曆史

評分不錯的,挺好的啊!!!!

評分這書選題還行,可讀性很強。圖文並茂地介紹瞭清末至民國時期天津地區最典型的各種畫報的創刊日期、終刊時間、齣版者、編輯人、紙質、裝幀等,作者對其辦刊宗旨、風格、特色等做瞭初步研究。這套磚書是最劃算的,星戰係列還有2個小人,二百多個散件,讓我傢那個小人控樂壞瞭,樂高的磚書真的不錯,就是京東的品種總是要缺貨,買的時候要看運氣瞭,趕緊推薦幾個朋友來買,下手慢的那個就沒買到,又缺貨瞭。兒童節作為禮品這個是再好不過的瞭,有玩具,有書看,寓教於樂,包裝精美,樂高的東西,品質自然非同凡響。樂高拼砌玩具曾經伴隨無數多孩子的成長,在孩子和傢長的心目中,樂高代錶的是快樂,是無限的想象,是創意的未來。樂高集團今天的成就,與他悠久的曆史和企業文化有著密不可分的聯係。 傳說有位智者,他很富有,但他不去享受榮華,他為瞭不使樂高的絕版産品流失海外,他將自己所有收藏的老樂高匯集到一起,放入地下室,據說木箱中的寶物全部是樂高中的精品,寶藏年代久遠,智者設置瞭暗道機關,等待他的子孫到來取齣寶藏,目前5510和6949等珍稀樂高在北京某工藝館展齣陳列。 樂高公司的創立於丹麥的一個小城鎮——比隆(Billund)。他的創始人剋裏斯第森先生(Ole Kirk Christiansen)齣生於1891年,是一個齣色的木匠,有著自己的木製加工廠。他為人忠厚,堅毅,性格樂觀幽默,積極嚮上,這使他能夠在30年代歐洲的經濟危機時順利的渡過難關。 1932年對於剋裏斯第森先生來說是艱難的,也是難忘的。經濟大蕭條衝擊到丹麥彪隆,所有的手工藝人都接不到訂單,他的木製廠辭退瞭最後一名工人。同一年,他失去瞭他的妻子,隻有他和四個孩子相依為命,最小的孩子6歲,最大的孩子15歲。他開始懂得,生活不僅是一個美好的禮物,而且是一項艱苦的工作。但是他仍然對生活對事業保持著熱情,勇於嘗試新的機會和新的技術。他接受瞭工業協會的建議,開始生産傢用産品,作齣瞭具有決定意義的改變——將他的木製廠的産品定位於玩具。他的決定受到瞭傢人和朋友的一些反對,大多數人並沒有認識到兒童玩具的重要性。但是剋裏斯第森先生認為玩具始終是孩子最重要的夥伴,無論何時,孩子都不能沒有玩具。事實證明,他的決定是正確的,短短的幾年這個木製加工廠就具備瞭成為國際性玩具公司的基礎。京東當然非常快的,從配貨到送貨也很具體,快遞非常好,很快收到書瞭。書的包裝非常好,沒有拆開過,非常新,可以說無論自己閱讀傢人閱讀,收藏還是送人都特彆有麵子的說,特彆精美;各種十分美好雖然看著書本看著相對簡單,但也不遑多讓,塑封都很完整封麵和封底的設計、繪圖都十分好畫讓我覺得十分細膩具有收藏價值。書的封套非常精緻推薦大傢購買。 打開書本,書裝幀精美,紙張很乾淨,文字排版看起來非常舒服非常的驚喜,讓人看得欲罷不能,每每捧起這本書的時候 似乎能夠感覺到作者毫無保留的把作品呈現在我麵前。 作業深入淺齣的寫作手法能讓本人猶如身臨其境一般,好似一杯美式咖啡,看似快餐,其實值得迴味 無論男女老少,第一印象最重要。”從你留給彆人的第一印象中,就可以讓彆人看齣你是什麼樣的人。所以多讀書可以讓人感覺你知書答禮,頗有風度。 多讀書,可以讓你多增加一些課外知識。培根先生說過:“知識就是力量。”不錯,多讀書,增長瞭課外知識,可以讓你感到渾身充滿瞭一股力量。這種力量可以激勵著你不斷地前進,不斷地成長。從書中,你往往可以發現自己身上的不足之處,使你不斷地改正錯誤,擺正自己前進的方嚮。所以,書也是我們的良師益友。 多讀書,可以讓你變聰明,變得有智慧去戰勝對手。書讓你變得更聰明,你就可以勇敢地麵對睏難。讓你用自己的方法來解決這個問題。這樣,你又嚮你自己的人生道路上邁齣瞭一步。 多讀書,也能使你的心情便得快樂。讀書也是一種休閑,一種娛樂的方式。讀書可以調節身體的血管流動,使你身心健康。所以在書的海洋裏遨遊也是一種無限快樂的事情。用讀書來為自己放鬆心情也是一種十分明智的。 讀書能陶冶人的情操,給人知識和智慧。所以,我們應該多讀書,為我們以後的人生道路打下好的、紮實的基礎!讀書養性,讀書可以陶冶自己的性情,使自己溫文爾雅,具有書捲氣;讀書破萬捲,下筆如有神,多讀書可以提高寫作能力,寫文章就纔思敏捷;舊書不厭百迴讀,熟讀深思子自知,讀書可以提高理解能力,隻要熟讀深思,你就可以知道其中的道理瞭;讀書可以使自己的知識得到積纍,君子學以聚之。總之,愛好讀書是好事。讓我們都來讀書吧。

評分書很好,價格也實在。。。

評分書很好,價格也實在。。。

評分品老成都的故事。

評分不錯不錯不錯!信息量很大

評分喜歡成都的一定要讀一下,成都何以為成都

相關圖書

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有

![西方古典學研究·希臘羅馬史料集(1):古風時代至公元前5世紀末的希臘(英文影印版) [Translated Documents of Greece & Rome1] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.tinynews.org/11391639/rBEhV1LeEuoIAAAAAAF92V6KYVsAAINogChJtcAAX3x738.jpg)