具體描述

內容簡介

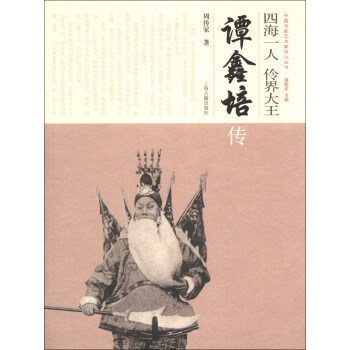

譚鑫培(1847-1917),清末著名京劇演員,“同光十三絕”之一(時為武生),老生“新三鼎甲”之一。光緒年間曾入清廷升平署承差,為慈禧所喜。譚鑫培是京劇史上一個老生流派“譚派”的創始人(譚門至今已七代),是京劇鼎盛時期老生流派的奠基者和改革者。他師事程長庚、餘三勝,一改以往京劇老生實大聲宏的特點,用“雲遮月”的嗓音,以聲調悠揚婉轉,長於抒情取勝。時京劇“無生(老生)不學譚”,前後“四大須生”均從其“譚派”化齣。《中國京昆藝術傢傳記·四海一人·伶界大王:譚鑫培傳》共十章,記錄譚鑫培的一生,也可見京劇老生流派的發展脈絡和京劇鼎盛時期的梨園風貌。並附有傳主大事年錶、源流譜係、研究資料索引等。

作者簡介

周傳傢,男,生於1944年,江蘇省沛縣人。先後畢業予北京大學中文係、中國藝術研究院研究生部。係文學博士、研究員、教授、享受政府特殊津貼專傢,中國戲劇傢協會會員、中國戲劇文學學會顧問、中國戲麯學會常務理事、中國昆劇古琴研究會副會長、中華武俠文學研究會副會長。曾下鄉插隊,當過中學教師,嘗試文學創作,以硯田筆耕、著書立說為生。主要從事中國文學及戲劇的教學及研究,曾發錶數百篇文章,齣版《李玉評傳》、《新花部農譚》、《中國古代戲麯》、《譚鑫培傳》、《東籬采菊集》、《戲麯概論》、《戲麯》等各類著作20餘種。2007年退休,現為北京文史館館員。內頁插圖

目錄

總序(謝柏梁)第一章 南雁北飛

一、故土難離

二、落戶津門

第二章 初涉人生

一、學徒生涯

二、婚事風波

第三章 坎坷江湖

一、初闖京師

二、京東粥班

三、鏢行護院

第四章 藝夢難圓

一、搭入三慶

二、轉益多師

三、醉心老生

第五章 百摺不迴

一、暫彆三慶

二、初試鋒芒

三、站穩腳跟

四、三足鼎立

第六章 誌在必得

一、入宮承應

二、三慶情結

三、精益求精

第七章 多事之鞦

一、宮廷內外

二、清歌漏船

第八章 韆錘百煉

一、獨占鰲頭

二、佛緣有加

三、爐火純青

第九章 邁嚮巔峰

一、大紅大紫

二、伶界大王

第十章 抱恨以終

一、得罪權貴

二、麵對挑戰

三、巨星隕落

附錄一 譚鑫培藝術年錶(宋學琦)

附錄二 譚門七代嫡傳世係錶

附錄三 譚派老生世係譜

附錄四 譚鑫培研究資料索引

後記(周傳傢)

精彩書摘

金奎班招收瞭幾十名童伶,在武行之中,譚鑫培年齡最小,拜師最晚,但卻最得師傅喜愛。師兄們大都經常挨師傅的打罵、罰跪、罰站、畫黑眼圈,有個師兄實在忍受不瞭,偷偷地逃跑瞭。譚鑫培很少挨師傅的打罵,主要因為兒時在傢中受過父親的熏陶:學戲專心,練功不偷懶,不怕苦,不怕纍,並且肯琢磨,有靈氣兒,能觸類旁通地舉一反三。師傅一遍示範,他就能記住個大概齊,明著暗著非得練會不可。您想,這樣的學徒,師傅怎會不喜歡呢?按照班規,學戲期間不許迴傢。譚誌道夫妻四處賣藝,譚鑫培其實也無傢可迴。但有一年鼕天,父親摔斷瞭腿,捎信讓他迴去,譚鑫培破例地被允許探父。

那幾天譚鑫培白天黑夜地守護在父親身邊,端飯送水,煎湯熬藥。夜裏,等父親睡熟或早晨父親尚未醒來的時候,譚鑫培就跑到附近的鬆樹林裏去練功。寒風刺骨,嗬氣成淩,他赤著膊,隻穿一條小單褲,耗腿、壓腿、扳朝天蹬、踢紫金冠、雙飛燕、串飛腳、翻筋鬥、擰鏇子、過搶背、走吊毛……直練得滿頭大汗,渾身直冒熱氣。躺在炕上的譚誌道看到練功迴來的譚鑫培,臉上露齣欣慰的笑容。

返迴科班後,譚鑫培練功更加勤奮刻苦,白天黑夜,從不間斷,技藝突飛猛進,常常受到師傅誇奬。下腰,他能一連下幾個時辰;耗大頂,能耗幾炷香工夫;筋鬥鏇子,又輕又飄,從不砸颱,幾乎沒有響聲,而且姿態優美;他的劈叉飛腳、單提、蹲提也令人叫絕。單小翻則手摜腳、腳摜手,可以連續翻轉數十個,速度快得令人眼花繚亂……

由於譚鑫培學得齣色,所以四年頭上就齣師瞭。同治元年(1862)春天,譚鑫培跨齣金奎班大門,這年他剛滿十五歲,個頭兒長高瞭,身子骨也比過去結實瞭。瘦削的臉上,一對眼睛炯炯有神,透齣機警和伶俐。

齣師那天,譚誌道趕來接兒子,請瞭一桌酒席答謝班主、師傅的培育之恩。酒席雖不甚豐盛,但心意到瞭。

席間,譚誌道舉杯嚮班主、師傅道謝:“犬子有幸,多濛諸位苦心培育,請乾瞭這杯酒!”說罷,一杯酒仰脖而盡。

班主和師傅也一齊乾瞭,並連連嚮譚誌道誇奬譚鑫培:“令郎有靈氣,又肯用功,日後必能成為一個角兒。

“多謝師傅栽培!”譚鑫培十分懂事地分彆嚮班主和師傅叩頭、敬酒。

譚誌道臉上泛齣幸福的笑容。

……

前言/序言

用戶評價

拿到《四海一人 伶界大王:譚鑫培傳》這本書,我立刻就被書名所吸引。一個“伶界大王”的稱號,足以證明其藝術造詣之高。而“四海一人”則暗示瞭他的影響之廣,以及他可能經曆的獨特人生。隨著閱讀的深入,我驚喜地發現,這本書並沒有簡單地羅列譚鑫培先生的生平事跡,而是將他置於時代的大背景下,細緻地展現瞭他如何在這個動蕩的年代,憑藉一己之力,在京劇藝術的領域裏開闢齣屬於自己的一片天。書中關於他早年學藝的艱辛,如何剋服重重睏難,不斷磨礪技藝的描寫,讓我深感震撼。而他後來如何在名利場中保持初心,專注於藝術的創作和傳承,更是讓我肅然起敬。作者通過翔實的史料和生動的筆觸,為我們勾勒齣瞭一位有血有肉、充滿智慧的藝術巨匠形象。我尤其喜歡書中對他藝術風格演變的分析,以及他對後輩的提攜與指導,這些都讓我看到瞭一個大師的胸懷和擔當。這本書不僅僅是關於一個人的故事,更是關於一個時代,關於一種精神的傳承,讓我受益匪淺。

評分這部《四海一人 伶界大王:譚鑫培傳》讓我沉浸在瞭那個風起雲湧的京劇黃金時代。當我翻開第一頁,就仿佛穿越瞭時空,看到瞭譚鑫培先生在舞颱上叱吒風雲的身影。他的一生,不僅僅是一個藝術傢的傳奇,更是一段民族文化的縮影。書中對譚門世傢的曆史淵源、他的藝術道路的開闢、以及他如何將京劇藝術推嚮巔峰的描寫,都讓我嘆為觀止。尤其是關於他如何在那個時代,用自己的藝術魅力徵服無數觀眾,甚至得到皇傢賞識的段落,更是精彩紛呈。我能感受到作者對譚鑫培先生深厚的敬意,字裏行間都流露齣對這位“伶界大王”的深深眷戀。書中對當時梨園行的種種細節,如劇團的運作、演員的訓練、觀眾的反應等,都進行瞭細緻入微的描繪,讓這部傳記充滿瞭曆史的厚重感和藝術的鮮活度。閱讀過程中,我仿佛也能聽到譚鑫培先生那抑揚頓挫的唱腔,看到他那爐火純青的錶演,感受到京劇藝術的獨特魅力。這部書不僅僅是譚鑫培先生的傳記,更是對中國戲麯發展史的一次生動迴顧,對於喜愛京劇的愛好者來說,絕對是一部不可錯過的經典之作。

評分這部《中國京昆藝術傢傳記·四海一人 伶界大王:譚鑫培傳》帶給我的閱讀體驗,可以用“如癡如醉”來形容。我一直對京劇藝術有著濃厚的興趣,而譚鑫培先生在我心中,更是京劇藝術殿堂中的一座高峰。這本書並沒有讓我失望,它以一種非常深入淺齣的方式,為我揭示瞭這位“伶界大王”不為人知的另一麵。書中對譚鑫培先生的傢庭背景、他的啓濛老師、以及他如何一步步走嚮藝術巔峰的曆程,都描繪得極為細緻。我尤其欣賞作者在描寫他在藝術上的探索和創新時,所展現齣的那種嚴謹的態度。不僅僅是技巧上的精進,更是他對藝術精神的追求,以及他如何將京劇這門藝術融入到中國傳統文化的血脈之中。書中還涉及瞭他與同時代其他藝術傢的互動,以及他對京劇在民國時期發展所起到的重要作用,這些都讓我對京劇的發展史有瞭更深刻的認識。讀完這本書,我感覺自己仿佛經曆瞭一場精彩絕倫的京劇盛宴,對譚鑫培先生的敬仰之情更是油然而生。

評分《四海一人 伶界大王:譚鑫培傳》這本書,簡直就像一本打開的京劇寶藏!從拿到手的那一刻起,我就被封麵設計所吸引,仿佛能感受到那份曆史的厚重感。讀進去之後,我更是被書中描繪的譚鑫培先生那波瀾壯闊的一生深深打動。作者在敘述時,並沒有一味地強調藝術成就,而是將他的藝術生涯與他所處的那個特殊時代緊密結閤,讓我們看到瞭一個在曆史洪流中,如何堅持自我、追求卓越的藝術傢。書中對譚鑫培先生在不同時期所扮演的角色,所演唱的經典麯目,以及他對京劇唱腔、錶演、甚至服裝道具的革新,都有著非常詳盡的介紹。讀到關於他如何創新“譚派”藝術,並將其發揚光大的部分,我更是感覺熱血沸騰。而且,書中也穿插瞭不少當時社會名流、文人雅士與譚鑫培先生的交往故事,讓這位“伶界大王”的形象更加豐滿立體。這本書給我帶來的不僅僅是知識,更是一種精神上的啓迪,讓我深刻理解瞭京劇藝術的博大精深,以及那位傳奇人物的非凡魅力。

評分《四海一人 伶界大王:譚鑫培傳》這本書,給我最深刻的感受是,它不僅僅是在講述一個人的故事,更是在描繪一個時代的變遷,以及一種偉大的藝術如何孕育和成長。作者以極其細膩的筆觸,將譚鑫培先生的人生軌跡,巧妙地融入到瞭晚清民國那個風雲激蕩的大時代之中。從書中,我看到瞭他對藝術的執著與熱愛,以及他在麵對時代變革時所展現齣的智慧和勇氣。他如何打破傳統,融閤南北,創造齣獨具特色的“譚派”唱腔,以及他如何在復雜的人際關係和嚴峻的社會環境下,依然堅持藝術的純粹性,這些都讓我對這位“伶界大王”的纔華和品格有瞭更深的理解。書中對一些曆史事件的描寫,也極大地豐富瞭我對那個時代的認知。閱讀的過程,就像是在和一位老朋友聊天,聽他講述一位傳奇人物的生動故事,讓我不僅增長瞭見識,更感受到瞭藝術的魅力和人生的價值。

相關圖書

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有

![北京的莫理循 [Morrison of Peking] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.tinynews.org/11637972/5551c49aNd2077c82.jpg)