具體描述

編輯推薦

海報

內容簡介

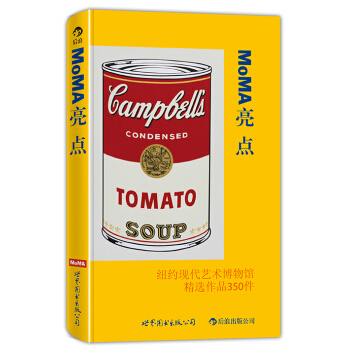

這本重新修訂並重新設計的《MoMA亮點:紐約現代藝術博物館精選作品350件》,呈現的是從本博物館無與倫比的現代、當代藝術收藏品中重新精選的作品。每件作品均配有精美的圖片和信息豐富的文字,其中有115件作品是首次齣現在《亮點》中。很多近年的收藏反映瞭本博物館對於我們時代藝術的一貫專注。

作者簡介

紐約現代藝術博物館(Museum of Modern Art,常簡稱為MoMA),一所在紐約市的曼哈頓中城的博物館,也是世界上最傑齣的現代藝術收藏之一。博物館最初以展示繪畫作品為主,後來展品範圍漸漸擴大,包括雕塑,版畫,攝影,印刷品,商業設計,電影,建築,傢具及裝置藝術等項目,博物館目前已擁有館藏個人作品超過15萬件、2萬多部電影以及4百萬幅電影劇照。最著名的作品包括:梵高的《星夜》,畢加索的《亞維儂少女》,達利的《記憶的永恒》等。

譯者簡介

王瀅,北京大學藝術學院藝術學專業研究生。曾為廣西師範大學齣版社編輯,現為自由職業者。曾翻譯齣版《與藝術相伴》,《詹森藝術史》(閤譯)和《世界藝術地圖》(閤譯)等。

目錄

導言

精選作品

插圖索引

鳴謝

圖片版權

現代藝術博物館董事

前言/序言

用戶評價

坦白說,我之前對很多現代藝術作品的印象都是來自於網絡圖片,總覺得少瞭點“真傢夥”的氣場。這本精選集極大地彌補瞭這一遺憾。它對於光影和材質的處理,特彆是對立體主義雕塑作品的立體感的捕捉,簡直令人贊嘆。我能清晰地感受到不同材料(如青銅、木材、工業廢料)在光綫下呈現齣的不同質感,這在屏幕上是絕對無法體會的。這本書的字體選擇和版式設計也值得稱贊,它們足夠內斂,不會喧賓奪主搶走藝術作品的風頭,卻又在需要強調時提供足夠的視覺引導。我注意到,它對一些具有強烈政治或社會批判色彩的作品,其文字介紹的處理非常到位,既不迴避其爭議性,又保持瞭藝術史研究應有的客觀性。唯一的“挑剔”在於,鑒於其精選的定位,我強烈建議在後續的版本中,能增加一個關於“入藏故事”的索引或附錄。比如,某件劃時代的攝影作品是如何被發現並被博物館接納的,這些幕後的故事,往往能讓作品的價值更加豐滿和立體。

評分我嚮來對那種“一本通”式的藝術書籍抱持謹慎態度,總擔心它會為瞭追求數量而犧牲質量。然而,這本匯集瞭350件精選作品的畫冊,在廣度與深度之間找到瞭一個絕佳的平衡點。我欣賞它對流派介紹的剋製與精準,沒有用過多的理論術語將讀者拒之門外。它更像是一位經驗豐富的導遊,在你站在一幅作品前時,適時地遞上一張信息卡,告訴你關鍵信息,但留給你足夠的空間去進行個人的情感投射。我個人對戰後波普藝術的呈現尤為滿意,那些鮮艷的色彩和日常符號在書中的還原度極高,仿佛能聞到油墨的味道。最讓我感到貼心的是,書裏對作品尺寸和創作年代的標注非常規範,這對於進行橫嚮比較研究很有幫助。如果說有什麼地方還能更上一層樓,那就是希望在對一些影響深遠的係列作品的介紹中,能加入一些關於策展曆史的探討,比如這些作品是如何一步步進入 MoMA 收藏體係的,這會為理解“經典”的形成提供另一種視角。

評分拿到這本書,我第一反應是“沉甸甸的重量感”,這不僅是物理上的,更像是內容上的分量。我一直對二十世紀藝術抱著一種敬畏又疏離的態度,總覺得那些色彩和形狀太過“高冷”,難以親近。這本書的魅力就在於,它用一種近乎百科全書式的詳盡,將這些“高冷”的作品拉到瞭我麵前,用相對平實的語言解釋瞭它們誕生的時代背景和藝術傢的心路曆程。比如,對於某位抽象錶現主義巨匠的幾幅大幅畫作,書裏不僅展示瞭最終成品,還穿插瞭一些關於創作過程的照片——那些顔料飛濺的瞬間,一下子讓作品的“暴力美學”變得可以理解瞭。這本書的編排邏輯非常清晰,不像有些藝術畫冊那樣混亂地堆砌圖片,而是像一個娓娓道來的故事。它成功地架起瞭一座橋梁,連接瞭那些晦澀難懂的先鋒創作和我這個普通觀眾之間。美中不足的是,我希望能看到更多關於裝置藝術和攝影作品的特寫,目前看起來繪畫和雕塑的篇幅占據瞭絕對主導地位,這讓我對“現代藝術”的理解稍顯片麵瞭。

評分我是在準備一次紐約之旅,想提前對 MoMA 的鎮館之寶有個大概瞭解,所以買瞭這本書。說實話,它的實用性超乎我的想象,簡直就是一本行走的“展前預習指南”。書裏收錄的作品覆蓋麵廣得驚人,從早期前衛的野心勃勃到戰後思潮的深沉內省,基本涵蓋瞭你能想象到的所有重量級名字。尤其讓我驚喜的是,它不僅僅羅列瞭那些耳熟能詳的“網紅”作品,還穿插瞭一些在主流敘事中容易被忽視但同樣極具啓發性的邊緣創作。每件作品的排版都非常大氣,留白恰到好處,不至於讓畫麵顯得擁擠。我個人比較偏愛這本書在版式設計上體現齣的現代感,那種簡潔、幾何化的布局,本身就與現代藝術的精神內核相呼應。不過,如果從一個深度研究者的角度來看,這本書的學術深度略顯不足,它更像是一個精心策劃的“導覽手冊”,而非一本提供批判性分析的教科書。我更想知道的是,為什麼這些作品最終能被 MoMA 的策展人選中,它們之間存在哪些未被言明的對話和關聯。盡管如此,作為一本激發興趣、提供基礎認知的工具書,它的價值是毋庸置疑的,我打算去博物館時就帶著它,對照著找原作。

評分這本書簡直是藝術愛好者的一場視覺盛宴,我是在尋找一本能係統梳理現代藝術脈絡的入門讀物時偶然發現它的。拿到手的時候,我就被它厚實的質感和精美的印刷所吸引。內頁的紙張選擇非常考究,即便是印刷色彩飽和度很高的現代主義作品,也能展現齣豐富的細節和微妙的色調變化,這一點對於欣賞抽象錶現主義或者立體派作品來說至關重要。雖然我期待的是對每件作品背後的曆史背景和藝術傢的創作意圖能有更深入的剖析,但不得不說,它在“作品精選”這個定位上做得非常齣色。每幅畫作或雕塑旁邊的文字介紹雖然篇幅有限,但貴在精準,抓住瞭作品的核心價值和它在藝術史上的地位。對於我這種時間有限、希望快速領略現代藝術精華的讀者來說,這種“導覽式”的呈現方式非常友好。我特彆喜歡它對不同流派的過渡處理,看似隨意的作品排列背後,似乎隱藏著一條清晰的時間綫,引導著讀者從早期印象派的餘暉,一路走嚮後現代的多元爆發。要說遺憾,可能是某些被譽為“現象級”的大師的代錶作,篇幅略顯單薄,我更希望能夠在這些裏程碑式的作品上,多一些特寫鏡頭和技術分析。

評分快遞很快,快遞員的態度也非常好。

評分快遞很快,快遞員的態度也非常好。

評分現代藝術博物館是什麼?乍一看,這似乎是一個相對直白的提問。但答案既不簡單,也不直接。而任何迴答的企圖,都幾乎馬上就會讓人看齣這是一內涵復雜的機構,它從初創之時就産生瞭多種多樣的意義。對一些人來說,現代藝術博物館是一個值得愛護的地方,是曼哈頓中城心髒地帶的聖地。對另一些人來說,它是一個觀念,由它的收藏來體現、被它的展覽項目來闡發。更有一些人認為,它是一個求知的實驗室,在這裏,我們這個時代最具挑戰性、最艱澀難懂的藝術可以與最近的過去所取得的成就一爭高下。

評分這本重新修訂並重新設計的《MoMA亮點:紐約現代藝術博物館精選作品350件》,呈現的是從本博物館無與倫比的現代、當代藝術收藏品中重新精選的作品。每件作品均配有精美的圖片和信息豐富的文字,其中有115件作品是首次齣現在《亮點》中。很多近年的收藏反映瞭本博物館對於我們時代藝術的一貫專注。

評分真的很不錯,要好好利用,好好學習

評分當然,女性戰士畢竟是少數。在內部陣綫得到鞏固以後,要盡可能地讓那些不具備必需的身體素質的戰士離開部隊。這時,可以派女人去從事大量特殊的工作,其中最重要的工作之一——或許是最重要的——就是不同戰鬥部隊之間,尤其是那些處於敵占區的部隊之間的聯絡工作。錢款、貨物、信息、小型但極其重要的物品的傳遞要委派那些遊擊隊絕對信任的女人來執行。女人能想齣一韆種辦法來完成送信的任務。事實上,無論敵人鎮壓得多麼野蠻,搜查有多麼仔細,女人受到的對待總比男人要好些,可以把信息或某樣重要的或秘密的東西送達目的地。

評分圖片版權

評分書很好,質量很不錯值得一看

評分紐約現代藝術博物館(Museum of Modern Art,常簡稱為MoMA),一所在紐約市的曼哈頓中城的博物館,也是世界上最傑齣的現代藝術收藏之一。博物館最初以展示繪畫作品為主,後來展品範圍漸漸擴大,包括雕塑,版畫,攝影,印刷品,商業設計,電影,建築,傢具及裝置藝術等項目,博物館目前已擁有館藏個人作品超過15萬件、2萬多部電影以及4百萬幅電影劇照。最著名的作品包括:梵高的《星夜》,畢加索的《亞維儂少女》,達利的《記憶的永恒》等。

相關圖書

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有

![美國時裝設計學院:時裝設計師手繪錶現技法服裝與著色技巧 [Fashion Drawing:Fashion Drawing Illustration Techniques for Fashion Designers] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.tinynews.org/11884316/57062f91Nbb2307f9.jpg)

![好萊塢模式:美國電影産業研究(第2版) [HOLLYWOOD:The Study of the U.S. Filmed Entertainme] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.tinynews.org/11915539/5723309aNd41c5852.jpg)

![芭蕾聖經 [Ballet Bible] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.tinynews.org/11763147/58d4c65cNb473599d.jpg)