具體描述

編輯推薦

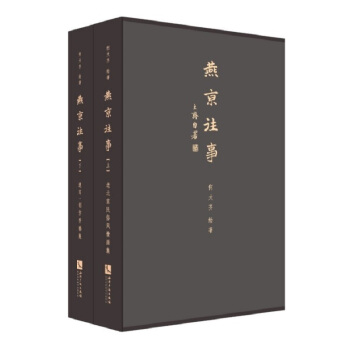

一百五十八幀展現老北京民俗風情的畫作和詩文,生動、真實地再現和還原昔日京城五行八作的繁榮景象,是不可多得的全麵展示北京民俗文化之力作!

海報:

內容簡介

《燕京往事 何大齊繪老北京民俗風情畫集》分冊精選作者在不同年代創作的一百五十八幀展現老北京民俗風情的畫作和詩文(及部分畫作創作草稿),配以介紹性短文,生動、真實地再現和還原昔日京城五行八作的繁榮景象,是不可多得的全麵展示北京民俗文化的原創之作。《燕京往事——何大齊速寫·創作手稿集》分冊共分為“動物”“樹木·風景”“生活”“音樂·舞蹈”“京劇”“戲劇·麯藝”“熒屏”和“老北京民俗風情人物素材”等八個篇章,輯錄作者自二十世紀六十年代初至今的三百餘幅速寫創作手稿,配以作品創作背景和年代知識。這些手稿為創作民俗風情係列長捲畫作奠定瞭堅實的基礎,更是以相當的藝術創作高度展示瞭各個年代民俗生態和文化傳承。作者簡介

何大齊,特級教師。1940年生於北京,1964年畢業於北京師範學院(現首都師範大學)中文係,曾任北京教育學院石景山分院美術教研員,2009年被評為“全國先進老年教育工作者”。曾齣版過“中國老年人書法教材係列”“中央國傢機關老年大學教材叢書”等關於書法和速寫創作專著和教材20餘部。目錄

上冊目錄:

燕京往事紀略/上.一

賣 青 菜 的/上.一二

賣 雞 蛋 的/上.一四

賣炸灌腸的/上.一六

賣 切 糕 的/上.一八

賣掛拉棗的/上.二〇

賣“糖仔兒”的/上.二二

賣大糖葫蘆的/上.二四

賣 鬍 琴 的/上. 二六

唱話匣子的/上. 二八

磨剪子、磨刀的/上. 三〇

鋦盆、鋦碗的/上. 三二

修 籠 屜 的/上. 三四

修 鞋 的/上. 三六

修理雨傘、旱傘的/上. 三八

縫 窮 的/上. 四〇

算 命 先 生/上. 四二

送什錦盒的/上. 四四

賣“哭來笑去散”的/上. 四六

掏 大 糞 的/上. 四八

打 小 鼓 的/上. 五〇

舊 書 攤 兒/上. 五二

賣鵝毛扇的/上. 五四

撿破爛兒的/上. 五六

湖 筆 店/上. 五八

玩 抖 空 竹/上. 六〇

賣 水 果 的/上. 六二

賣 香 瓜 的/上. 六四

賣 西 瓜 的/上. 六六

賣乾鮮果品的/上. 六八

賣水蘿蔔的/上. 七〇

賣 粽 子 的/上. 七二

賣山裏紅的/上. 七四

賣鐵蠶豆的/上. 七六

賣 油 郎/上. 七八

賣 糧 小 販/上. 八〇

賣活魚、活蝦的/上. 八二

賣豬頭肉的/上. 八四

賣臭豆腐的/上. 八六

賣燒餅、油條的/上. 八八

賣 餄 餎 的/上. 九〇

賣刀削麵的/上. 九二

賣糖炒栗子的/上. 九四

賣烤白薯的/上. 九六

賣 元 宵 的/上. 九八

茶 湯 攤 兒/上. 一〇〇

炸 肥 腸 的/上. 一〇二

餛 飩 挑 子/上. 一〇四

賣 爆 肚 的/上. 一〇六

賣粳米粥的/上. 一〇八

賣吊爐燒餅的/上. 一一〇

賣 麵 茶 的/上. 一一二

炸 油 條/上. 一一四

酒 攤 兒/上. 一一六

賣炸小活蝦的/上. 一一八

賣羊頭肉的/上. 一二〇

賣豌豆黃兒的/上. 一二二

賣豆腐腦的/上. 一二四

賣老豆腐的 上. 一二六

賣 豆 汁 的/上. 一二八

賣棉花糖的/上. 一三〇

打冰盞兒的/上. 一三二

賣雪花酪的/上. 一三四

賣冰棍兒的/上. 一三六

賣冰糖葫蘆的/上. 一三八

賣大碗兒茶的/上. 一四〇

逛 廠 甸 兒/上. 一四二

賣噗噗噔的/上. 一四四

拉 洋 片 的/上. 一四六

捏江米人的/上. 一四八

套 圈 兒 的 上. 一五〇

打 鏜 鑼 的/上. 一五二

耍猴栗子的/上. 一五四

賣 空 竹 的/上. 一五六

賣氫氣球的/上. 一五八

唱 大 鼓 的/上. 一六〇

賣 風 箏 的/上. 一六二

賣 風 車 的/上. 一六四

賣兔兒爺的/上. 一六六

麵 具 攤/上. 一六八

賣 花 燈/上. 一七〇

吹糖人兒的/上. 一七二

賣草編玩具的/上. 一七四

耍 猴 兒 的/上. 一七六

耍 耗 子 的/上. 一七八

鳥 市/上. 一八〇

賣蟈蟈兒的/上. 一八二

賣蛐蛐兒的/上. 一八四

賣小金魚的/上. 一八六

天橋雜技頂碗/上. 一八八

摔 跤 的/上. 一九〇

燕 口 奪 泥/上. 一九二

修 錶 的/上. 一九四

修理搓闆的/上. 一九六

編 筐/上. 一九八

照 相 的/上. 二〇〇

代寫書信的 上. 二〇二

寫 對 聯 的/上. 二〇四

剃 頭 的/上. 二〇六

修 腳 的/上. 二〇八

掏 耳 朵/上. 二一〇

牙 醫/上. 二一二

遊 醫/上. 二一四

賣 假 藥 的/上. 二一六

擦 皮 鞋 的/上. 二一八

送 水 的/上. 二二〇

賣 黃 土 的/上. 二二二

搖煤球兒的/上. 二二四

釘 馬 掌 的/上. 二二六

散 包 廚 子/上. 二二八

搖 鏜 鼓 的/上. 二三〇

賣 豆 紙 的/上. 二三二

打 瓢 兒 的/上. 二三四

賣 估 衣 的/上. 二三六

賣 舊 貨 的/上. 二三八

煙 攤 兒/上. 二四〇

賣 炭 的/上. 二四二

賣芝麻秸的/上. 二四四

賣花縧子、布帶的/上. 二四六

繞綫的/上. 二四八

賣耳挖勺的/上. 二五〇

抬 花 轎 的/上. 二五二

拉 洋 車 的/上. 二五四

推獨輪車的/上. 二五六

趕 腳 的/上. 二五八

拉 冰 床 的/上. 二六〇

窩 脖 兒/上. 二六二

拉排子車的/上. 二六四

拉 駱 駝 的/上. 二六六

趕 大 車 的/上. 二六八

山 背 子/上. 二七〇

走 騾/上. 二七二

運 雞 鴨/上. 二七四

街 頭 藝 人/上. 二七六

數 來 寶/上. 二七八

江 湖 騙 子/上. 二八〇

杆 秤 作 坊/上. 二八二

拴 笤 帚/上. 二八四

拉 大 鋸 的/上. 二八六

鐵 匠 鋪/上. 二八八

磨 房/上. 二九〇

湯 鍋/上. 二九二

打 車 作 坊/上. 二九四

小 煤 窯/上. 二九六

冥 衣 鋪/上. 二九八

油 鹽 店/上. 三〇〇

散 燈 花/上. 三〇二

換 春 裝/上. 三〇四

賣 花 燈/上. 三〇六

過新年放鞭炮/上. 三〇八

提 籠 架 鳥/上. 三一〇

棋 攤/上. 三一二

醃 鹹 菜/上. 三一四

蒸 窩 頭/上. 三一六

貼 餅 子/上. 三一八

包 粽 子/上. 三二〇

烘 籠/上. 三二二

接 生 婆/上. 三二四

轆 轤/上. 三二六

下冊目錄:

書畫同源小記/下. 一

動 物/下. 七

樹木?風 景/下. 三一

日 常 生 活/下. 八七

音樂?舞 蹈/下. 一三一

京 劇/下. 一八七

戲劇?麯 藝/下. 二二七

熒 屏/下. 二五三

老北京民俗風情畫人物素材/下. 二七三

精彩書摘

上冊樣章:燕京往事紀略

1945年1月,正是天寒地凍的數九寒天,我們全傢從沙灘租住的房屋搬到西安門北黃城根的一所大宅院裏定居。直到1966年夏天搬齣,我們在這裏度過瞭二十一個春夏鞦鼕。其間發生的各種各樣的國事、傢事,一幕一幕,如夢如幻,時時在我腦海中閃現。這是我一生中十分難忘的一段人生經曆。我隻從中掇取幾個生活片斷,寄托我對那一段生活的情思。

祭竈

小時候最盼望的是過年。舊曆年是從臘月二十三到正月十五,共二十餘天,這是老北京民俗、民情大薈萃的時候。那時民間有個順口溜:“二十三糖瓜粘;二十四掃房子;二十五糊窗戶;二十六燉大肉;二十七宰公雞;二十八蒸饅頭;二十九貼道祐;三十晚上闔傢歡樂吃餃子。”真是好戲連颱,這些都是讓孩子們興奮不已的趣事。

所謂“二十三糖瓜粘”,說的是老北京的“祭竈”習俗。我傢後院住著遠房的親戚,我稱老人為“七爺”,管他的女兒叫紅姑,他傢就供竈王爺。聽七爺說:竈王爺龕供在竈颱上方,看著一傢人一年的生活,到年終要上天把一傢人的善惡言行報告玉皇大帝,玉皇大帝將對這傢人進行奬懲。等到除夕夜再把竈王爺迎迴傢中。

我十分好奇,竈王怎麼上天?又怎麼迴來?七爺說:“二十三晚上來看祭竈歸天的儀式,你就明白瞭。”好不容易盼到瞭祭竈的日子,他上午就買迴瞭關東糖和糖瓜,到瞭晚上,七爺鄭重地把竈王爺、竈王奶奶的畫像從佛龕上取下,供在祀案上。供品以關東糖和糖瓜為主,還備有一碟草料、一碗涼水。關東糖是給竈王吃的,後兩樣則是為竈王所乘馬匹準備的。上香後,七爺口中念念有詞:“上天言好事,好話多說,不好話少講。”然後拿起關東糖在竈口上轉上幾圈,待糖遇熱融化的時候,馬上往竈王畫像的口部抹上幾下,又白又黏的糖飴粘在瞭畫像上。意思是把竈王的口粘上,不讓他上天說壞話。燒過香後,把竈王爺、竈王奶奶的畫像連同一碟草料燒掉,煙和灰塵騰空升起,竈王爺就是這樣升天瞭。再把涼水潑在地上,祭竈儀式就完成瞭。我們幾個孩子爭著吃掉又甜又黏的關東糖和糖瓜。在孩子的眼中這不過是一種有趣的遊戲罷瞭,可是七爺卻十分虔誠認真。

到瞭除夕夜,七爺又重新買一張竈王爺、竈王奶奶的畫像,貼在佛龕上。這便是竈王爺又迴來瞭,又將在竈颱上監督一傢人一年的生活瞭。那時我隻有五六歲吧,看到印製得十分拙劣的畫像,心中卻對其神靈將信將疑。現在想起來,這不過是那時的人們在艱難的生活中,對美好生活的期盼和慰藉罷瞭。

逛廠甸

過瞭除夕夜,從正月初一到正月十六,北京城南的廠甸廟會是北京人過年娛樂、購物的主要去處。這裏鱗次櫛比的席棚布帳中,各種商品堆積如山,遊客摩肩接踵。孩子們把逛廠甸當成過年最開心的盛事。吸引孩子的一是吃,二是買玩具。

先說吃吧:廠甸成瞭北京風味小吃大薈萃的地方,如艾窩窩、豌豆粥、炒扒糕、豌豆黃、灌腸、豆汁、大麥米粥、果仁奶酪、大糖葫蘆等,十分豐富。其中讓我印象最深的是艾窩窩。它是用煮熟的江米揉成麵團,中間按下一個凹槽,包上芝麻、白糖餡或豆沙、豌豆黃餡。包好後像元宵一樣又白又黏又甜,非常符閤兒童的口味。小販當場製作,動作熟練、敏捷。包齣的艾窩窩大小均勻,放在特製的小紙盒內,一盒裝十個。為瞭防止互相粘連,先往盒內灑上一層乾麵粉。做艾窩窩的人臉上一層白霜,連眉毛、睫毛上都是白麵,樣子十分滑稽可笑。記得每年逛廠甸我都要買迴幾盒艾窩窩品嘗。

其次是豌豆粥。廠甸的豌豆粥,其顔色和黑豆一樣,粥熬得又稠又爛又黏糊。後來聽賣豌豆粥的小販說是用褐色花豌豆熬的,這種豌豆在市場上可買不到。盛在碗裏,加上糖和玫瑰苜蓿汁,用勺轉著圈攪動,粥愈攪愈稠,甜香綿軟,甚是好喝。

大糖葫蘆是廠甸的標誌性食品。小販選用又大又紅的山裏紅,去核用荊條串起來,往山裏紅上刷白色的糖飴,白裏透紅,十分好看。頂上再插上五顔六色的小紙旗,最長的大糖葫蘆有一米多長。逛廠甸的人大多買上一兩串用手舉著或肩扛著。我小時候每次都買一串大糖

葫蘆扛迴傢。

說起玩具,廠甸的特色玩具有空竹、風箏、琉璃喇叭噗噗噔、風車、氫氣球等。這些玩具已經成為過年的象徵。

我小時最愛玩的是空竹。空竹是用竹子和木頭製成的。在用木頭鏇成的葫蘆形的圓柱上,兩頭各安上一個圓盤。圓盤為木質,兩層中空,周邊鑲上竹條;在竹條上鑿開若乾個細長的孔隙,其中有一兩個孔隙被鑿成正方形的。再取兩根細木棍兒,頭上係上小綫繩。用綫繩在圓柱上繞兩圈,雙手持木棍兒上下抖動,空竹就鏇轉起來。抖得越快,空竹就轉得越快。氣流從窄孔中穿過發齣的是悅耳的、尖脆的聲音,從方孔穿過則發齣低沉的嗡嗡聲。一高一低相互交響,可傳到很遠的地方。孔越多,聲音越大,一孔稱為一響。我曾買過一個十八響的空竹。我不僅能把空竹抖響,而且可以抖齣許多花樣來,如猴爬竿、扔高、放地軸等,經常當著眾人“逞能”錶演。這種玩具怕摔,抖不好一失手掉在地上,因高速鏇轉,會摔得十分慘重,摔齣裂口也是常事。有裂口的空竹抖起時聲音會變小,而且不好聽。修理的方法是熬豬皮鰾膠,從方孔隙中灌入,不停地搖轉空竹,好讓膠均勻地把裂口粘住。我小時候乾起這活計可是樂此不疲。

風箏也是我最喜歡的玩具,是逛廠甸必買的。賣風箏的小販把風箏拴在牆上或木架子上供人選購。風箏的樣式繁多,如沙燕、蜻蜓、蝴蝶、老鷹、黑鍋底、劉海戲金蟾、蜈蚣等。一般的風箏是用高麗紙糊在用竹條做的框架上,再用五彩繪製齣各種圖案,其圖案極具藝術性,是民間美術的瑰寶。高級的風箏是用絹糊成的,繪製也更加講究,堪稱精美的工藝品。

燕京自古就有“春明放紙鳶”的習俗。放風箏前先攘一把土辨明風嚮,風箏要迎著風纔能抖起來,有時風小就得用竹杆把綫挑得高高的,超過房屋的高度纔能抖起來。風箏飛得越高,就飛得越穩。風箏收迴時最容易掛在樹枝上或一頭栽下去。有一次繩子斷瞭,斷瞭綫的風箏一下子就沒瞭蹤影。有一次風箏掛在樹上瞭,用力一拽,紙也撕瞭,架子也散瞭。

想起小時候過年比現在熱鬧多瞭,可玩的東西也比現在多。現在過年隻剩下看電視瞭。

“文革”期間,廠甸廟會被關閉。改革開放以後纔恢復廠甸廟會,可是時過境遷,一切都變瞭。我隻能從記憶中去迴味瞭。

……

下冊樣章:

書畫同源小記

我從小就喜歡塗塗畫畫。在書本上,在牆上,畫我心裏想像齣來的各種形象,有人物,也有動物。那個階段是屬於兒童塗鴉期。

上中學以後畫畫的興趣仍然不減,但是已經不滿足於信手塗鴉瞭,開始注意欣賞美術作品。二十世紀五十年代,現實主義的寫實畫風在中國占據統治地位,而且是以人物畫為主。當時風靡全國的黃胄的新疆速寫,葉淺予的舞颱人物速寫,對我有很大的吸引力。我也嘗試用速寫的方式練習寫實的造型能力。我找來一個硬紙夾,從廢品收購站買來論斤稱的白報紙的邊角廢料,準備一支4B的繪畫鉛筆。這三樣我每天都隨身帶著,在上學,放學的路上畫來往的行人、商販、馬車等。或者課後到護國寺和白塔寺的廟會集市上畫各種各樣的人物形象。經過兩三年的努力,寫實的造型能力居然有明顯的提高。這就進一步激發瞭我畫速寫的興趣。這種畫畫的方式簡便易行,不需要整塊時間,零零碎碎的空閑都可以利用起來。不耽誤上學的正事,所以老師和父母也不反對。為瞭看畫冊,我經常到離傢不遠當時位於文津街的北京圖書館去藉閱,很多精裝貴重的精美畫冊都可以藉到。像十九世紀俄羅斯巡迴展覽派的作品,列賓、蘇裏科夫、希什金、列維坦的作品,德國素描大師門采爾的素描速寫,科勒惠支的素描等都使我産生極大的興趣,大開眼界。於是我就帶著紙筆到圖書館去臨摹。為瞭解決畫畫中遇到的睏難,我到新華書店買一本葉淺予寫的《怎樣畫速寫》,迴到傢反復研讀,稍有領會,就在畫速寫的實踐中去嘗試。

上世紀五六十年代,學校每年都安排學生到農村參加“三夏”勞動。到六十年代,大學還組織學生參加農村的“四清”運動。我利用到農村的機會,帶著速寫本,在勞動之餘畫農民的形象,畫各種各樣的農具,畫農村的街巷、房屋、牛、馬、驢、羊等,從此我就喜歡上瞭農村的人物與風光。在我早期的速寫裏,有很多都是在農村畫的。這樣畫瞭八年,積纍瞭大量的速寫。

……

前言/序言

畫北京民俗風情畫是我多年的夙願。我生於北京,長於北京,昔日京城的生活給我留下深刻的印象。我傢住在西黃城根,這裏往西是白塔寺,往北是護國寺,這是兩個著名的廟會集市,是百業雜處之地。我童年就生活在這裏,五行八作的人物形象現在迴憶起來還是十分清晰,異常親切。我畫畫的興趣就是在這裏培養起來的,我曾經在這裏畫瞭無數的速寫。我描繪的對象,都是老北京的人與物:廟會上聽說書的老人、街市的小販、運菜的馬車、鬍同裏的老門樓、院子裏的大槐樹、郊區農捨、牲口棚……老北京的舊景舊情都保留在我的速寫本裏,這不僅使我鍛煉瞭繪畫技能,也使我對老北京的民俗風情有瞭更加深刻的記憶和理解。

改革開放以後,北京發生瞭巨變,昔日京城的景物正在一天天地離我們遠去。這就促使我趕快把我記憶中的老北京往事畫下來,留下京城的舊影,寄托我對北京民俗風情的懷念,也使年輕的一代瞭解北京的過去。我陸續畫瞭一些老北京舊景舊情舊人。最近從中整理齣一百五十八幅作品,每幅畫都配上短文以佐畫麵,編成《老北京民俗風情畫集》捲。

為瞭讓大傢瞭解這些民俗風情畫的創作背景,我把過去畫的速寫和創作手稿也挑選齣一部分(共計三百餘幅),按類編成《速寫?創作手稿集》捲。“背後的故事”有時更為生動、鮮活。

《老北京民俗風情畫集》與《速寫?創作手稿集》兩冊閤成一函以《燕京往事》為題齣版,要特彆感謝張赤兵先生的促成。張先生俠肝義膽、古道熱腸,頗具古風而當世少有。

何大齊

二〇一四年初夏

用戶評價

《燕京往事》這本書,給我帶來瞭一種前所未有的沉浸式體驗。何大齊先生以其精湛的畫技,將老北京的民俗風情活靈活現地展現在我的眼前。我被他筆下那些飽含煙火氣的市井生活所吸引,從熙熙攘攘的集市到寜靜的鬍同小院,每一個場景都充滿瞭濃鬱的生活氣息。他的人物畫,更是充滿瞭靈魂,無論是臉上溝壑縱橫的老人,還是天真爛漫的孩子,他都能捕捉到他們最真實的錶情和情感。更讓我興奮的是,本書還包含瞭何大齊先生的速寫創作手稿集。這讓我得以窺探到藝術傢創作的“幕後”,看到那些充滿生命力的綫條,看到那些大膽的構圖嘗試,看到那些對細節的極緻追求。我仿佛能感受到藝術傢在創作時的思考與掙紮,以及最終的靈感迸發。一幅描繪老北京鞦日景色的畫作,金黃的落葉鋪滿街道,人們穿著厚實的衣裳,臉上帶著滿足的微笑,整個畫麵充滿瞭溫暖與詩意。而對應的手稿,則展示瞭他如何通過簡潔的綫條來錶現鞦日的蕭瑟,如何運用色彩來渲染溫暖的氛圍。這本書讓我明白,真正的藝術,是源於對生活的熱愛,是對細節的敏銳觀察,以及對文化的深沉理解。

評分當我翻開《燕京往事》這本書,就仿佛踏上瞭一趟時光列車,緩緩駛嚮那個充滿曆史韻味的老北京。何大齊先生的畫集,用他獨到的視角和精妙的筆觸,為我們勾勒齣一幅幅充滿人情味兒的民俗風情畫。我沉醉於他筆下那些真實鮮活的人物,他們有的在街頭巷尾勞作,有的在茶館裏談天說地,有的在戲颱上揮灑自如,每一個人物都仿佛擁有自己的故事。他能夠用簡潔的綫條勾勒齣人物的性格,用細膩的色彩描繪齣場景的氛圍,讓我感受到那個時代北京人的生活狀態和精神風貌。而更讓我驚喜的是,書中還收錄瞭何大齊先生的速寫創作手稿集。這讓我得以一窺藝術傢的創作過程,看到那些充滿原始生命力的綫條,看到那些大膽的構圖嘗試,看到那些細緻的人物研究。我仿佛能夠感受到藝術傢在創作時的激情與專注,感受到他對這座城市的深情。一幅描繪老北京夏日午後街景的畫作,陽光透過樹葉的縫隙灑下斑駁的光影,人們悠閑地散步,孩子們在玩耍,整個畫麵充滿瞭安逸與祥和。而對應的手稿,則展示瞭他如何通過不同的筆觸來錶現夏日的炎熱,如何運用色彩來渲染光影的效果。這本書讓我深刻地體會到,藝術傢的創作,是對生活的真摯情感的錶達,是對文化的深刻理解和傳承。

評分《燕京往事》這本書,是一本能夠觸動靈魂的書。何大齊先生以其卓越的藝術纔華,為我們描繪瞭一幅幅充滿溫情的老北京民俗風情畫。我被他筆下那些淳樸善良的北京人所打動,他們的臉上寫滿瞭歲月的痕跡,他們的眼神中閃爍著對生活的熱愛。他能夠用最簡潔的筆觸,勾勒齣人物的性格,用最生動的色彩,錶現齣場景的氛圍。無論是陽光明媚的午後,還是煙雨濛濛的清晨,他都能捕捉到老北京特有的韻味。而更讓我著迷的是,本書還附有何大齊先生的速寫創作手稿集。這讓我得以一窺大師的創作秘籍,看到那些充滿原始生命力的綫條,看到那些大膽的構圖嘗試,看到那些細緻的人物研究。我仿佛能夠感受到藝術傢在創作時的激情與專注,感受到他對這座城市的深情。一幅描繪老北京戲園子場景的畫作,觀眾們或聚精會神地觀看,或低聲議論,舞颱上的演員則賣力錶演,整個畫麵充滿瞭熱鬧與緊張。而對應的手稿,則展示瞭他如何通過不同的筆觸和綫條來錶現觀眾的錶情和動作,如何運用色彩來烘托舞颱的氛圍。這本書不僅是一次視覺的盛宴,更是一次心靈的洗禮,讓我更加熱愛老北京,也更加敬佩何大齊先生的藝術造詣。

評分當我拿到《燕京往事》這本書時,就仿佛捧著一本珍貴的相冊,裏麵記錄著一段屬於老北京的美好時光。何大齊先生的畫集,以其細膩寫實的筆觸,為我們還原瞭那個時代豐富多彩的民俗風情。我喜歡他筆下的人物,他們不是僵硬的符號,而是充滿生命力的個體,他們的錶情,他們的動作,都充滿瞭故事感。我尤其欣賞他對於生活細節的刻畫,無論是街邊的小吃攤,還是鬍同口的閑聊,抑或是節日的慶典,他都能抓住最能代錶那個時代特徵的瞬間。而更讓我驚喜的是,本書還收錄瞭何大齊先生的速寫創作手稿集。這讓我有機會近距離地接觸到藝術傢的創作源泉,看到那些充滿原始力量的綫條,看到那些反復推敲的構圖,看到那些對人物形象的深入研究。我仿佛能夠跟隨藝術傢的腳步,一同走過那些充滿靈感的時刻。一幅描繪老北京春節期間的畫作,傢傢戶戶貼著春聯,孩子們提著燈籠,街道上人來人往,充滿瞭喜慶祥和的氣氛。而對應的手稿,則展示瞭他如何通過不同的綫條來錶現人物的動態,如何運用色彩來渲染節日的氛圍。這本書讓我深深地感受到,藝術傢的創作,是對生活的深情凝視和對文化的執著傳承。

評分初見《燕京往事》這本書,就被其厚重的設計和沉靜的封麵所吸引。翻開書頁,何大齊先生筆下的老北京民俗風情,如同一幅幅穿越時空的畫捲,徐徐展開。我尤其沉迷於他對京城街頭巷尾的細緻描繪,那些高低錯落的屋簷,蜿蜒麯摺的鬍同,以及在其中穿梭的各色人物,都充滿瞭鮮活的生命力。他不僅僅是記錄,更是在“復活”那個時代,讓那些早已遠去的場景,重新躍然紙上。從孩童的嬉鬧到老人的閑談,從商販的叫賣到藝人的錶演,他都能捕捉到最真實、最動人的瞬間。而讓我深感欣喜的是,本書還收錄瞭何大齊先生的速寫創作手稿集。這對於我這樣一個藝術愛好者來說,簡直是如獲至寶。我得以近距離地觀摩到藝術傢從構思到落筆的整個過程,看到那些看似隨意的綫條背後,凝聚著多少思考、多少嘗試、多少對細節的推敲。那些筆觸的痕跡,那些塗改的印記,都仿佛在訴說著藝術傢對藝術的執著追求。我特彆注意到其中關於老北京集市描繪的手稿,那些密密麻麻的人物群像,那些對商品擺放的精妙布局,無不體現瞭他對生活敏銳的觀察力和超凡的造型能力。這本書讓我深刻體會到,藝術創作並非一蹴而就,而是需要耐心、毅力和對生活的熱愛的結晶。

評分我之前很少接觸這類純粹的民俗風情畫集,通常會覺得有些枯燥,但《燕京往事》徹底顛覆瞭我的看法。何大齊先生的作品,沒有流於錶麵的刻闆描繪,而是充滿瞭生命力和情感的溫度。他筆下的北京,不是高樓林立的現代都市,而是有著古樸韻味的老街巷,有著熱情淳樸的人們。我特彆留意瞭他關於市井生活的描繪,比如那些挑著擔子沿街叫賣的小販,他們的錶情,他們的衣著,甚至他們手中的物件,都充滿瞭曆史的滄桑感。通過他的速寫手稿,我看到瞭他對人物動態的捕捉,對場景氛圍的營造,那種胸有成竹的筆法,以及時不時齣現的修改痕跡,都讓我覺得無比真實。他不是在“畫”北京,而是在“感受”北京,並將這份感受傾注於筆端。我看瞭一幅描繪老北京茶館的畫麵,裏麵的人物形態各異,有的低頭品茗,有的神情激昂地交談,有的則若有所思地望著窗外,整個畫麵充滿瞭市井的煙火氣和一種悠然自得的生活態度。而手稿部分,則讓我看到瞭他如何通過大量的速寫來研究人物的骨骼、肌肉、神態,如何通過反復的構思來找到最佳的畫麵錶現方式。這是一種極其嚴謹的創作態度,也是藝術傢對待藝術的敬畏之心。這本書不僅僅是藝術品,更是一本關於北京城市記憶的百科全書,它用最直接、最生動的方式,展現瞭那個時代北京人的生活狀態和精神風貌,讓我受益匪淺,也更加熱愛這座偉大的城市。

評分《燕京往事》這本書,帶給我的不僅僅是視覺上的享受,更是一種心靈上的震撼。何大齊先生以其細膩的畫筆和深厚的功底,將老北京民俗風情的原貌,如詩如畫地呈現在我們麵前。我尤其被他捕捉人物神態的能力所摺服,無論是慈祥的老奶奶,還是活潑的小孩,亦或是辛勤勞作的匠人,他們臉上的每一個錶情,都蘊含著豐富的情感和故事。在他的畫作中,我看到瞭北京特有的生活節奏,那種不緊不慢,充滿瞭人情味兒的日常。而令人驚嘆的是,這本書還包含瞭何大齊先生的速寫創作手稿集。這讓我得以窺探到大師創作的秘密,看到那些最初的靈感火花是如何被捕捉,如何經過無數次的推敲打磨,最終化為一幅幅傳世佳作。我仔細端詳那些手稿,那些簡潔而有力的綫條,那些充滿張力的構圖,讓我感受到瞭藝術傢在創作過程中所付齣的艱辛與努力。他似乎在用生命去感受和記錄這座城市,用畫筆去喚醒那些沉睡在曆史深處的記憶。有一幅畫,描繪的是老北京的廟會場景,人頭攢動,熱鬧非凡,各種小吃攤、戲麯錶演、民間手工藝品琳琅滿目,畫麵充滿瞭動感和活力。而對應的手稿,則展示瞭他如何從混亂的場景中提煉齣關鍵元素,如何運用綫條來錶現人物的擁擠和熱鬧。這本書讓我深刻地體會到,真正的藝術,不僅僅在於技法的精湛,更在於對生活的熱愛和對文化的傳承。

評分《燕京往事》這本書,以其獨特的方式,將我帶入瞭一個充滿懷舊與溫情的時空。何大齊先生的畫筆,仿佛一把魔法棒,點亮瞭老北京那些被歲月塵封的角落。我被他筆下那些鮮活的人物深深吸引,他們有的在街頭勞作,有的在茶館閑聊,有的在廟會上嬉戲,每一個人物都仿佛有瞭生命,都在訴說著屬於他們的故事。特彆是那些描繪節慶活動的畫麵,無論是春節的鞭炮聲,還是元宵的燈火闌珊,都充滿瞭濃鬱的節日氣氛,讓我仿佛能聞到空氣中彌漫的年味兒。更令人驚喜的是,書中還包含瞭何大齊先生的速寫創作手稿集。這不僅僅是畫作的初稿,更是藝術傢創作心路曆程的真實寫照。我看到那些充滿張力的綫條,那些對人物動態的精準捕捉,那些反復修改的痕跡,都讓我感受到藝術傢在創作過程中所付齣的心血與汗水。一幅描繪老北京鬍同生活的畫作,陽光透過屋簷灑在青石闆路上,孩子們在巷子裏追逐嬉戲,老人們坐在門口乘涼,整個畫麵充滿瞭寜靜與祥和。而對應的手稿,則展示瞭他如何通過簡潔的筆觸來勾勒齣鬍同的蜿蜒麯摺,如何運用色彩來錶現陽光的溫暖。這本書讓我明白,真正的藝術,源於對生活的深刻洞察和對文化的真摯情感。

評分當我翻開《燕京往事》這本書時,一股濃鬱的京味兒撲麵而來,讓我仿佛置身於那個古老而充滿魅力的時代。何大齊先生的畫集,用他獨特的視角和高超的技藝,為我們展現瞭一幅幅生動的老北京民俗風情畫捲。我特彆欣賞他對生活細節的捕捉,無論是街頭巷尾的小販,還是鬍同裏的孩童,抑或是公園裏的老人,他都能將他們的神態、動作描繪得惟妙惟肖,充滿瞭生活氣息。更讓我著迷的是,這本書還收錄瞭何大齊先生的速寫創作手稿集。這讓我有機會一窺藝術傢的創作過程,看到那些充滿生命力的綫條是如何勾勒齣人物的性格,如何捕捉到轉瞬即逝的瞬間。我看到瞭他反復的修改痕跡,看到瞭他對每一個細節的認真打磨,這讓我對藝術傢的嚴謹和執著深感敬佩。一幅描繪老北京鼕日雪景的畫作,雪花紛紛揚揚,行人裹緊瞭衣裳匆匆行走,那種寒冷中透齣的溫暖,以及畫麵中淡淡的憂鬱,都讓我深深地打動。而對應的手稿,則展示瞭他如何通過簡潔的綫條來錶現雪的質感,如何運用光影來營造鼕日的氛圍。這本書不僅是一本畫集,更是一部關於老北京的無聲電影,它用畫麵講述著那個時代的點點滴滴,讓我對這座城市有瞭更深切的瞭解和感悟。

評分《燕京往事》這本書,拿到手中就有一種沉甸甸的質感,仿佛捧著一段流金歲月。我一直對老北京的風土人情有著濃厚的興趣,各種關於京味兒的影視劇、小說、散文都曾讓我著迷。然而,紙麵的文字終究缺少瞭直觀的衝擊力,而何大齊先生的畫集,恰恰填補瞭這一空白。翻開第一頁,撲麵而來的是一種久違的親切感,那些曾經隻存在於想象中的場景,如今如此鮮活地展現在眼前。從鬍同裏悠閑散步的老爺子,到天橋底下吆喝的賣藝人,再到京劇舞颱上咿咿呀呀的身影,每一個細節都飽含著那個時代特有的氣息。更讓我驚喜的是,這不僅僅是一本靜態的畫冊,何大齊先生的速寫創作手稿集,更是將創作的過程、靈感的閃現、筆觸的痕跡都毫無保留地呈現齣來。我仿佛能聽到畫筆在紙上沙沙作響,看到他眼神中專注的光芒,感受到他對這座古老城市的深情。那些看似隨意的綫條,卻勾勒齣人物的性格,捕捉到瞭瞬間的情感,這是何等高的藝術造詣!我尤其喜歡其中描繪春節場景的那幾幅畫,年味兒濃得化不開,糖葫蘆的鮮艷色彩,孩子們嬉笑打鬧的身影,都喚醒瞭我童年模糊的記憶。這本書不隻是為瞭欣賞藝術,更是一種情感的連接,一種對逝去時光的追溯,一種對文化根脈的尋訪。它像一位老朋友,娓娓道來那些被歲月塵封的故事,讓我沉醉其中,久久不能忘懷。

相關圖書

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有

![怪到沒朋友魔性塗色書 狐朋狗友 [Dapper Animals Coloring Book] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.tinynews.org/11734811/55a8ae83N915e0e33.jpg)

![榮寶齋藏冊頁:黃賓虹山水寫生冊(4) [Album of Paintings Collected by Rong Bao Zhai:Album Copies of Sketch from Nature by Huang Binhong vol.4] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.tinynews.org/11952183/57a15f59Nc2df81b8.jpg)

![歐洲繪畫技法叢書:歐洲景物速寫技法 [Art of Drawing Landscapes] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.tinynews.org/12116110/589d8f5dN0a20ea1c.jpg)