具体描述

编辑推荐

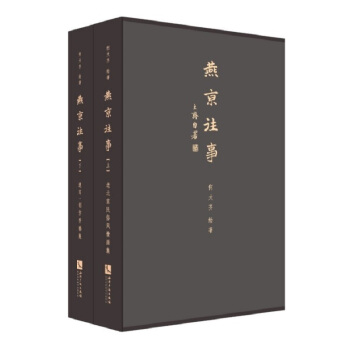

一百五十八帧展现老北京民俗风情的画作和诗文,生动、真实地再现和还原昔日京城五行八作的繁荣景象,是不可多得的全面展示北京民俗文化之力作!

海报:

内容简介

《燕京往事 何大齐绘老北京民俗风情画集》分册精选作者在不同年代创作的一百五十八帧展现老北京民俗风情的画作和诗文(及部分画作创作草稿),配以介绍性短文,生动、真实地再现和还原昔日京城五行八作的繁荣景象,是不可多得的全面展示北京民俗文化的原创之作。《燕京往事——何大齐速写·创作手稿集》分册共分为“动物”“树木·风景”“生活”“音乐·舞蹈”“京剧”“戏剧·曲艺”“荧屏”和“老北京民俗风情人物素材”等八个篇章,辑录作者自二十世纪六十年代初至今的三百余幅速写创作手稿,配以作品创作背景和年代知识。这些手稿为创作民俗风情系列长卷画作奠定了坚实的基础,更是以相当的艺术创作高度展示了各个年代民俗生态和文化传承。作者简介

何大齐,特级教师。1940年生于北京,1964年毕业于北京师范学院(现首都师范大学)中文系,曾任北京教育学院石景山分院美术教研员,2009年被评为“全国先进老年教育工作者”。曾出版过“中国老年人书法教材系列”“中央国家机关老年大学教材丛书”等关于书法和速写创作专著和教材20余部。目录

上册目录:

燕京往事纪略/上.一

卖 青 菜 的/上.一二

卖 鸡 蛋 的/上.一四

卖炸灌肠的/上.一六

卖 切 糕 的/上.一八

卖挂拉枣的/上.二〇

卖“糖仔儿”的/上.二二

卖大糖葫芦的/上.二四

卖 胡 琴 的/上. 二六

唱话匣子的/上. 二八

磨剪子、磨刀的/上. 三〇

锔盆、锔碗的/上. 三二

修 笼 屉 的/上. 三四

修 鞋 的/上. 三六

修理雨伞、旱伞的/上. 三八

缝 穷 的/上. 四〇

算 命 先 生/上. 四二

送什锦盒的/上. 四四

卖“哭来笑去散”的/上. 四六

掏 大 粪 的/上. 四八

打 小 鼓 的/上. 五〇

旧 书 摊 儿/上. 五二

卖鹅毛扇的/上. 五四

捡破烂儿的/上. 五六

湖 笔 店/上. 五八

玩 抖 空 竹/上. 六〇

卖 水 果 的/上. 六二

卖 香 瓜 的/上. 六四

卖 西 瓜 的/上. 六六

卖干鲜果品的/上. 六八

卖水萝卜的/上. 七〇

卖 粽 子 的/上. 七二

卖山里红的/上. 七四

卖铁蚕豆的/上. 七六

卖 油 郎/上. 七八

卖 粮 小 贩/上. 八〇

卖活鱼、活虾的/上. 八二

卖猪头肉的/上. 八四

卖臭豆腐的/上. 八六

卖烧饼、油条的/上. 八八

卖 饸 饹 的/上. 九〇

卖刀削面的/上. 九二

卖糖炒栗子的/上. 九四

卖烤白薯的/上. 九六

卖 元 宵 的/上. 九八

茶 汤 摊 儿/上. 一〇〇

炸 肥 肠 的/上. 一〇二

馄 饨 挑 子/上. 一〇四

卖 爆 肚 的/上. 一〇六

卖粳米粥的/上. 一〇八

卖吊炉烧饼的/上. 一一〇

卖 面 茶 的/上. 一一二

炸 油 条/上. 一一四

酒 摊 儿/上. 一一六

卖炸小活虾的/上. 一一八

卖羊头肉的/上. 一二〇

卖豌豆黄儿的/上. 一二二

卖豆腐脑的/上. 一二四

卖老豆腐的 上. 一二六

卖 豆 汁 的/上. 一二八

卖棉花糖的/上. 一三〇

打冰盏儿的/上. 一三二

卖雪花酪的/上. 一三四

卖冰棍儿的/上. 一三六

卖冰糖葫芦的/上. 一三八

卖大碗儿茶的/上. 一四〇

逛 厂 甸 儿/上. 一四二

卖噗噗噔的/上. 一四四

拉 洋 片 的/上. 一四六

捏江米人的/上. 一四八

套 圈 儿 的 上. 一五〇

打 镗 锣 的/上. 一五二

耍猴栗子的/上. 一五四

卖 空 竹 的/上. 一五六

卖氢气球的/上. 一五八

唱 大 鼓 的/上. 一六〇

卖 风 筝 的/上. 一六二

卖 风 车 的/上. 一六四

卖兔儿爷的/上. 一六六

面 具 摊/上. 一六八

卖 花 灯/上. 一七〇

吹糖人儿的/上. 一七二

卖草编玩具的/上. 一七四

耍 猴 儿 的/上. 一七六

耍 耗 子 的/上. 一七八

鸟 市/上. 一八〇

卖蝈蝈儿的/上. 一八二

卖蛐蛐儿的/上. 一八四

卖小金鱼的/上. 一八六

天桥杂技顶碗/上. 一八八

摔 跤 的/上. 一九〇

燕 口 夺 泥/上. 一九二

修 表 的/上. 一九四

修理搓板的/上. 一九六

编 筐/上. 一九八

照 相 的/上. 二〇〇

代写书信的 上. 二〇二

写 对 联 的/上. 二〇四

剃 头 的/上. 二〇六

修 脚 的/上. 二〇八

掏 耳 朵/上. 二一〇

牙 医/上. 二一二

游 医/上. 二一四

卖 假 药 的/上. 二一六

擦 皮 鞋 的/上. 二一八

送 水 的/上. 二二〇

卖 黄 土 的/上. 二二二

摇煤球儿的/上. 二二四

钉 马 掌 的/上. 二二六

散 包 厨 子/上. 二二八

摇 镗 鼓 的/上. 二三〇

卖 豆 纸 的/上. 二三二

打 瓢 儿 的/上. 二三四

卖 估 衣 的/上. 二三六

卖 旧 货 的/上. 二三八

烟 摊 儿/上. 二四〇

卖 炭 的/上. 二四二

卖芝麻秸的/上. 二四四

卖花绦子、布带的/上. 二四六

绕线的/上. 二四八

卖耳挖勺的/上. 二五〇

抬 花 轿 的/上. 二五二

拉 洋 车 的/上. 二五四

推独轮车的/上. 二五六

赶 脚 的/上. 二五八

拉 冰 床 的/上. 二六〇

窝 脖 儿/上. 二六二

拉排子车的/上. 二六四

拉 骆 驼 的/上. 二六六

赶 大 车 的/上. 二六八

山 背 子/上. 二七〇

走 骡/上. 二七二

运 鸡 鸭/上. 二七四

街 头 艺 人/上. 二七六

数 来 宝/上. 二七八

江 湖 骗 子/上. 二八〇

杆 秤 作 坊/上. 二八二

拴 笤 帚/上. 二八四

拉 大 锯 的/上. 二八六

铁 匠 铺/上. 二八八

磨 房/上. 二九〇

汤 锅/上. 二九二

打 车 作 坊/上. 二九四

小 煤 窑/上. 二九六

冥 衣 铺/上. 二九八

油 盐 店/上. 三〇〇

散 灯 花/上. 三〇二

换 春 装/上. 三〇四

卖 花 灯/上. 三〇六

过新年放鞭炮/上. 三〇八

提 笼 架 鸟/上. 三一〇

棋 摊/上. 三一二

腌 咸 菜/上. 三一四

蒸 窝 头/上. 三一六

贴 饼 子/上. 三一八

包 粽 子/上. 三二〇

烘 笼/上. 三二二

接 生 婆/上. 三二四

辘 轳/上. 三二六

下册目录:

书画同源小记/下. 一

动 物/下. 七

树木?风 景/下. 三一

日 常 生 活/下. 八七

音乐?舞 蹈/下. 一三一

京 剧/下. 一八七

戏剧?曲 艺/下. 二二七

荧 屏/下. 二五三

老北京民俗风情画人物素材/下. 二七三

精彩书摘

上册样章:燕京往事纪略

1945年1月,正是天寒地冻的数九寒天,我们全家从沙滩租住的房屋搬到西安门北黄城根的一所大宅院里定居。直到1966年夏天搬出,我们在这里度过了二十一个春夏秋冬。其间发生的各种各样的国事、家事,一幕一幕,如梦如幻,时时在我脑海中闪现。这是我一生中十分难忘的一段人生经历。我只从中掇取几个生活片断,寄托我对那一段生活的情思。

祭灶

小时候最盼望的是过年。旧历年是从腊月二十三到正月十五,共二十余天,这是老北京民俗、民情大荟萃的时候。那时民间有个顺口溜:“二十三糖瓜粘;二十四扫房子;二十五糊窗户;二十六炖大肉;二十七宰公鸡;二十八蒸馒头;二十九贴道祐;三十晚上阖家欢乐吃饺子。”真是好戏连台,这些都是让孩子们兴奋不已的趣事。

所谓“二十三糖瓜粘”,说的是老北京的“祭灶”习俗。我家后院住着远房的亲戚,我称老人为“七爷”,管他的女儿叫红姑,他家就供灶王爷。听七爷说:灶王爷龛供在灶台上方,看着一家人一年的生活,到年终要上天把一家人的善恶言行报告玉皇大帝,玉皇大帝将对这家人进行奖惩。等到除夕夜再把灶王爷迎回家中。

我十分好奇,灶王怎么上天?又怎么回来?七爷说:“二十三晚上来看祭灶归天的仪式,你就明白了。”好不容易盼到了祭灶的日子,他上午就买回了关东糖和糖瓜,到了晚上,七爷郑重地把灶王爷、灶王奶奶的画像从佛龛上取下,供在祀案上。供品以关东糖和糖瓜为主,还备有一碟草料、一碗凉水。关东糖是给灶王吃的,后两样则是为灶王所乘马匹准备的。上香后,七爷口中念念有词:“上天言好事,好话多说,不好话少讲。”然后拿起关东糖在灶口上转上几圈,待糖遇热融化的时候,马上往灶王画像的口部抹上几下,又白又黏的糖饴粘在了画像上。意思是把灶王的口粘上,不让他上天说坏话。烧过香后,把灶王爷、灶王奶奶的画像连同一碟草料烧掉,烟和灰尘腾空升起,灶王爷就是这样升天了。再把凉水泼在地上,祭灶仪式就完成了。我们几个孩子争着吃掉又甜又黏的关东糖和糖瓜。在孩子的眼中这不过是一种有趣的游戏罢了,可是七爷却十分虔诚认真。

到了除夕夜,七爷又重新买一张灶王爷、灶王奶奶的画像,贴在佛龛上。这便是灶王爷又回来了,又将在灶台上监督一家人一年的生活了。那时我只有五六岁吧,看到印制得十分拙劣的画像,心中却对其神灵将信将疑。现在想起来,这不过是那时的人们在艰难的生活中,对美好生活的期盼和慰藉罢了。

逛厂甸

过了除夕夜,从正月初一到正月十六,北京城南的厂甸庙会是北京人过年娱乐、购物的主要去处。这里鳞次栉比的席棚布帐中,各种商品堆积如山,游客摩肩接踵。孩子们把逛厂甸当成过年最开心的盛事。吸引孩子的一是吃,二是买玩具。

先说吃吧:厂甸成了北京风味小吃大荟萃的地方,如艾窝窝、豌豆粥、炒扒糕、豌豆黄、灌肠、豆汁、大麦米粥、果仁奶酪、大糖葫芦等,十分丰富。其中让我印象最深的是艾窝窝。它是用煮熟的江米揉成面团,中间按下一个凹槽,包上芝麻、白糖馅或豆沙、豌豆黄馅。包好后像元宵一样又白又黏又甜,非常符合儿童的口味。小贩当场制作,动作熟练、敏捷。包出的艾窝窝大小均匀,放在特制的小纸盒内,一盒装十个。为了防止互相粘连,先往盒内洒上一层干面粉。做艾窝窝的人脸上一层白霜,连眉毛、睫毛上都是白面,样子十分滑稽可笑。记得每年逛厂甸我都要买回几盒艾窝窝品尝。

其次是豌豆粥。厂甸的豌豆粥,其颜色和黑豆一样,粥熬得又稠又烂又黏糊。后来听卖豌豆粥的小贩说是用褐色花豌豆熬的,这种豌豆在市场上可买不到。盛在碗里,加上糖和玫瑰苜蓿汁,用勺转着圈搅动,粥愈搅愈稠,甜香绵软,甚是好喝。

大糖葫芦是厂甸的标志性食品。小贩选用又大又红的山里红,去核用荆条串起来,往山里红上刷白色的糖饴,白里透红,十分好看。顶上再插上五颜六色的小纸旗,最长的大糖葫芦有一米多长。逛厂甸的人大多买上一两串用手举着或肩扛着。我小时候每次都买一串大糖

葫芦扛回家。

说起玩具,厂甸的特色玩具有空竹、风筝、琉璃喇叭噗噗噔、风车、氢气球等。这些玩具已经成为过年的象征。

我小时最爱玩的是空竹。空竹是用竹子和木头制成的。在用木头旋成的葫芦形的圆柱上,两头各安上一个圆盘。圆盘为木质,两层中空,周边镶上竹条;在竹条上凿开若干个细长的孔隙,其中有一两个孔隙被凿成正方形的。再取两根细木棍儿,头上系上小线绳。用线绳在圆柱上绕两圈,双手持木棍儿上下抖动,空竹就旋转起来。抖得越快,空竹就转得越快。气流从窄孔中穿过发出的是悦耳的、尖脆的声音,从方孔穿过则发出低沉的嗡嗡声。一高一低相互交响,可传到很远的地方。孔越多,声音越大,一孔称为一响。我曾买过一个十八响的空竹。我不仅能把空竹抖响,而且可以抖出许多花样来,如猴爬竿、扔高、放地轴等,经常当着众人“逞能”表演。这种玩具怕摔,抖不好一失手掉在地上,因高速旋转,会摔得十分惨重,摔出裂口也是常事。有裂口的空竹抖起时声音会变小,而且不好听。修理的方法是熬猪皮鳔胶,从方孔隙中灌入,不停地摇转空竹,好让胶均匀地把裂口粘住。我小时候干起这活计可是乐此不疲。

风筝也是我最喜欢的玩具,是逛厂甸必买的。卖风筝的小贩把风筝拴在墙上或木架子上供人选购。风筝的样式繁多,如沙燕、蜻蜓、蝴蝶、老鹰、黑锅底、刘海戏金蟾、蜈蚣等。一般的风筝是用高丽纸糊在用竹条做的框架上,再用五彩绘制出各种图案,其图案极具艺术性,是民间美术的瑰宝。高级的风筝是用绢糊成的,绘制也更加讲究,堪称精美的工艺品。

燕京自古就有“春明放纸鸢”的习俗。放风筝前先攘一把土辨明风向,风筝要迎着风才能抖起来,有时风小就得用竹杆把线挑得高高的,超过房屋的高度才能抖起来。风筝飞得越高,就飞得越稳。风筝收回时最容易挂在树枝上或一头栽下去。有一次绳子断了,断了线的风筝一下子就没了踪影。有一次风筝挂在树上了,用力一拽,纸也撕了,架子也散了。

想起小时候过年比现在热闹多了,可玩的东西也比现在多。现在过年只剩下看电视了。

“文革”期间,厂甸庙会被关闭。改革开放以后才恢复厂甸庙会,可是时过境迁,一切都变了。我只能从记忆中去回味了。

……

下册样章:

书画同源小记

我从小就喜欢涂涂画画。在书本上,在墙上,画我心里想像出来的各种形象,有人物,也有动物。那个阶段是属于儿童涂鸦期。

上中学以后画画的兴趣仍然不减,但是已经不满足于信手涂鸦了,开始注意欣赏美术作品。二十世纪五十年代,现实主义的写实画风在中国占据统治地位,而且是以人物画为主。当时风靡全国的黄胄的新疆速写,叶浅予的舞台人物速写,对我有很大的吸引力。我也尝试用速写的方式练习写实的造型能力。我找来一个硬纸夹,从废品收购站买来论斤称的白报纸的边角废料,准备一支4B的绘画铅笔。这三样我每天都随身带着,在上学,放学的路上画来往的行人、商贩、马车等。或者课后到护国寺和白塔寺的庙会集市上画各种各样的人物形象。经过两三年的努力,写实的造型能力居然有明显的提高。这就进一步激发了我画速写的兴趣。这种画画的方式简便易行,不需要整块时间,零零碎碎的空闲都可以利用起来。不耽误上学的正事,所以老师和父母也不反对。为了看画册,我经常到离家不远当时位于文津街的北京图书馆去借阅,很多精装贵重的精美画册都可以借到。像十九世纪俄罗斯巡回展览派的作品,列宾、苏里科夫、希什金、列维坦的作品,德国素描大师门采尔的素描速写,科勒惠支的素描等都使我产生极大的兴趣,大开眼界。于是我就带着纸笔到图书馆去临摹。为了解决画画中遇到的困难,我到新华书店买一本叶浅予写的《怎样画速写》,回到家反复研读,稍有领会,就在画速写的实践中去尝试。

上世纪五六十年代,学校每年都安排学生到农村参加“三夏”劳动。到六十年代,大学还组织学生参加农村的“四清”运动。我利用到农村的机会,带着速写本,在劳动之余画农民的形象,画各种各样的农具,画农村的街巷、房屋、牛、马、驴、羊等,从此我就喜欢上了农村的人物与风光。在我早期的速写里,有很多都是在农村画的。这样画了八年,积累了大量的速写。

……

前言/序言

画北京民俗风情画是我多年的夙愿。我生于北京,长于北京,昔日京城的生活给我留下深刻的印象。我家住在西黄城根,这里往西是白塔寺,往北是护国寺,这是两个著名的庙会集市,是百业杂处之地。我童年就生活在这里,五行八作的人物形象现在回忆起来还是十分清晰,异常亲切。我画画的兴趣就是在这里培养起来的,我曾经在这里画了无数的速写。我描绘的对象,都是老北京的人与物:庙会上听说书的老人、街市的小贩、运菜的马车、胡同里的老门楼、院子里的大槐树、郊区农舍、牲口棚……老北京的旧景旧情都保留在我的速写本里,这不仅使我锻炼了绘画技能,也使我对老北京的民俗风情有了更加深刻的记忆和理解。

改革开放以后,北京发生了巨变,昔日京城的景物正在一天天地离我们远去。这就促使我赶快把我记忆中的老北京往事画下来,留下京城的旧影,寄托我对北京民俗风情的怀念,也使年轻的一代了解北京的过去。我陆续画了一些老北京旧景旧情旧人。最近从中整理出一百五十八幅作品,每幅画都配上短文以佐画面,编成《老北京民俗风情画集》卷。

为了让大家了解这些民俗风情画的创作背景,我把过去画的速写和创作手稿也挑选出一部分(共计三百余幅),按类编成《速写?创作手稿集》卷。“背后的故事”有时更为生动、鲜活。

《老北京民俗风情画集》与《速写?创作手稿集》两册合成一函以《燕京往事》为题出版,要特别感谢张赤兵先生的促成。张先生侠肝义胆、古道热肠,颇具古风而当世少有。

何大齐

二〇一四年初夏

用户评价

《燕京往事》这本书,带给我的不仅仅是视觉上的享受,更是一种心灵上的震撼。何大齐先生以其细腻的画笔和深厚的功底,将老北京民俗风情的原貌,如诗如画地呈现在我们面前。我尤其被他捕捉人物神态的能力所折服,无论是慈祥的老奶奶,还是活泼的小孩,亦或是辛勤劳作的匠人,他们脸上的每一个表情,都蕴含着丰富的情感和故事。在他的画作中,我看到了北京特有的生活节奏,那种不紧不慢,充满了人情味儿的日常。而令人惊叹的是,这本书还包含了何大齐先生的速写创作手稿集。这让我得以窥探到大师创作的秘密,看到那些最初的灵感火花是如何被捕捉,如何经过无数次的推敲打磨,最终化为一幅幅传世佳作。我仔细端详那些手稿,那些简洁而有力的线条,那些充满张力的构图,让我感受到了艺术家在创作过程中所付出的艰辛与努力。他似乎在用生命去感受和记录这座城市,用画笔去唤醒那些沉睡在历史深处的记忆。有一幅画,描绘的是老北京的庙会场景,人头攒动,热闹非凡,各种小吃摊、戏曲表演、民间手工艺品琳琅满目,画面充满了动感和活力。而对应的手稿,则展示了他如何从混乱的场景中提炼出关键元素,如何运用线条来表现人物的拥挤和热闹。这本书让我深刻地体会到,真正的艺术,不仅仅在于技法的精湛,更在于对生活的热爱和对文化的传承。

评分《燕京往事》这本书,给我带来了一种前所未有的沉浸式体验。何大齐先生以其精湛的画技,将老北京的民俗风情活灵活现地展现在我的眼前。我被他笔下那些饱含烟火气的市井生活所吸引,从熙熙攘攘的集市到宁静的胡同小院,每一个场景都充满了浓郁的生活气息。他的人物画,更是充满了灵魂,无论是脸上沟壑纵横的老人,还是天真烂漫的孩子,他都能捕捉到他们最真实的表情和情感。更让我兴奋的是,本书还包含了何大齐先生的速写创作手稿集。这让我得以窥探到艺术家创作的“幕后”,看到那些充满生命力的线条,看到那些大胆的构图尝试,看到那些对细节的极致追求。我仿佛能感受到艺术家在创作时的思考与挣扎,以及最终的灵感迸发。一幅描绘老北京秋日景色的画作,金黄的落叶铺满街道,人们穿着厚实的衣裳,脸上带着满足的微笑,整个画面充满了温暖与诗意。而对应的手稿,则展示了他如何通过简洁的线条来表现秋日的萧瑟,如何运用色彩来渲染温暖的氛围。这本书让我明白,真正的艺术,是源于对生活的热爱,是对细节的敏锐观察,以及对文化的深沉理解。

评分《燕京往事》这本书,以其独特的方式,将我带入了一个充满怀旧与温情的时空。何大齐先生的画笔,仿佛一把魔法棒,点亮了老北京那些被岁月尘封的角落。我被他笔下那些鲜活的人物深深吸引,他们有的在街头劳作,有的在茶馆闲聊,有的在庙会上嬉戏,每一个人物都仿佛有了生命,都在诉说着属于他们的故事。特别是那些描绘节庆活动的画面,无论是春节的鞭炮声,还是元宵的灯火阑珊,都充满了浓郁的节日气氛,让我仿佛能闻到空气中弥漫的年味儿。更令人惊喜的是,书中还包含了何大齐先生的速写创作手稿集。这不仅仅是画作的初稿,更是艺术家创作心路历程的真实写照。我看到那些充满张力的线条,那些对人物动态的精准捕捉,那些反复修改的痕迹,都让我感受到艺术家在创作过程中所付出的心血与汗水。一幅描绘老北京胡同生活的画作,阳光透过屋檐洒在青石板路上,孩子们在巷子里追逐嬉戏,老人们坐在门口乘凉,整个画面充满了宁静与祥和。而对应的手稿,则展示了他如何通过简洁的笔触来勾勒出胡同的蜿蜒曲折,如何运用色彩来表现阳光的温暖。这本书让我明白,真正的艺术,源于对生活的深刻洞察和对文化的真挚情感。

评分《燕京往事》这本书,是一本能够触动灵魂的书。何大齐先生以其卓越的艺术才华,为我们描绘了一幅幅充满温情的老北京民俗风情画。我被他笔下那些淳朴善良的北京人所打动,他们的脸上写满了岁月的痕迹,他们的眼神中闪烁着对生活的热爱。他能够用最简洁的笔触,勾勒出人物的性格,用最生动的色彩,表现出场景的氛围。无论是阳光明媚的午后,还是烟雨蒙蒙的清晨,他都能捕捉到老北京特有的韵味。而更让我着迷的是,本书还附有何大齐先生的速写创作手稿集。这让我得以一窥大师的创作秘籍,看到那些充满原始生命力的线条,看到那些大胆的构图尝试,看到那些细致的人物研究。我仿佛能够感受到艺术家在创作时的激情与专注,感受到他对这座城市的深情。一幅描绘老北京戏园子场景的画作,观众们或聚精会神地观看,或低声议论,舞台上的演员则卖力表演,整个画面充满了热闹与紧张。而对应的手稿,则展示了他如何通过不同的笔触和线条来表现观众的表情和动作,如何运用色彩来烘托舞台的氛围。这本书不仅是一次视觉的盛宴,更是一次心灵的洗礼,让我更加热爱老北京,也更加敬佩何大齐先生的艺术造诣。

评分当我翻开《燕京往事》这本书,就仿佛踏上了一趟时光列车,缓缓驶向那个充满历史韵味的老北京。何大齐先生的画集,用他独到的视角和精妙的笔触,为我们勾勒出一幅幅充满人情味儿的民俗风情画。我沉醉于他笔下那些真实鲜活的人物,他们有的在街头巷尾劳作,有的在茶馆里谈天说地,有的在戏台上挥洒自如,每一个人物都仿佛拥有自己的故事。他能够用简洁的线条勾勒出人物的性格,用细腻的色彩描绘出场景的氛围,让我感受到那个时代北京人的生活状态和精神风貌。而更让我惊喜的是,书中还收录了何大齐先生的速写创作手稿集。这让我得以一窥艺术家的创作过程,看到那些充满原始生命力的线条,看到那些大胆的构图尝试,看到那些细致的人物研究。我仿佛能够感受到艺术家在创作时的激情与专注,感受到他对这座城市的深情。一幅描绘老北京夏日午后街景的画作,阳光透过树叶的缝隙洒下斑驳的光影,人们悠闲地散步,孩子们在玩耍,整个画面充满了安逸与祥和。而对应的手稿,则展示了他如何通过不同的笔触来表现夏日的炎热,如何运用色彩来渲染光影的效果。这本书让我深刻地体会到,艺术家的创作,是对生活的真挚情感的表达,是对文化的深刻理解和传承。

评分当我翻开《燕京往事》这本书时,一股浓郁的京味儿扑面而来,让我仿佛置身于那个古老而充满魅力的时代。何大齐先生的画集,用他独特的视角和高超的技艺,为我们展现了一幅幅生动的老北京民俗风情画卷。我特别欣赏他对生活细节的捕捉,无论是街头巷尾的小贩,还是胡同里的孩童,抑或是公园里的老人,他都能将他们的神态、动作描绘得惟妙惟肖,充满了生活气息。更让我着迷的是,这本书还收录了何大齐先生的速写创作手稿集。这让我有机会一窥艺术家的创作过程,看到那些充满生命力的线条是如何勾勒出人物的性格,如何捕捉到转瞬即逝的瞬间。我看到了他反复的修改痕迹,看到了他对每一个细节的认真打磨,这让我对艺术家的严谨和执着深感敬佩。一幅描绘老北京冬日雪景的画作,雪花纷纷扬扬,行人裹紧了衣裳匆匆行走,那种寒冷中透出的温暖,以及画面中淡淡的忧郁,都让我深深地打动。而对应的手稿,则展示了他如何通过简洁的线条来表现雪的质感,如何运用光影来营造冬日的氛围。这本书不仅是一本画集,更是一部关于老北京的无声电影,它用画面讲述着那个时代的点点滴滴,让我对这座城市有了更深切的了解和感悟。

评分当我拿到《燕京往事》这本书时,就仿佛捧着一本珍贵的相册,里面记录着一段属于老北京的美好时光。何大齐先生的画集,以其细腻写实的笔触,为我们还原了那个时代丰富多彩的民俗风情。我喜欢他笔下的人物,他们不是僵硬的符号,而是充满生命力的个体,他们的表情,他们的动作,都充满了故事感。我尤其欣赏他对于生活细节的刻画,无论是街边的小吃摊,还是胡同口的闲聊,抑或是节日的庆典,他都能抓住最能代表那个时代特征的瞬间。而更让我惊喜的是,本书还收录了何大齐先生的速写创作手稿集。这让我有机会近距离地接触到艺术家的创作源泉,看到那些充满原始力量的线条,看到那些反复推敲的构图,看到那些对人物形象的深入研究。我仿佛能够跟随艺术家的脚步,一同走过那些充满灵感的时刻。一幅描绘老北京春节期间的画作,家家户户贴着春联,孩子们提着灯笼,街道上人来人往,充满了喜庆祥和的气氛。而对应的手稿,则展示了他如何通过不同的线条来表现人物的动态,如何运用色彩来渲染节日的氛围。这本书让我深深地感受到,艺术家的创作,是对生活的深情凝视和对文化的执着传承。

评分初见《燕京往事》这本书,就被其厚重的设计和沉静的封面所吸引。翻开书页,何大齐先生笔下的老北京民俗风情,如同一幅幅穿越时空的画卷,徐徐展开。我尤其沉迷于他对京城街头巷尾的细致描绘,那些高低错落的屋檐,蜿蜒曲折的胡同,以及在其中穿梭的各色人物,都充满了鲜活的生命力。他不仅仅是记录,更是在“复活”那个时代,让那些早已远去的场景,重新跃然纸上。从孩童的嬉闹到老人的闲谈,从商贩的叫卖到艺人的表演,他都能捕捉到最真实、最动人的瞬间。而让我深感欣喜的是,本书还收录了何大齐先生的速写创作手稿集。这对于我这样一个艺术爱好者来说,简直是如获至宝。我得以近距离地观摩到艺术家从构思到落笔的整个过程,看到那些看似随意的线条背后,凝聚着多少思考、多少尝试、多少对细节的推敲。那些笔触的痕迹,那些涂改的印记,都仿佛在诉说着艺术家对艺术的执着追求。我特别注意到其中关于老北京集市描绘的手稿,那些密密麻麻的人物群像,那些对商品摆放的精妙布局,无不体现了他对生活敏锐的观察力和超凡的造型能力。这本书让我深刻体会到,艺术创作并非一蹴而就,而是需要耐心、毅力和对生活的热爱的结晶。

评分我之前很少接触这类纯粹的民俗风情画集,通常会觉得有些枯燥,但《燕京往事》彻底颠覆了我的看法。何大齐先生的作品,没有流于表面的刻板描绘,而是充满了生命力和情感的温度。他笔下的北京,不是高楼林立的现代都市,而是有着古朴韵味的老街巷,有着热情淳朴的人们。我特别留意了他关于市井生活的描绘,比如那些挑着担子沿街叫卖的小贩,他们的表情,他们的衣着,甚至他们手中的物件,都充满了历史的沧桑感。通过他的速写手稿,我看到了他对人物动态的捕捉,对场景氛围的营造,那种胸有成竹的笔法,以及时不时出现的修改痕迹,都让我觉得无比真实。他不是在“画”北京,而是在“感受”北京,并将这份感受倾注于笔端。我看了一幅描绘老北京茶馆的画面,里面的人物形态各异,有的低头品茗,有的神情激昂地交谈,有的则若有所思地望着窗外,整个画面充满了市井的烟火气和一种悠然自得的生活态度。而手稿部分,则让我看到了他如何通过大量的速写来研究人物的骨骼、肌肉、神态,如何通过反复的构思来找到最佳的画面表现方式。这是一种极其严谨的创作态度,也是艺术家对待艺术的敬畏之心。这本书不仅仅是艺术品,更是一本关于北京城市记忆的百科全书,它用最直接、最生动的方式,展现了那个时代北京人的生活状态和精神风貌,让我受益匪浅,也更加热爱这座伟大的城市。

评分《燕京往事》这本书,拿到手中就有一种沉甸甸的质感,仿佛捧着一段流金岁月。我一直对老北京的风土人情有着浓厚的兴趣,各种关于京味儿的影视剧、小说、散文都曾让我着迷。然而,纸面的文字终究缺少了直观的冲击力,而何大齐先生的画集,恰恰填补了这一空白。翻开第一页,扑面而来的是一种久违的亲切感,那些曾经只存在于想象中的场景,如今如此鲜活地展现在眼前。从胡同里悠闲散步的老爷子,到天桥底下吆喝的卖艺人,再到京剧舞台上咿咿呀呀的身影,每一个细节都饱含着那个时代特有的气息。更让我惊喜的是,这不仅仅是一本静态的画册,何大齐先生的速写创作手稿集,更是将创作的过程、灵感的闪现、笔触的痕迹都毫无保留地呈现出来。我仿佛能听到画笔在纸上沙沙作响,看到他眼神中专注的光芒,感受到他对这座古老城市的深情。那些看似随意的线条,却勾勒出人物的性格,捕捉到了瞬间的情感,这是何等高的艺术造诣!我尤其喜欢其中描绘春节场景的那几幅画,年味儿浓得化不开,糖葫芦的鲜艳色彩,孩子们嬉笑打闹的身影,都唤醒了我童年模糊的记忆。这本书不只是为了欣赏艺术,更是一种情感的连接,一种对逝去时光的追溯,一种对文化根脉的寻访。它像一位老朋友,娓娓道来那些被岁月尘封的故事,让我沉醉其中,久久不能忘怀。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有

![怪到没朋友魔性涂色书 狐朋狗友 [Dapper Animals Coloring Book] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/11734811/55a8ae83N915e0e33.jpg)

![荣宝斋藏册页:黄宾虹山水写生册(4) [Album of Paintings Collected by Rong Bao Zhai:Album Copies of Sketch from Nature by Huang Binhong vol.4] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/11952183/57a15f59Nc2df81b8.jpg)

![欧洲绘画技法丛书:欧洲景物速写技法 [Art of Drawing Landscapes] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/12116110/589d8f5dN0a20ea1c.jpg)