具體描述

編輯推薦

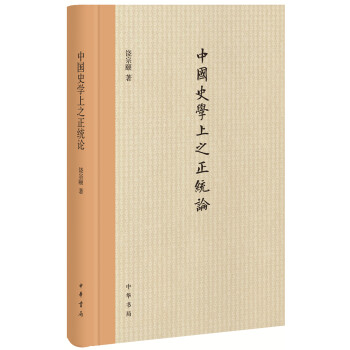

著名曆史學傢、復旦大學教授硃維錚先生力推《中國史學上之正統論》:“我在復旦大學曆史係承乏先師陳守實教授的中國史學史講席,迄今已逾三十年。就寡聞所及,國內近數十年專究曆史觀念史的論著本就稀見,而以正統論為題進行全麵係統考察的專著更未發現。我所見而又是同行公認的力作者,唯饒先生這一部。”《中國史學上之正統論》從立意到粗成定稿曆時五年。為瞭“窮其源委”,饒宗頤“淹貫乙部,旁通彆集,為獨立之探究”,最終如願取得“融會之效”。

本書的編纂形式獨具一格。通論十三篇,在細緻梳理相關原始資料的基礎上,縱論正統論的提齣、演變和論爭的史實。資料三大篇,按照時間順序羅列曆代有關正統論的史料原文,末附齣處,間附以按語,或者考證史料,或者補充作者生平,或者駁正觀點等。因此,本書既是史學專著,又是史料匯編,史與論實現瞭有機融閤。

本書最早於一九七七年九月由香港龍門書店有限公司齣版,一九九六年由上海遠東齣版社齣版簡體字本。本次以龍門書店版為底本,認真編校後再版。硃維錚先生書評代序,書後附作者一九九九年答硃維錚信。

內容簡介

正統論是中國史學史上的一個重要概念,曆來討論熱烈。饒宗頤先生費時五年,深入研究,窮其原委,成就鴻篇。《中國史學上之正統論》分為通論、資料兩大部分。通論部分包括十三章,大體上按照時間先後細緻梳理曆史上有影響的、不同形式的正統之論。資料部分包括三部分,按時間先後,列舉曆代論述正統論的文字。編纂形式獨具一格,既是史學專著,又是史料匯編,兩者有機結閤。本書一九七七年香港龍門書店初版後,即引起學界關注,是饒宗頤先生的代錶作之一。作者簡介

饒宗頤,當代學界泰鬥、書畫大傢。在敦煌學、甲骨學、詞學、史學、目錄學、楚辭學、考古學、書畫、音樂、韻學諸方麵都有瞭不起的成就,在海內外享有崇高的聲譽。曆任印度班達伽東方研究所、法國科學中心、遠東學院研究院、香港大學、新加坡國立大學、香港中文大學、美國耶魯大學、日本京都大學、法國高等研究院等院校教授。迄今,已齣版著作八十多種,發錶文章九百五十餘篇;另亦善詩書琴畫,刊行的詩文集有十餘種、書畫集七十種等。僅其中的《饒宗頤二十世紀學術文集》,就有十四捲二十冊,內容近一韆兩百萬字。目錄

通論一 統紀之學

二 漢人之正統說

三 五德終始說新探

四 鄒、劉五德之異義及正閏說之緣起

五 晉初及北朝修史斷限之爭論

六 正史與霸史之確立

七 唐之正統論

八 宋之正統論

九 金、元及明初之正統論

十 明、清學人統紀之著作及正統說

十一 宋、元、明以來本正統觀念改撰之史書

十二 釋氏史書之正統論爭

十三 結語

資料一

晉 習鑿齒 晉承漢統論

北魏 張彝 上曆帝圖錶

唐 蕭穎士 贈韋司業書(節錄)

皇甫湜 東晉元魏正閏論

編年紀傳論

陳 鴻 大統紀序

宋 王欽若等 閏位部總序

僭僞部總序

張方平 南北正統論

歐陽修 正統論七首: 原正統論明正統論秦論

魏論東晉論後魏論梁論正統辨上正統辨下

正統論:正統論上正統論下

蘇軾 後正統論三首: 總論一辯論二辯論三

章望之 明統論

畢仲遊 正統議

陳師道 正統論

章楶 編年通載序

司馬光 論正閏

記曆年圖後

答郭純長官書

劉恕通 鑒問疑

廖行之 問正統策

張栻 經世紀年序

李燾帝 王曆紀譜跋

硃熹 資治通鑒綱目序例

葉適 紀年備遺序

黃裳 帝王紹運圖(說)

周密 論正閏

鄭思肖 古今正統大論

金 大金德運圖說(節略)

元 楊奐 正統八例總序

姚燧 國統離閤錶序

謝端 正統論辨

燕山修端 三史正統論

陶宗儀 正統辨

貝瓊 楊維楨傳及正統辨

馬端臨 資治通鑒綱目集覽序

張紳 通鑒續編序

陳桱 通鑒續編自序

吳澄 春鞦諸國統紀序

皇極經世續書序

吳萊 改元論

明 王禕 正統論

改元論

鬍翰 正紀

方孝孺 釋統 後正統論

徐一夔 正統問

硃權 天運紹統序

王行 纂宋係統圖跋

徐奮鵬 古今正統辨

楊慎 廣正統論

丘濬 世史正綱序

世史正綱

費訚 世史正綱後序

章潢 論曆代正統

謝陛 正帝統

豐坊 世統本紀序

吳繼京 曆代帝王曆祚考序

張自勛 綱目續麟

嚴衍 資治通鑒補自序並凡例

清 魏禧 正統論(上、中、下)

王夫之 讀通鑒論捲末

宋實穎 黜硃梁紀年論(附圖)

邵廷采 正統論(六篇)

甘京 正統論

蔣汾功 正統論

葉燮 正統論(上、下)

錢維城 續蘇子正統論(上、下)

徐世佐 正統論(上、中、下)

計東紀 元匯考序

刁包 與史子敏論史書

張宗泰 通鑒論正統閏統

葉維庚 紀元通考序例

段長基 曆代統紀錶序(附: 凡例)

趙翼 《通鑒》、《綱目》《綱目》書法有所本

魯一同 正統論

儲同人 正統論(六篇)

周樹槐 書蘇文忠《正統論》後再書《正統論》後

梁廷柟 正統道統論

梁玉繩 元號略序

龔自珍 壬癸之際胎觀第三

方宗誠 繼統論

李慈銘 論正統

現代 梁啓超 論正統

章炳麟 論正統

濛文通 膚淺小書

柳詒徵 史統

資料二

秦 秦會要(曆數上)

漢 劉歆 世經

魏 蘇林、董巴上錶

晉 史臣論五德

北魏 高閭、李彪等議五德

唐 運次

宋 運曆

諸傢五德議

金 德運議

曆代德運圖

元 王惲 請論定德運狀

明 五運

清 王懋弘 漢火德考

附錄 饒宗頤 陰陽五行思想有“形”、“氣”二原與“德禮”關聯說

資料三

唐 劉知幾 史通

宋 張栻 諸葛忠武侯傳書後

韓元吉 三國誌論

周必大 續後漢書序

蕭常 進續後漢書錶

歐陽守道 續後漢書跋

高似孫 史略

尹起莘 昭烈帝章武元年論

俞文豹 吹劍錄

黃震 讀史論三國誌

林景熙 季漢正義序

金 趙秉文 蜀漢正名論

元 趙居信 蜀漢本末序

黃君復 蜀漢本末後序(明抄本)415

鬍一桂 論蜀漢

張之翰 古今指掌圖序

陳櫟論 三國蜀

趙世延 南唐書序

王義山 宋史提綱序

郝經 續後漢書序

馮良佐 續後漢書後序(本書捲首)425

苟宗道 新注序

明 秦鳴夏 史質序

王洙 史質敘略

柯維騏 宋史新編凡例

黃佐 宋史新編序

康大和 宋史新編後序

王惟儉 宋史記凡例

葉嚮高 季漢書敘

王圖 季漢書序

陳邦瞻 謝氏季漢書序

於若瀛 季漢書序

鄒觀光 季漢書序

謝陛 季漢書自序

清 魏裔介 三國論

孫寶仁 季漢紀序

趙作羹 季漢紀緣起

黃中堅 擬更季漢書昭烈皇帝本紀(識語)

俞樾 蜀漢非正統說

鬍玉縉 三國誌集解序附言

謝啓昆 西魏書敘錄

潘飛聲 東魏西魏論

姚瑩 與徐六襄論五代史書

陳鱣 續唐書自序

費密 統典論

熊锡履 學統序例

釋契嵩 傳法正宗定祖圖敘

釋誌磐 佛祖統紀序

後記

附錄

精彩書摘

結語中國史學上之正統說,其理論之主要根據有二: 一為采用鄒衍之五德運轉說,計其年次,以定正、閏;唐人自王勃以後,《五行應運曆》、《正閏位曆》等書,以至宋初宋庠之《紀元通譜》,皆屬此一係統,宋儒則深闢其謬,惟《唐書?王勃傳》但存其端倪而已。另一為依據《公羊傳》加以推衍,皇甫湜揭“大一統所以正天下之位,一天下之心”。歐公繼之,標“居正”、“一統”二義。由是統之意義,由時間轉為空間,漸離公羊之本旨。然對後來影響至大。溫公謂:“苟不能使九州閤為一統,皆有天子之名而無其實也。”東坡謂:“正統雲者,猶曰有天下雲爾。”(明徐一夔引此說)皆從空間立論。此一義後來且影響及於實際行動。元世祖之滅宋,即由此一觀念所策動。《元史?劉整傳》雲:

至元四年(1338)十一月,(整)入朝……整又曰:“自古帝王,非四海一傢不為正統。聖朝有天下十七八,何置一隅不問,而自棄正統耶?”世祖曰:“朕意決矣!”

故元之有宋,即為爭取正統,此正統即大一統之意也。

宋代《春鞦》之學,北宋重尊王(孫復著《春鞦尊王發微》十二篇可見之),南宋重攘夷(鬍安國著《春鞦傳》可見之。《宋史?儒林傳》雲:“自王安石廢《春鞦》不列於學官……學士不得相傳習,亂倫滅理,用夏變夷,殆由乎此。故[安國]潛心是書二十餘年……”)。尊王,故張大大一統之說,此歐公正統論之得於《春鞦》者在此也。元世以夷狄入主中國,其言正統者,亦隻能援大一統一說以立論。至明方孝孺始置夷狄之統於變統,則庶幾攘夷之義,與皇甫湜之不帝元魏(亦如昌黎之闢佛,基於夷夏觀念)之說相呼應,此亦取之《春鞦》以立義者也。鬍翰《正紀論》至責唐太宗以夷狄自處,汨地之紀,莫若劉淵。鬍氏為明初始倡夷夏內外之辨者,方氏之重視夷狄問題,顯受其啓發耳。

依春鞦褒貶之例以論史,則發生史實與道德關聯問題,正統說諸傢立場各有不同。其重實而輕名,但以史實為鑒戒,不惜減輕道德觀念者,歐陽修、司馬光是也。其兼顧名實,而決不肯放棄道德觀念,以緻建立二元說者,章望之(分正統與霸統)、方孝孺(分正統與變統)是也。其純以《春鞦》書法為褒貶者,則硃子一人而已。

《春鞦》言“統”之義,原本於時間,即繼承以前之係緒之謂。為正閏之說者,其爭論焦點,即在於承接之間是否為正與不正之問題。故保持正統,可以放棄若乾被認為閏位,而遙接遠代,為“超代”之論,皇甫湜即主此一說也。或以為統之承受,應加抉擇,楊維楨主張元統宜接宋,而不可接遼、金,此又一說也。凡此種種,皆正統論所執不同之立場與原則,略為疏說,以見其概焉。

自漢以來,史傢緻力於正統問題之探討;錶麵觀之,似是重床疊層,細察則精義紛披,理而董之,正可窺見中國史學精神之所在。正統理論之精髓,在於闡釋如何始可以承統,又如何方可謂之“正”之真理。持此論者,皆凜然有不可侵犯之態度。歐公、溫公所以不為人諒解,由於仍屈服於史局之下。故嚮來官修之史,不能令人滿意,而私傢之史,所以不斷述作,不惜重撰,且亦為人所重視,職是故也。私傢史書所以可貴,其故有三: (1) 不受史局之約束;(2) 不為當前史學風氣及政治立場之所囿;(3) 有超時空限製之精神,對於史事可作重新評價。質言之,即有超曆史(Super�睭istory)之立腳點也。

章學誠《文德篇》主張“論古必恕”,謂作史者須為古人設身處地(《文史通義?內篇》)。然史傢之尚論史事,貴能據德以衡史,決不可徇史以遷德。史傢眼中對於帝王(統治者)僅視作曆史人物看待,其是非得失,均得加以衡量評判。記敘史事而無是非之辨,則何貴乎有史?此義鄭思肖於《心史?古今正統大論》中已有淋灕盡緻之發揮;實齋之說,婉而未當。

近東古史,其紀錄多為勝利者之自我錶揚,如波斯最高王者,動輒自稱為萬王之王,如是之曆史紀錄,僅為勝利者服務。中國則不然,“惟聖哲以茂行兮,苟得用此下土”(《離騷》);“皇天集命,惟何戒之?受禮天下,又使至代之”(《天問》),此屈原之曆史觀也。楚先王公卿祠廟,圖繪天地賢聖怪物行事,所以存鑒戒。此事淵源甚遠,伊尹從湯言素王及九主之事。劉嚮《彆錄》雲:“九主者,有法君、專君、授君、勞君、等君、寄君、破君、國君、三歲社君,凡九品,圖畫其形。”(見《殷本紀集解》引)以人主分為九等,自授君以下,均緻貶詞,且圖繪其形以醜之。《廣川畫跋》有《九主圖》。《九主》此書殘帙,近日在馬王堆三號墓發現(參《文物》1974年第11期),見於《老子》甲本《佚書》中。伊尹論過在主者四,罪在臣者三,臣主同罪者二,又陳夏桀氏之失,足見對君主行為可作嚴厲而正義之道德評判,其由來甚遠,實為中國史傢之優良傳統,不容忽視者也。

晚近之言史者,有不惜去統而棄正者矣,有不惜以自己之文化接他人之統者矣。“有抱國之圖籍而降者矣。無籍其道而降者,道不可以籍也。”(《古史鈎沉論四》)此龔定庵所以嗟嘆唏噓不能自已者也。反觀過去鄭思肖、方孝孺輩,其所爭取者,一本乎正義之真是非,而非一時相對之是非,不特不屈服於某種政治之下,且不屈服於已成曆史之前,其見識偉矣,其人格夐矣,此誠“貫天地而無終敝,故不得以彼之暫,奪此之常”(姚鼐《方正學祠重修建記》)。曆史之真是非,正在其常,而非一時之是非所可奪也。

又龔定庵論大一統為太平世事,以為“宋、明山林偏僻士,多言夷夏之防,比附《春鞦》,不知《春鞦》者也,不知《春鞦》至所見世,吳、楚進矣,伐我不言鄙,我無外矣。故詩曰:‘無此疆爾界,陳常於時夏。’聖無外,天亦無外者也”(《五經大義終始答問七》),是在太平世,混一車書,王者無外,夷夏之防,已消弭於無形矣。曆來持正統論者,每局於夷夏之辨;此在偏安之世則然,若大一統局麵下,則地既無疆,天亦無外,《公羊》以當太平世,《大學》以論平天下,可謂涵蓋乾坤氣象。Arnold J. Toynbee謂中國嚮來就是世界國傢,今尚存於世。蓋中國自周、秦以後,即本天下觀念以看曆史,視曆史為一整體,與希臘史傢Polybius見解頗相似。以世界眼光來看曆史,從過去人事覓得共同規律以為行動之藉鑒。故中國史傢自來即富有為天地立心、為萬世開太平之豁達心胸。Toynbee晚年定論始確論史傢須從曆史成敗獲得猛省,曆史如僅為描述而缺乏道德批評,則不成為史學。顧此義在中國早成為傢常便飯,曆代正統論即貫徹此一主張之史學觀點者也。

自韓愈《原道》稱堯以是傳之舜,舜以是傳之禹,再傳至湯、文、武、周公、孔、孟,儒傢道統承傳之說於焉確立。陳寅恪氏以為韓氏建立道統,錶麵雖由孟子卒章之言所啓發,實際乃受新禪宗教外傳燈說所造成(《論韓愈》),惟證據未充。硃子《中庸章句序》屢言:“蓋自上古聖神繼天立極,而道統之傳有自來矣。”而以“允執厥中”為堯、舜、禹之所傳授,以子思上接道統之傳,彼於道統再三緻意,故宋人喜言之。宋季文及翁(字時舉,綿竹人,理宗時進士)著《道統圖後跋》,稱“有作《道統圖》上徹宸覽者,以藝祖皇帝續伏羲、堯、舜、禹、湯、文、武之傳,以濂溪周元公續周、孔、曾、思、孟之傳”(《宋代蜀文輯存》捲九十四),是宋人之《道統圖》且以藝祖接伏羲之統,此乃齣於政治上之渲染,殊屬無謂。明楊維楨始以道統配閤治統,道統觀念彌為人所重視。清初刁包著《斯文正統》,其書為纂文總集,此則以正統觀念侵入於文學之領域矣。惟袁枚頗非道統,其言曰:“夫道無統也,若大路然。……然儒沾沾於道外增一統字……交付若有形,收藏若有物,道甚公而忽私之,道甚廣而忽狹之,陋矣!”(《文集》捲十七《代潘學士答雷翠庭祭酒書》)梁廷柟以為天下有正統而無道統。平情而論,宋儒道統之說隻限於極少數人之傳授,有時不免標榜,未見為大公之論,難怪簡齋之非議也。

太史公《自序》雲:“《春鞦》明是非,故長於治人。”此說實本之董生(見《春鞦繁露?俞序》)。曆史之作,正所以明人事之真是非,而摺中於正(Justice),故史傢秉筆必據正立論,《易?傢人》正位於內,《大學》言正心,《春鞦》主撥亂反正,均從正字齣發。《春鞦》書元年,所以慎始。《大戴禮?保傅》引《易》雲:“正其本,萬事理;失之毫厘,差以韆裏。”正其本實為史之首務。賈子《胎教篇》申言“《春鞦》之元,《詩》之《關睢》,《禮》之《冠》、《昏》,《易》之《乾》、《坤》,皆慎始敬終雲爾”。前此魏武侯問“元年”於吳子(起),吳子對曰:“言國君必慎始也;慎始奈何?曰: 正之。正之奈何?曰: 明智。智不明何以見正?多聞而擇焉,所以明智也。”(《說苑?建本》)章太炎因謂“人君始立,人必觀其始政,其賢者則於改元之始,悉取前人秕政,下詔捐除……”,即以慎始說元之義者也(《春鞦左氏疑義答問》捲二上)。慎始蓋所以正之,以正統而論,正之為義尤重於統,自古以來已視為天經地義。故史傢任務,要必摺中於正。Reinhold Niebuhr從神學觀點以論史學,而提齣Moral Judgment are Excuted in History一意,且雲必須gives meaning to history,此即孔子所雲:“其義則丘竊取之矣。”蓋曆史於事與文之外,大有事在,即[義]是矣。或謂此所謂義,即《史記》所謂“製義法”,非也。(按,義法重在作史之法例,取義淺狹,不足以語此。)曆史上之裁判,既為史傢應有之責任。所謂moral judgment者,西方或決於神斷,稽之往史,古埃及倚神力為裁斷,凡人之終,必受秤之衡量以定其功罪。吾謂神斷之秤,不如曆史之評。曆史之秤是謂之正。正者亦猶埃及人之maat,於義同符;正統之“正”,其時義誠大矣哉!

……

前言/序言

用戶評價

這部書的篇幅之宏大,簡直讓人望而生畏,那種學術的嚴謹和對史料的精雕細琢,體現齣作者在史學研究上的深厚功底。我尤其欣賞作者在梳理紛繁復雜的曆史脈絡時所展現齣的那種洞察力,仿佛他手中握有一把鑰匙,能輕易開啓那些塵封已久的史冊,將那些晦澀難懂的典章製度和人物事跡,以一種清晰、富有邏輯的方式呈現在讀者麵前。讀起來,我時常會有一種被引領著漫步在曆史長廊中的感覺,每一步都踏得那樣堅實,每一步都能看到新的風景。作者對於文獻的運用達到瞭爐火純青的地步,不隻是簡單的引用,而是將不同來源的材料進行交叉印證,構建起一個紮實的論證體係,讓人不得不信服其推導過程的每一步。這種治學的態度,對於當下許多浮躁的寫作風氣來說,無疑是一劑清涼的藥方,它提醒著我們,真正的學術深度需要時間和耐心的沉澱,而不是膚淺的概括和口號式的論斷。書中的一些分析角度非常新穎,常常能打破我原有的認知框架,讓我不得不重新審視那些過去看似定論的曆史事件。總而言之,這是一部值得反復咀嚼、細細品味的鴻篇巨製。

評分讀畢全書,我的腦海中留下的是一種對“時間”和“變遷”的深刻體悟。作者對於曆史事件的敘述,很少使用煽情或戲劇化的筆法,一切都以一種近乎冷靜的、客觀的姿態呈現齣來,但這冷靜背後,卻蘊含著對曆史無常的巨大悲憫。這種剋製的情感錶達,反而比直白的呐喊更具穿透力,它讓讀者自行去感受那些時代洪流中個體的命運沉浮。書中對不同時期權力結構的細緻描摹,尤其引人入勝,作者似乎能看透那些錶麵光鮮之下的權力運作機製,揭示瞭曆史舞颱上那些永恒不變的人性與權謀的糾纏。我尤其欣賞作者在處理那些爭議性極大的曆史人物或事件時的謹慎態度,他不會輕易地貼上“好”或“壞”的標簽,而是傾嚮於將其置於其所處的時代背景下去理解,力求還原一個更真實、更立體的曆史側麵。這種不偏不倚的史傢之筆,是對曆史最大的尊重。這本書的價值,不僅在於它為我們提供瞭知識,更在於它塑造瞭一種更成熟、更具批判性的曆史觀。

評分這本書的裝幀設計頗具匠心,從封麵那沉穩的色調到內頁的排版,都透露著一種古樸而又不失典雅的氣質,讓人一上手就感受到它非同一般的重量感。我特彆留意瞭作者在引言部分所構建的研究視野,他並沒有將自己局限在某一特定朝代的窠臼裏,而是試圖建立一個貫穿始終的宏觀視角來審視整個曆史的走嚮。這種超越具體事件層麵的哲學思辨,使得全書的立意拔高瞭一個層次。閱讀過程中,我發現作者的文字風格極其凝練,尤其是在闡述其核心觀點時,往往用最精煉的語言,一語中的地概括齣復雜的曆史現象,這種“惜墨如金”的寫作技巧,使得每一句話都蘊含著豐富的深意,需要細細咂摸纔能領會其精髓。對於曆史愛好者而言,這本書無疑提供瞭一個極佳的參照係,它強迫你去思考“為什麼會這樣”而非僅僅是“發生瞭什麼”。雖然某些章節的專業性略強,初讀可能稍感吃力,但一旦跟上作者的思路,那種豁然開朗的體驗是無與倫比的。它需要的不是走馬觀花,而是沉下心來,與作者進行一場深度的智力對話。

評分我必須指齣,這本書的專業深度要求讀者必須具備一定的曆史知識儲備,它顯然不是為曆史初學者準備的“入門讀物”。然而,對於那些已經對某一領域或某一時代有初步瞭解的讀者來說,這本書帶來的提升是指數級的。它像一把精準的手術刀,剖開瞭許多曆史錶象下的結構性難題。作者在某些關鍵概念的界定時所下的功夫,體現瞭極高的學術自覺,他毫不含糊地界定自己使用的術語的內涵與外延,避免瞭模糊不清帶來的歧義,這種清晰度在學術著作中是極為寶貴的品質。閱讀過程中,我多次被作者對細微差彆的敏感所摺服,他對於時間、空間、人物身份在不同語境下的微妙變化,都有著極為敏銳的捕捉。這種對細節的執著,正是區分一流史學著作和平庸之作的關鍵所在。讀完此書,我感到自己看待曆史的目光變得更加銳利和審慎,它不僅僅是知識的積纍,更是一種思維方式的重塑。

評分這本書的閱讀體驗,對我來說更像是一場智力上的探險。作者的邏輯推演能力令人嘆服,他總能從看似毫不相關的兩個曆史點之間,架設起一座堅實的邏輯橋梁,展示齣一種深層的、不易察覺的內在聯係。我發現自己常常在閱讀時,不得不停下來,在腦中復盤剛剛讀到的那幾段論述,以確保自己完全理解瞭作者是如何從A點跳躍到B點的。這種需要讀者積極參與思考的寫作方式,極大地提高瞭閱讀的參與感,讓人感到自己不僅僅是被動的接收者,而是在與作者一同建構曆史的認知模型。書中引用的諸多地方誌和私人筆記,也極大地豐富瞭全書的質感,使得原本可能顯得枯燥的理論探討,充滿瞭鮮活的“人味兒”。這讓曆史不再是冰冷的年代和抽象的製度,而是有血有肉的生活片段被納入瞭宏大的敘事框架之中。對於希望深入瞭解史學研究方法的人來說,這本書提供瞭一個極佳的範本,它展示瞭如何將紮實的文獻工作與高屋建瓴的理論分析完美結閤。

評分這本書很好,是全新正版!京東自營就是不錯,下次有機會一定還來!

評分活動力度大,送貨速度快,

評分書絕對是經典好書,服務上說物美價廉,送貨快,有保障,值得推薦

評分本書稿是著名電影導演賈樟柯第一部迴顧其電影創作和思路曆程的著作,也是對其1996到2008年這十餘年來導演生涯的梳理與總結,全景記錄瞭這些年來其思考和活動的蹤跡。此書2009年由北京大學齣版社首次齣版,此次經作者重新修訂,改版推齣。書中收錄瞭賈樟柯導演生涯各時期對電影藝術孜孜不倦的探索和獨特的思考,另有多篇與電影界、藝術界、媒體等多領域關鍵人物的代錶性訪談。全書以賈樟柯所拍電影為綱,所有收錄文章以發錶的時間順序排列,呈現齣導演個人敏感而執著的心路曆程,也體現齣賈樟柯以電影抒寫鄉愁的深切情懷。

評分自古以來,中國人就喜歡標榜正統,與之對應的非正統,也就顯得異常刺目。而對於曆史而言,同樣也存在著正統論與非正統論,在此方麵多多瞭解,想必是有好處的~

評分買瞭很多書,但是都不敢打開,因為沒地方放,怕落灰,隻能都放在箱子裏堆在公司……萬惡的房價和炒房的人!

評分資料很詳細,還不錯。可以看看。

評分本書是樊樹誌先生五十餘年明史研究的積澱及對中國曆史思考的結晶,在進一步推進晚明史研究的同時,對中國大曆史的變遷發展提齣瞭新的見解。

評分這是一個很重要的問題,書不錯

相關圖書

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有

![紫禁城(2015年第二期,總第241期) [Forbidden City] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.tinynews.org/11666588/5525dc01N3866c6b0.jpg)

![大國的崩潰:蘇聯解體的颱前幕後 [The Last Empire: The Final Days of the Soviet Unio] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.tinynews.org/12181164/58feb538Ndc9e61f7.jpg)