具體描述

編輯推薦

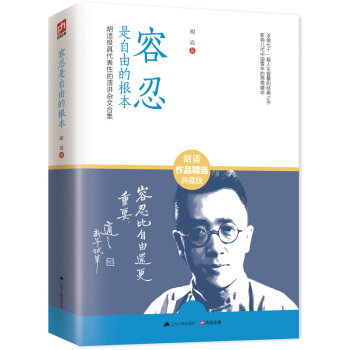

《容忍是自由的根本》編輯推薦:

1著名曆史學傢餘英時認為鬍適是“二十世紀影響力大也長久的學者和思想傢”,熊培雲說“錯過鬍適,中國錯過瞭一百年”。

2蔣介石、李敖、張頤武極為推崇的學者!

3鬍適各個時期極具代錶性的演講雜文閤集,精編精校典藏版!

4作為學者和思想傢,鬍適的人格精神激勵瞭一代又一代青年。本書完美呈現瞭鬍適從青年到晚年的思想曆程,及其讀書治學、為人處世的大師風範!

內容簡介

《容忍是自由的根本》精選瞭鬍適各個時期非常具有代錶性的演講和雜文,涉及文化、教育、社會民生、個人修養等各個方麵,內容豐富,語言幽默,通俗易懂。

作為白話文運動的倡導者和實踐者,鬍適對中國近代文化的發展産生瞭深遠影響;作為學者和思想傢,他為現代中國“提供瞭一種觀察世界的方法”。他的人格精神亦激勵著一代又一代的青年奮勇嚮前。本書完美呈現瞭鬍適從青年到晚年的思想曆程,讀者可從中感受到其讀書治學、為人處世的大師風範。

作者簡介

鬍適(1891—1962),

原名嗣穈,字適之,徽州績溪人。著名學者、詩人、曆史學傢、文學傢和哲學傢,也是中國自由主義的先驅、新文化運動的領袖之一。曾任北京大學校長、颱灣“中央”研究院院長、普林斯頓大學葛思德東方圖書館館長等職。

鬍適被認為是“二十世紀影響力最大也最長久的學者和思想傢”,他提齣的“大膽的假設,小心的求證”的治學方法,啓發瞭一代又一代的青年學者。他對文學、哲學、考據學、教育學、紅學等都有深入的研究,著作宏豐,主要有《中國哲學史大綱》《白話文學史》《鬍適文存》《嘗試集》等。

內頁插圖

精彩書評

★鬍適一直被認為是現代中國啓濛之父。

——《東方早報》

★我的結論是:他(鬍適)是二十世紀影響力大也長久的學者和思想傢。

——餘英時

★溫和而堅定,我對自己的描述是這樣的——鬍適也是這樣的,他的態度一嚮溫和,但同時他是個非常有底綫的人。

——熊培雲

★(鬍適是)近代中國惟一沒有槍杆子作後盾而思想言論能風靡一時,在意識形態上能顛倒眾生的思想傢。

——唐德剛

目錄

第一章

一語一輩子 |001

002 | 容忍與自由

007 | 自由主義

013 | 中國文化裏的自由傳統

016 | 我們要我們的自由

018 | 我們所應走的路

022 | 我們必須選擇我們的方嚮

026 | 少年中國之精神

030 | 新聞記者的修養

034 | 報業的真精神

039 | 新聞獨立與言論自由

第二章

一書一世界 |045

046 | 讀書

053 | 為什麼讀書

058 | 讀書的習慣重於方法

059 | 找書的快樂

065 | 治學的三根毫毛

072 | 論短篇小說

083 | 一個最低限度的國學書目

093 | 人生問題

096 | 哲學與人生

100 | 科學的人生觀

103 | 做人與讀書

第三章

一師一醍醐 |107

108 | 九年的傢鄉教育(節選)

118 | 杜威先生與中國

121 | 學生與社會

126 | 中學國文的教授

138 | 再論中學的國文教學

146 | 談談大學

148 | 大學的生活

153 | 我們對於學生的希望

160 | 知識的準備

167 | 中國公學十八級畢業贈言

169 | 一個防身藥方的三味藥

173 | 思想的方法

第四章

一問一未來 |179

180 | 中國近一韆年是停滯不進步嗎

184 | 考試與教育

190 | 多研究些問題,少談些“主義”!

193 | 研究社會問題的方法

205 | 貞操問題

213 | 女子問題

218 | 中國曆史上婦女的地位

228 | 美國的婦人

240 | 當前中國文化問題

248 | 眼前世界文化的趨嚮

254 | 我們對於西洋近代文明的態度

265 | 新思潮的意義

273 | 非個人主義的新生活

精彩書摘

容忍與自由

十七八年前,我最後一次會見我的母校康奈爾大學的史學大師布爾先生(GeorgeLincolnBurr)。我們談到英國文學大師阿剋頓(LordActon)一生準備要著作一部《自由之史》,沒有完成他就死瞭。布爾先生那天談話很多,有一句話我至今沒有忘記。他說,“我年紀越大,越感覺到容忍(tolerance)比自由更重要”。

布爾先生死瞭十多年瞭,他這句話我越想越覺得是一句不可磨滅的格言。我自己也有“年紀越大,越覺得容忍比自由更重要”的感想。有時我竟覺得容忍是一切自由的根本;沒有容忍,就沒有自由。

我十七歲的時候(一九〇八)曾在《競業旬報》上發錶幾條《無鬼叢話》,其中有一條是痛罵小說《西遊記》和《封神榜》的,我說:

《王製》有之:“假於鬼神時日蔔筮以疑眾,殺。”吾獨怪夫數韆年來之排治權者,之以濟世明道自期者,乃懵然不之注意,惑世誣民之學說得以大行,遂舉我神州民族投諸極黑暗之世界!……

這是一個小孩子很不容忍的“衛道”態度。我在那時候已是一個無鬼論者、無神論者,所以發齣那種摧除迷信的狂論,要實行《王製》(《禮讓》的一篇)的“假於鬼神時日蔔筮以疑眾,殺”的一條經典!

我在那時候當然沒有夢想到說這話的小孩子在十五年後(一九二三)會很熱心地給《西遊記》作兩萬字的考證!我在那時候當然更沒有想到那個小孩子在二十年後還時時留心搜求可以考證《封神榜》的作者的材料!我在那時候也完全沒有想想《王製》那句話的曆史意義。那一段《王製》的全文是這樣的:

析言破律,亂名改作,執左道以亂政,殺。作淫聲異服奇技奇器以疑眾,殺。行僞而堅,言僞而辯,學非而博,順非而澤以疑眾,殺。假於鬼神時日蔔筮以疑眾,殺。此四誅者,不以聽。

我在五十年前,完全沒有懂得這一段話的“誅”正是中國專製政體之下禁止新思想、新學術、新信仰、新藝術的經典的根據。我在那時候抱著“破除迷信”的熱心,所以擁護那“四誅”之中的第四誅:“假於鬼神時日蔔筮以疑眾,殺。”我當時完全沒有夢到第四誅的“假於鬼神……以疑眾”和第一誅的“執左道以亂政”的兩條罪名都可以用來摧殘宗教信仰的自由。我當時也完全沒有注意到鄭玄注裏用瞭公輸般做“奇技異器”的例子;更沒有注意到孔穎達《正義》裏舉瞭“孔子為魯司寇七日而誅少正卯”的例子來解釋“行僞而堅,言僞而辯,學非而博,順非而澤以疑眾,殺”。故第二誅可以用來禁絕藝術創作的自由,也可以用來“殺”許多發明“奇技異器”的科學傢。故第三誅可以用來摧殘思想的自由、言論的自由、著作齣版的自由。

我在五十年前引用《王製》第四誅,要“殺”《西遊記》《封神榜》的作者。那時候我當然沒有想到十年之後我在北京大學教書時就有一些同樣“衛道”的正人君子也想引用《王製》的第三誅,要“殺”我和我的朋友們。當年我要“殺”人,後來人要“殺”我,動機是一樣的:都隻因為動瞭一點正義的火氣,就都失掉容忍的度量瞭。

我自己敘述五十年前主張“假於鬼神時日蔔筮以疑眾,殺”的故事,為的是要說明我年紀越大,越覺得“容忍”比“自由”還更重要。

我到今天還是一個無神論者,我不信有一個有意誌的神,我也不信靈魂不朽的說法。但我的無神論與共産黨的無神論有一點根本的不同。我能夠容忍一切信仰有神的宗教,也能夠容忍一切誠心信仰宗教的人。……

我自己總覺得,這個國傢、這個社會、這個世界,絕大多數人是信神的,居然能有這雅量,能容忍我的無神論,能容忍我這個不信神也不信靈魂不滅的人,能容忍我在國內和國外自由發錶我的無神論的思想,從沒有人因此用石頭擲我,把我關在監獄裏,或把我捆在柴堆上用火燒死。我在這個世界裏居然享受瞭四十多年的容忍與自由。我覺得這個國傢、這個社會、這個世界對我的容忍度量是可愛的,是可以感激的。

所以我自己總覺得我應該用容忍的態度來報答社會對我的容忍。所以我自己不信神,但我能誠心地諒解一切信神的人,也能誠心地容忍並且敬重—切信仰有神的宗教。

我要用容忍的態度來報答社會對我的容忍,因為我年紀越大,我越覺得容忍的重要意義。若社會沒有這點容忍的氣度,我絕不能享受四十多年大膽懷疑的自由,公開主張無神論的自由。

在宗教自由史上,在思想自由史上,在政冶自由史上,我們都可以看見容忍的態度是最難得、最稀有的態度。人類的習慣總是喜同而惡異的,總不喜歡和自己不同的信仰、思想、行為。這就是不容忍的根源。不容忍隻是不能容忍和我自己不同的新思想和新信仰。一個宗教團體總相信自己的宗教信仰是對的,是不會錯的,所以它總相信那些和自己不同的宗教信仰必定是錯的,必定是異端、邪教。一個政治團體總相信自己的政治主張是對的,是不會錯的,所以它總相信那些和自己不同的政治見解必定是錯的,必定是敵人。

一切對異端的迫害,一切對“異己”的摧殘,一切宗教自由的禁止,一切思想言論的被壓迫,都由於這一點深信自己是不會錯的心理。因為深信自己是不會錯的,所以不能容忍任何和自己不同的思想信仰瞭。

試看歐洲的宗教革新運動的曆史。馬丁?路德(MartinLuther)和約翰?高爾文(JohnCalvin)等人起來革新宗教,本來是因為他們不滿意於羅馬舊教的種種不容忍,種種不自由。但是新教在中歐北歐勝利之後,新教的領袖們又都漸漸走上瞭不容忍的路上去,也不容許彆人起來批評他們的新教條瞭。高爾文在日內瓦掌握瞭宗教大權,居然會把一個敢獨立思想、敢批評高爾文的教條的學者塞維圖斯(Servetus)定瞭“異端邪說”的罪名,把他用鐵鏈鎮在木樁上,堆起柴來,慢慢地活燒死。這是一五五三年十月二十三日的事。

這個殉道者塞維圖斯的慘史,最值得人們的追念和反省。宗教革新運動原來的目標是要爭取“基督教的人的自由”和“良心的自由”。何以高爾文和他的信徒們居然會把一位獨立思想的新教徒用慢慢的火燒死呢?何以高爾文的門徒(後來繼任高爾文為日內瓦的宗教獨裁者)柏時(deBeze)竟會宣言“良心的自由是魔鬼的教條”呢?

基本的原因還是那一點深信我自己是“不會錯的”的心理。像高爾文那樣虔誠的宗教改革傢,他自己深信他的良心確是代錶上帝的命令,他的口和他的筆確是代錶上帝的意誌,那末他的意見還會錯嗎?他還有錯誤的可能嗎?在塞維圖斯被燒死之後,高爾文曾受到不少人的批評。一五五四年,高爾文發錶一篇文字為他自己辯護,他毫不遲疑地說:“嚴厲懲治邪說者的權威是無可疑的,因為這就是上帝自己說話。……這工作是為上帝的光榮戰鬥。”

上帝自己說話,還會錯嗎?為上帝的光榮作戰,還會錯嗎?這一點“我不會錯”的心理,就是一切不容忍的根苗。深信我自己的信念沒有錯誤的可能(infallible),我的意見就是“正義”,反對我的人當然都是“邪說”瞭。我的意見代錶上帝的意旨,反對我的人的意見當然都是“魔鬼的教條”瞭。

這是宗教自由史給我們的教訓:容忍是一切自由的根本;沒有容忍“異己”的雅量,就不會承認“異己”的宗教信仰可以享受自由。但因為不容忍的態度是基於“我的信念不會錯”的心理習慣,所以容忍“異己”是最難得、最不容易養成的雅量。

在政治思想上,在社會問題的討論上,我們同樣的感覺到不容忍是常見的,而容忍總是很稀有的。我試舉一個死瞭的老朋友的故事做例子。四十多年前,我們在《新青年》雜誌上開始提倡白話文學的運動,我曾從美國寄信給陳獨秀,我說:

此事之是非,非一朝一夕所能定,亦非一二人所能定。甚願國中人士能平心靜氣與吾輩同力研究此問題。討論既熟,是非自明。各輩已張革命之旗,雖不容退縮,然亦絕不敢以吾輩所主張為必是而不容他人之匡正也。

獨秀在《新青年》上答我道:

鄙意容納異議,自由討論,固為學術發達之原則,獨於改良中國文學當以白話為正宗之說,其是非甚明,必不容反對者有討論之餘地;必以吾輩所主張者為絕對之是,而不容他人之匡正也。……

我當時看瞭就覺得這是很武斷的態度。現在在四十多年之後,我還忘不瞭獨秀這一句話,我還覺得這種“必以吾輩所主張者為絕對之是”的態度是很不容忍的態度,是最容易引起彆人的惡感,是最容易引起反對的。

我曾說過,我應該用容忍的態度來報答社會對我的容忍。我現在常常想,我們還得戒律自己:我們若想彆人容忍諒解我們的見解,我們必須先養成能夠容忍諒解彆人的見解的度量。至少我們應該戒約自己絕不可“以吾輩所主張者為絕對之是”。我們受過實驗主義的訓練的人,本來就不承認有“絕對之是”,更不可以“以吾輩所主張者為絕對之是”。

——1959年12月8日在世界新聞學校的演講,

載於同年12月9日颱北《“中央”日報》

……

前言/序言

用戶評價

“容忍是自由的根本”,這句話像是一把鑰匙,打開瞭我對自由更深層次的理解。一直以來,我總覺得自由就是無所顧忌地做自己想做的事,然而,讀到這句話,我猛然醒悟,真正的自由,或許恰恰在於給予他人同樣的空間,讓他們也能無所顧忌地做他們自己。這本書,我想,將會是一次對“容忍”這一品質的全麵而深入的剖析。它不僅僅是在呼籲我們要“忍耐”,更是在探討容忍作為一種主動的選擇,如何成為社會進步、個人成長的驅動力。我期待書中能夠引用大量的曆史事件和人物故事,來證明這一論點的正確性。比如,那些在思想和文化遭受壓迫的年代,正是因為少數人的堅持和對異見者的容忍,纔為後來的變革埋下瞭伏筆。我也希望,作者能夠探討現代社會中,各種形式的“不容忍”是如何滋生的,以及它們對我們自由生活的侵蝕。從社交媒體上的“取消文化”到政治光譜上的極端化,這些都讓我們深感不安。這本書,我堅信,會為我們提供一種思考的框架,讓我們能夠更好地理解和應對這些挑戰,並指引我們走嚮一個更加和諧、更加自由的未來。我渴望通過閱讀這本書,能夠提升自己的包容度,成為一個更加理解和尊重他人的人。

評分“容忍是自由的根本”——當我在書架上看到這個書名時,一股強烈的共鳴油然而生。它精準地捕捉瞭我對自由最深層次的理解,也道齣瞭我一直以來所追尋的答案。我猜想,這本書的作者,定是一位深諳人性、洞察社會運行規律的思想傢。他或她,定會深入淺齣地闡釋“容忍”這一看似平凡的概念,如何成為構建和維持自由社會不可或缺的基石。我滿心期待書中能夠提供豐富的曆史例證,來佐證這一觀點。從古希臘城邦的民主實踐,到近代歐洲的啓濛運動,再到當下多元文化的融閤,每一次社會進步的背後,都離不開包容和對異見的尊重。我也希望,作者能夠深入分析現代社會中,各種形式的“不容忍”是如何滋生的,比如網絡上的言語暴力、群體性的歧視,以及意識形態的極度對立,並探討這些現象對我們自由生活的侵蝕。這本書,在我看來,不隻是一本理論著作,更是一本行動指南。它會激勵我去思考,在麵對與自己觀點相左的人時,如何放下偏見,用理解和尊重去建立連接,從而為自己和社會創造一個更加自由、更加和諧的空間。

評分“容忍是自由的根本”,這句話如同春風拂過乾涸的心田,喚醒瞭我內心深處對理想社會的渴望。我一直認為,自由不僅僅是權利,更是一種責任。而容忍,正是承載這份責任最重要的方式。這本書,我推測,會是一次對“容忍”這一核心價值的深刻挖掘。它可能不僅僅是在描繪容忍的美好,而是會去剖析容忍的艱難,以及在充滿衝突和分歧的世界中,我們為何依然需要堅持容忍。我希望書中能有對不同文明、不同信仰之間如何實現和平共處的深入探討。曆史上有太多因為缺乏容忍而導緻的悲劇,也有無數因為彼此尊重而帶來的輝煌。作者或許會通過對比這些案例,來證明容忍的不可或缺性。我也期待,書中能夠針對當前社會中普遍存在的“非黑即白”的思維模式,以及“迴聲室效應”等問題,提供一些打破僵局的思路。這本書,對我而言,將不僅僅是知識的獲取,更是一種精神的洗禮。它會引導我更加審慎地對待自己的觀點,更加包容地接納他人的不同,從而成為一個真正享有和捍衛自由的人。

評分“容忍是自由的根本”——僅僅是這個書名,就足以讓我心生嚮往。它直擊要害,用最簡潔的語言道齣瞭一個深刻的道理。我一直認為,自由並非是放任自流,而是一種需要智慧和剋製的平衡。如果每個人都隻追求自己的自由,而忽略瞭對他人自由的尊重,那麼最終隻會走嚮混亂和壓迫。這本書,我預感,會是一本具有裏程碑意義的著作。它可能不僅僅是對“容忍”概念的簡單闡述,更會是對其在現代社會中重要性的深刻挖掘。我期待書中能有對不同文化、不同價值觀之間如何實現有效溝通和相互尊重的探討。在日益全球化的今天,我們不可避免地會接觸到各種不同的思想和觀念。如何在這種多元的環境下,保持開放的心態,不因差異而産生隔閡,而是以容忍為橋梁,尋求理解和共識,這無疑是當前社會麵臨的重大課題。我希望,作者能夠通過理論分析和現實案例,為我們提供切實可行的解決方案,讓我們能夠更好地實踐“容忍”,從而捍衛和拓展我們真正的自由。這本書,我堅信,會是啓發思考、指引行動的寶貴讀物。

評分“容忍是自由的根本”,這個書名,宛如一幅濃墨重彩的畫捲,在我眼前徐徐展開。它暗示著,自由並非空中樓閣,而是根植於一種深刻的品格之中。我一直以來都對“自由”有著自己的一番理解,但總感覺缺少瞭一個最關鍵的連接點。這本書,我深信,便是那個連接點。我猜測,作者會從多個維度來闡釋“容忍”與“自由”之間的緊密聯係。它可能從哲學層麵,探討不同思想體係如何共存而不相互吞噬;它可能從社會層麵,分析一個包容的環境如何能夠激發創新和活力;它甚至可能從個人層麵,闡述一個人如何通過學會容忍,而獲得內心的平和與真正的獨立。我特彆期待書中是否會觸及“同理心”的力量,以及它如何成為容忍的催化劑。在信息碎片化、觀點極化的今天,我們常常忘記瞭設身處地為他人著想,從而陷入瞭無休止的爭論和對立。這本書,我想,會是一次對我們集體意識的喚醒。它會引導我們重新審視那些讓我們感到不適的觀點,並嘗試去理解其背後的邏輯和情感。我希望,通過閱讀這本書,能夠讓我更好地認識自己,認識他人,並在這個充滿差異的世界裏,找到與他人和諧共處、共同追求自由的道路。

評分“容忍是自由的根本”,這幾個字,精準而有力地擊中瞭我的思考點。我一直覺得,自由不僅僅是“我可以做什麼”,更是“我允許彆人做什麼”。而“容忍”,恰恰是連接這兩者的橋梁。這本書,我想,將是一次對“容忍”這一概念的深度探索。它可能不會止步於對容忍的道德贊美,而是會深入挖掘其在社會運行機製中的實際作用。我期待書中能有對曆史進程中,容忍的缺失如何導緻社會動蕩,以及容忍的凸顯如何促進社會進步的生動案例。從宗教改革時期的思想解放,到近現代人權運動的興起,容忍始終扮演著不可或缺的角色。我也希望,作者能夠探討在當下這個信息爆炸、觀點多元的時代,我們如何纔能在紛繁復雜的意見中,保持理性,不被情緒所裹挾,而是以一種開放和包容的心態去麵對。這本書,在我看來,將是一本值得反復品讀的書。它會不斷提醒我,真正的自由,並非是單方麵的索取,而是建立在相互尊重和理解的基礎之上。我期待,它能為我提供一種看待世界的新視角,並指導我如何在日常生活中,更好地踐行“容忍”,從而為構建一個更美好的自由社會貢獻一份力量。

評分“容忍是自由的根本”——這個書名,宛如一道投嚮我內心深處平靜湖麵的石子,激起瞭層層漣漪。我一直以來都在思考,自由到底意味著什麼?它僅僅是擺脫束縛的枷鎖,還是需要一種更深層次的覺醒?當我看到這句話時,我感覺到一種前所未有的契閤。我猜測,這本書的作者,定是一位對人性、對社會有著深刻洞察的思想者。他或她,大概不會僅僅停留在對“容忍”這個詞匯本身的褒揚,而是會深入挖掘其背後的哲學根基,以及它在現實世界中的具體體現。我希望書中能有對曆史上的偉大思想傢們關於容忍和自由的論述的梳理,比如洛剋、伏爾泰,以及那些為爭取少數群體權利而奮鬥的人們。我也期待,作者能通過分析當代社會中的種種衝突,來生動地展示缺乏容忍所帶來的毀滅性後果。從政治極化到網絡暴力,從文化隔閡到宗教衝突,這些都是我們觸手可及的例子。這本書,我預感,會是一次關於“如何構建一個更包容、更自由的社會”的深刻叩問。它或許會挑戰我們固有的思維模式,讓我們重新審視那些我們習以為常的觀念。我期待,它能給我帶來一種勇氣,一種在麵對差異時,不被恐懼和偏見所裹挾,而是選擇理解和尊重的勇氣。這對我來說,將是寶貴的財富。

評分當我在書店裏瞥見“容忍是自由的根本”這個書名時,一股莫名的衝動攫住瞭我。它不像那些標題黨式的書籍那樣喧囂,反而透著一種沉靜的力量,一種對事物本質的洞察。我腦海裏立刻浮現齣許多關於自由的片段,無論是曆史課本上關於啓濛運動的介紹,還是日常生活中關於社會爭議的討論。似乎,我們總是容易將自由等同於“我想要什麼就能得到什麼”,卻忽略瞭自由的另一麵,那就是“允許彆人擁有他們想要的,即便那不是我所期望的”。這本書,我堅信,會是一次對“容忍”這一概念的深刻解構。它可能不僅僅停留在哲學層麵的探討,更會深入到社會運作的肌理之中。想象一下,在信息爆炸的時代,我們每天都被海量的信息和觀點所裹挾,其中不乏尖銳的、甚至令人不適的。在這種情況下,我們是否還能保持一顆開放的心,去傾聽、去理解,而不是立刻竪起防禦的壁壘?我猜想,作者會用嚴謹的邏輯和翔實的例證,來一步步揭示容忍如何纔能防止社會陷入兩極分化,如何纔能讓多元文化得以共存,又如何纔能鼓勵創新和進步。這本書,或許會像一麵鏡子,照齣我們在麵對異見時的種種不適,並引導我們找到那條通往真正自由的道路。我迫不及待地想知道,作者是如何將“容忍”這樣一種看似被動的品質,升華為構建自由社會最積極、最主動的力量的。

評分“容忍是自由的根本”,這句話如同一聲洪鍾,在我沉睡的意識中敲響。我一直對“自由”有著模糊的嚮往,但總感覺它缺少瞭一個堅實的支撐點。這本書的書名,仿佛為我點亮瞭一盞明燈,讓我看到瞭自由背後那股強大的、支撐起一切的力量——容忍。我迫不及待地想知道,作者是如何將“容忍”這樣一個看似柔軟的品質,升華為構建自由社會的堅固基石的。我猜測,書中會通過層層遞進的論述,來揭示容忍的必要性。它可能從個體層麵齣發,探討缺乏容忍如何導緻個人思想的僵化和視野的狹隘,進而阻礙個人自由的發展。然後,它會上升到社會層麵,分析缺乏容忍如何加劇社會矛盾,破壞社會和諧,最終侵蝕整體的自由空間。我尤其期待書中是否會深入探討“沉默的螺鏇”效應,以及我們在麵對群體性排斥和壓迫時,如何纔能發齣自己的聲音,並給予那些同樣堅持不同觀點的人以支持。這本書,在我看來,不隻是一本關於理論的書,更是一本關於如何行動的書。它會鼓勵我們勇敢地站齣來,用容忍去對抗不公,用理解去化解偏見,從而為構建一個更加自由、更加美好的世界貢獻自己的力量。

評分這本書的書名給我留下瞭深刻的印象,"容忍是自由的根本"。它似乎觸及瞭我內心深處對自由和包容的理解,讓我迫不及待地想要深入其中一探究竟。我一直認為,真正的自由不僅僅是沒有束縛,更是一種允許不同聲音、不同思想存在的空間。如果連最基本的容忍都缺失,那麼所謂的自由便成瞭空洞的口號,脆弱不堪。我想,這本書的作者或許會通過一係列的論證、曆史迴溯,或是生動的案例,來闡釋“容忍”這一抽象概念如何成為構建和維護自由社會的基石。它可能探討的是,在我們麵對與自己觀點相悖的意見時,那種本能的排斥和抵觸,是如何悄悄地侵蝕我們追求自由的根基。或許,作者還會進一步挖掘,在政治、宗教、文化等各個領域,容忍的缺失是如何導緻衝突、壓迫,甚至走嚮極端。我尤其期待書中是否會觸及“少數派的權利”以及“言論自由的邊界”等敏感話題。一個開放的社會,需要有足夠的胸懷去接納那些挑戰傳統、甚至是不被理解的聲音。而容忍,正是這種胸懷最核心的體現。這本書,我猜測,會是一場關於理性、關於同理心、關於如何與“他者”和諧共處的深度思考之旅。我希望它能給我帶來一些啓發,讓我更能理解和實踐真正的自由。

評分不錯,東西非常好!!

評分好

評分啊 就那樣

評分好

評分啊 就那樣

評分非常棒

評分贊

評分非常棒

評分不錯,東西非常好!!

相關圖書

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有

![重慶古鎮風情 [Elegance Of Chongqing Townships] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.tinynews.org/11808435/56fb6352N0693acb9.jpg)