具体描述

编辑推荐

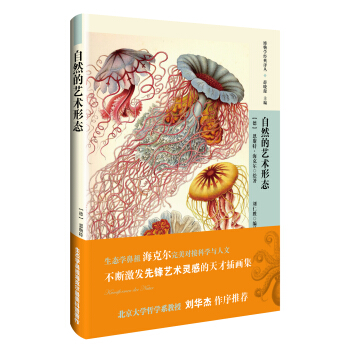

《自然的艺术形态》是科学家、插图艺术家、生态学鼻祖海克尔的天才插画集,深远影响了20世纪的艺术走向。这本书的作者是海克尔,毛主席说自己世界观的形成主要归功于四个德国人:黑格尔、马克思、恩格斯、海克尔。毛主席和刘少奇见最后一面时,他推荐刘少奇好好学习海克尔的著作。海克尔原来是学医学的,一生致力于传播达尔文的进化论。他写了很多科普文字,但到了20世纪他在科学界的名声远不如他在艺术界的名声。《自然的艺术形态》是从他众多的精美插画中选择最为著名的100余幅,展示出大自然惊人的对称和令人窒息的炫美。汤姆·拜恩在《自然的历史》中介绍说:“在《自然的艺术形态》中,最令人惊艳的元素是其所绘生命奇妙的排列方式——尤其是微观生物……单单从美学的角度看,那厚重的黑色背景、精雕细琢的细节和令人愉悦的粉彩色调都令海克尔的科学插图直至今日也如初次出版时一样迷人。”内容简介

德国伟大的博物学家、艺术家和哲学家恩斯特·海克尔(Ernst Haeckel,1834—1919),认为生物学在许多方面与艺术类似。他所绘制的自然科学类插画为后世艺术家、建筑师和设计师提供了丰富的灵感来源。新艺术运动就是受其启发而形成的。他这方面伟大的代表作是《自然的艺术形态》,这本书是从他众多的精美插画中选择最为著名的100余幅,展示出大自然惊人的对称和令人窒息的炫美。作者简介

恩斯特·海克尔(Ernst Haeckel,1834—1919),德国伟大的博物学家、艺术家和哲学家。生于波茨坦。柏林大学医学博士。1859~1860年到意大利作考察旅行,着重研究原生动物放射虫。1861年到耶拿大学任教,讲授动物学与比较解剖学。传播达尔文的进化论是海克尔一生学术活动中的重要内容。他先后出版了《形态学大纲》《创造的历史》《人类的进化》《宇宙之谜》等著作,通俗地介绍了达尔文的进化论。他还根据形态学、胚胎学和古生物学的证据,提出了人类起源于动物的看法。年老后,他由对科学事实的探讨转至哲学,建立了机械唯物主义的“一元论”体系。海克尔是最早将心理学看作是生理学的一个分支的人之一,也是优生学的先驱。在动物学方面,海克尔主要研究放射虫、海绵体等低等海洋动物的系统分类。他早年到世界许多地方进行过科学考察,发现了144个放射虫的新种,对近4000种海洋动物作了描述或归类。在1862年出版的《放射虫目》中,他按照亲缘关系,建立自然分类系统,并努力寻找原始型。刘仁胜,中央编译局马克思主义研究部国外理论研究处处长,副研究员,博士,毕业于中国人民大学。主要研究领域:生态马克思主义,马克思主义生态学,中国生态文明建设,欧美生态、政治和经济三者之间的关系等。目录

恩斯特·海克尔——科学人生与艺术人生/ 1海克尔生平 / 21

自然的艺术形态/ 27

精彩书摘

艺术是科学的最高形式,《自然界的艺术形态》是恩斯特·海克尔站在19 世纪博物学和生物学的最高峰对自然界所做出的最美阐释。《自然界的艺术形态》是海克尔晚年最重要的科学和艺术作品,透过自然科学巨匠的慧眼,人类才能够认识栩栩如生的自然万物,其奇美,其壮观,若非建立在自然科学之上,断不会给人类带来如此之震撼,以至于百年之后,万国世人仍对其爱不释手。诚然,以当今科学和艺术之发达,人们不难发现《自然界的艺术形态》中美轮美奂的各色动植物与其自然状态或许稍存差异;但是,如果能够了解一下海克尔波澜壮阔的科学人生,就不难发现海克尔对于自然万物理应遵循进化美学所独有的执着和忠诚——如果自然生物不符合对称和秩序,那么,该种生物则仍然没有完成最终的进化状态。 (一)科学人生恩斯特·海克尔全称为恩斯特·亨利希·菲利普·奥古斯特·海克尔(Ernst Heinrich Philipp August Haeckel),1834年2月16日出生于普鲁士王国(今日之德国)的波茨坦,1919年8月9日卒于德国耶拿。海克尔是“生态学”术语创造者,“生态学”创始人;德国博物学家、生物学家、哲学家、艺术家,同时也是医生、教授;世界著名的进化论者和进化论传播者。马克思、恩格斯和列宁多次引用海克尔的研究成果;鲁迅先生在1907 年发表的《人之历史》中誉之为“十九世纪末之言进化者,固已大就于斯人矣” ;马君武先生在1920 年翻译《赫克尔一元哲学》时形容该书“且过于达尔文之物种原始” ;毛泽东先生则在1975 年会见西德总理赫尔穆特·亨利希·施密特(Helmut Heinrich Waldemar Schmidt)时,将海克尔列为影响自己世界观形成的四位德国人物之一 。海克尔的父亲卡尔·海克尔是普鲁士政府的法学家和公务员。

在海克尔出生的第二年,作为管理教堂和学校事务的高级参议官,卡尔·海克尔从波茨坦被调到梅泽堡,因此,海克尔在梅泽堡度过了自己的童年和中学时代。在家庭教师卡尔·古德(Karl Gude)和中学老师爱德华·甘特奈(Eduard Gandtner)的影响下,海克尔从小就显示出对自然和植物的热爱,在12 岁的时候就成为当地优秀的植物鉴定家;在中学期间,他收集的植物标本就已经达到12000 多种。正是在中学期间,他仔细阅读了达尔文的《一个自然科学家在贝格尔舰上的环球旅行记》,因此,当1852年高中毕业之时,海克尔即有志于研究植物学。但是,海克尔的研究因为风湿关节病而暂时搁浅;同时,其父亲认为植物学无法谋生,因而建议海克尔到梅泽堡学习医学。在此期间,海克尔有幸从师于世界著名比较解剖学家、组织学家和胚胎学家克里克(Kolliker)和世界著名病理解剖学家、细胞病理学创始人微耳和(Virchow)以及世界著名动物学家、发现诸多器官组织的莱迪希(Leydig),还有世界著名生理学家约翰·穆勒(Johanne Muller)。青少年时期的海克尔对植物学的痴迷以及后来动物学知识的系统学习,对于他科学地理解植物、动物和人类之间的关系奠定了坚实的理论和实践基础,正是在这些启蒙知识的基础之上,海克尔才能够提出“研究生物体与其环境之间科学”的“生态学”概念。虽然海克尔在1857 年因《论甲壳动物的组织》而获得医学博士学位,并通过国家医学考试而成为开业医师、外科医师和产科医师;但是,为了钟爱的生物学,他还是在1858 年放弃了从医,从而专注于研究穆勒所研究过的放射虫,并发现了4000 多种新品种,最终于1862 年出版了著名的《放射虫》专著。在此期间,达尔文在1859 年发表了影响人类社会的《物种起源》,海克尔在《放射虫》中高度评价了达尔文的进化理论,称之为“将有机界统一到一种科学的自然法则,取代了神秘的创世说,打破了创世说关于物种之间的界限”。从此,海克尔继赫胥黎之后,不仅将进化论用于解释植物和动物起源,而且更进一步运用进化论解释人类起源,并将所有物种与更加广泛的自然环境联系在一起,从而更加坚定地站在科学的角度反对宗教世界观,反对当时欧洲的宗教政治制度,初步建立起一种唯物主义一元论世界观。

……

前言/序言

为复兴博物学做有特色的努力刘华杰(北京大学哲学系教授)

博物学(natural history)是一种古老的探索、理解、欣赏世界的进路(approach)。它包括对事物的记录、描述、绘画、分类、数据收集和整理以及由此形成的适合本地人生存的整套实用技艺。博物学在发展过程中也演化出一些高雅形式,历史上相当多的博物学著作以十分精美的形式呈现。

博物学是人类物质文化与精神文化的重要组成部分。世界各地都有自己的博物学,西方有西方的博物学,中国古代也有值得骄傲的非常特别的博物学。比较一下李汝珍的《镜花缘》与斯威夫特的《格列佛游记》也能间接大致猜到中西博物学的差异,虽然两者本身都只是文学作品。近代以来,人们很关心西方人的观念,因为他们的一系列观念(有好有坏)深深地影响、改变了世界。于是,就科学哲学与科学史这样的学科而言,对西方的科学、哲学等颇重视。其实,不限于这样狭窄的领域,从更大的范围看,甚至从文明的层次看,也大约如此。但西方的观念并非只有科学、哲学(也未必是最好的),经过一段时间的清理和反省,如今我们看到了西方的博物学,虽然它仍然是西方的,但含义、特征并不同于以前在科学、哲学的名义下所见到的东西。我们戴着“眼镜”看世界,不是这副就是那副,不可能不戴。

现在我们有意戴上博物学这副眼镜,以博物的视角看各种现象。

西方博物学最突出的特征在于西方的history 而非西方的philosophy。有些人不理解,在21 世纪的今天,科学哲学工作者为何那么关注“有点那个”的博物学?坦率点说,恰好因为博物学“肤浅”而不是“深刻”!显然,这不是说凡是natural history 都肤浅,凡是natural philosophy 都深刻,只是招牌给人表面的印象是这样的。不过,博物学的行事方式、知识特点也部分决定其成果的性质,naturalhistory 得出的结果注定与natural philosophy 得出的性质不同。前者以林奈、布丰、达尔文的工作为代表,后者以伽利略、牛顿、爱因斯坦的工作为代表。在外行看来,前者容易与琐碎、杂多经验、复杂性挂钩,后者容易与统一、理论定律、和谐性挂钩。其实,许多特征是共有的。比如,数理科学家眼中并非只有简单的物理定律和生命遗传密码,现实中照样要面对各种杂乱无章;植物分类学家眼中并非只有千奇百怪的花草树木,他们也同样洞悉了大自然的惊人秩序。我相信,所有真正的学者,不管是哪一类,在其探究过程中都能感受到大自然无与伦比的精致与和谐,而这是一种无法言传的美学体验。

形而上学的简明二分有一定道理:侧重经验事实、观察描述与实验的history 为一方,注重第一原理、假说推演、概念思辨的philosophy 为另一方。但是,这种清晰的二分法本身也有缺陷,割裂了history 与philosophy 的互相渗透,它本身是一种人为的抽象、化简。亚里士多德是全才,既研究物理学、形而上学又研究动物志;他的大弟子特奥弗拉斯特深入研究植物,还被誉为西方植物学之父。化简,有收获,也是有代价的。二分法的两大类学问、探究事物的方式不应当完全对立起来,而是彼此适当竞争,在一定的时候取长补短。

不过,就长期以来人们过分在乎philosophy 进路并产生了多方面影响而言,现在强调另一面,即history 的一面,也是一种合理的诉求。哲学史家安斯提(Peter R. Anstey)认为近代早期有两种类型的博物学,一种是传统式的,一种是培根式的。第一种人们容易理解,从古代到中世纪,到近代再到现在,一直有脉络,形象还在,但第二种经常被遗忘。安斯提说近代实验哲学的“第一版”就是培根的博物学方法(Baconian method of natural history),也可以说培根开创了获取知识的博物学新进路(novel approach to natural history)。培根理解的博物学,真正“博”了起来,包罗万象,这与他的实验哲学、归纳法、宏伟的知识复兴蓝图有关。在古代和培根的年代,history 的意思与现在不同,正如那时的philosophy 与现在的理解不同一样。现在人们能够理解牛顿的主要著作为何带有philosophy 字样,并且清楚那时philosophy 与科学不分;其实,那时history 与科学也不分。复数形式的histories 显然更不是指时间,而是指对事物的各种探究及收集到的各种事实。本来这也是history 的古义,到了培根那里,研究的对象进一步扩展到血液循环、气泵等更新的东西。正是培根的这种博物学方法塑造了早期英格兰皇家学会的研究旨趣。波义耳也写过The History of the Air 这样的作品,其中的history 与现在讲的“历史”不是一回事;如今霍金出版畅销书A Brief History ofTime,难道其中的history 只作“历史”解释?当然,我无意于计较词语的翻译,只要明白其中的含义,中文翻译成什么都无所谓,不过是一个代号。我们今日看重并想复兴博物学,并非只着眼于它与数理科学的对立,而是注意到其自身具有的特点,对其寄托了厚望。博物是自然科学的四大传统(博物、数理、控制实验与数值模拟)之一,并且是其中最古老的一个。如今的博物也未必一定要排斥数理、控制实验和数值模拟。如此这般论证博物的重要性固然可以,但还不够,还没有脱离科学主义的影子。说到底博物学不是科学范畴所能涵盖的,博物学不是自然科学的真子集。博物学中有相当多成分不属于科学,任凭怎么牵强附会、生拉硬扯也无法都还原为科学。在一些人看来,这是博物学的缺点,对此我们并不完全否认,但我们由此恰好看到了博物学的优点。成为科学,又怎么样?科学拯救不了这个世界,反而加大了世界毁灭的可能性。

博物学的最大优点在于其“自然性”。何谓自然性?指尊重自然,在自然状态下自然而然地研究事物。这里“自然状态”是相对于实验室环境而言的。“自然状态”下探究事物不同于当下主流自然科学的实验研究,它为普通公众参与博物探究敞开了大门,它同时也要求多重尺度地看世界,不能简单地把研究对象从背景中孤立出来。“自然而然地研究”涉及研究的态度和伦理,探究事物不能过分依照人类中心论、统治阶级、男性的视角,不能过分干预大自然的演化进程。历史上的博物学是多样的,并不都满足现在我们的要求,有些也干过坏事。历史上有帝国型博物学和阿卡迪亚型博物学,还有其他一些分类。

不是所有的博物学都是我们欣赏的、要复兴的,但是的确有某些博物学是我们欣赏的(或者说想建构的),希望它延续或者复兴,对此我们深信不疑。那么,究竟哪些东西值得复兴?其实现在研究得还很初步,无法给出简明的概括。一开始,不妨思想解放一点,多了解一些西方博物学。大家一起瞧瞧它们有什么特点,哪些是好的哪些是坏的,哪些对于我们有启发。中国出版界长期以来不成体系不自觉地引进了一批博物学著作,现在看还可以做得更主动一点、更好一些。

许多西方博物学家在我们看来有着天真的“傻劲儿”,一生专注于自己所喜欢的花草鸟兽,不惜为此耗尽精力和钱财。我们并不想鼓动所有人都这般生活,但想提醒部分年轻人可以做自己喜欢的事情,可以选择不同的人生道路和生活方式。西方博物学无疑展现了多样性,可以丰富我们的认知、审美和生活。

博物画与博物学一同发展、繁荣,想想勒杜泰、梅里安、奥杜邦的绘画作品与博物学描述如何深度结合、难解难分就会同意,描绘大自然的画作与描写大自然的文字服务于同样的目的。用现在的“建构论”而非老套的“实在论”哲学来理解,它们在认真地描写对象的同时也在认真地建构对象。世人正是透过文字与画作这样的媒介来间接了解外部世界的。西方人眼中的自然是什么,中国人眼中的自然是什么?博物写作与博物绘画在此都起重要作用。当我们能够欣赏西方博物画时,反过来也有助于重新认识我们自己的美术史和文化史。中国古代绘画种类繁多,与博物学最接近的大概是花鸟画与本草插图,但在掌握着话语权的文人看来,个别者除外,它们大多被归类于“匠人画”或“院画”,境界不如“文人画”。于是,赵佶的《芙蓉锦鸡图》、谢楚芳的《乾坤生意图》和蒋廷锡的《塞外花卉六十六种》这类作品,在艺术评论家看来,可能并不很高明。民间器物上的大量博物画可能更无法入艺术史家的法眼。不过,价值观一变,这些都是可以改变的。以博物学的眼光重新看世界,不但能发现身边的鸟虫和我们生存于其中的大自然,还可能看到不一样的历史与文化。多译介一些博物学著作,也有利于恢复博物学教育。2013年我为一个植物摄影展写了一段话,抄录此:“博物学是一门早已逃脱了当下课程表的古老学问,因为按流行的标准它没有用。但是,以博物的眼光观察、理解世界,人生会更丰富、更轻松。博物学家在各处都看到了如我们一样的生命:人与草木同属于一个共同体,人不比其中任何一种植物更卑贱或更高贵;我们可以像怜爱美人一般,欣赏它们、珍惜它们。”西方博物学不止一种类型,每一类中经典著作都不少。特奥弗拉斯特、老普林尼、格斯纳、林奈、布丰、拉马克、海克尔等人的最重要著作无一有中译本。翻译引进的道路一定非常漫长,做得太快也容易出问题。出版经典博物学著作也不是一家两家出版社能够包揽的,但各尽所能发挥特长,每家做出点特色,是可以期待的。薛晓源先生近些年十分看好博物学,广泛收集西方博物学经典,交谈中我们有许多共同的认识。晓源同时通晓哲学、艺术和出版,

我相信晓源主编的博物学经典译丛有着鲜明的特色,在新时期必将实质性地推动中国的文化建设。

2015年6月21日于北京大学

用户评价

最近翻阅的这本关于古老园林艺术的专著,视角非常独特。它跳脱了传统的美学分析,而是着重探讨了人与自然空间互动的历史脉络。作者似乎在试图挖掘,那些精心设计的假山、曲径、水榭,是如何映射了不同时代人们对“理想世界”的构想。书中穿插了大量的历史文献和哲学思辨,读起来需要一定的专注力,但一旦进入作者的逻辑体系,便会发现其中蕴含的深意。它不是一本轻松的读物,更像是一次对时间和空间凝固的深度考察。我特别欣赏其中关于“留白”与“造境”的论述,让我对传统园林中的空旷之处有了全新的理解。

评分不得不提我最近重读的一本关于欧洲古典建筑结构力的入门书籍。这本书的厉害之处在于,它成功地将工程学原理,用一种非常直观的方式呈现给了非专业人士。它不是教你如何设计拱券,而是告诉你为什么圆拱比平梁更稳固,以及哥特式飞扶壁是如何实现“以轻取重”的视觉效果的。书中大量的剖面图和力线示意图,清晰地揭示了那些宏伟教堂和宏伟宫殿背后的物理逻辑。读完后,当你再次站在一座历史建筑前,你看到的不再只是华丽的装饰,而是那些隐藏在石头内部的、与地心引力抗争的巧妙平衡艺术。这种对“内在结构”的洞察力,极大地提升了对古典艺术的欣赏维度。

评分这本新近读到的自然观察笔记,真是让人沉浸其中,仿佛置身于一片生机勃勃的野外。作者以一种近乎虔诚的笔触,描摹了那些我们日常生活中常常忽略的微小生命。他不像是一个纯粹的科学家,更像是一位满怀好奇心的孩子,对每一片叶子的纹理、每一只昆虫的习性都保持着极大的热情。特别是对植物的生长过程的记录,细致入微,充满了对生命力的赞叹。读起来,你会发现自己也开始留意窗外的阳光如何切割树影,风吹过草地时那细微的沙沙声。书中的语言富有诗意,但又扎根于细致的观察,没有故作高深的理论,全是真真切切的感受。

评分这本关于海洋生物群落变迁的科普读物,写得实在太棒了。它完全颠覆了我对深海的想象,不再是死寂的黑暗,而是一个充满奇特生命和复杂生态平衡的宇宙。作者以生动的笔触描述了热液喷口附近的“黑烟囱”生态系统,以及光合作用界限之外生命的生存策略。最引人入胜的是,书中不回避科学研究中的不确定性,坦诚地讨论了当前海洋酸化对珊瑚礁的毁灭性影响,让人在惊叹于自然之伟大的同时,也深感人类责任的沉重。语言平实有力,即便没有深厚的生物学背景,也能轻松跟上作者的思路,进行深层次的思考。

评分我最近在看一本关于世界各地民间工艺品的图册,简直是视觉的盛宴。这本书没有按地域简单罗列,而是按照材料和工艺特性进行了划分,比如“木的雕刻”、“纤维的编织”、“矿物的冶炼”。每一种工艺品的背后,都讲述了一个族群的生活哲学和生存智慧。那些手工制作的痕迹,那种不完美的、独一无二的质感,是机器生产永远无法替代的。读这本书的时候,我常常会停下来,想象着匠人手持工具,在昏黄的灯光下,是如何耗费心血完成这些物件的。它让人重新审视“实用”与“美观”之间的界限,明白真正的艺术往往是生活最直接的表达。

评分喜欢海底生物喜欢这本书

评分书中的塞缪尔·皮普斯、托马斯·杰斐逊、约翰·索恩爵士、托马斯·比伊克,以及丹尼斯和埃德娜·希利,个个都是贪婪的读书人。通过对他们所藏图书的分析,玛格丽特·威尔斯调查了图书贩售的方式,关于书商和出版商的营销手段,她也提供了引人入胜的洞见。对喜欢图书和阅读的人,尤其是嗜书者来说,这本书,连同书中丰富的插图,一定会带来可观的知识、乐趣和启发。

评分返 现:-¥100.00

评分东西还可以吧,质量还行,就是最近买了太多,还没来得及读呢 PLUS给力啊

评分非常好的书~~~非常好的书~~~非常好的书~~~非常好的书~~~非常好的书~~~

评分包装还行,还没有拆开。

评分非常喜欢的书,这次趁活动入手。

评分很有参考价值,图片占了大部分,神秘的造型,线条,细节,都可以触发很多想象和灵感,值得收藏

评分书很好,买了全套三本,每一本都很合我胃口,画的很精美!还附赠单独的海报1-2张……京东图书活动进入尾声了,图书狗抓不到,抓到兑换链接也已无,可惜就下了6单图书。书参加300-100活动,使用兑换的199-100券,结合图书钱包扫一扫99-10,折合下来书14.79,好价!希望618结束后不会黑号T_T

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有