具体描述

内容简介

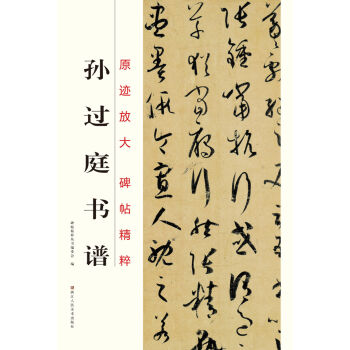

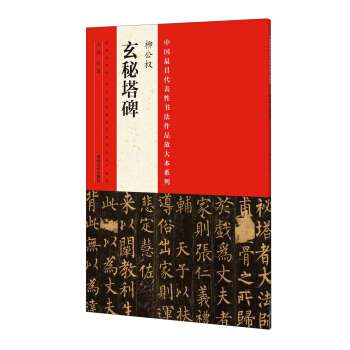

本书为根据国家教育部中小学书法教育指导纲要编写的临摹欣赏范本而编写的放大本系列之一。主要收录中国具有代表性书法作品,分为楷书隶书、行书、篆书、草书等书体,在原帖的基础上,对每一个范字都进行同比例的放大,并保持原帖的原貌和清晰度,更方便于书法爱好者临摹之需,是中小学生学习书法的入门教程之一,具有方便快捷,价廉物美的特点。内页插图

前言/序言

用户评价

这本集结了明清两代行草大家的精选作品,对我个人的风格探索起到了至关重要的作用。相较于唐楷的严谨规范,我更偏爱明清时期那种自由挥洒、情感外露的书风,而这本书正是抓住了这种“意在笔先”的特点。它收录的行草作品,其“速度感”和“运动轨迹”被完美地捕捉了下来。我最喜欢的是其中对“飞白”的处理,那些近乎“失控”的笔触,在放大后展现出的并非是技巧的失误,而是对笔锋控制的极致运用——如何让笔尖在纸面上“打滑”而又不失于轻佻。这本书的选本品味极高,每一件作品都充满了强烈的个人色彩。它激励我不要过分拘泥于前人的“法度”,而要勇敢地将自己的性情融入笔端。对于那些渴望在传统中找到自己独特声音的书法家而言,这本书提供的范例和启示是极其宝贵的,它教会了我如何“放开手脚”,却又不失章法。

评分我前段时间迷上了碑学,但总觉得看不透那些方峻的笔画里蕴含的遒劲力量,直到我接触了这本关于《九成宫醴泉铭》的放大研究本。与其说是“放大”,不如说是“解构”。它把欧阳询那种“森然挺拔”的气势,通过超乎寻常的细节展示了出来。以前看普通尺寸的影印件,总觉得那些竖笔和横折的处理非常“硬”,但现在我能清楚地看到笔锋在转折时是如何蓄力的,那种“折而复出”的力度感,简直像是直接面对着原碑在揣摩。书中的导读部分也很有启发性,它不像传统教材那样说教,而是用一种近乎“考古”的口吻,分析了特定笔画在不同位置的功能性。这让我不再是机械地模仿形状,而是开始思考结构背后的逻辑。这本书的装订方式也充分考虑了练习需求,可以完全平铺,方便我在旁边同步临摹,极大地提高了学习效率,感觉自己的楷书一下子找到了一个更扎实的根基。

评分作为一名略有基础的书法学习者,我总是在追求“意境”和“法度”之间摇摆不定。这本集中展示了唐代行书巅峰之作的影印本,恰好为我搭建了一座桥梁。它收录的作品跨度很大,从初唐到盛唐的几位大家都有涉猎,最吸引我的是它对“连绵”的处理。那些牵丝和呼应,在放大后显得如此自然流畅,一点也不牵强造作。我发现,真正的行书高手,其运笔轨迹并不是预先设定好的几何图形,而是一种基于内在情感和节奏的自然流淌。特别是对“牵丝”的解析,它展示了如何用“轻”的笔触完成“重”的连接,这种对比的掌握,对我来说是醍醐灌顶。这本书的排版非常讲究,留白恰到好处,使得作品本身成为视觉的绝对焦点,不会被多余的文字干扰。它让我的练习不再是局限于“写”字,而是开始学习如何“写”气。

评分我对篆书的研究一直是比较薄弱的一环,总觉得秦篆的古朴和汉篆的典雅难以兼顾,直到我翻阅了这本专门聚焦于秦系小篆的选本。这本书的独特之处在于,它不追求大而全,而是精选了不同时期、不同载体的秦篆代表作进行极端放大。我尤其欣赏它对“线条的粗细变化”的细致呈现。在小篆中,线条的粗细变化往往是微妙且克制的,这本书几乎是将笔画的内部结构都暴露了出来,让我看到了古人如何通过极其细微的提按来塑造线条的立体感和生命力。这对于我过去那种“一味求匀”的篆书练习是一种颠覆。此外,书中对一些异体字的处理也很有见地,解释了在不同简牍或器物上的差异,这使得我对篆书的理解不再是僵化的单一形态,而是拥有了更广阔的文化视野。这本书更像是一部篆书线条的“显微镜图谱”。

评分这本装帧精美的字帖,光是捧在手里就能感受到一种沉甸甸的历史厚重感。我平时练字总是求快,总想速成,但拿到这本《兰亭集序》的放大本后,我才真正体会到什么叫“慢工出细活”。每一笔的起承转合,那些看似不经意的提按顿挫,在放大的尺度下,都像一幅幅精密的地图展现在眼前。尤其是一些转折处,墨色的浓淡变化和笔锋的入纸深度,清晰可见,这对于理解古人书写的“气韵”至关A重要。我过去临摹,总觉得少了点神韵,现在对着这些细节揣摩,才明白是自己对笔意的理解太过肤浅。这本字帖的纸张质量也令人称道,厚实且吸墨适中,即便是用浓墨书写,也不会有洇墨的烦恼。对于想要深入研究魏晋风度的书法爱好者来说,这本书简直是不可多得的宝藏,它不仅仅是字帖,更像是一部直观的、可触摸的书法教学案例集,让人在“看”的过程中,潜移默化地提升自己的审美和技法。

评分好一,,,,,

评分字帖不錯服務太好了。

评分书比纸箱大 纸箱快递过程中把书压坏了

评分柳氏碑帖之精華!

评分很不错的书,值得看看,内容挺好的,包装精美,做活动购买。划算!!????????????

评分很不错的书,值得看看,内容挺好的,包装精美,做活动购买。划算!!????????????

评分外观不错,内部的字都看不太清楚

评分东西非常好!很满意,下次还要光顾!

评分字体够大,便于学习参考。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有