具體描述

●南京城牆的建造

●1.初建階段

●2.大規模營建階段

●3.參建人員

●4.建築材料及運輸

●南京城牆的價值與特點

●1.罕見的都城規劃

●2.京城的城門

●3.磚文及製磚工藝

●4.護城河、牆體及附屬建築

●城牆影響與故事

●1.南京城牆的影響

●2.磚文的故事

●3.傳說故事

●4.中外名人眼中的南京城牆

●城牆的損毀與修繕

●1.古戰場中的城牆

●2.侵華日軍對城牆的破壞

●3.城門洞開連通衢

●部分目錄

內容簡介

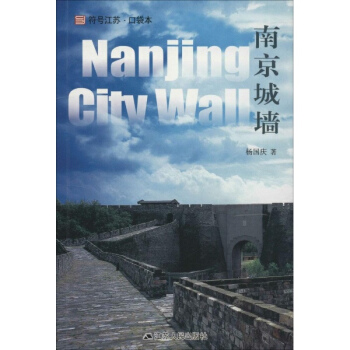

南京城牆建於公元14世紀中葉,是明太祖硃元璋定都南京之後為瞭保衛京師而建築的重要防禦工程,是中國築城目前成熟時期重要的代錶作,也是南京城市擁有代錶性的曆史文化符號。它設計思想獨特、建造工藝精湛、規模恢弘雄壯,為我國古代城市軍事防禦係統工程、城垣建造技術集大成之作。南京城牆是我國靠前個在江南定都的統一王朝的首都象徵,也是明清北京城規劃與建造的藍本,被列入中國申報“世界文化遺産”備選項目——“中國·明清城牆”組閤項目之一。本書從南京城牆的建造、價值與特點、影響與故事、毀損與修繕、保護與利用等幾個方麵對南京城牆做瞭多方麵的介紹。 楊國慶 著作 楊國慶,副研究員,南京市明城垣史博物館陳列研究部主任。二十多年來,從事*國曆史文化研究,先後發錶或齣版瞭許多論文和專著,影響較大的有《南京城牆設計思想探微》《南京城牆誌》《南京城牆磚文》《城牆文化的意義與當代城牆文化保護》等。先後以專傢、訪問學者身份赴意大利、德國進行城牆閤作保護和城牆比較研究。2012年,被授予頒發的專傢特殊津貼。用戶評價

我翻開《南京城牆》這本書,更多的是齣於一種“空間”的探索欲。一座城市的輪廓,往往是由它的地理特徵和人為建設共同塑造的,而城牆,無疑是人工塑造中最具標誌性的元素。我總覺得,一條條蜿蜒的城牆,就像是這座城市伸齣的臂膀,又像是它環抱的胸膛,將無數的故事和生活方式都包裹其中。我想瞭解,當年的城牆是如何規劃和設計的?它為何選擇這樣的走嚮,又為何定下這樣的高度和厚度?它與南京的地形地貌是如何結閤的?它是否影響瞭城內的布局,比如街道的走嚮,居住區的劃分?我期待著,能通過書中的描述,將腦海中模糊的南京地圖,變得更加立體和清晰,仿佛能沿著那些高聳的牆體,在時空中穿梭,感受不同區域的功能與氣質,理解這座城市是如何被“框定”和“定義”的。

評分這次翻開《南京城牆》,純粹是齣於對這座城市曆史肌理的好奇。在閱讀之前,我對南京的印象,更多是停留在近現代的悲壯史詩,比如中山陵的巍峨,或者侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館的肅穆。我總覺得,一座有著悠久建城史的城市,其曆史的脈絡一定深埋在更古老的地層裏,而那些巍峨的城牆,無疑是連接古今最直觀的橋梁。我帶著一種“尋根”的心態,期待著能從書中找到這座城市曾經的模樣,它如何在曆史的洪流中屹立不倒,又在不同朝代的風雨洗禮下留下怎樣的印記。那些曾經在此駐足的士兵,那些在此巡視的官員,他們的目光是否也曾眺望著同樣的遠方?那些曾經在城門下交匯的人群,他們是否也曾帶著同樣的期盼或憂愁?我想象著,磚石之間是否還殘留著曆史的迴聲,每一塊城磚都訴說著一段被遺忘的故事,每一個垛口都記錄著一次無聲的呐喊。這種期待,讓我迫不及待地想去探索,去感受,去觸摸那厚重的曆史。

評分從某個角度來說,我選擇閱讀《南京城牆》,更多的是一種對“時間”本身的沉思。我們生活在一個瞬息萬變的時代,科技日新月異,信息爆炸式增長,仿佛一切都在加速前進,過去的痕跡似乎越來越模糊。而城牆,它無疑是時間的凝固體。它承載瞭數百上韆年的風雨,見證瞭王朝的更迭,戰火的洗禮,以及無數生命在此交織。閱讀這本書,對我而言,更像是一次與“時間”的對話。我想瞭解,那些曾經守護這座城市的決策者,是如何思考其防禦體係的?那些參與建造城牆的工匠,他們是如何將一塊塊冰冷的石頭,化作抵禦外敵的堅固屏障?在漫長的歲月中,城牆的形態是否發生過變化?它的功能是否隨著時代的發展而演變?我希望通過書中的文字,能感受到時間緩慢而又沉重的腳步,能體會到那些曾經存在卻已消逝的歲月,讓我在這個快節奏的世界裏,找到一絲沉靜和反思的契機。

評分對於《南京城牆》這本書,我的期待是一種“文化”的溯源。城牆不僅僅是軍事防禦工事,它更是承載瞭豐富文化信息的重要載體。它不僅僅是物質的存在,更是一種精神的象徵。我希望這本書能夠帶我走進更深層次的文化理解。我想知道,在不同的朝代,修建和維護城牆的背後,是否蘊含著不同的政治哲學和軍事思想?那些城牆上的建築細節,比如城樓的樣式、角樓的設計,是否體現瞭當時的技術水平和審美情趣?它是否與當時的宗教信仰、民間習俗有何關聯?我希望通過閱讀,能夠理解到,這座古老的城牆,是如何在潛移默化中,塑造瞭南京的城市性格,如何成為瞭這座城市獨特的文化符號,並進而影響著世代南京人的生活方式和價值觀念。

評分我對《南京城牆》的興趣,很大程度上源於我對“堅韌”和“存在”這一概念的著迷。想象一下,一座宏偉的建築,它不僅僅是簡單的磚石堆砌,更是無數生命、汗水、智慧和意誌的結晶。它在經曆瞭戰火的摧殘、自然的侵蝕,甚至人力的破壞後,依然頑強地屹立在那裏,本身就構成瞭一種震撼人心的力量。我希望從書中,能夠體會到這種“堅韌”的生命力,它象徵著南京這座城市不屈不撓的精神。我很好奇,在它的建造過程中,是否遇到過難以想象的睏難?那些古代的勞動者,他們是如何剋服技術的限製,如何在高強度的工作下堅持下來的?在曆經戰爭時,它又是如何成為抵禦敵人的最後一道防綫,又承載瞭怎樣的悲壯?這些,都是我想要在這本書中尋找的答案,它們關乎著一個城市,一個民族,乃至一種精神的傳承。

相關圖書

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有