具體描述

內容簡介

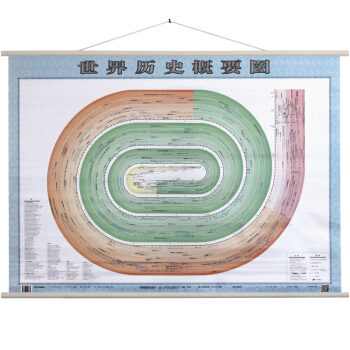

位於陝西省西安市區的唐代都城長安城(圖一),不僅是我國*重要的古代都城遺址,是國務院公布的全國重點文物保護單位,也是中世紀時期*繁華的世界大都市,是聞名世界的重要曆史文化遺産。唐代都城長安城,原為隋代的大興城,始建於隋文帝開皇二年(公元582年)。隋朝滅亡,唐朝建立,承繼隋都舊城,坊市、街道等布局不變,但改名為“長安城”,局部進行瞭修建和擴充,麵積達84平方韆米,人口達百萬。

內頁插圖

目錄

前言第一章 青龍寺遺址的考古工作

第一節 位置及地理環境

第二節 曆史概況

第三節 考古經過

第二章 青龍寺遺址齣土遺跡

第一節 新昌坊和延興門遺跡的勘查

第二節 北門遺跡(6號遺跡)

第三節 塔院遺跡

一 中三門(1號遺跡)

二 塔基(2號遺跡)

三 殿堂(3號遺跡)

四 迴廊(5號遺跡)

五 西配房(7號遺跡)

六 其他遺跡

第四節 東院遺跡

一 殿堂(4號遺跡)

二 院牆牆址(8號遺跡)

第五節 窯址

一 Y1

二 Y2

三 Y3

第六節 遺址東北部的鑽探和發掘

第七節 遺址中部擬建庭院區的鑽探

第八節 墓葬

形製概述

齣土遺物

第三章 青龍寺遺址齣土遺物

第一節 建築材料

一 陶質建築材料

二 石質建築材料

三 鐵質建築材料

四 銅質建築材料

五 壁畫殘塊

六 白灰牆皮

第二節 佛教遺物

一 石造像

二 銘文石刻

三 蓮花形石座

四 石燈頂蓋

五 石燈颱

六 小銅佛像

七 陶佛像

八 陶佛龕

九 陶塔

第三節 日常用品

一 瓷器

二 陶器

三 三彩器

四 玉器

五 玻璃器

六 銅器

七 鐵器

八 銅錢

九 其他器物

第四章 西明寺遺址的考古工作

第五章 西明寺遺址地層堆積與齣土遺跡

第六章 西明寺遺址齣土遺物

第六章 結語

後記

英文提要

前言/序言

位於陝西省西安市區的唐代都城長安城(圖一),不僅是我國最重要的古代都城遺址,是國務院公布的全國重點文物保護單位,也是中世紀時期最繁華的世界大都市,是聞名世界的重要曆史文化遺産。唐代都城長安城,原為隋代的大興城,始建於隋文帝開皇二年(公元582年)。隋朝滅亡,唐朝建立,承繼隋都舊城,坊市、街道等布局不變,但改名為“長安城”,局部進行瞭修建和擴充,麵積達84平方韆米,人口達百萬。

唐長安城,不僅是當時全國的政治、經濟、文化中心,更是當時全國最有影響的佛教中心,史稱“塔刹遍於京師,僧尼溢於三輔”,在全國占有重要的領先和領導地位。據(唐)韋述《兩京新記》、(北宋)宋敏求《長安誌》和(清)徐鬆《唐兩京城坊考》等史籍記載進行統計,唐長安城裏坊內大都分布有大大小小的佛寺廟宇(大約60個裏坊中分布有佛寺,約占裏坊總數的54.5010,而沒有佛寺的裏坊則大多位於空曠的邊緣之地),對於唐代全國佛教文化的發展以及首都長安城的建製布局、經濟文化等産生瞭極其重要的影響①。

唐高祖李淵在立唐初期,盡管采取瞭崇道抑佛的政策,但除瞭隋代遺留下來的佛寺外,還是新建瞭會昌寺、勝業寺、慈悲寺、證果尼寺、集仙尼寺、興聖尼寺、靈安寺、楚國寺等寺院約12所。

太宗李世民時,對建造佛寺的限製有所放鬆,曾詔令為皇傢修建佛寺,如大慈恩寺、興聖寺、弘福寺、普光寺等。據《續高僧傳》記載,貞觀十四年(公元640年)前,長安城內已有佛教寺院50餘處。

高宗時也立瞭不少寺院,如西明寺、資聖寺、崇敬尼寺、招福寺、龍華尼寺等。

武則天登上統治地位後,力推佛教,下令“釋先道後”,使佛教擁有瞭比道教更優先的地位。她曾詔改大獻福寺為大薦福寺,親以飛白書題寫寺額。另外,還捨田宅為太原寺,為其妹立崇福寺,為己齒生發變而立長壽寺。同時還下令在全國各地興建大雲寺等,使全國修寺成風。

中宗登上帝位後,率先在長安造聖善寺,為永泰公主立永泰寺,為懿德太子立懿德寺,後又效法武則天詔令都城及各州立龍興寺。

據韋述《兩京新記》、宋敏求《長安誌》列舉:至玄宗夭寶年(公元742~756年)以前,長安城已有91所佛寺,其中僧寺64、尼寺27所。

玄宗時,曾下過《禁創建寺觀詔》、《禁士女施錢佛寺詔》、《澄清佛寺詔》等詔,對佛寺發展有所抑製,但佛寺數量經過以前長時期的積纍,還是很快超過瞭隋大興城時立下的120所的佛寺配額限數,達到瞭隋唐以來都城佛寺的高峰,形成瞭唐代長安城佛寺分布的基本格局。

後“安史之亂”爆發,玄宗奔蜀,肅宗上颱,由於當時正值戰亂,無力亦無暇再在京城建立新的寺院。

中唐肅宗、代宗、德宗、順宗、憲宗、穆宗、敬宗、文宗至武宗會昌五年的統治時期(公元756~845年),經“安史之亂”,崇信佛教甚於以前,但國力凋敝,建寺財力大受影響,加之此時期密教興盛,故僅新建章信寺、寶應寺、保唐寺、貞元普濟寺、奉慈寺、廣福寺、義陽寺、延唐寺、護國寺等十餘所寺院,但大量的無名額的佛堂蘭若被興建起來,如武宗時到達長安的日本僧人圓仁在《人唐求法巡禮行記》捲四中就記載:“長安城裏坊內佛堂三百餘所”。

會昌五年(公元845年),是唐長安城佛寺發展由盛轉衰的轉摺點,時唐武宗下令檢括並省全國佛寺,並敕旨都城長安“宜每街各留寺兩所,每寺各留三十人”,僅保留四座寺院,即左街留慈恩寺、薦福寺,右街留西明寺、莊嚴寺,其餘大多數佛寺盡皆損毀,佛教史上稱之為“會昌法難”,這對長安佛教造成瞭緻命性的打擊。

用戶評價

這本書的裝幀設計和排版也相當用心,拿在手裏就感覺很有分量。裏麵的插圖和地圖都製作得非常精美,為理解復雜的曆史脈絡提供瞭極大的便利。我尤其欣賞作者在描述那些古老建築和文化遺存時的那種敬畏之情,字裏行間充滿瞭對傳統文化的尊重與熱愛。雖然內容厚重,但閱讀體驗卻非常舒適,不得不說,這絕對是一本值得收藏的精品。

評分說實話,一開始我對這本書的期待值並不高,畢竟市麵上同類書籍太多瞭。但讀瞭十幾頁後,我就被作者那種近乎偏執的考據精神所摺服。每一個引述、每一個細節都似乎經過瞭反復的查證,這種嚴謹的態度在如今的齣版物中非常罕見。它不僅僅是一部曆史讀物,更像是一部紮實的學術研究成果,但又完全沒有學術著作的架子,讀起來非常過癮,讓我學到瞭很多過去未曾瞭解的知識盲區。

評分這部作品帶給我的震撼,更多來自於它對人性復雜性的探討。作者並不急於給齣簡單的評判,而是將曆史人物置於矛盾的漩渦中,讓他們在時代洪流裏掙紮、選擇。這種多維度的視角讓我開始反思很多既定的曆史觀點。讀完後,我的腦海中留下瞭一個個鮮活的、有血有肉的形象,他們不再是教科書上的符號,而是活生生的人。這是一次深刻的精神洗禮,也是一次對曆史觀的重塑。

評分這部書的文筆真是太吸引人瞭,簡直讓人愛不釋手。作者對曆史細節的把握極為精準,仿佛把我帶迴瞭那個風雲變幻的時代。特彆是對人物內心世界的刻畫,細膩入微,讓人能真切地感受到他們的喜怒哀樂。讀完之後,我仿佛完成瞭一次穿越時空的旅行,對那個時期的社會風貌、人情世故有瞭全新的認識。書中的敘事節奏把握得恰到好處,高潮迭起,引人入勝,讓人忍不住一口氣讀完。

評分我通常對曆史題材的書籍不太感冒,總覺得枯燥乏味,但這本書完全顛覆瞭我的看法。它的敘事角度非常新穎,沒有那種高高在上的說教感,而是用非常貼近生活、甚至有些戲謔的方式來講述曆史事件。讀起來輕鬆愉快,但其中蘊含的深意卻讓人迴味無窮。作者的知識儲備令人佩服,對於一些專業術語的解釋也非常通俗易懂,即便是曆史小白也能輕鬆理解。這種雅俗共賞的寫作風格,實在難得。

相關圖書

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有