具体描述

内容简介

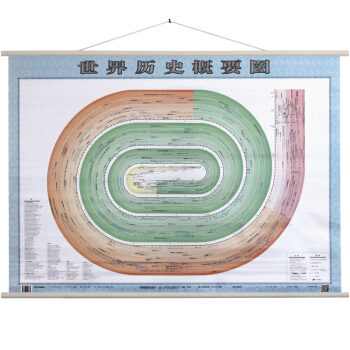

位于陕西省西安市区的唐代都城长安城(图一),不仅是我国*重要的古代都城遗址,是国务院公布的全国重点文物保护单位,也是中世纪时期*繁华的世界大都市,是闻名世界的重要历史文化遗产。唐代都城长安城,原为隋代的大兴城,始建于隋文帝开皇二年(公元582年)。隋朝灭亡,唐朝建立,承继隋都旧城,坊市、街道等布局不变,但改名为“长安城”,局部进行了修建和扩充,面积达84平方千米,人口达百万。

内页插图

目录

前言第一章 青龙寺遗址的考古工作

第一节 位置及地理环境

第二节 历史概况

第三节 考古经过

第二章 青龙寺遗址出土遗迹

第一节 新昌坊和延兴门遗迹的勘查

第二节 北门遗迹(6号遗迹)

第三节 塔院遗迹

一 中三门(1号遗迹)

二 塔基(2号遗迹)

三 殿堂(3号遗迹)

四 回廊(5号遗迹)

五 西配房(7号遗迹)

六 其他遗迹

第四节 东院遗迹

一 殿堂(4号遗迹)

二 院墙墙址(8号遗迹)

第五节 窑址

一 Y1

二 Y2

三 Y3

第六节 遗址东北部的钻探和发掘

第七节 遗址中部拟建庭院区的钻探

第八节 墓葬

形制概述

出土遗物

第三章 青龙寺遗址出土遗物

第一节 建筑材料

一 陶质建筑材料

二 石质建筑材料

三 铁质建筑材料

四 铜质建筑材料

五 壁画残块

六 白灰墙皮

第二节 佛教遗物

一 石造像

二 铭文石刻

三 莲花形石座

四 石灯顶盖

五 石灯台

六 小铜佛像

七 陶佛像

八 陶佛龛

九 陶塔

第三节 日常用品

一 瓷器

二 陶器

三 三彩器

四 玉器

五 玻璃器

六 铜器

七 铁器

八 铜钱

九 其他器物

第四章 西明寺遗址的考古工作

第五章 西明寺遗址地层堆积与出土遗迹

第六章 西明寺遗址出土遗物

第六章 结语

后记

英文提要

前言/序言

位于陕西省西安市区的唐代都城长安城(图一),不仅是我国最重要的古代都城遗址,是国务院公布的全国重点文物保护单位,也是中世纪时期最繁华的世界大都市,是闻名世界的重要历史文化遗产。唐代都城长安城,原为隋代的大兴城,始建于隋文帝开皇二年(公元582年)。隋朝灭亡,唐朝建立,承继隋都旧城,坊市、街道等布局不变,但改名为“长安城”,局部进行了修建和扩充,面积达84平方千米,人口达百万。

唐长安城,不仅是当时全国的政治、经济、文化中心,更是当时全国最有影响的佛教中心,史称“塔刹遍于京师,僧尼溢于三辅”,在全国占有重要的领先和领导地位。据(唐)韦述《两京新记》、(北宋)宋敏求《长安志》和(清)徐松《唐两京城坊考》等史籍记载进行统计,唐长安城里坊内大都分布有大大小小的佛寺庙宇(大约60个里坊中分布有佛寺,约占里坊总数的54.5010,而没有佛寺的里坊则大多位于空旷的边缘之地),对于唐代全国佛教文化的发展以及首都长安城的建制布局、经济文化等产生了极其重要的影响①。

唐高祖李渊在立唐初期,尽管采取了崇道抑佛的政策,但除了隋代遗留下来的佛寺外,还是新建了会昌寺、胜业寺、慈悲寺、证果尼寺、集仙尼寺、兴圣尼寺、灵安寺、楚国寺等寺院约12所。

太宗李世民时,对建造佛寺的限制有所放松,曾诏令为皇家修建佛寺,如大慈恩寺、兴圣寺、弘福寺、普光寺等。据《续高僧传》记载,贞观十四年(公元640年)前,长安城内已有佛教寺院50余处。

高宗时也立了不少寺院,如西明寺、资圣寺、崇敬尼寺、招福寺、龙华尼寺等。

武则天登上统治地位后,力推佛教,下令“释先道后”,使佛教拥有了比道教更优先的地位。她曾诏改大献福寺为大荐福寺,亲以飞白书题写寺额。另外,还舍田宅为太原寺,为其妹立崇福寺,为己齿生发变而立长寿寺。同时还下令在全国各地兴建大云寺等,使全国修寺成风。

中宗登上帝位后,率先在长安造圣善寺,为永泰公主立永泰寺,为懿德太子立懿德寺,后又效法武则天诏令都城及各州立龙兴寺。

据韦述《两京新记》、宋敏求《长安志》列举:至玄宗夭宝年(公元742~756年)以前,长安城已有91所佛寺,其中僧寺64、尼寺27所。

玄宗时,曾下过《禁创建寺观诏》、《禁士女施钱佛寺诏》、《澄清佛寺诏》等诏,对佛寺发展有所抑制,但佛寺数量经过以前长时期的积累,还是很快超过了隋大兴城时立下的120所的佛寺配额限数,达到了隋唐以来都城佛寺的高峰,形成了唐代长安城佛寺分布的基本格局。

后“安史之乱”爆发,玄宗奔蜀,肃宗上台,由于当时正值战乱,无力亦无暇再在京城建立新的寺院。

中唐肃宗、代宗、德宗、顺宗、宪宗、穆宗、敬宗、文宗至武宗会昌五年的统治时期(公元756~845年),经“安史之乱”,崇信佛教甚于以前,但国力凋敝,建寺财力大受影响,加之此时期密教兴盛,故仅新建章信寺、宝应寺、保唐寺、贞元普济寺、奉慈寺、广福寺、义阳寺、延唐寺、护国寺等十余所寺院,但大量的无名额的佛堂兰若被兴建起来,如武宗时到达长安的日本僧人圆仁在《人唐求法巡礼行记》卷四中就记载:“长安城里坊内佛堂三百余所”。

会昌五年(公元845年),是唐长安城佛寺发展由盛转衰的转折点,时唐武宗下令检括并省全国佛寺,并敕旨都城长安“宜每街各留寺两所,每寺各留三十人”,仅保留四座寺院,即左街留慈恩寺、荐福寺,右街留西明寺、庄严寺,其余大多数佛寺尽皆损毁,佛教史上称之为“会昌法难”,这对长安佛教造成了致命性的打击。

用户评价

说实话,一开始我对这本书的期待值并不高,毕竟市面上同类书籍太多了。但读了十几页后,我就被作者那种近乎偏执的考据精神所折服。每一个引述、每一个细节都似乎经过了反复的查证,这种严谨的态度在如今的出版物中非常罕见。它不仅仅是一部历史读物,更像是一部扎实的学术研究成果,但又完全没有学术著作的架子,读起来非常过瘾,让我学到了很多过去未曾了解的知识盲区。

评分这部作品带给我的震撼,更多来自于它对人性复杂性的探讨。作者并不急于给出简单的评判,而是将历史人物置于矛盾的漩涡中,让他们在时代洪流里挣扎、选择。这种多维度的视角让我开始反思很多既定的历史观点。读完后,我的脑海中留下了一个个鲜活的、有血有肉的形象,他们不再是教科书上的符号,而是活生生的人。这是一次深刻的精神洗礼,也是一次对历史观的重塑。

评分我通常对历史题材的书籍不太感冒,总觉得枯燥乏味,但这本书完全颠覆了我的看法。它的叙事角度非常新颖,没有那种高高在上的说教感,而是用非常贴近生活、甚至有些戏谑的方式来讲述历史事件。读起来轻松愉快,但其中蕴含的深意却让人回味无穷。作者的知识储备令人佩服,对于一些专业术语的解释也非常通俗易懂,即便是历史小白也能轻松理解。这种雅俗共赏的写作风格,实在难得。

评分这本书的装帧设计和排版也相当用心,拿在手里就感觉很有分量。里面的插图和地图都制作得非常精美,为理解复杂的历史脉络提供了极大的便利。我尤其欣赏作者在描述那些古老建筑和文化遗存时的那种敬畏之情,字里行间充满了对传统文化的尊重与热爱。虽然内容厚重,但阅读体验却非常舒适,不得不说,这绝对是一本值得收藏的精品。

评分这部书的文笔真是太吸引人了,简直让人爱不释手。作者对历史细节的把握极为精准,仿佛把我带回了那个风云变幻的时代。特别是对人物内心世界的刻画,细腻入微,让人能真切地感受到他们的喜怒哀乐。读完之后,我仿佛完成了一次穿越时空的旅行,对那个时期的社会风貌、人情世故有了全新的认识。书中的叙事节奏把握得恰到好处,高潮迭起,引人入胜,让人忍不住一口气读完。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有