具体描述

图书基本信息

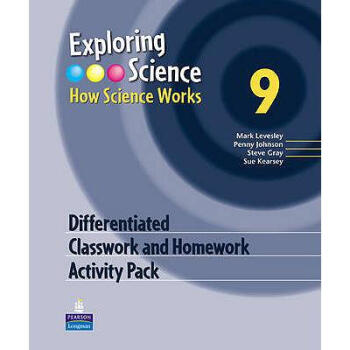

Exploring Science: How Science Works Year 9 Differentiated Classroom and Homework Activity Pack

备注: 此商品为CD

作者: Mark Levesley; Penny Johnson; Steve Gray

ISBN13: 9781405895477

类型: 平装

出版日期: 2009-03-04

出版社: Pearson Education Limited

页数: 528

重量(克): 1896

尺寸: 301 x 257 x 35 mm

商品简介

The Number One course for 11-14 year-olds has now been fully revised for the new science curriculum.帮助信息

用户评价

老实说,我原本对这类探讨“科学哲学”的书籍抱持着一丝警惕,总担心它们会陷入晦涩难懂的理论泥潭,最终变成一本只有学者才看得懂的“学术呓语”。然而,这本书的作者显然具有极高的文字驾驭能力和同理心。他似乎知道读者的知识背景可能千差万别,因此在介绍基础概念时,总能找到一个绝佳的平衡点——既不低估读者的智力,也不让他们感到被排斥。书中对于“对照组”和“盲法”的解释,简直是教科书级别的典范。作者没有直接抛出定义,而是构建了一个关于药物测试的虚构场景,通过这个场景的层层推进,自然而然地引出了控制变量的重要性,以及双盲实验在消除主观偏见方面的不可替代性。这种情景化的教学方法,极大地增强了知识的粘性。更令人称道的是,作者还勇敢地触及了科学界的一些灰色地带,比如数据“清洗”的伦理困境,以及科学研究中经费支持对研究方向可能产生的微妙影响。这使得全书的视野更加开阔和真实,不再是那种不食人间烟火的理想化描绘,而是充满了人性的复杂性和现实的考量,让科学的形象更加立体和可信。

评分读完这本书,我的一个最直接的感受是,它极大地提升了我对日常信息的辨识能力。在这个信息爆炸的时代,我们每天都被各种“研究表明”、“专家指出”的说法轰炸着,但真正有多少人停下来问一句:“这个研究是怎么做的?”这本书就像一剂强效的清醒剂,教会我如何去审视那些看似权威的结论背后的逻辑链条。作者在讲解如何评估一个科学报告的有效性时,提供了一套非常实用的“检查清单”。比如,我会留意“样本量是否足够大”、“研究设计是否合理”、“是否存在利益冲突”等等。这些工具箱里的工具,比单纯记住几个科学定律要实用得多。我开始带着一种批判性的眼光去看待新闻报道中的健康建议或环境报告,不再轻易被耸人听闻的标题所裹挟。而且,这本书的结构设计非常巧妙,它不像一本线性的教材,更像是一系列相互关联的深度访谈,每一章都在探讨科学实践中的一个关键环节,节奏感把握得恰到好处,读起来一点也不拖沓,总能让人期待下一页会揭示哪个科学运作的“小秘密”。

评分这本书对于培养年轻一代的科学素养具有不可估量的价值。我为我那正在上中学的侄子买了一本,发现即便是他这样的年龄段,也能从中汲取到养分。作者运用了一种非常生动的类比方式来解释复杂的统计学概念,比如将“标准差”比喻成大家在排队时,队伍是松散地站着还是一丝不苟地紧密排列,这个比喻让那个抽象的数学概念瞬间变得可视化了。书中也着重强调了“失败是成功之母”在科学领域中的真正含义——失败不仅仅是经验的积累,更是排除错误选项、逼近真理的关键步骤。它纠正了许多人对科学的刻板印象,即科学家总是一帆风顺地得出惊人发现。相反,书中描绘了无数次失败的实验、被同行无情拒绝的论文草稿,这些真实的挫折感,反而能激励那些害怕犯错的孩子,让他们明白探索未知必然伴随着大量的试错。总而言之,这是一本充满人文关怀,又兼具硬核思维训练价值的佳作,非常适合作为家庭阅读材料。

评分这本新近出版的科普读物,着实让我眼前一亮。它的切入点非常新颖,没有拘泥于罗列已知的科学事实,而是将重点放在了“科学是如何运作的”这一核心议题上。作者似乎深谙如何将那些看似高深莫测的科学方法论,用极其平易近人的语言娓娓道来。我特别欣赏其中对于“可证伪性”的阐述,那一段简直是拨云见日,让我这个非专业人士也能清晰地理解,为什么一个科学理论的价值,恰恰在于它是否能被挑战和推翻。书中穿插了许多历史上的经典案例,比如伽利略的斜塔实验(虽然现代人多半知道那是思想实验,但作者的描述让这个过程充满了戏剧张力),以及爱因斯坦相对论的早期验证过程。这些故事不仅仅是历史回顾,更是生动的教学范本,展示了科学家们在面对未知时,是如何设计实验、收集数据、修正假设的。阅读过程中,我仿佛不再是一个被动的接受者,而是一个参与者,亲眼见证着科学真理是如何一步步被构建起来的。那种严谨而不失灵动的叙事风格,使得即便是探讨逻辑推理和概率统计的部分,也变得引人入胜,完全没有传统教科书的枯燥感。这本书无疑为那些对科学思维而非科学知识本身感兴趣的读者,打开了一扇全新的窗户。

评分我必须称赞这本书在排版和视觉呈现上的用心。虽然内容主要聚焦于方法论和思维过程,但它并非一本沉闷的纯文字著作。书中穿插了许多高质量的图表和信息图,这些视觉元素的设计不仅仅是为了美观,更是为了辅助理解那些难以用纯文字解释的概念。例如,关于“贝叶斯推理”的那一章,作者没有陷入复杂的公式推导,而是设计了一个关于丢失的钥匙的概率图解,清晰地展示了新证据如何动态地更新我们对初始假设的信念程度。这种“图文并茂”的深度融合,让阅读体验提升到了一个新的层次。此外,作者的语言风格中流露出一种深沉的幽默感,尤其是在描述一些历史上的科学争论时,那种“文人相轻”的趣味性被展现得淋漓尽致,让人在严肃思考之余不时会心一笑。这本书读完后,我没有感觉到知识的灌输,而是一种思维方式的重塑,它让我学会了如何以一种更开放、更质疑、更结构化的方式去观察和理解我们周围的世界。这绝对是一笔值得的投资。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有