具体描述

编辑推荐

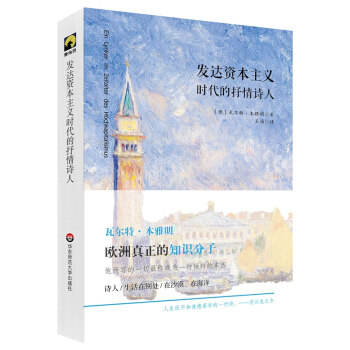

瓦尔特·本雅明是20世纪罕见的天才,“欧洲最后一位知识分子”。《发达资本主义时代的抒情诗人》并非本雅明生前特意写作而成的书,而是他著名的写作计划“拱廊街”中“拱廊研究计划”的几篇完成稿,只是由于作者的突然离世,这个工程也戛然而止。

本雅明受阿拉贡小说的启发,决定通过对大城市异化景观——巴黎拱廊的研究,来展现19世界“资本文化盛事”的风景。在这几篇完成稿中,他用自己独特的叙述风格对波德莱尔的诗歌进行了诠释,同时又敏锐地发现了拱廊在空间上给人类社会生活带来地新变化。

通过本书,我们可以了解到19世纪资本主义发展进程中,人与自身异化所做的斗争。

内容简介

《发达资本主义时代的抒情诗人》是本雅明的代表作之一,在本书中本雅明的目光转向了以《恶之花》闻名的法国著名诗人波德莱尔。在书中,本雅明与波德莱尔一起对第二帝国时期的巴黎“渐次熄灭的煤气灯、把人固定在土地上的住房牌号、日渐堕落成商品生产者的专栏作家”发出挽歌式的哀叹,一起作为“城市的闲逛者”躲在人群里注视着这个嘈杂的商品物质世界,一起对急剧变化的社会现实发出“震惊”的慨叹,却又在结尾处理性而忧郁地击碎了波德莱尔的现代主义英雄之梦。本雅明独特的视角、细致的观察和内心的敏锐,使得这部构筑在浩瀚的引文之上的辉煌之作更多了一份诗意的绵长。作者简介

作者 瓦尔特·本雅明(1892—1940),20世纪罕见的天才,真正的天才,是“欧洲最后一位知识分子”,文学家,哲学家,藏书家,现被称为20世纪前半期德国zui重要的文学评论家。出身犹太望族,早年研读哲学,1920年定居柏林,在(据王涌说是申请教授职位的论文)《德国悲剧的起源》被法兰克福大学拒绝后,他终止了对学院生涯的追求。1933年纳粹上台,本雅明离开德国,定居巴黎,继续为文学期刊撰写文章和评论。1940年法国沦陷,本雅明南逃,被迫在法西边境自杀。代表作有《单行道》、《发达资本主义时代的抒情诗人》等。译者 王涌,上海市人。复旦大学中文系教授、博导。法兰克福大学艺术学硕士和博士,卡尔斯鲁厄设计学院博士后,在欧洲德语国家留学、工作十年有余,深谙德语文化。除国内外出版的有关专著外,在国内出版有译著《单行道》、《抽象与移情》、《解释的有效性》、《爱之诱惑》、《发达资本主义时代的抒情诗人》、《机械复制时代的艺术作品》等。

精彩书评

本雅明属于那种无法让人一目了然的思想家……这样的思想家引起我们注意只是由于他们那对历史瞬间具有主导意义的思想向我们呈现出了令人豁然开朗的现实意义。——德国作家、哲学家 尤尔根·哈贝马斯

现代生活就像击剑一样,永远处于一种紧张中,这种紧张是为了防范他人的出击,也是为了在意料不到的各种出击中获得生存。

——本雅明

本雅明,这个欧洲最后的知识分子,面对末日审判,带着他所有的残篇断简,为精神生活作出辩护。

——美国学者 苏珊·桑塔格

同一事物,比别人多看到一点,是思想者;能看到更多不一样,是艺术家;完全的重塑和幻想,是孩子。本雅明显然兼具了这三种身份。

——豆瓣读者

前言/序言

1974年,为本雅明身后的闻名立下汗马功劳的德国Suhrkamp出版社,又推出了他的一本名为《波德莱尔:发达资本主义时代的抒情诗人》的著作。可是,本雅明生前并没有写出过如此命名的著作,那是他晚年庞大写作计划《巴黎拱廊街研究》先期推出的几篇独立文章的汇集。众所周知,不仅本雅明本人,而且读书界都热切期盼的《巴黎拱廊街研究》由于作者英年早逝,成了一项未完成的遗憾工程。1940年本雅明离世时,有关这项工程留下了大量残稿和散篇。直到1983年, Rolf Tiedemann才应Suhrkamp出版社约请,将这些遗稿按1928-1929和1934-1940二个时间段编辑成二卷本的书稿出版。但是,本雅明在实施这项生前最大写作工程中,又留下了两篇独立的完稿,那就成了本书的主要构成。

整个《巴黎拱廊街研究》是本雅明1927年开始计划实施的,意在集中展示现代社会发展的人文递变。“拱廊街”是十九世纪初出现在巴黎市中心的步行街,在本雅明眼里,那里不仅是现代都市人的集结地,也是窥视现代人行为的一个窗口。经过整整十年的研究,本雅明从1937年开始感觉到,用一部著作去揭示整个十九世纪的历史哲学关联有点问题。于是,就准备将原本属于其中的有关波德莱尔的部分独立出来,单独写一本书,因为其中有关波德莱尔的部分从一个侧面体现了整个“拱廊街研究”的样态。1 他在1938年4月16日给霍克海默尔的一封信中提及这个想法时,还具体设想了书名:《波德莱尔:发达资本主义时代的抒情诗人》,并指出该书应由三部分组成:1,观念与图像;2,古代与现代;3,新颖与永恒。2 可是,在他就这些题目真正动手写什么之前,就已不期离世。

不过,霍克海默尔当时获知本雅明的这个想法后,便迫不及待地马上约请他先给《社会研究杂志》写一些这方面的文章。于是,1938年夏天和冬天,本雅明特此写成了《波德莱尔笔下第二帝国的巴黎》一稿。可是,阿多诺在读了文稿之后于1938年11月10日写信给本雅明,尖锐指出了该文在理论层面上阐述不够。3 本雅明花了几个月时间用以消化这些意见。于是,在1939年2月底决定再写一篇有关波德莱尔的文章给《社会研究杂志》,那就是同年7月完稿的《论波德莱尔的几个主题》一文。很快,这篇文章就被发表在了1940年初《社会研究杂志》在欧洲出的最后一期上。同年9月,本雅明在法西边境被迫自杀。由此,他想就波德莱尔写一本书的想法虽然未得着手,但却留下了这两篇特稿。于是,就有了本书。

本书收入的另一篇文稿《巴黎,19世纪的都城》系本雅明1935年5月写成。那虽然还是一个散篇,但基本观点和框架已成型,而且与那两篇特稿有一定的呼应。因此,这些文章就成了本雅明《巴黎拱廊街研究》背景下留下的三篇相对完整的文稿。

读一下这些文字可以清楚地看到,本雅明谈波德莱尔,谈他的诗篇,主要视点并不是对他的诗篇进行美学分析,而是从他的诗作中读出了对时代的感受,读出了时代的征象,那是发达资本主义时期的巴黎,十九世纪的巴黎,一个现代派崛起的时代。阐述中又将视点明显聚焦在现代都市体验上。

现代人也罢,现代社会也罢,其实都离不开都市生活,波德莱尔生活的世界恰是这样一个走向现代的都市。巴黎拱廊街里的人群是他都市体验的核心,也是本雅明现代性经验的焦点所在。那是前现代(农业时代)社会没有的:许多人,彼此并不相识的人,密集地共处一个空间,但却不打招呼,不攀谈,每个人只顾着自己如何顺利地前行。人在空间上是如此地近,但没有交流,彼此不了解,心理上又是如此地远。都市生活的意象:冷漠。这是本雅明在波德莱尔诗篇中首先读出的生活感受,人群中的人丝毫不关心他人,只顾自己前行,即便有碰撞,也首要考虑不让前行受影响。唯我,效率成了最重要的。“不关心他人”又使得人群中的人具有了农业时代没有的匿名性,每个人都能将自己藏身于人群中,这样的人群又成了坏心、恶行的温床。人群集聚的都市令人不安,那里不仅有冷漠,也使品行不端者能够藏身。由此,波德莱尔的都市体验和本雅明的现代性经验中又出现了一个意象:波希米亚人的游荡,也就是说,密谋,做坏事。本雅明在波德莱尔的诗篇中读出了对都市生活的厌恶,抵触,从而演示了对现代生活的鞭挞,那是冷漠,滋养恶行的人流。

但是,本雅明并没有偏激地一味固执于这样的鞭挞,他在波德莱尔的诗篇,在他的都市体验中又读出了都市人群对他的吸引,那是有关闲逛者的意象。现代都市造就了闲逛者,这些人迷恋大街上的人流,但并没有,也不愿融入其中。他们迷恋置身人群所带来的享受,一种本雅明称之为惊颤体验(Chockerfahrung)的感受。置身街上的人群,不断会面对一些不期而遇的情景,但是,簇拥的人流,不断变换的情景又让你无暇细嚼它们,于是出现惊颤,在一个惊颤还没有平息之时,下一个又接踵出现。久而久之,人身上就生发出一种快速反应机制,面对不断出现的新景象尽可能地快速做出反应,以致人离开这样的人群,离开这样的都市反而会出现不适。于是,出现了闲逛者,特意置身人流,只为身上的快速反应机制能得到满足,只为身历现代都市特有的惊颤体验。这是现代都市给人带来的深刻变化:不求甚解,快速反应。也就是说,对象是谁并不重要的,重要的是应对。

这样一来,波希米亚人意象中现代都市令人厌弃的一面就成了无从克服的,虽然他冷漠,遮蔽着各种恶行,但是,由他滋养出的新需求又使人依赖于他,离不开他。表面看,本雅明不仅在波德莱尔的诗篇中读出了这种对现代性的暧昧:既恨又爱,而且自己也身体力行着这样的暧昧:一方面,披露着现代性中令人生厌的地方,另一方面,也颂扬着现代性对人生活内容的拓展和丰富。其实,爱也罢,颂扬也罢,那是因为他们都实事求是地看到了现代性让人着迷的地方,让人难以抵御的地方。即便承认,内心深处也充满着坚韧的不愿。波德莱尔即便迷恋都市,也不愿与之合流,他总是置身人群之外。本雅明则作为理论家,作为学者不遗余力地揭示着这些变化所带有的令人哀伤的一面。

他有关灵韵(Aura)的思想,表面看,是在刻画现代艺术领域中发生的变化,其实,是在哀怨现代人自主能力的丧失,哀怨现代人只会认知,跟随,没有了感知和自主精神。他对意愿记忆和非意愿记忆(mémoire involontaire)的区分同样是为了宣明现代社会令人哀伤的一面,因为非意愿记忆是现代社会中失落的,而恰恰这样的记忆才是人作为一个个体特有的,无以取代的。

当然,这种鞭挞只是一种精神谴责。虽然生活中现代主义有其难以抵御的诱惑,但是,无论波德莱尔的诗篇,还是本雅明的言词,都在述说着即便无望也要抵御的话语。正是基于此,本雅明将自杀看成是现代社会的英雄行为,那是坚韧的心灵在做的最后宣示。正是这种坚韧在拯救,拯救着现代人迷失的灵魂。

本雅明这几篇文字的意义或许主要在此。

译者 王涌

用户评价

当我看到《发达资本主义时代的抒情诗人》这个书名时,脑海中立刻涌现出一幅画面:一位内敛而敏感的灵魂,置身于一个由钢铁、玻璃和金钱构建的庞大都市。这个时代的“发达”,意味着物质的极大丰富,科技的日新月异,信息如潮水般涌来,但也可能伴随着精神的贫瘠、人情的淡漠和个体意义的迷失。而“抒情诗人”,则是一个与这个时代格格不入的形象,他关注的不是利润的增长,而是情感的起伏;他追寻的不是物质的堆积,而是内心的丰盈。我很好奇,作者会如何描绘这位诗人与他所处的时代之间的关系。他是否会选择沉默,将内心的情感埋藏在诗行深处,只为那些懂得欣赏的人?还是会发出微弱但坚定的声音,试图唤醒沉睡的心灵,对抗这个时代的冰冷与机械?我预想书中可能会充斥着对现代都市生活细节的观察,对人际关系的疏离感的描绘,以及对个体在庞大社会结构中存在感的追问。这本书,在我看来,更像是一次关于如何在物质洪流中寻找精神出口的探索,一次对人文价值在现代社会中意义的追问。

评分这本书的书名《发达资本主义时代的抒情诗人》,让我联想到一种强烈的对比感。一方面是“发达资本主义”,它象征着物质的丰裕、科技的进步、全球化的浪潮,以及随之而来的竞争、焦虑和消费主义的盛行。另一方面是“抒情诗人”,这又是一个充满感性、细腻、内敛甚至带点忧郁的形象。我一直在猜测,这两者之间会有怎样的碰撞和交融?作者会如何描绘这位身处这个时代却依然保持着诗人敏感的个体?是他在巨大的商业洪流中,依然能够捕捉到生活中的点滴美好,用文字记录下转瞬即逝的情感?还是他反抗着这个时代的冰冷和机械,试图用诗歌唤醒人们沉睡的灵魂?我脑海中浮现的画面,可能是在夜晚,诗人独自坐在高楼林立的窗前,望着闪烁的霓虹,思绪却飘向远方,或者是在拥挤的地铁里,他从一张张麻木的面孔中,读出了各自的故事,并将其融入自己的诗篇。这本书,在我看来,不仅仅是关于诗歌创作,更是关于如何在现代社会中保持独立思考和情感温度,如何不被物欲所吞噬,如何寻找属于自己的精神家园。我期待书中能有一些关于如何安顿心灵的启示,如何在喧嚣中找到内心的平静。

评分《发达资本主义时代的抒情诗人》这本书,初读之下,仿佛是一场穿越时空的对话。我被书名所吸引,脑海中立刻勾勒出一位在繁华都市的霓虹灯下,内心却涌动着细腻情感的诗人形象。我一直在想,在这个物质极大丰富,信息爆炸的时代,我们是否还保留着感受细微之处的能力?诗歌,这种看似“奢侈”的艺术形式,在效率至上、功利主义盛行的今天,又将如何自处?它是否会因为时代的洪流而被冲刷得面目全非,还是会在夹缝中生长出别样的生命力?我尤其好奇,作者将如何描绘这位“抒情诗人”与“发达资本主义”这个宏大背景之间的张力。是抗争,是融合,还是某种更复杂的共生关系?我预想书中可能会出现许多关于个体在庞大社会机器中的挣扎与疏离,对消费主义的审视,以及对精神世界的追寻。或许,诗人会在钢筋水泥的丛林中寻找一片宁静的角落,用文字捕捉稍纵即逝的美好,或者对现实的冰冷进行温柔的批判。这本书,在我看来,不仅仅是关于诗歌本身,更是一面镜子,折射出我们这个时代的精神困境与人文关怀的可能。我期待它能带来深刻的思考,也能抚慰被快节奏生活所磨损的心灵。

评分《发达资本主义时代的抒情诗人》这个书名,给我一种别样的想象空间。我总是认为,诗歌最能体现一个时代的精神脉搏,而“发达资本主义”则代表着我们当下所处的社会形态。那么,一位身处这个时代的“抒情诗人”,他的诗歌会是什么样的呢?它是否会带有对物质世界的疏离感,对人与人之间情感淡漠的忧虑?又或者,他会在这个看似冰冷、功利的社会里,发掘出隐藏的温情,用细腻的笔触描绘那些被忽略的美好?我设想,书中可能描绘的场景,是在城市喧嚣的角落,诗人用他的眼睛捕捉光影的变化,用他的耳朵聆听人群中的低语,用他的心感受那些普通人生活中的喜怒哀乐。他可能观察着广告牌上精致却空洞的笑容,思考着被消费主义裹挟下的个体命运,也可能在街头巷尾,发现那些不起眼却充满生命力的细节。这本书,在我看来,是对现代社会的一种人文关照,是对个体精神状态的深入探讨。我期待它能引发我对周遭世界的更深层次的思考,也希望能从中找到一些关于如何在喧嚣中保持真诚与纯粹的答案。

评分《发达资本主义时代的抒情诗人》这个书名,带着一种莫名的诗意和淡淡的忧伤。它让我联想到,在一切都被商品化、被效率所驱动的时代,是否还有人愿意停下脚步,去感受生活中的细微之处,去用文字捕捉那些稍纵即逝的情感?“发达资本主义”象征着物质的充裕和科技的进步,但同时也可能带来精神的空虚和人际关系的疏离。而“抒情诗人”,则仿佛是那个时代里一个异质的存在,他用敏感的触角去触碰现实的肌理,用深邃的目光去审视这个世界的得失。我猜测,书中可能会描绘一位诗人在繁华的都市中,如何寻找内心的平静,如何在信息的海洋中保持清醒的头脑,如何在快节奏的生活中,坚持自己对美的追求。我期待看到,作者如何将抽象的时代背景与具体的人物情感融为一体,如何在看似冷漠的社会现实中,展现出人性的温度和诗意的光辉。这本书,对我而言,不仅仅是一部关于诗歌的读物,更像是一次对我们所处时代的深刻反思,一次对现代人精神状态的细腻描摹。

评分版本收集哈哈哈红红火火恍恍惚惚

评分双十一买的当天到了,赞物流

评分版本收集哈哈哈红红火火恍恍惚惚

评分很好 很棒 书很好 快递有点慢

评分本雅明的经典之作,与他的《单行道》齐名,剖析波德莱尔的权威著作,译者也可靠,德语直译。

评分本雅明的经典之作,与他的《单行道》齐名,剖析波德莱尔的权威著作,译者也可靠,德语直译。

评分很好 很棒 书很好 快递有点慢

评分这次京东活动非常给力,许多想买的书都入手搞到了。快递小哥也给力。谢谢!

评分包装很好,印刷不错,字体也十分清晰,无可挑剔。封面很喜欢喜欢,很好玩好玩,很棒的一本书。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有

![彭懿儿童文学获奖作品精选(套装共6册) [8-14岁] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/12121610/596dc7aeNd4b7ac67.jpg)

![彭学军心灵成长桥梁书——冬瓜,你好 [6-8岁] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/12211152/5950c00dN96af3923.jpg)