具体描述

内容简介

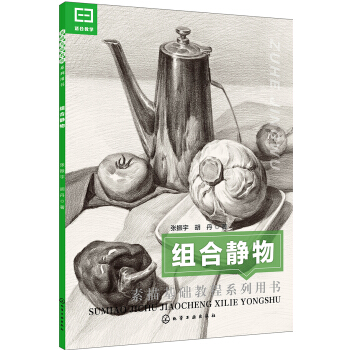

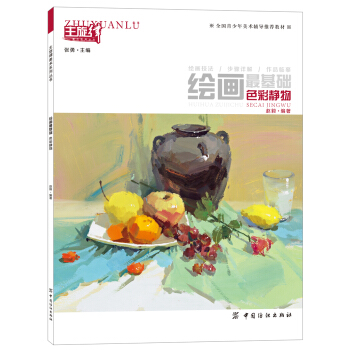

《色彩静物》主要针对美术基础教学用书。全书共分三大部分:第一部分为色彩的基本知识,包括关于色彩、 色彩的分类、色彩考试的评分标准、关于色调、小色稿的练习、变调练习等知识;第二部分为单个物体的塑造,包括步骤演绎、课堂内外等知识;第三部分为组合静物练习,包括以水果为主的练习、以陶罐为主的练习、以花卉为主的练习、色块设计构想、画面剖析、作品欣赏等知识。作者简介

1981年出生于山东省龙口市,1999年毕业于山东省莱阳师范学校,2003年毕业于曲阜师范大学。长期从事美术基础教学工作,现居青岛,任教于青岛天龙中学。内页插图

目录

目录色彩基础知识 / 02

色彩基本理论 / 02

构图常识 / 04

黑、白、灰关系 / 05

质感训练 / 06

画面用笔分析 / 07

开始作画 / 08

色稿小练习 / 08

组合静物一 / 12

组合静物二 / 14

组合静物三 / 16

作品临摹 / 18

用户评价

我一直觉得,绘画最难得的就是那种“生命力”,而《绘画最基础:色彩静物》这本书,则像点燃了我对静物画“生命力”的追求。它不仅仅是教我如何画,更是引导我如何去“感知”。 作者在书中花了大量的篇幅来讲解“体积感”。它不是简单地告诉你“画得饱满一些”,而是深入到物体本身的几何结构,以及这些结构如何在三维空间中呈现。比如,在画一个陶罐时,它会教你如何去理解陶罐的弧度,以及这些弧度在光线下如何产生微妙的明暗过渡,从而形成完美的立体感。 我尤其喜欢书中关于“形体与光影的互动”的讲解。它让我明白,形体本身是没有生命的,是光影赋予了它生命。作者通过大量的范例,展示了如何通过对光影的细腻捕捉,来赋予物体生动的质感和灵动的生命力。 书中还深入探讨了“物体之间的相互关系”。它不是简单地将物体孤立地描绘,而是强调了物体之间的呼应和衬托。比如,在画一束鲜花时,它会教你如何去表现花朵之间相互依偎的姿态,以及花朵与花瓶之间的和谐共处。 令我惊喜的是,书中还涉及到了“色彩的共鸣”。它让我明白,色彩不仅仅是视觉上的享受,更是情感上的共鸣。作者通过对色彩的巧妙运用,营造出画面独特的氛围,让观者能够感受到画作中传递的情感。 这本书让我觉得,静物画也可以是有温度的。它不仅仅是静止的画面,更是充满生命力的艺术作品。它让我不再仅仅停留在“描摹”,而是开始“注入灵魂”。

评分我一直在寻找一本能够帮助我“看见”物体“本质”的书,而《绘画最基础:色彩静物》无疑满足了我的这个愿望。这本书不仅仅是教我怎么画,更是引导我如何去“观察”。 作者在书中花了大量的篇幅讲解“形体”。它不是简单地告诉你物体的轮廓是什么样的,而是深入到物体本身的几何结构,以及这些结构如何在三维空间中呈现。比如,在画一个球体时,它会教你如何去理解球体的各个弧度,以及这些弧度在光线下如何产生微妙的明暗过渡,从而形成完美的体积感。 我特别欣赏书中关于“透视原理”的讲解。很多时候,我们画出来的物体之所以显得不真实,就是因为忽略了透视的影响。这本书用非常直观的图示和案例,讲解了各种透视的基本规律,以及它们如何在画面中应用。它让我明白,即使是简单的静物,只要掌握了透视,也能画出极具空间感的作品。 书中对“结构线”的运用也给了我很大的启发。它教我如何去捕捉物体内部的结构,以及如何通过结构线来组织画面,使得画面中的元素之间既有联系,又不会显得杂乱。这种对“骨骼”的把握,让我的画作不仅有了“外形”,更有了“内涵”。 令我惊喜的是,书中还探讨了“不同视角下物体形态的变化”。它让我明白,同一个物体,从不同的角度看,它的形态会有很大的差异,而掌握了这一点,就能让我的画作更加生动和具有表现力。 这本书让我意识到,绘画的根基在于对形的深刻理解。只有真正“看懂”了物体,才能更好地表现它。它让我从一个“模仿者”变成了一个“理解者”,让我能够更加自信地去创作。

评分我一直觉得,绘画不仅仅是技巧的堆砌,更是对“情感”的表达。而《绘画最基础:色彩静物》这本书,恰恰点燃了我对静物画“情感表达”的探索欲望。 作者在书中并没有局限于“客观写实”,而是深入探讨了如何通过色彩、光影、构图等元素来传达画面的“情绪”和“意境”。比如,在画一个水果篮时,你可以通过明亮的色彩和温暖的光线来营造一种丰收、喜悦的氛围;而通过阴暗的色调和简洁的构图,则可以表现出一种宁静、沉思的感觉。 我尤其喜欢书中关于“色彩的情感联想”的讲解。它让我明白,不同的颜色能够唤起人们不同的情感体验。比如,红色常常与热情、活力相关,而蓝色则常常与冷静、忧郁相关。作者通过大量的范例,展示了如何在静物画中巧妙地运用色彩来影响观者的情绪。 书中对“光影的氛围营造”的探讨也给了我很大的启发。它让我明白,光线不仅仅是用来塑造形体的,更是用来烘托气氛的。比如,透过窗户投射进来的光线,可以带来一种温馨、私密的感觉;而昏暗的灯光,则可能营造出一种神秘、戏剧性的效果。 令我惊喜的是,书中还涉及到了“构图的情感引导”。它让我明白,通过对画面元素的合理安排,可以引导观者的视线,从而影响他们对画面情感的感知。比如,将主体放在画面的黄金分割点上,可以增强画面的稳定感和和谐感。 这本书让我觉得,静物画也可以是有灵魂的。它不仅仅是桌子上摆放的器物,更是艺术家内心世界的折射。它让我不再仅仅关注“画得像不像”,而是开始思考“我想表达什么”。

评分这本书对我来说,简直就像一本“光学教科书”!我一直对光线在物体上产生的各种奇妙变化感到好奇,但总是抓不住重点。这本书则像一位耐心的老师,把光线这个看不见的“画家”描绘得淋漓尽致。 作者在书中详细讲解了不同光源的特性,比如直射光、散射光、反射光等等,以及它们如何影响物体的明暗、色彩和质感。我尤其喜欢书中关于“高光”和“暗部”的讲解。它不是简单地说“这里最亮,那里最暗”,而是深入分析了高光是如何产生的,以及暗部并不是一片漆黑,而是包含着丰富的环境色和微弱的光线。 书中用大量的写实案例,展示了如何通过观察和捕捉光线的微妙变化来塑造物体的立体感。比如,在画一个水果时,它会教你如何去表现水果表面的反光,以及这些反光是如何随着水果的形状而变化的。这种对光影细节的极致追求,让我的画作一下子就变得生动起来。 令我惊喜的是,书中还探讨了“阴影的形状和颜色”。我以前总是把阴影画成一片死黑,而这本书则让我明白,阴影也是有形状的,而且会受到环境色的影响而呈现出不同的色彩。比如,在一个暖色的环境中,阴影可能会带有一些冷色调。 我特别喜欢书中关于“环境色在暗部的影响”的讲解。它让我明白,物体不仅仅受到自身光照的影响,还会受到周围环境色彩的“浸染”。这种对细节的关注,让我的画面看起来更加真实、有层次。 这本书让我不再害怕光影,而是开始享受光影带来的视觉乐趣。它让我明白,光线才是塑造画面的灵魂。

评分我一直认为,绘画的魅力在于“细节”,而《绘画最基础:色彩静物》这本书,将“细节”这个概念提升到了一个全新的高度。它让我明白了,决定一幅画作是否精彩的关键,往往在于那些我们容易忽略的小地方。 作者在书中花费了大量篇幅来讲解“纹理”的刻画。它不是简单地告诉你“这里的材质是粗糙的”,而是教你如何去观察不同材质表面的细微差别,以及如何通过笔触、色彩的搭配来模拟出这些细微的纹理。比如,在画一个橘子时,它会教你如何去捕捉橘子表面那种细密的凹凸感,以及这些凹凸感在光线下如何产生微妙的光影变化。 我尤其喜欢书中关于“反射和折射”的讲解。它让我明白,即使是看起来光滑的物体,表面也存在着丰富的反射和折射现象。比如,在画一个玻璃杯时,它会教你如何去表现杯子表面那些细微的折射光,以及这些光线是如何扭曲和变形的。 书中还深入探讨了“边缘的处理”。它让我明白,物体的边缘并不是一条生硬的直线,而是存在着微妙的虚实变化。比如,在画一个物体时,它会教你如何去表现物体边缘在光线下的柔和过渡,以及如何通过边缘的处理来增强画面的空间感。 令我惊喜的是,书中还涉及到了“笔触的肌理感”。它让我明白,不同的笔触能够带来不同的视觉感受。比如,粗糙的笔触可以表现出画面的“力量感”,而细腻的笔触则能营造出“精致感”。 这本书让我觉得,绘画就是一场与“细节”的对话。只有真正地关注细节,才能创造出令人惊叹的作品。它让我不再满足于表面的描绘,而是开始深入探索物体的内在肌理。

评分我一直对“构图”这个概念感到头疼,总觉得画面总是显得杂乱无章,缺乏重点。《绘画最基础:色彩静物》这本书,则像为我打开了一扇新的大门,让我对构图有了全新的认识。 作者在书中详细讲解了各种经典的构图法则,比如黄金分割、三角形构图、对称构图等等,并且用大量的静物写生案例,示范了如何将这些法则巧妙地运用到画面中。我尤其喜欢书中关于“视觉引导线”的运用。它让我明白,通过对画面元素的合理安排,可以有效地引导观者的视线,使他们能够自然而然地注意到画面的重点。 书中还深入探讨了“画面中的疏密关系”。它不是简单地将物体堆砌在一起,而是强调了画面元素的疏密有致,使得画面既有视觉的丰富性,又不失整体的简洁。比如,在画一堆水果时,它会教你如何去区分哪些水果需要细致刻画,哪些可以适当留白,从而形成有节奏感的画面。 令我惊喜的是,书中还涉及到了“背景的处理”。它让我明白,背景并不是可有可无的陪衬,而是能够起到烘托主体、增强画面的空间感的作用。作者通过对背景色彩、明暗、清晰度的不同处理,示范了如何让背景更好地服务于整体画面的表达。 这本书让我觉得,构图不再是枯燥的规则,而是充满智慧的艺术。它让我能够更有意识地去安排画面中的每一个元素,从而创作出既有视觉冲击力,又充满和谐美感的作品。它让我明白了,好的构图,能够让你的画作“开口说话”。

评分这本书的光影处理简直是神乎其技!我一直以来都对油画中那种微妙的光影变化感到着迷,但自己尝试时总是抓不住精髓。翻开《绘画最基础:色彩静物》,我仿佛得到了一个秘密武器。作者对光线的走向、物体表面的受光面、背光面以及阴影部分的层次描绘得淋漓尽致。书中通过大量的写实案例,清晰地展示了如何观察和捕捉光线的微妙变化,从最强的直射光到最柔和的散射光,每一种光线下物体的色彩和明暗都会呈现出不同的状态。 我尤其喜欢作者关于“体积感”的讲解。很多初学者在画静物时,总是把物体画得扁平,缺乏立体感。这本书深入浅出地剖析了如何通过色彩和明暗的对比来塑造物体的体积。它不是简单地说“这里亮,那里暗”,而是详细讲解了物体不同角度的受光程度、环境反射光的影响,甚至是如何利用色彩的冷暖变化来增强立体感。举个例子,作者在画一个玻璃杯时,不仅描绘了杯子本身的明暗,还细致地表现了杯子内部折射出的光线,以及杯子投射在桌面上细微的阴影。这种对细节的极致追求,让我对如何表现光滑、透明、甚至是有纹理的物体有了全新的认识。 书中对色彩的运用简直是一场视觉盛宴!我一直觉得色彩是绘画中最难掌握的部分,容易画得花花绿绿,缺乏整体感。但《绘画最基础:色彩静物》这本书让我看到了色彩的逻辑和秩序。作者不仅仅是教你调出漂亮的颜色,更重要的是让你理解色彩之间的关系。比如,关于互补色、邻近色在画面中的运用,如何利用色彩的饱和度和明度来统一画面,以及如何通过色彩的对比来突出主体。 我特别欣赏书中关于“环境色”的讲解。很多时候,我们画物体时只关注物体本身的固有色,却忽略了周围环境对物体色彩的影响。这本书用生动的案例告诉我,物体不是孤立存在的,它会受到周围色彩的“浸染”。比如,一个红色的苹果放在蓝色的桌布上,苹果的边缘可能会反射出一点蓝色的光,而蓝色桌布上也可能因为苹果的映衬而显得更鲜艳。这种对环境色细腻的描绘,让画面看起来更加真实、和谐,也更有呼吸感。 这本书在构图方面也给了我很多启发。以前画静物,我总是随意地把东西摆在一起,画出来的画面总是显得杂乱无章,缺乏重点。这本书系统地讲解了构图的基本原则,比如黄金分割、三角形构图、引导线等,并且结合具体的静物写生案例,示范了如何运用这些原则来安排画面元素,使画面既有视觉冲击力,又不失和谐与美感。 我最喜欢的部分是书中关于“虚实对比”的运用。很多时候,画面的生动性就体现在虚实之间的巧妙处理。作者在书中强调,并不是所有的细节都需要面面俱到,有时候适当的虚化处理反而能更好地突出主体,增强画面的空气感和空间感。比如,在画背景时,可以选择性地模糊处理,让前景的物体更加鲜明突出。 这本书的笔触运用讲解也非常实用。我一直觉得油画的笔触是有生命力的,不同的笔触能带来不同的质感和表现力。书中详细介绍了各种油画笔触的特点和运用方法,例如如何运用干笔触表现粗糙的纹理,如何运用湿笔触表现光滑的表面,以及如何通过笔触的走向来引导观者的视线。 我发现书中对于“节奏感”的把握也是非常到位的。它不仅仅是色彩和明暗的堆砌,更是一种有机的整体。作者通过对画面中各个元素的疏密、大小、虚实、明暗等进行巧妙的组合,使得画面富有变化和韵律,不会显得呆板。 这本书让我意识到,绘画不仅仅是技巧的堆砌,更是一种观察和感受的过程。作者在书中反复强调了“用心去感受”的重要性,要深入理解物体的形态、质感、以及它们在光线下的变化,从而将这种感受融入到绘画创作中。 我特别喜欢书中关于“情绪表达”的探讨。静物画也可以有情绪,可以通过色彩、光影、构图来传达不同的氛围和情感。比如,明亮的色彩和充足的光线可以营造出欢快、温暖的感觉,而暗淡的色彩和阴影则可以烘托出宁静、深邃的氛围。

评分这本《绘画最基础:色彩静物》给我的最大感受就是——它让色彩“活”了起来!我一直觉得色彩是有生命的,它们不仅仅是颜料的混合,更是情绪的载体,是故事的讲述者。这本书在这方面给我带来了巨大的启发。 作者在书中并没有简单地罗列各种颜色的使用方法,而是深入浅出地探讨了色彩的心理学和情感联想。比如,暖色调的运用如何营造温馨、活泼的氛围,而冷色调的运用又如何带来宁静、沉思的感觉。书中用大量的范例,展示了如何在静物画中通过色彩的搭配来传达不同的情绪和意境。 我特别喜欢书中关于“色彩和谐”的讲解。很多时候,我们在用色上容易陷入“各自为政”的困境,画面色彩杂乱,缺乏整体感。这本书则强调了色彩的内在联系和统一性。它教我如何运用同类色、邻近色来达到画面的和谐统一,又如何在和谐的基调中,巧妙地运用对比色来突出主体,增加画面的视觉张力。 书中对“固有色”和“光源色”的辨析也非常清晰。我以前总是纠结于物体的固有色,但这本书让我明白,物体真实的颜色会受到光线的影响而发生变化。它教我如何去观察物体在不同光线下的真实色彩,以及如何运用环境色来丰富画面的色彩层次。 令我惊喜的是,书中还探讨了“色彩的面积比例”对画面整体感受的影响。比如,大面积的某个色彩可以奠定画面的基调,而小面积的对比色则能起到点缀和强调的作用。这种对色彩在画面中“量”的控制,让我也能更有意识地去安排画面的色彩关系。 更让我感到兴奋的是,书中还涉及到了“笔触与色彩的互动”。它不仅仅是告诉你用什么颜色,更告诉你如何通过不同的笔触来表现色彩的质感。比如,厚重的笔触可以表现色彩的“实体感”,而轻薄的笔触则能营造出“通透感”。 这本书让我觉得,画好静物,不仅仅是模仿,更是对色彩的深刻理解和创造性运用。它让我不再害怕色彩,而是开始享受色彩带来的无限可能。

评分我最近一直在琢磨如何让我的素描作品更有“质感”。总是感觉画出来的东西太平,缺乏那种触摸得到的真实感。这本书真是雪中送炭!它没有直接教你如何画出光滑的玻璃或者粗糙的木头,而是从更根本的层面出发,讲解了如何通过对物体表面纹理的观察和刻画来表现质感。 书中用了大量的篇幅来分析不同材质的物体在光线下的表现,比如金属的光泽、布料的褶皱、陶瓷的温润等等。它不是简单地告诉你“这里要画亮一点”,而是深入剖析了这些材质的物理特性是如何影响它们对光的反射和吸收的。比如,金属的表面会产生很强的镜面反射,光线会集中在一个点上形成高光,而布料则会因为褶皱的不同而产生丰富的明暗变化和细腻的纹理。 我尤其对书中关于“笔触的肌理感”的讲解印象深刻。很多时候,我们过于追求画面的平整和光滑,反而失去了绘画本身的魅力。这本书鼓励我们去探索不同笔触所能带来的肌理效果。它通过具体的案例展示了如何运用粗糙的笔触来表现石头的纹理,如何用细腻的笔触来描绘丝绸的光泽,甚至是如何通过笔触的叠加和刮擦来模拟木头的年轮。 我感觉这本书就像一位经验丰富的老师,不仅告诉你“是什么”,更告诉你“为什么”。它不是简单地罗列技法,而是引导你去思考,去观察,去理解。比如,在讲解如何表现陶瓷的温润感时,作者没有直接告诉你用什么颜色,而是让你去感受陶瓷表面那种柔和的光泽,以及它在环境色影响下呈现出的微妙色彩变化。 书中还提到了“空气透视”在静物画中的应用。这让我茅塞顿开!以前画背景时,总觉得背景和前景的区分不够明显,画面缺乏空间感。这本书则教我如何利用色彩的明度、饱和度和清晰度的变化来表现远近物体的距离感,让画面更有纵深。 我真心觉得,这本书对于想要提升画面“真实感”和“触感”的绘画爱好者来说,是一本不可多得的宝藏。它打开了我的新视野,让我重新审视了绘画中的每一个细节。

评分我一直觉得,油画的魅力在于它的“厚重感”和“笔触感”,但自己尝试时总是抓不住那种感觉。《绘画最基础:色彩静物》这本书,则像一位经验丰富的导师,为我揭示了油画的奥秘。 作者在书中花费了大量的篇幅来讲解“油画的媒介和技法”。它不是简单地告诉你油画颜料是什么,而是深入到各种媒介(如松节油、亚麻籽油)的作用,以及它们如何影响油画颜料的稠度、干燥速度和光泽度。我尤其喜欢书中关于“层层叠加”的技法讲解。它让我明白,油画的厚重感和丰富的色彩层次,往往是通过多层颜料的叠加来实现的。 书中还深入探讨了“笔触的运用”。它不是简单地告诉你用什么笔,而是教你如何通过不同的笔触来表现不同的材质和情感。比如,用厚重的笔触来表现粗糙的物体,用细腻的笔触来描绘光滑的表面,甚至通过笔触的走向来引导观者的视线。 令我惊喜的是,书中还涉及到了“刮刀和画笔的结合运用”。它让我明白,油画不仅仅是用画笔来完成的,还可以通过刮刀等工具来创造出独特的肌理和效果。作者通过具体的案例,展示了如何巧妙地结合使用这些工具,来丰富画面的表现力。 这本书让我觉得,油画是一种充满生命力的绘画形式。它不仅仅是色彩的堆砌,更是通过颜料和笔触的巧妙组合,来创造出令人惊叹的艺术品。它让我不再害怕油画的复杂,而是开始享受它带来的无限可能性。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有