具体描述

内容简介

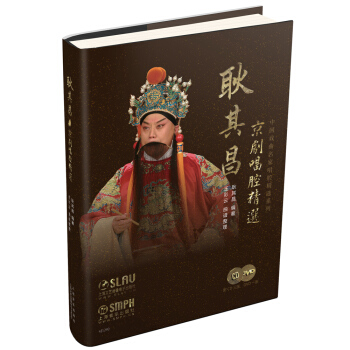

陈豫钟(1762—1806),字浚仪,号秋堂,钱塘人,清代学者、书画篆刻家。出身金石世家,乾隆时廪生。深于小学,工书篆籀,摹印尤精,与黄易、陈鸿寿、奚冈齐名,为浙派篆刻“西泠八家”之一。著有《古今画人传》、《求是斋印谱》、《求是斋集》、《明画姓氏韵编》。陈豫钟在篆刻史上的地位虽然不及丁敬、邓石如那样具有开宗立派的影响,但作为“西泠八家”之一的他对浙派后继者的影响却非常大,如赵之琛、钱松登都曾师法于他,无论是印作的风格还是他们自己在边款中的记载,都折射出了陈豫钟对他们的影响。

用户评价

这本书的装帧设计实在是太出色了,首先映入眼帘的是那种沉稳大气的封面,纸张的质感摸上去就很考究,带着一种特有的油润感,一看就知道是精心挑选过的材料。内页的印刷更是没得挑剔,那些篆刻作品的线条和阴刻的细节处理得极为精妙,即便是放大观察,那些刀痕的力度和游走都能清晰地被捕捉到。我特别喜欢它在版式布局上的处理,每一方印章的展示都留有足够的“呼吸空间”,让观者可以沉浸其中,细细品味篆刻家在方寸之间所倾注的心血。有时候,好的图书设计本身就是一种艺术的延伸,它让阅读体验从单纯的知识获取,升华为一种视觉和触觉上的享受。这本书在这方面做得非常到位,让人捧在手里就舍不得放下,它不仅仅是一本图录,更像是一件值得收藏的艺术品,这种对细节的极致追求,无疑提升了整部作品的收藏价值和观赏价值。

评分这本书的装帧选材,特别是纸张的选用,非常耐人寻味。它采用了一种能够很好地还原篆刻作品那种肌理感的纸张,这种纸张的吸光性和光泽度,使得印面的阴刻部分呈现出深邃的质感,而凸起的朱文则显得温润而富有光泽。这一点对于研究篆刻作品的拓印效果至关重要。我常常在想,如果用那种过于光滑或反光的纸张,那些细微的刀痕和冲切的痕迹就会被掩盖,从而削弱了作品的力度感。这本书的出版方显然在这方面做了大量严谨的测试和选择,这种对细节的执着,是对篆刻艺术本身最大的尊重,也让每一张图片都仿佛拥有了实体印章的重量感和触感。

评分我特别欣赏这种汇集了不同时代、不同流派大家印作的编纂思路。它提供了一个极佳的横向比较平台。当你将目光从一方雄浑遒劲的汉印风格印章,迅速转移到另一方清丽精巧的文人印章时,那种艺术风格的巨大反差和魅力转换,是极其震撼的。这种对比不仅展示了篆刻技艺的广博性,更深刻地揭示了不同历史时期社会审美情趣的变迁。对于任何一个渴望在篆刻领域有所建树的后学者来说,这种“群星璀璨”的展示方式,远胜于孤立地学习某一位名家的风格。它提供了一个全景式的视野,帮助我们构建起一个更加立体和全面的艺术认知框架。

评分坦白讲,我并不是一个科班出身的篆刻学习者,更多的是被篆刻那种古拙厚重的气韵所吸引。最初翻看这类专业书籍时,我常会感到有些晦涩难懂,但这本书的编排逻辑却非常友好。它似乎深知普通读者与专业人士之间的认知鸿沟,在展示精美印蜕的同时,没有过度堆砌那些艰深的术语。相反,通过清晰的图像和恰当的排版,它引导着我的目光自然而然地去关注印文的结构、边框的处理以及印泥晕染的层次感。这种“润物细无声”的引导方式,极大地降低了欣赏门槛,让我这个外行人也能感受到其中蕴含的韵味和审美价值,确实是难能可贵的一本普及与提高兼具的佳作。

评分作为一名对传统艺术,尤其是金石学颇有研究的爱好者,我一直对那些能够将古法与个人风格完美融合的篆刻家抱有极高的敬意。这本书的呈现方式,让我得以近距离“接触”到这些大师的作品精髓。我惊喜地发现,即便是同一位篆刻家,在不同时期的作品中,其刀法和章法也展现出微妙的变化和演进。例如,初期的作品可能更偏向于古朴浑厚的朱文,而后期的创作则在笔法上更显灵动,朱白相间的处理也更加大胆和富有意趣。这种系统性的展示,对于研究篆刻艺术的发展脉络而言,无疑是极具参考价值的。它不是简单地罗列作品,而是提供了一个深入剖析艺术风格流变的窗口,让我对篆刻艺术的生命力有了更深层次的理解和体悟。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有

![数字影视编导与制作/高等学校教材 [Digital Video Directing and Producing] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/12181835/59cb6c44Na51e59b0.jpg)