具体描述

编辑推荐

阅读名作背后的故事品味中华艺术的精华

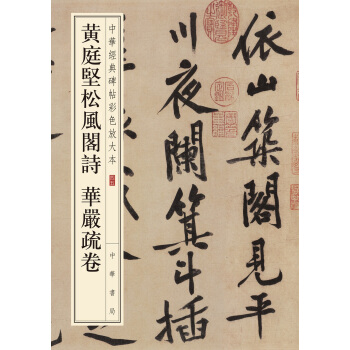

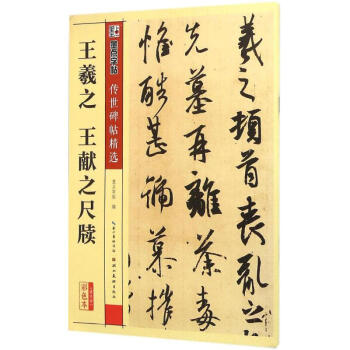

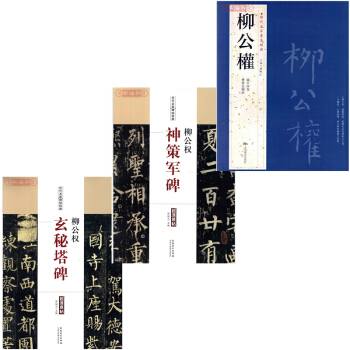

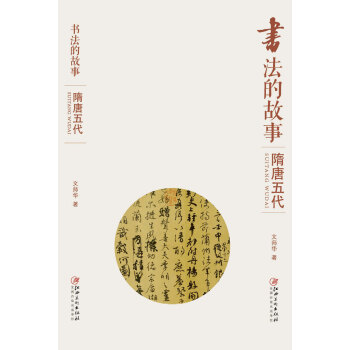

本书对书法史上著名作品的解读全面清晰,配以精彩的图片,与文字相得益彰。小开本翻阅手感甚好。

内容简介

中国书法艺术源远流长,本丛书通过精选中国古代书法史的名碑名帖,对每一件作品和背后的故事进行深入浅出的讲解,从作者、技法、师承、书法趣闻以及在书法史上的地位等诸多方面立体解读,让读者更好地了解作品的精神内涵,领会中国书法艺术的文脉与魅力。

丛书共分四卷,分为先秦两汉、魏晋南北朝、隋唐五代、宋元明清。本系列图书图文并茂,装帧精美,具有较高的学术价值和赏析价值。

作者简介

文师华,男,1961年生,文学博士。江西省教学名师奖获得者,原南昌大学中文系主任、教授、硕导,从事中国古代文学及书法研究。现为中国社科院文学研究所研究员,中国楹联学会评审委员会副主任,江西省楹联学会会长,江西省书法家协会理论教育委员会委员,江西省文史馆特邀书画家等,江西省楹联学会会长。

内页插图

目录

用户评价

这部作品简直是一场视觉与精神的盛宴,它将我们带入了一个充满传奇色彩的时代。作者的笔触极其细腻,对人物性格的刻画入木三分,让人仿佛能真切感受到那些伟大书法家们在创作时的心境与挣扎。书中对艺术史脉络的梳理清晰而富有洞察力,并非简单的年代罗列,而是将技术演变与社会思潮紧密结合,让人明白了为何在特定时期会出现那样风格的书法。例如,对于虞世南和欧阳询作品中那种内敛而遒劲的“骨力”的剖析,简直是教科书级别的讲解,即便是初学者也能从中领悟到书法的精髓。此外,作者巧妙地运用了大量的旁征博引,穿插了当时的诗词歌赋和历史事件,极大地丰富了阅读体验,使得书法不再是孤立的技艺展示,而是特定历史文化氛围下的产物。读完后,我感觉对中国传统文化的理解又上升到了一个新的层次,那种历史的厚重感和艺术的生命力交织在一起,让人回味无穷。

评分这本书的结构安排堪称一绝,它不像传统的断代史那样死板,而是采用了主题式推进的结构,围绕几个核心的艺术理念展开,将不同时期、不同地域的书法家串联起来,形成了一张宏大的文化网。特别是书中对于“意境”的探讨,从早期的质朴到中期的妍美,再到后期的醇厚,作者用极其富有画面感的语言,为我们描绘了书法的“意境”是如何随着时代的发展而演变的。它让我明白,书法的美感,很大程度上来源于书写者对生活、对情感的深度体验。此书的编排非常适合深度阅读和反复咀嚼,每一次重读都会有新的发现,仿佛剥开了一层又一层的历史洋葱,总有新的惊喜在等待着探索者。这是一部值得我珍藏在书架上,时常翻阅的经典之作。

评分说实话,我本来对手稿和碑帖的研究一直比较头疼,总觉得枯燥乏味,但这本书彻底颠覆了我的看法。它成功地将晦涩的理论用一种近乎讲故事的方式娓娓道来,尤其是在讨论“二王”的传承与分流时,简直像看一部跌宕起伏的家族史。作者对于笔法细节的描述精准得令人赞叹,比如对“提按顿挫”的描述,不再是空泛的口号,而是结合了具体字例进行示范性的分析,即便没有实物在手,也能在脑海中勾勒出笔锋在纸上运行的轨迹。最让我惊喜的是,它还探讨了不同书写工具,如毛笔的材质、墨汁的浓淡对最终呈现效果的影响,这种跨学科的视角让整个研究立体了起来。整本书的装帧设计也相当考究,图文排版疏密得当,极大地提升了阅读舒适度,让人愿意花上几个小时沉浸其中,细细品味每一处的精妙设计。

评分我特别欣赏这本书在学术严谨性和可读性之间达成的完美平衡。它引用的史料翔实可靠,考证功夫可见一斑,但行文却极其流畅自然,完全没有那种堆砌文献的冗余感。特别是书中对于某些存疑作品的考辨过程,作者采取了开放而理性的态度,展示了多方观点,而非武断地下结论,这体现了真正的学者风范。读完后,我立刻重拾起了久违的毛笔,尝试着模仿书中提及的某个特定书家的笔意,竟然有种豁然开朗的感觉,这说明作者传授的不仅仅是知识,更是一种触类旁通的思维方式。这本书的价值远超一本艺术史专著,它更像是一本关于审美哲学的入门指南,引导读者思考“美”是如何在特定的历史熔炉中被塑造和提炼出来的。

评分这是一本充满温度的书,它没有高高在上的学究气,反而让人感到一种与历史对话的亲密感。作者对于那个动荡年代的社会背景描写得极为传神,让我们理解了在战乱或变革时期,文人士大夫是如何通过书法来寄托家国情怀、排遣内心苦闷的。读到某些书法家颠沛流离的经历,再对照其晚期作品中流露出的苍劲与洒脱,那种情感的共鸣是极其强烈的。书中对一些流派风格的区分,如北碑的雄强与南帖的秀逸之间的张力,被描绘得生动有趣,如同欣赏一场精彩的武林对决。作者的叙事节奏掌控得极好,时而高亢激昂,时而低回婉转,跟着作者的思路走,不知不觉间,那些原本拗口的专业术语也变得易于理解,完全没有阅读门槛。

评分喜欢这套书!京东很方便

评分不错,很好

评分这是一本非常有趣的书。

评分不错,很好

评分这是一本非常有趣的书。

评分喜欢这套书!京东很方便

评分书是真好,所以等了好久才到货,也算没白等,京东在线客服太渣了,屁用没有,还是电话客服好,能实际解决问题给意见

评分书写的不错,就这种小书读着方便,也通俗易懂。

评分不错,很好

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有