具体描述

产品特色

编辑推荐

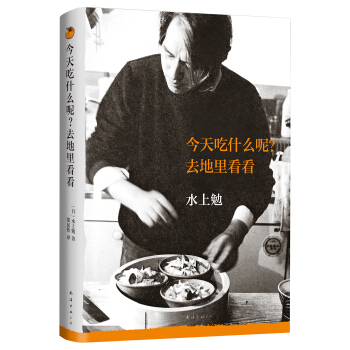

与井上靖、松本清张、司马辽太郎齐名,文学大师水上勉山居生活随笔

他居住在轻井泽山间,开垦荒地,依照天时,向身边的土地寻找一餐一饭

诗情禅意文字,八十余幅照片,真实记录素食修行之道,写尽季节流转,山野逸趣

每天的一餐一饭中,就有人生珍贵的东西

知名译者郑民钦倾情翻译,译本精良,字字珠玑

十二月岁时记手绘书签随机赠送,山野逸趣,风味十足

内容简介

本书是文学大师水上勉十二个月山居生活的随笔集。

他居住在轻井泽的山庄,依照天时,向身边的土地寻找一餐一饭。开垦荒地,一边和野鸽子斗智斗勇一边种豆;采摘野菜,一小把水芹的嫩叶都令人感动落泪。

八月是凉拌豆腐的季节,九月是松茸的季节,十月是野果成熟的季节。山野中的果实、蘑菇、野草、竹笋皆可上桌。自己动手酿果酒,连果核和果皮都会融化在舌尖上。

今天吃什么呢?去问问土地就行了。味觉是潜藏于人生中的精神史。如果我们轻视疏忽每天的饮食,就是对“道”的松懈怠惰。

作者简介

水上勉(1919—2004)

日本作家,生于福井县,少年时代曾当过禅寺侍者,肄业于立命馆大学文学系,后师事作家宇野浩二。1959年发表《雾与影》,正式登上文坛。1960年以《大海獠牙》获日本侦探作家俱乐部奖,1961年以《雁寺》获直木三十五奖,1971年以《宇野浩二传》获菊池宽奖,1973年以《一个北国女人的故事》和《士兵的胡须》获吉川英治文学奖,1975年以《一休》获谷崎润一郎奖,1977年以《寺泊》获川端康成文学奖,1983年以《良宽》获每日艺术奖。1998年获“文化功劳者”称号。另有《火烧金阁》《文娜啊,从树上下来吧》等多部作品。作品多以底层人民为主角,充满传统美,营造出独具韵味的“水上调”。

精彩书评

水上勉的厉害之处在于自得其乐,而且每一道菜中包含着浓浓的乡愁。回头看看自己的饮食,每天忙于生活,然后忙于吃,所谓吃,只是活下去的本能而已。

——热心读者

近来人们无论吃菜、吃鱼,还是喝汤,都是用“脑袋”吃喝,所以我特地提醒大家要用“嘴”吃,如此而已。

——水上勉

目录

一月

二月

三月

四月

五月

六月

七月

八月

九月

十月

十一月

十二月

后记

精彩书摘

我非常喜欢梅干,每年都要腌制。我住在轻井泽,一晃已经四年,现在家里摆放着五六个装有各地不同梅干的罐子。这是使用我小时候从和尚那里学到的方法腌制的,味道很好。每年这个月,我都分别购买或让人寄来京都的月濑梅、汤河原的小田原梅、轻井泽的松井田梅。

相国寺瑞春院的庭院里梅树品种齐全,可以称为“梅庭”。现在还时常在寺内散步,可以看见青梅硕果累累,仿佛要掉落到墙外的路上。当年住持松庵和尚每年都把收获的青梅腌制起来。我年龄虽小,也在一旁帮忙。为了腌制青梅,地里还特地种有紫苏。把紫红色的叶子洗干净后,用盐揉。揉出紫黑色的汁,染在手指上,几天也退不下去,上学时还受到同学的嘲笑。就是说,我大约从十岁开始,一到六月的收获期,就很卖力地参与腌制梅干。

小时候学到的东西,就像《般若心经》《观音经》铭刻脑海里一样,还俗近五十年之后的今天,还会蹦出《枯芒》这首歌,腌制梅干也是如此,如果说我的腌制方法已经登堂入室,听起来感觉有点自吹自擂,但的确是松庵和尚式的腌制法。

和尚说,腌制梅干的青梅必须要雨水淋过之后才能用。我不知道这样有什么好处,但京都一带,如果不下雨,即使梅子已经泛黄,还是觉得不到腌制的时候。把摘下来的梅子洗干净,浸泡一个晚上,和尚告诉我这是为了去涩,同时也可以让果核与果肉剥离开来。青梅浸泡在水里,黄色逐渐加深。沥干水分以后,用布一个个擦干。然后,抓一把盐,大概是梅子重量的百分之二十,放进瓶子里,接着放梅子,这样一层盐一层梅子装满,关紧瓶盖。放置四五天后,瓶子里的水漫上来。这就是寺院所说的“白梅醋”。这个时候,地里的红紫苏尚未成熟,于是等待着,大约需要三四周的时间。

七月初,红紫苏长大,把叶子摘下来,洗干净,用盐揉。把第一遍苦汁倒掉,然后取少许梅汁多次加入继续揉。这时,紫苏的红色素就出来,变成红色的液体。这就是所谓的“赤梅醋”。松庵和尚把这种红色的液体装在另外的瓶子里,夏天时,加入砂糖和冰水,作为饮料招待客人,却没有让我这个小和尚品尝过。揉过的紫苏叶散放在梅子上,再把梅醋倒回去,关紧瓶盖,一直腌制到“土用”。

到了土用,选一天阳光灿烂的日子,把梅干取出来摆在笸箩里晒干。要一个一个平摆,不能重叠在一起,夜晚也放在外面。

和尚说“梅子喜欢夜间的露水”。据说夜间的露水浸润后,梅子变得柔软。去年,我照和尚所说的方法夜间把梅干放在外面,结果被雨淋了。由于盐分丢失,立刻就发霉。我只好用梅醋一个个洗过,重新晒干。

在晒干的过程中,梅子出现皱褶,颜色变深,然后装回瓶子里,一层梅子一层紫苏叶地码好,加入红色的梅醋,关紧瓶盖。过程基本就是如此,大概谁都可以掌握。和尚的腌制方法虽然感觉有的步骤比较粗糙,但也许由于青梅本身很好,所以很有味道。我的梅干都是腌制半年后才开始吃,客人赞不绝口。木村光一夫人等一到我家里,开口就是“梅干”,为此目的而来。

松庵和尚用茶褐色罐子装梅干,外面贴着写有年月日的和纸,放在土仓里。土仓里摆放着大约五十个罐子,按照年代顺序食用。梅干对于禅宗不可或缺,既是饥荒时的一种食品,也是药品,所以十分珍惜,储藏在存放佛具的土仓的楼梯下面。

“脆腌梅干”是我向信州人学来的,理解成蜜饯青梅就可以,也叫作“蜜饯甘露”。挑选还很脆的青色梅子,浸在水里四五个小时去涩,放在木板上,撒盐,用木盖盖住,摇晃,果核就与果肉剥离。然后沥干水分,我的做法是梅子与同等分量的砂糖一起装瓶,关紧盖子。砂糖融化成汁水,煮汁水,撇去泡沫,趁热浇在梅子上,放凉后存储在阴凉处。听说应该不断地续加进去,但是我一次就全卖出去,几乎没有剩下来。作为威士忌的酒肴、日本酒的下酒菜、茶泡饭的凉菜,放两个在酒盅里,用牙签戳出来,客人肯定吃了还要吃。

因着腌制梅干,有一些事情镌刻在我的脑子里无法拂去。其中之一就是十分珍惜的“大正十三年的梅干”。这件事我曾撰文发表在杂志上,这里重复觉得有点不好意思,但无论如何还是想再写出来。

前些年,其实也就是两年前,一家电视台给我安排对谈的节目,告诉我找任何人谈都可以。因为我当时想与松庵和尚的“大黑”山盛多津子女士及其女儿良子小姐见面。

松庵和尚大约十八年前于七十二岁时故去。禅宗寺院,尤其本山塔头寺院,和尚故去以后,留下的妻子和女儿的境遇十分凄凉。如果有入赘女婿,已经确定为新的住持,那问题不大。否则,母女就会被逐出山门,因为年轻的和尚带着妻子来担任新的住持了。在家人无此事,出家人尤其禅寺,十分冷酷。住持死后,不知有多少妻女流落街头。因此,住持生前往往都为母女的未来盘算操心。然而,就瑞春院而言,良子一直未嫁,也没有与云水僧结婚的缘分,而松庵和尚溘逝。总寺命令松庵和尚的妻女立即离去。还不到七七四十九天,母女俩却只能离开长年同甘共苦的寺院。多津子女士想要一点松庵和尚的遗物作纪念,进入土仓,看见摆放着五十多个罐子,于是抱着其中贴有大正十三年和纸的罐子离去。她就是在大正十三年嫁给松庵和尚的。那一年我五岁,还在若狭。我是昭和三年进入瑞春院的,是举行“御大典”那一年。两年以后,良子出生。我日夜照顾这个婴儿,洗尿布,照看她,又苦又累,哭过好几次。第四年我逃离寺院,此后多年没见过她们。和尚死后,知道她们母女住在大津的晴岚町,我曾去看望过一次。后来过了几年又去看望,她们已经搬家,不知道搬往何处。这次电视台安排对谈节目,我也有通过电视台寻找她们的意思。

电视台找到她们了,给我的答复是:母女俩离开晴岚町后,在三井寺下的湖西线旁边的住宅地新建一栋房屋居住。但多津子一年前于七十五岁时去世,现在只有良子靠教授茶道独自生活。良子回复说很想见我,打算去东京的电视台演播室。我记忆中的良子还是婴儿,如今已是四十五岁的中年人了,想到这些,心情复杂。我从轻井泽下来,前往电视台。

我和良子女士时隔四十五年重逢,大家为对方的健在感到高兴。对谈节目只有十五分钟,想说的话很多很多。后来让赞助方出面协商,最后在电视台里的会客室才和她真正交谈。良子女士在饭盒大小的密封容器里装着梅干给我拿来,说道:“我带来的是大正十三年的梅干,是母亲和父亲一起腌制的。父亲喜欢梅干,经常从院子里摘下来腌制,据说这是母亲嫁过去那一年腌制的。母亲死前对我说,如果你有机会见到勉先生,分送给他。”

良子女士说完,热泪盈眶。我默默地接过来。回到轻井泽,已是深夜,取出一颗,放进嘴里。梅干在舌头上转动,起先是盐分的咸味,接着在唾液的作用下,梅干变圆膨胀起来,最后是甘露般的清甜。我有幸能品尝到这种先苦后甜的老梅干,无比高兴。我对着生存五十三年的梅干感激涕零。

我把这件事写成一篇小文,发表在某报纸的专栏上。后来,一个年轻的读者打电话来说:“梅干能保存五十三年吗?不会烂了啊?完全是瞎说八道吧。”我对他仔细说明保存五十三年的梅干的形状以及味道,但是他嘿嘿嘿笑道:“作家虚构的本事就是好。”说罢,挂断电话。

我气愤了,便把和这个青年的对话又发表在专栏上。居住在小田原的尾崎一雄先生看过这篇短文,写了如下的短文发表在《全读物》的随笔栏:

水上氏在《再谈梅干》一文中反复说明,而且末尾还如此强调:“我对打电话的人忘了说,现在补上。我所说的并非城里市场上销售的那种大批量制作的假梅干,而是真正的梅子和盐腌制的梅干。”

其实,我家里还有嘉永三年(1850)和明治四十一年(1908)腌制的梅干。前者是尾崎士郎的朋友高木德(士郎创作的《人生剧场》青春篇中的人物新海一八的原型)于昭和三十一年赠送的,后者是昭和三十年九月藤枝静男赠送的。藤枝在赠送时附有一信,其中写道: “此为小生出生之年母亲腌制之物。据说申(猴)年的梅子尤其好。”

收到之后,家人品尝,结果评价是:高木氏的已经不能称为梅干了,藤枝氏的是地地道道的梅干。

我写这篇稿子的时候,第一次完整地吃了一颗藤枝氏赠送的梅干,时过二十年,依然还是地道的梅干,与水上氏所说的味道十分接近。我试着将坚硬的果核破开,果仁(本地称为籽儿或者天神)也保持原味。

我看过尾崎先生的文章,不由得眼角发热。打电话的那个年轻人是否看过这篇文章呢?

在轻井泽腌制梅干的时候,脑子里存储着上述这些事情。对于我来说,制作梅干,会联想起各种各样的事情,把这些各种各样的事情都封存在瓶子里腌起来也是一种乐趣。不言而喻,松庵和尚、多津子夫人、良子女士的影像重叠在一起,还有尾崎先生、藤枝先生,虽然已经进入老年,却向年轻人显示出仅仅一粒小小的梅干备受珍惜、舌尖品尝所表现的友谊。人也活在一粒梅干上,怀着人生珍贵的东西。我想把这句话告诉那个打电话的年轻人。

用户评价

我一直对那些能勾起童年回忆的书籍情有独钟,尤其是那些与食物、与家庭相关的。这本书的名字《今天吃什么呢?去地里看看》就像一颗小石子,在我平静的心湖里激起了层层涟漪。我从小在城市长大,对于“地里”这两个字,更多的只是模糊的概念,是课本里的插图,是新闻里的报道。但“去地里看看”这个行动,却充满了探险和发现的意味。我猜测,这本书或许会讲述一个主人公,因为某种契机,离开了熟悉的生活环境,走进了乡村,开始了与土地的亲密接触。在那里,他/她不再是那个对着屏幕发呆、纠结晚餐吃什么的都市人,而是开始学习耕种,体验播种、浇水、施肥、收获的整个过程。书里可能不会直接给出“今天吃什么”的答案,而是通过主人公在田间地头的所见所闻所感,来引导读者思考食物的来源,思考季节的轮回,思考自然的馈赠。也许会有关于某种蔬菜生长的故事,关于某种粮食如何被收割、加工,关于农民的辛勤劳动。读完这本书,我期待的不仅仅是获得烹饪灵感,更希望它能像一位智者,用最真诚的方式,教会我尊重食物,热爱生活,并重新审视自己与自然的关系。这种对生活根基的探索,远比单纯的食谱更有深度。

评分当我对千篇一律的餐桌感到厌倦,对各种“网红”食谱感到迷茫时,《今天吃什么呢?去地里看看》这个书名,就像一缕清风吹散了心头的阴霾。它没有直接抛出一堆菜名,而是指向了一个更广阔的领域——“地里”。这个词语本身就充满了生命力,充满了原始的、朴素的魅力。我脑海里浮现的,不是冰冷的厨房,而是充满生机的田野,是农民们辛勤劳作的身影,是四季的更迭带来的食物馈赠。我猜想,这本书或许会带领我们走进一个关于食物的“溯源之旅”。它可能不会教你多么复杂的烹饪技巧,而是让你了解一种食材的来龙去脉。比如,为什么有些季节会有某种水果,而另一些季节则没有?如何才能最大程度地保留食材的营养和风味?甚至,书中可能还会包含一些关于农事活动的介绍,让我们对食物的生产过程有更深的理解。读这本书,我期待的不仅仅是解决“吃什么”的难题,更是希望它能引发我对食物的敬畏,对自然的感恩,以及对健康、可持续生活方式的向往。它是一种提醒,提醒我们不要忘记食物的根,不要忘记我们与土地的连接。

评分最近总是觉得生活有些空洞,不知道是为了什么而忙碌。偶然看到这本书的名字《今天吃什么呢?去地里看看》,突然觉得,也许解决“吃什么”这个看似微小的问题,可以触及更深层的生活哲学。这本书给我的感觉,就像一位老友在秋日午后,悠闲地坐在自家院子里,手里拿着一把刚摘下来的蔬菜,一边和你聊天,一边分享关于食物的智慧。它不是那种让你手忙脚乱地去搜集食材、花费大量时间烹饪的“硬核”食谱,更像是一种生活态度的引导。我猜想,书中会有很多关于土地的故事,关于不同农作物在四季中的生长变化,关于人们如何与自然和谐相处。它可能不会直接告诉你今天该做什么菜,而是通过讲述这些故事,让你在潜移默化中,对食物产生一种全新的认识。你会开始思考,这根蔬菜是从哪里来的?它是经历了怎样的生长过程才来到我面前?这份思考,自然而然地就会转化为对餐桌上食物的珍惜,以及对烹饪的热情。我期待这本书能带我进入一个充满泥土芬芳、阳光气息的世界,让我找回那种简单而纯粹的幸福感,那种发自内心的“今天,就吃这个”的笃定。

评分说实话,我最近在尝试一种更加健康、更加可持续的生活方式,但总觉得缺乏一些具象的指引。而《今天吃什么呢?去地里看看》这个书名,恰恰触动了我内心深处的需求。它没有直接承诺给你一个具体的菜单,反而提出了一种“去地里看看”的行动。这暗示着,解决“今天吃什么”的问题,并不在于翻阅琳琅满目的菜谱,而在于理解食物的本质,理解它们是如何来到我们的餐桌上的。我猜想,这本书的核心可能不是介绍多少道复杂的料理,而是通过对农耕生活、对土地的描绘,来建立一种对食物的敬畏之心。它或许会探讨不同地区、不同季节的作物特点,以及它们各自蕴含的营养价值。我期待它能够介绍一些简单易行的耕种方法,哪怕是在阳台上也能实现的迷你菜园,让我们亲手感受植物生长的奇妙。同时,我也希望书中能传递一种“就地取材”、“物尽其用”的理念,鼓励我们在日常生活中减少浪费,选择当季、本地的食材。这种回归本源、关注源头的理念,对于倡导绿色生活的人来说,无疑是一股清流。它不是教你如何“吃”,而是教你如何“理解吃”。

评分最近的生活节奏总是快得让人喘不过气,每天下班回家,第一件事就是面对“今天吃什么”这个世纪难题。脑子里一片空白,冰箱里好像也永远缺了点什么。翻到这本书,封面上的“今天吃什么呢?去地里看看”这几个字,瞬间就击中了我的心。我脑海里浮现出那种古朴的生活场景,好像只要走进那片土地,答案就会自然而然地浮现。这本书带来的感觉,与其说是一本食谱,不如说是一种生活方式的邀请。它不是那种需要你精通厨艺、搜罗各种稀有食材的书,更像是你邻居家那位经验丰富、总是能从寻常食材里变出美味的老奶奶,轻描淡写地跟你分享她的智慧。我想象着,书中会描绘四季的变化,不同季节里土地孕育出的食材,以及人们如何顺应自然,在餐桌上呈现出最本真的味道。也许会有关于如何辨别新鲜食材的技巧,如何储存当季蔬果的方法,甚至是如何利用一些看似不起眼的边角料做出令人惊喜的菜肴。我尤其期待的是,它能否唤醒我内心深处对土地的情感连接,让我重新认识到食物的来之不易,以及回归自然生活的美好。这种对朴素生活和食物本源的向往,在这个喧嚣的时代显得尤为珍贵。

评分水上这本书很有趣,很值得一读,细品之

评分质量不错,值得购买。快递赞一个

评分好书

评分ok

评分三杯吐然诺,五岳倒为轻。

评分一直信赖京东自营,书好,更重要是速度快,点赞!

评分很有意思,不过果然不同国家饮食不同,有很多食材我都不知道是什么,比如嵯峨豆腐。。。

评分一本好书,丰富我的生活!

评分一本好书,丰富我的生活!

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有