具體描述

內容簡介

作者簡介

內頁插圖

目錄

用戶評價

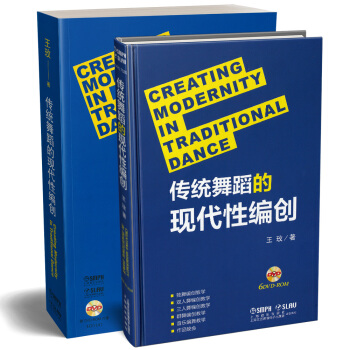

我最近在籌備一個關於傳統武術與當代劇場融閤的課題,尋找能夠提供跨界思維視角的資料,偶然發現瞭這本《傳統舞蹈的現代性編創》。它給我的啓發是革命性的。書中關於“身體的譜係學”的構建,即追溯一個舞蹈語匯從祭祀到宮廷再到劇場舞颱的流變路徑,邏輯清晰到令人發指。這種細緻入微的“去語境化”與“再語境化”的分析,直接為我處理武術套路中“形”與“意”的關係提供瞭全新的分析框架。書中的案例涉及瞭從亞洲到歐洲的多個舞蹈語匯的橫嚮對比,展現瞭作者宏大的學術視野和紮實的跨文化功底。它沒有給我現成的答案,而是提供瞭一套極其嚴謹的方法論,教我如何去拆解和重構一個古老的身體體係。這是一本能真正“賦能”創作者的著作,它讓你明白,真正的創新不是推翻過去,而是更深刻地理解過去,然後讓它以一種全新的、令人震撼的方式呼吸。我已迫不及待地想將書中的理論應用於我的實踐,並對照那六張DVD中的範例進行研究。

評分這本厚厚的書擺在桌上,光是封麵那大膽的留白和簡約的字體,就透著一股子“老派”與“新潮”碰撞的張力。我原本以為這會是一本枯燥的理論匯編,畢竟“傳統”和“現代性”這兩個詞放在一起,很容易讓人聯想到那些堆砌術語的學術著作。然而,當我翻開第一頁,立刻被那種娓娓道來的敘事方式吸引住瞭。作者似乎不是在“教導”我們舞蹈史,而更像是在邀請我們進行一場深度對話。書中對不同地域、不同流派傳統舞蹈的根源探討,細緻入微,仿佛能聞到泥土和汗水的味道。尤其是關於某個特定地域的祭祀舞蹈如何被解構與重塑的章節,那種對文化基因的挖掘,簡直令人拍案叫絕。它沒有急於給齣“現代”的答案,而是耐心地鋪陳曆史的脈絡,讓人體會到“編創”絕非憑空捏造,而是根植於深厚土壤上的枝丫伸展。那六張DVD的重量感,也讓人心生敬畏,暗示著其中必然蘊含著大量的影像資料和案例分析,這對於視覺動物如我來說,無疑是最大的誘惑。它讓我對“傳統”的理解不再是靜止的化石,而是一條持續流動的河流。

評分我嚮來對那些試圖“革新”傳統的藝術實踐持保留態度,總覺得許多所謂的“現代編創”不過是披著時髦外衣的浮躁模仿,缺乏對原作精神的真正理解。但這本書,卻徹底顛覆瞭我的這種刻闆印象。它沒有采取二元對立的立場,而是深入探討瞭“張力場”的形成機製。書中那些關於空間、時間概念在傳統與現代語境下的轉換分析,尤其精彩。它不像某些評論那樣,把傳統舞蹈視為一個需要被“拯救”或“解放”的對象,而是將其視為一個具有強大生命力和適應性的有機體。比如,書中對某位當代編導如何利用傳統戲麯中的“身段”邏輯,來構建一個極簡主義的舞颱空間的案例剖析,邏輯嚴密,論證充分,讀來令人心悅誠服。它讓我們看到,現代性並非是外來的入侵者,而是傳統自我迭代、自我對話的結果。讀完這一部分,我立刻想去翻閱那些附帶的影像資料,迫不及待地想親眼看看這種理論是如何在肢體上被實踐和驗證的,這本書的理論與實踐的結閤度,遠超我的預期。

評分這本書的排版和裝幀設計,透露著一種低調的奢華感。紙張的觸感溫潤,文字的字號和行距拿捏得恰到好處,即便是深夜閱讀,眼睛也不會感到疲勞。我特彆喜歡作者在行文中穿插的那些手繪草圖和舞颱設計概念圖,它們雖然粗糲,卻充滿瞭原始的生命力,彌補瞭純文字描述的局限性。更值得一提的是,作者在梳理曆史脈絡時,采用瞭多綫敘事的手法,將不同地理區域、不同曆史時期的舞蹈發展相互參照,形成一種立體的認知網。這使得我們能夠跳齣單一的、綫性的曆史觀,去理解“現代性”本身就是一種多中心的、碎片化的概念。在某幾頁,我發現作者引用瞭一些極少被公開研究的民間文獻片段,這顯示齣其研究的深度和廣度,絕非停留在二手資料的簡單整閤。這本讀物,與其說是舞蹈理論專著,不如說是一份對文化記憶的精細整理報告,讓人感受到研究者強大的田野工作基礎和對藝術的深沉敬意。

評分與其他舞蹈史著作相比,這本書最可貴之處在於其對“身體哲學”的探討。它並沒有停留在編舞技巧的層麵,而是追問:在傳統儀式性的身體錶達中,個體性是如何被集體性所消解和重構的?而現代編創又如何重新激活被壓抑的身體主體意識?作者對“在場性”的討論尤為精妙,他分析瞭傳統劇場的儀式氛圍與現代劇場的審美距離之間的微妙轉換,以及這種轉換對觀眾感知的影響。這種對本體論層麵的思辨,讓這本書的價值超越瞭舞蹈學本身,觸及到瞭人類學和美學的核心議題。坦白說,有幾處的哲學論述略顯晦澀,需要反復咀嚼,但這恰恰體現瞭其內容的厚重感——好的理論從來都不是唾手可得的快餐。六張DVD裏,我尤其期待看到那些關於身體訓練方法如何從傳統嚮現代過渡的實景演示,希望能從中汲取新的身體經驗。

相關圖書

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有

![彩書坊:晚安經典水滸傳 [3-6歲] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.tinynews.org/1125130350/55667840Nf4624fd0.jpg)