具体描述

产品特色

编辑推荐

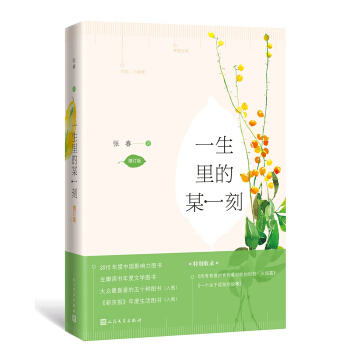

☆ 与林清玄齐名的知名台湾女作家,多篇散文入选中学生语文课本,被多所重点中学老师推荐!

☆ 30张精美插图,全彩印刷,清丽装帧。

☆ 本书不仅精选琦君散文代表作、选入中小学课文散文篇目,还选录了琦君从幼时生活到整个人生感悟的全阶段,区别市场上的其他版本。

☆ 不愁尽折平生福,但愿虔修来世闲。大千世界里,即使沉到水底,化为污泥,也应开出朵朵莲花。

内容简介

琦君全新散文精选集,四色装帧,收录了琦君《青灯有味似儿时》《桂花雨》《万水千山师友情》《永是有情人》等四十多篇流传较广的代表文章。

并选入了琦君《压岁钱》《月光饼》《一生一代一双人》等从幼时生活到整个人生感悟的全阶段。

全书包含了回忆儿时故乡、怀念人、关于读书和文化、人生与生命感悟四部分,筛选生活细节,捕捉心理活动,缔结人生感悟。

多篇文章被收入各种版本的中小学教材,被多所重点中学老师倾力推荐。

作者简介

琦君,原名潘希真,浙江永嘉人,当代台湾女作家、散文家,师承“一代词宗”夏承焘,文学造诣颇高。

著有散文集、小说集及儿童文学作品四十余本。作品经常被选入中学课本,并被译为英、日、朝鲜文,深受海内外读者欢迎,被誉为“台湾文坛上闪亮的恒星”。

著有《永是有情人》《水是故乡甜》《万水千山师友情》《三更有梦书当枕》《桂花雨》等散文作品,晚年创作的小说《橘子红了》被改编为电视剧,由周迅、黄磊主演,一时掀起收视狂潮。

目录

第一章

回忆儿时故乡

0 0 2 / / 压岁钱

0 1 1 / / 春节忆儿时

0 2 7 / / 青灯有味似儿时

0 3 6 / / 粽子里的乡愁

0 4 1 / / 故乡的婚礼

0 4 8 / / 秋花远比春花净

0 5 0 / / 春酒

0 5 4 / / 月光饼

0 5 7 / / 桂花雨

0 6 1 / / 何时归看浙江潮

0 6 5 / / 玳瑁发夹

第二章

怀念人

0 7 6 / / 妈妈银行

0 8 3 / / 万水千山师友情

0 9 3 / / 桥头阿公

0 9 8 / / 奶奶的洋娃娃

1 0 3 / / 爷爷的味儿

1 0 6 / / 外公

1 1 0 / / 一生一代一双人

1 1 5 / / 一袭青衫

1 2 9 / / 孩儿经

1 3 4 / / 不见是见,见亦无见

— —悼念我的启蒙师

1 3 8 / / 父亲的两位知己

第二章

怀念人

0 7 6 / / 妈妈银行

0 8 3 / / 万水千山师友情

0 9 3 / / 桥头阿公

0 9 8 / / 奶奶的洋娃娃

1 0 3 / / 爷爷的味儿

1 0 6 / / 外公

1 1 0 / / 一生一代一双人

1 1 5 / / 一袭青衫

1 2 9 / / 孩儿经

1 3 4 / / 不见是见,见亦无见

— —悼念我的启蒙师

1 3 8 / / 父亲的两位知己

第四章

人生与生命感悟

2 1 4 / / 永恒的思念

2 2 3 / / 纸的怀念

2 3 4 / / 借烟消愁愁更愁

2 4 2 / / 但愿虔修来世闲

2 4 8 / / 生与死

2 5 2 / / 恩与爱

2 5 8 / / 遥远的祝福

2 6 3 / / 有甚闲愁可皱眉

2 6 8 / / 永是有情人

2 7 1 / / 母亲的心情

2 7 5 / / 老的领悟

精彩书摘

压岁钱

又要分压岁钱了。我把一张张崭新的十元新台币装进红封套,生活水准愈来愈高,十元、五十元、一百元捏在手里都一样是轻飘飘的,哪里像我们小时候,爸爸妈妈各给一块亮晶晶、沉甸甸的大洋钱,外公给十二枚银角子——也就是一块银圆。外公说十二枚银角子比一块银圆分量重,所以他总是给我银角子。洋钱、角子一起收在肚兜里,走一步,双脚跳一下,叮叮当当直响,好开心啊!晚上睡觉的时候,母亲才把它取出来,收在一个和合双仙的绣荷包里,绣荷包装不下了,就收在母亲的珠红雕花首饰盒里。收着收着,就不记得有多少了。到明年,打开首饰盒,一块洋钱也没有了,母亲说替我存入银行了,供我长大上外面读书。那日子还远得很,我只要母亲给我肚兜里留几块洋钱与角子买鞭炮就够了。

我真懊恼,来台湾竟没有保留一块银圆,我已记不得十块银圆叠起来有多高,五十块有多高。只记得父亲说的,他从故乡赶旱路到杭州读书,草鞋夹在胁下,口袋里只两块银圆,是曾祖父卖了半亩田给他当盘缠的。他已是同伴中最富有的一个了。可见银圆对大人们来说,是多么有分量的一笔财产。对孩子们来说, 也是多么神通广大的一样玩意儿呢!

外公不但在大年初一给我银角子,整个正月里,他老给。比如我替他通旱烟管,通一次就是一枚银角子,装一次烟是一个铜板。外公常常讲一些陈年故事,讲了又讲,我都听厌了, 我说:“外公,我听一遍,你得给我一个铜板。”外公连说好, 于是我就黏着他赚钱。我有个在城里念女子中学的四姑,她会用五彩毛线钩手提袋。她给我钩了个小钱包,分两层,一层放角子,一层放铜板。有一天,大门口叫卖桂花糕、烂脚糖(四四方方,当中圆圆一块黑豆沙像膏药,乡下人叫它烂脚糖)的来了。我正牵着小表弟在玩,为了表示做姐姐的慷慨,我掏出毛线钱包,取出一个铜板,给他买了一块桂花糕,他却嚷着要吃烂脚糖,烂脚糖得两个铜板,我有点儿舍不得,正犹疑着,我怕得像老虎似的二妈从大门口进来了,我赶紧把钱包收在口袋里,牵着小表弟就走。小表弟吃不成烂脚糖就大哭起来,二妈走过来,伸手在我口袋里拿出钱包说:“哪儿来的钱?”我说: “是外公给的压岁钱。”她说:“压岁钱怎么会是铜板?还有, 你怎么可以自己买东西吃?你爸爸不是告诉你不许吗?”她把钱包塞在狐皮手笼里,转身走了。这回大哭的是我,因为小表弟已经吓呆了。我抽抽噎噎地把详情告诉了外公和母亲,母亲抿紧了嘴一声不响,眼中噙着泪水,外公喷着烟,仍旧笑嘻嘻的。我既心疼角子、铜板被没收,还有一股受辱的气愤,却不知母亲心里是什么滋味。半晌外公敲着烟筒说:“小春,别懊恼,她拿去就拿去,你会赚,给我端碗红枣桂圆汤来,我再给你一大枚。”我委委屈屈地说:“她不该不相信我的钱是您和妈给的。”外公说:“她哪儿不相信?她相信的,只因她自己没有女儿,没有压岁钱好给,心里不快乐就是了。”从那以后, 我总是老远躲着二妈,不让她看见我开心的样子。我却是纳闷, 她没有女儿好给压岁钱,为什么不给我呢?这个疑问,直到十几年后我长大了才想通。到我不再盼望压岁钱的时候,二妈却每年笑吟吟地给我五块银圆。我不得不接下来,接下来说声:“恭喜新年。”心里却是凄凄冷冷的,一点儿新年的欢乐感觉都没有。若是她在我小时候,不没收我的毛线钱包,或是高高兴兴地拿两个铜板买一块烂脚糖给小表弟吃,我将会多么快乐,多么喜欢她。

我有一个小叔叔,吊儿郎当,却是我的好朋友。他比我大好多岁,我把他佩服得不得了。外公也夸他聪明,只是不学好。比如他喜欢吃鸭肫肝,母亲给他偏不要,背地里却去储藏室偷,一偷就是一大串,起码四五个。有时还加一只香喷喷的酱鸭。坐在后门外矮墙边,拿柴火边烤边吃,还叫我替他偷父亲的加利克香烟。叔婆疼我,大年初一,我给她磕头拜年,她从贴肉肚兜里掏出蓝布包,打开一层又一层,拿起一块洋钱递给我说:“喏,给你买鞭炮。”母亲不准我拿叔婆的辛苦钱,可是小叔在她后面做鬼脸要我拿,我伸伸舌头收下了。叔婆一走开,小叔叔就说:“我教你一套新戏法,你把一块钱给我。”我马上就给他了,他教了我一套洋火梗折断了又还原的戏法。他拿了洋钱,去了半天回来又对我说,“再借我一块钱,我去捞赌本,赢了加倍还你。”我口袋里只放两块洋钱,借了他一块,只一块独自就不会叮叮当当地响了。我打算不借他,他说不跟我滚铜子儿玩,不陪我看庙戏了,没奈何我又借了他。第二天他回来对我摊摊手说:“运气不来,以后再还你。”却从口袋里摸出个大橘子给我,说是庙里供菩萨偷来的,吃了长命百岁。我把橘子使劲扔进水沟里,又把剩下的一块洋钱和一些角子统统抓出来,捧到他鼻子尖前面,大声地说:“你拿去赌,把它统统输光好了,就赌这一次,永远别再赌了。”他吃惊地望着我说:“小春,你生我的气了。”我说: “我气你,叔婆也气你,我外公和妈都要不喜欢你了,你老做坏事情。”他坐在台阶上,从泥地上捡起一片烂叶子说:“我就像这片烂叶子,飘掉了,树上也看不出少了一片叶子。”我说:“你为什么不做长在树上的青叶子呢?”他望了我半晌说:“好,你就再借我一块钱,我去还了赌债,从此不赌了。”他拿了我的钱, 十分有决心地走了。可是一去四五天不见,直等有一天长工把他背回来,他的脖子挂在长工肩膀上荡来荡去,像一只宰掉的鸭子, 醉得一点知觉没有。叔婆见了他哭,我也哭。我不是心痛压岁钱, 而是心痛他说了话不算数。从那以后,他再对我自怨自艾、赌咒发誓,我都不信了。后来我去了杭州,寒假回家,看见他还是那副吊儿郎当的样子。彼此都长大了,距离也远了,好像没什么话好谈。他给我提来一篓红红的橘子。我问他都干些什么,他说给人打点零工,写写春联。他凄惨地笑了一笑说:“你出门读书以后,我就没处拐压岁钱了。”我听了心情黯然,却又找不出话安慰他,他又叹息地说,“我终归是一片烂叶子,谁也没法把它粘回树上了。”

母亲的一个朋友,我喊她二干娘。她排行第二,三十岁还没结婚,所以大家背地里都喊她三十头。母亲却非常敬重她,说她孝顺、俭省、勤恳。为了风瘫的父亲,宁可让姐妹们一个个都结婚了,自己终身不嫁,当护士挣钱侍候老人。她真是好俭省,热天里老是一件淡蓝竹布单衫,冷天里老是一件藏青哔叽旗袍,头上戴一顶黑丝绒帽子,把个鼓鼓的发髻包在里面,看去好老气。可是她长得细皮嫩肉的,眉毛好长好长,眼睛很亮,见了人总是笑眯眯的。我很喜欢她。她每年新年来拜年,总是给我一块银圆压岁钱。可是有一年,她只给了我一包用花纸包着的糖,没有马上摸出压岁钱来。我特地给她摇摇晃晃地端上一碗红枣莲子汤, 她用小银匙挑了一粒莲子,放在嘴里,然后打开扁扁的黑皮包, 取出手帕来抹了下嘴角,还是没有拿出压岁钱来。我靠在母亲身边,眼巴巴地望着她,对于一包糖,我是不够满足的。坐了一会儿,她起身告辞了,我忍不住跟母亲说:“妈,她还没给我压岁钱呢。”母亲使劲拧了我一把,她却仍是笑嘻嘻的,好像没听见。等她走出大门,我也不由得喊了她一声:“三十头,小气鬼。”

很多年后,有一个正月,她来我家,还是那件藏青哔叽旗袍, 一顶灰扑扑的绒线帽子,压到长眉毛边,帽檐下露出几绺稀疏的白发。三十头已老了好多好多,她不再细皮嫩肉,两颊瘦削,眼睛也不那么亮了。她见了我,紧紧捏着我的手,问长问短。她告诉我老父已经去世好几年,她仍没有结婚,却领了妹妹一个孩子来养,伴伴老境。可是最近病了一大场,把为孩子积蓄的学费全病光了,说到这里,她忽然停住了,半晌又叹一口气说:“可惜你母亲不在杭州。”她打开扁扁的皮包,取出手帕擦眼睛。我想起自己小时候骂她三十头、小气鬼的事,不由得坐到她身边,亲切地说:“二干娘,你别心焦,我有点压岁钱,先给你,我再写信请妈寄钱给你。”她抬起婆娑的泪眼望着我说:“你太好心了,可是我不能借你孩子的钱,我还是另外去想办法吧!”我已三步两脚上了楼,捧出我的福建漆保险箱,把全部几十块银圆都取出来,用手帕包好,下楼来递给了她。她犹豫了好一阵子,却只取了一半说:“这就差不多了。”她又凄然一笑说,“你小时候, 我都没有年年给你压岁钱,现在反而借用你的压岁钱了。你真像你妈,有一颗好心。祝福你妈和你都有好福气。”听了她的话, 不知怎的,心里一阵酸楚。想起母亲常常叹自己命苦。她现在远在故乡,过着孤寂的乡居生活,我又为学业不能回去陪伴她,她能算是有福气吗?心里想念母亲,不由得紧紧捏着二干娘的手, 牵着她走出大门,灰蒙蒙的天空已飘起雪来。她把帽檐压得更低, 拉起旧围巾把身子裹得紧紧的,眼圈红红地望着我说:“给你妈写信时,说我好想念她。”她低下头,伛偻着身子走了。雪天的长街好宽阔、好冷清。雪花大朵大朵地飘落在她的黑绒帽上、旧围巾上,她一步步蹒跚地向前走去。前面的路还有多长呢?这样冷的天,她连大衣都不穿,在寒风中挣扎。她侍奉完了长辈,再抚育小辈,一生都不曾为自己打算。她好像就没有少女时代,一开始就被喊作三十头。三十、四十只是转瞬之间,她已经老了。她老了,我母亲也老了。而我这个只知道讨压岁钱的傻丫头却长大了。我摸摸口袋里剩下的银圆,叮叮当当地发出柔和而凄清之音。童年的岁月,离我很远很远了。

现在,孩子向我讨压岁钱,我给他两张十元新台币,他满足地笑一笑,蹦跳着去买鞭炮了。而我呢?我但愿有一位长辈,给我一块亮晶晶、沉甸甸的银洋钱或几枚银角子,让我再听听叮当的撞击之音。

用户评价

读这本书,就像是在与一位智者进行一场无声的对话。它的文字,并不华丽,甚至可以说有些朴素,但正是这种朴素,才更显其深刻。作者并没有刻意去营造什么意境,而是将生活中的点点滴滴,用一种极其自然的笔触展现出来。那些关于生命的无常,关于岁月的痕迹,关于内心的觉醒,都以一种轻描淡写的方式呈现,却又直击人心。我常常在阅读中停顿下来,去感受那份宁静,去思考那些看似简单的问题。它不是那种能让你哈哈大笑的书,也不是那种让你热泪盈眶的书,它带给你的,是一种由内而外的平和与通透。仿佛洗去了一层浮躁,露出了内心的清明。它让我开始审视自己的生活方式,审视自己对待事物的态度。这本书,更像是一种引导,一种启发,让你去发现,去感受,去体悟生命中最本真的东西。它不是关于“是什么”,而是关于“怎么样去感受”。

评分初次翻开这本书,是被它那股淡淡的、却又久久不散的禅意所吸引。它没有那些哗众取宠的标题,也没有激荡人心的情节,只是静静地铺陈开来,如同暮鼓晨钟,一点点涤荡着内心的尘埃。作者的文字,有一种温润的质感,不疾不徐,仿佛一位饱经沧桑却依然保持着初心的长者,娓娓道来。阅读的过程中,常常会不自觉地停下脚步,去回味那些看似朴实无华的句子,它们如同山间的泉水,清澈甘甜,滋润着干涸的心田。那种感觉,就像置身于一个古老的庭院,微风拂过,带来花草的芬芳,阳光透过稀疏的树叶洒下斑驳的光影,一切都那么宁静而美好。这本书,提供了一个逃离喧嚣的港湾,让我们得以审视内心,与自己的灵魂对话。它不像市面上许多畅销书那样,试图给你灌输什么道理,或者让你在故事的跌宕起伏中寻求慰藉,而是引导你去感受,去体悟,去发现生命中那些被忽略的美好。那些看似琐碎的日常,在作者的笔下,被赋予了不一样的光彩,仿佛我们平时匆匆掠过的风景,突然间变得生动而立体。

评分这本书最打动我的地方,在于它对“放下”的深刻描绘。我们总是背负着太多的东西,无论是物质的,还是精神的,那些执念,那些得失,像沉重的枷锁,束缚着我们的脚步。作者并没有直接去说教,去批判,而是通过一个个生动的场景,一个个富有哲理的片段,让我们自己去体会“放下”的意义。或许是一片飘落的叶子,或许是一声淡淡的叹息,在作者的笔下,都充满了禅意,都蕴含着深刻的智慧。读这本书,就像走进一个空灵的世界,没有过多的杂念,只有纯粹的感受。它教会我,生活不一定需要轰轰烈烈,有时,平淡才是最真实的幸福。那些曾经执着追求的东西,在时间的流逝中,或许早已变得不再重要。重要的是,我们是否能够拥有一颗平静的心,去接纳生命中的一切。这本书,像一面镜子,照见了我们内心的焦躁与不安,也指引了我们通往宁静的方向。它不是一本读完就丢弃的书,而是会让你反复品味,每一次重读,都会有新的收获。

评分这本书给我的整体感觉,是一种非常“中国式”的智慧。它没有西方哲学那种严密的逻辑推导,也没有宗教色彩浓厚的说教,而是将儒释道三家的精髓,融化在日常的生活感悟之中。那种“顺其自然”、“无为而治”的思想,贯穿始终,却又显得那么自然贴切。它让你体会到,生命的美,往往在于它的不完美,在于它的无常。那些曾经让你烦恼的事情,在读完这本书后,或许会有一种豁然开朗的感觉。你会明白,很多时候,我们只是自己和自己过不去。这本书,提供了一种看待问题的新视角,一种与生活和解的方式。它不是一本速成手册,而是一次心灵的浸润,一次缓慢的改变。它让你学会去欣赏那些微小的美好,去拥抱生命的起伏。那种感觉,就像在经历了千帆之后,终于找到了内心的港湾,在那里,你可以放下所有的疲惫,安然地享受当下的宁静。

评分不得不说,这本书带给我的惊喜,远不止于它的书名所暗示的宁静。它更像是一场关于时间与存在的哲学漫步,只不过,这场漫步并没有晦涩的理论,也没有深奥的公式,而是通过一些极其细腻的观察和感悟,将那些宏大的命题,融化在日常的点滴之中。我尤其喜欢作者对于“慢”的解读,在这个快节奏的时代,我们似乎早已习惯了加速,习惯了追赶,却忘了停下来,去感受脚下的土地,去倾听风的声音。这本书,恰恰就是一次对“慢”的赞颂,它鼓励我们放慢脚步,去体会生命的每一个瞬间,去品味每一个味道,去拥抱每一次呼吸。它没有急于给出答案,而是抛出问题,邀请读者一同思考,一同探索。每一次阅读,都会有新的发现,新的感悟,仿佛在翻阅一本永远也读不完的书。那些关于季节的更迭,关于光影的变幻,关于人与自然的和谐相处,都以一种诗意的方式呈现出来,让人沉醉其中,难以自拔。它不像一本教材,而是更像一位知己,静静地陪伴着你,在你迷茫时给予指引,在你疲惫时给予慰藉。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有

![神曲/世界文学名著 [Divina Commedia] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/12280716/5a38cf56N5a1691fe.jpg)

![床上的爱丽斯(苏珊·桑塔格全集) [Alice in Bed] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/12280955/5af1ad05Nb327a0f3.jpg)

![苏珊·桑塔格全集·心为身役:桑塔格日记与笔记(1964-1980) [As Consciousness is Harnessed to Flesh] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/12280987/5b0f9236Nf8f72d29.jpg)

![苏珊·桑塔格全集·重生:桑塔格日记与笔记(1947-1963) [Reborn] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/12280993/5b0fa108N7434e303.jpg)