具体描述

内容简介

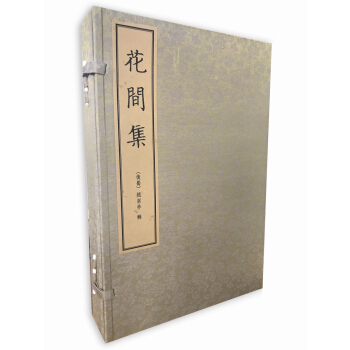

《花间集》是后蜀人赵崇祚编辑的一部词集。集中收录晚唐至五代18位词人的作品,共500首,分10卷。18位词人除温庭筠、皇甫松、和凝三位与蜀无涉外,其余15位皆活跃于五代十国的后蜀。或生于蜀中,或宦旅蜀中,他们是韦庄、薛昭蕴、牛峤、张泌、毛文锡、顾敻、牛希济、欧阳炯、孙光宪、魏承班、鹿虔扆、阎选、尹鹗、毛熙震、李珣。这批后蜀词人刻意模仿温庭筠艳丽香软的词风,以描绘闺中妇女日常生活情态为特点,互相唱和,形成了花间词派。填词风气,在晚唐五代已十分普遍。唐代文人为避乱纷纷入蜀,填词风气也由中原带入后蜀。唐末五代填词风气zui sheng、成就zui gao的地方首称后蜀,次称南唐。因而,此书也可以称得上晚唐四川地区文人的重要词作品集。《花间集》是我国第yi部词集。花间派是我国第yi个词派。《花间集》在词史上是一块里程碑,标志着词体已正式登上文坛,要分香于诗国了。此次出版,使用国家图书馆藏宋绍兴十八年(一一四八)建康郡斋刻本。此为海内孤本,将此宋代孤本化身千百,能使广大读者阅读收藏,也将是一件功德无量、泽披后世之举。

作者简介

赵崇祚字弘基,事孟昶为卫尉少卿,而不详其里贯,《十国春秋》亦无传。案蜀有赵崇韬,为中书令廷隐之子,崇祚疑即其兄弟行也。因其作者大多是蜀人(或在蜀任官,或在蜀生活),词风近似,故史称“花间词派”,作者亦被称为“花间词人”。

内页插图

目录

出版说明

序言

目录

正文

前言/序言

此次影印出版所采用的底本是宋绍兴十八年(一一四八)建康郡斋刻本。框高十八·四厘米,宽十二·三厘米。每半叶八行,行十七字,白口,左右双边。

此本宋刻宋印,版式疏朗,字体浑厚,纸墨明丽,书品完好,是难得的珍本。版心下所列刻工有郑珣、周清、章旼、毛仙、刘实、王琮、于洋、黄祥等,为南宋初年南京地区名工,也见于今存其他宋本。

藏印有“颜仲逸印” “王宠履吉” “张远之印” “超然” “席鉴之印” “席氏玉照” “酿华草堂” “灵石杨氏墨林臧书之印” “结一庐臧” “子清” “子清真赏” “子清校读” “仁龢朱澄” “子孙永保之” “张继超印” “徐乃昌读” “会稽孙伯绳平生真赏”等。

此本流传端绪略可考知:元代藏于颜仲逸家,明代曾归雅宜山人王宠(履吉)。明末清初则归常熟藏书家张远(超然)、酿华草堂席鉴(玉照),清道光间归山西灵石杨尚之(字仲华,号墨林),清末归浙江塘栖朱氏结一庐,后随他书转归张佩纶。二十世纪五十年代为孙祖同(伯绳)所得,著录于《虚静斋宋元明本书目》。最后归北京图书馆(即今中国国家图书馆)。

用户评价

初次见到这套《花间集》,就被它沉甸甸的重量和素雅的装帧吸引。拿到手中,那一函四册的实体感,便足以让人心生敬意。翻开第一册,纸张的触感温润而厚实,墨色印在上面,古朴而不失清晰。我并非专攻古典文学的研究者,只是一个对中国传统文化怀有浓厚兴趣的普通读者。平日里,闲暇之余,我喜欢泡上一杯清茶,在午后阳光或是静谧的夜晚,随手翻阅几页,让那些穿越千年的诗词,在心中轻轻流淌。这套书的排版疏朗有致,字里行间似乎都透着一种从容与淡雅,非常适合细细品味,而不是囫囵吞枣地一目十行。每次阅读,都像是与古人进行一场跨越时空的对话,他们的喜怒哀乐,他们的才情风骨,都渐渐地在字句中鲜活起来。这套书不仅仅是一部文学作品的汇编,更像是一份珍贵的历史遗存,承载着一代又一代文人的情感与智慧,让人在阅读中,感受到一种深沉而悠远的文化底蕴。它的存在,本身就是一种美的享受,是案头不可多得的雅物。

评分这套《花间集》带给我的,是一种难以言喻的沉浸感。仿佛置身于那个灯火阑珊、歌舞升平的时代,空气中弥漫着淡淡的脂粉香和丝竹之声。每一页,都像是一扇窗,透过它,我得以窥见那些文人墨客的内心世界。他们的笔触细腻,情感真挚,无论是描绘女子容貌的精致,还是抒发离愁别绪的缠绵,都达到了极高的艺术水准。我尤其喜欢那些描绘自然景色的段落,寥寥数语,便勾勒出一幅幅生动的画面,让人心生向往。有时候,我会一边读,一边在脑海中想象当时的情景,仿佛自己也成了故事中的一员。这套书的装帧本身也为这种体验增色不少,它不张扬,却透着一股内敛的华贵,非常符合书中词作的意境。每次翻开,都能从中汲取到新的灵感和感悟,让我的内心变得更加丰富和宁静。它不仅仅是一本书,更像是一位温柔的倾听者,一个沉默的陪伴者,在我的精神世界里,留下了一抹独特的色彩。

评分这套《花间集》,在我看来,更像是一种生活态度的体现。它所传递的,是一种细腻、婉约,又不失深情的审美情趣。翻阅它,就像是在品味一杯陈年的老酒,初入口时可能有些微涩,但细细品味,便能感受到其醇厚甘甜的余韵。我喜欢它在细节上的考究,从封面到内页,都透露出一种与众不同的气质。它不是那种摆在显眼位置,供人炫耀的书,而是更适合藏在书房一角,在不经意间,被偶然翻开,然后沉醉其中。我曾经在某个午后,独自一人,沐浴着斜阳,轻轻翻开其中一册,那些词句仿佛有了生命,在我的脑海中描绘出一幅幅如梦似幻的景象。这是一种非常私密的体验,无关他人,只关乎自己内心的感受。它让我更加欣赏生活中的美,也更加懂得如何去表达自己内心的情感。这套书,对我而言,已不仅仅是文字的堆砌,更是一种精神的滋养。

评分拥有一套《花间集》,是我一直以来的一个小小的心愿。如今,心愿达成,这套书带给我的惊喜远远超过了我的预期。它不仅仅是一套完整的经典文本,更是一件精美的艺术品。纸张的质感,印刷的精度,以及整体的装帧设计,都无可挑剔,让人在拿起和翻阅的过程中,都能感受到一种莫大的愉悦。我更看重的是它所承载的文化价值。每一首词,都凝聚着作者的心血和才情,反映了那个时代的社会风貌和人们的情感世界。我并非急于求成地想要理解所有内容,而是享受这种慢慢探索的过程。有时候,我会选择几首自己喜欢的词,反复诵读,感受其音韵之美,体会其情感之深。这套书,让我更加贴近了中国古典诗词的魅力,也让我对自己的文化根源有了更深的认识和理解。它是一种沉淀,也是一种升华,为我的阅读生活增添了浓墨重彩的一笔。

评分对于一本经典著作,尤其是这样一套分量十足的《花间集》,我通常会抱着一种学习和尊重的态度去阅读。这套书的严谨编排,让我感受到了编者的用心。即便我并非专业的古籍研究者,也能从中体会到那种对文字、对文化的敬畏之情。在阅读过程中,我时常会停下来,反复咀嚼其中的词句,思考作者的遣词造句,揣摩其背后所蕴含的情感和思想。这是一种循序渐进的学习过程,我从中不仅了解了词的发展脉络,也对唐宋时期的社会风貌和文人生活有了一定的认识。套书的厚重感,也仿佛在提醒我,这是一份需要静下心来,慢慢品味的宝藏。它不像快餐文化那样即时满足,而是需要投入时间和耐心,才能逐渐领略到其中的奥妙。每次合上书本,总有一种意犹未尽的感觉,期待着下一次的重逢,去探索那些尚未完全领悟的深层含义。这套书,无疑是我书架上的一颗璀璨明珠。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有

![长乐路(译文纪实) [STREET OF ETERNAL HAPPINESS] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/12296162/5a727907Nbae25deb.jpg)