具体描述

产品特色

编辑推荐

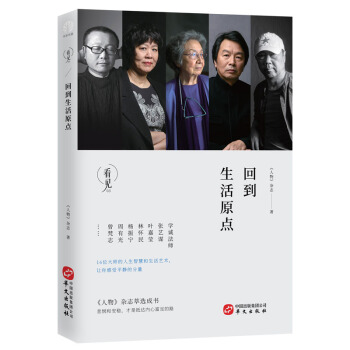

悲悯和安稳,才是抵达内心富足的路。本书收录了叶嘉莹、张艺谋、仓本聪、学诚法师、曾梵志……在内的16位大师,他们用自己的方式“克服”时代,又回应时代。

写给在这个忙碌的时代里迷茫的人。

全新修订,萃选成书,完美精装,适合珍藏。

内容简介

本书是《人物》杂志萃取出来的精华。学诚法师、张艺谋、叶嘉莹、林怀民、杨振宁、周有光、曾梵志……

他们身上闪着时代的微光,是无可辩驳的大师,关于生活,他们是参与者,更是聆听者,听内心的声音,让自己醒来。

他们呈现了生命本真的状态,努力生发,自然生长,犹如一株植物。

他们细密而扎实的人生故事,让我们感受到生命的善意、生活的美意,以及阅历与学识凝汇而成的包容心境。

生活本身就是方法,也是目的,更是理想,生活本身就能鼓舞生活。

那个让你开始的理由,正是你要抵达的终点。

作者简介

《人物》杂志,1980年创刊,是中国很早创刊的人物时政类杂志,也是中国发行量很高的新闻类杂志和人物报道杂志,属高级别的人物大刊。《人物》致力于提供中文世界*好的人物报道,以专业、人文与历史积淀着称,被读者、研究者及业界同行誉为“当代史记”。

内页插图

精彩书评

本书的主人公都是在时代的光华里留下一点印记的人,他们的成功之路曾是一部部励志书,如今他们又成了修养身性的榜样。在这个浮躁的社会,需要正是这种精神。——读者篱落

从简单中看到幸福,从安静中感知力量。这将是你我浇灭躁动欲望的镇定剂,为我们的迷航指明方向。

——读者一念

他们的故事伴随我们度过漫长而苍白的岁月,这也是一种幸运。

——读者静静

目录

序言打开这本书,你会落入故事的长河

辑一 初心:敬天畏人,从心出发

学诚法师 现代寺院的幕后推手

陈佩斯 喜剧之光

刘慈欣 投向广阔宇宙的最后目光

张艺谋 一只比较像变色龙的老虎

辑二 从容:忙碌时代里的气定神闲

诗家叶嘉莹 如朗月照人

舞蹈家林怀民 想办法挺过去

艺术的标准 87版《红楼梦》幕后的大师们

仓本聪 回到生活原点

辑三 执着:我们都是昼夜不停的赶路人

杨振宁 盛名之下

蔡国强 当国家庆典成为艺术

林毅夫 在其位谋其职

周有光 最美好的东西,最美好的事情

辑四 目光:生活中没有小人物

曾梵志 凡人·梵志

郎平 阅读者

崔健 一无所有三十年

刘震云 双重生活

精彩书摘

学诚法师 现代寺院的幕后推手这位新晋的、史上最年轻的中国佛教协会会长,以一个虔诚的佛教徒的底色顺应互联网时代大潮,向世间人宣告佛教徒不避世、不落伍、敏感于时代和现代人的苦乐。

拍摄现场

学诚法师气定神闲地侧身站立,望着山下,一米开外是镜头对着他的摄影师和一群捧着苹果电脑、打着灯光、拿着手机的助理们。这个画面有一些“违和感”,却又十分契合他的形象——一个有能力拥抱新事物的佛教徒在现代社会。到了夜晚时分,再往山下看,是万家灯火。山上与山下,世间人与出家人,看上去似乎泾渭分明。但对学诚法师来说,从来并非如此,他一直记得惠能大师在《六祖坛经》中所说的:“佛法在世间,不离世间觉,离世觅菩提,恰如求兔角。”

大和尚与互联网+

一个僧人、一个学者和一个互联网公司高管坐在一起可以谈论些什么?答案是:“佛教与互联网。”2015年10月25日在江苏无锡举行的第四届世界佛教论坛上,“佛教与互联网”是其中一场分论坛的主题,增加这场分论坛是学诚法师特别提出的要求。

学诚法师是北京龙泉寺方丈,2015年4月当选新一任中国佛教协会会长。中国佛教协会(以下简称“中佛协”)正是第四届世界佛教论坛的主办方。对这位中佛协历史上最年轻的会长来说,佛教无法在互联网时代置身事外。

龙泉寺信息中心的贤信法师是这场分论坛的筹备者,也是现场发言的嘉宾之一。他的发言主题是他与师父学诚法师交流之后确定的:在这个人人谈论“互联网+”的时代,佛教可以做什么?他举了几个例子。这些年在龙泉寺接待参访者时,他有一个感受,机器越来越像人,而人也越来越像机器——人们对世界的看法在量化计算主导一切的时代里正变得日益单一。佛教有对症的药方:因为佛教注重内心的觉悟,所以可以帮助人们对世界重新形成一种“全息的认识”。

另一个例子:热衷于在社交网络上选择性地展示自我的人们对经过重塑的自我产生了过度依赖,由此形成了自我的枷锁。佛教也有药方:因为佛教讲究在利他中消融自我,更加广阔的心灵空间于是就被释放出来了。

……

用户评价

这部作品的语言风格极其纯粹,简直像是一股清流,冲刷掉了我脑海里长期积累的那些商业术语和社交媒体的浮夸表达。我非常欣赏作者在描述人物内心挣扎时所展现出的克制与精准。主角并不是一个扁平化的、为达到某个目标而努力的“成功学”符号,而是一个真实、矛盾、时常感到迷茫的个体。他试图找回的“原点”,并非是一个地理上的坐标,而是一种精神上的锚点。书中有一段对童年记忆的追溯,文字的处理非常巧妙,没有落入煽情或怀旧的陷阱,而是通过对某些气味、某种光线瞬间的捕捉,构建起了一种既疏离又亲密的复杂情感。这让读者在共鸣之余,也能保持一份清醒的距离去审视自己的过往。尤其值得一提的是,作者对于“拥有”和“需要”的辩证探讨,深入浅出,没有说教感。他通过对物质的逐步舍弃,反而展示了更深层次的富足。这种富足感,是任何物质奖励都无法比拟的,它源自于内心的宁静与对当下时刻的全然接纳。

评分这本书的叙事节奏像是一场缓慢而坚定的迁徙,作者并没有急于将读者带入任何激烈的冲突,而是选择了一种近乎冥想的方式,让我们跟随主角的脚步,一步步剥离现代生活的喧嚣与附加物。我印象最深的是对“时间感”的重塑。书中描绘了主人公如何从被日程表和截止日期驱使的状态,逐渐过渡到完全服从自然节律的日常。清晨被鸟鸣唤醒,而非闹钟;日落而息,而非屏幕的蓝光。这种转变带来的心理冲击是巨大的,它迫使我们反思自己过去二十年是如何“消费”时间的。作者的笔触细腻入微,比如对阳光穿过未经打磨的木窗棂时,光影在地面上移动轨迹的描摹,每一个细节都充满了重量和意义。这不仅仅是一本关于“简化”的书,更像是一部关于“重新校准感官”的宣言。它没有提供一个立即可复制的模板,而是提供了一种哲学上的可能性,一种让你有勇气去质疑“高效生活”背后真正价值的契机。读完后,我发现自己看世界的角度都变了,街角的咖啡店不再只是一个提供咖啡因的场所,而是一个充满了偶然相遇和慢节奏交谈的空间。

评分我必须说,这本书的结构安排极具匠心,它不像传统小说那样有明确的高潮和低谷,更像是一幅由无数个精美小品组成的意识流画卷。每个章节都有其独立的呼吸节奏,但当你合上书本回望时,会发现所有的碎片最终拼凑出了一个宏大而温柔的主题。最让我感到震撼的是,作者似乎拥有一种近乎人类学家般的洞察力,去观察和记录那些我们日常生活中自动忽略的“无用”的仪式感。比如,如何认真地洗涤一件旧衣物,如何细致地准备一顿简单的晚餐,这些被现代生活压缩到极致的行为,在书中被赋予了近乎神圣的地位。这种对日常琐事的重新神化,彻底颠覆了我对“效率”的崇拜。它不是一本教人如何断舍离的书,而是一本关于如何“重新参与生活”的手册。每一次阅读,都像是重新激活了我身体里沉睡已久的感官,让我重新学会用皮肤去感知温度,用舌尖去辨别食物的层次。

评分如果一定要用一个词来形容这本书带给我的感受,那会是“解构”。它不是在提供新的理论框架,而是在瓦解你原有的认知结构。作者没有强迫你接受任何新的生活方式,而是通过叙述,巧妙地在你心中种下了一颗种子——那颗关于“什么是真正属于我的生活”的疑问。书中关于自然环境的描写达到了令人惊叹的水平,那种笔下的风声、泥土的芬芳,几乎要穿透纸面,进入读者的呼吸系统。它不是简单的风景描绘,而是主角与自然进行深度对话的载体。每一次的驻足观察,都伴随着一次对自我身份的重新定位。这本书的美妙之处在于其强大的留白,它留下了大量的空间供读者自行填补和感悟,所以每一次重读,都会有新的发现。它像一面光滑的湖面,映照出的不是作者的世界,而是读者自己内心深处被尘封已久的原生态渴望。

评分这本书的气质是内敛且深沉的,它不动声色地挑战了我们对“进步”的既定理解。在如今这个一切都追求速度和迭代的时代,作者却选择了一条逆流而上的路径,去探索那些被我们视为“落后”或“低效”的状态中蕴含的生命力。我特别喜欢书中对于人际关系的描绘。主角与少数几个重要人物的互动,摒弃了冗长对白的纠缠,转而聚焦于共享的沉默与心照不宣的理解。这种“少即是多”的人际哲学,在充斥着无效社交的当下,显得尤为珍贵。它让我意识到,真正的连接并非建立在信息的交换上,而是建立在彼此的存在感和空间共享上。阅读过程中,我的心境逐渐变得平和,不再急躁地期待下一页会揭示什么惊人的秘密,而是满足于此刻文字所营造的安稳氛围。它提供的不是逃避现实的工具,而是一副更清晰的眼镜,让你看清现实的本质。

评分不错的书,值得一读,

评分这是一本很好的书,喜欢

评分知识改变命运,书不错很正规,物流非常快,京东最棒。

评分还不错哦,这本书,本来以为挺厚的!

评分终于买到了(⊙o⊙)哇,618前几天搞活动,哈哈哈哈半价买书呀

评分前几年的访谈,功底是有的。

评分东西挺好的价格是比较好

评分偶然的机会发现了这本书,虽然就看了其中的一人介绍,但是文采还是觉得很不错,让我又发现一个不一样的明星。

评分速度超快,因为鹿买的,好评。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有

![百年巨匠:黄宾虹 [Century Masters] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/12307345/5ab0d97aN6c9fe6cd.jpg)