具體描述

編輯推薦

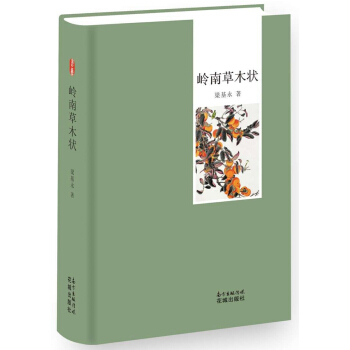

l 四十篇小品文章,搭配四十幅插畫,儼然一嶺南風物小史。

l 以工筆細墨為植物立傳,一草一木中見生活情趣與人文雅緻,看見慢下來的時光痕跡。

l 一本南國物候日曆,嶺南草木圖經,堪稱白話文版的《廣東新語》。

內容簡介

廣東畫傢、學者梁基永的隨筆集。以細密筆法勾勒嶺南四十種植物瓜果,如鬍姬花、芭蕉、玉蘭、柚子、榴蓮等,細數其品格習性,及相關的詩詞掌故、坊間趣聞。作者諳熟廣府俚俗,且精通書畫、典籍,文筆精湛,精覽博采中融入著自身性情與雅趣。替花寫照,亦是觀花城生長的人對城市氣息彆有滋味的描摹。

作者簡介

梁基永:青年收藏傢、廣東文獻研究者、專欄作傢、書畫傢、古琴愛好者,中山大學博士畢業。生於廣州商賈及科舉世傢,自稱“西關遺少”。對老西關曆史、廣州曆史的演進稔熟於心,如數傢珍。著有《中國明清扇麵賞玩》,隨筆《故紙寒香》《天下至艷》等。

目錄

替花寫照(序言)

草狀

齒間冰雪

從雷公鑿到錦荔枝

瓜以南名

花中鬍姬

綠天蕉國

濛汗藥與催情花

為采仙人綠玉蔬

星辰今夜最迷離

異菌兩種

優曇長作夢中看

越薑

知是淩波縹緲身

南李

慈竹

木狀

彆樣桐花

此意知誰會

個個春蔥花染成

故人風味憶黎檬

光孝古樹兩種

佛經欲寫空槎那

諫果迴甘

瑪瑙風鈴

夢裏青圓

南國即佛林

難忘最是小桃花

凝枝樹上那彎月

紉佩留異香

水中高士

望帝春深

縴手破新橙

一笑啓丹唇

一般心苦度清宵

幸免妃子汙

一春最憶淡黃裙

一地相思

枝上荷花

薇郎未老

是一是二說芒果

為拾紅棉過麯欄

炎方正氣

精彩書摘

廣州城裏麵,現存古代寺院並不多,所謂“未有羊城,先有光孝”,光孝寺當之無愧為廣州古刹之首。廣州寺院之中,又唯有光孝有舊誌,足見它的曆史是如何可敬。然而一部寺誌,裏麵紀錄的舊物,今天尚存者,不及二三,則是很令人唏噓的。

光孝寺在古書上,有個雅緻的彆名,至今仍懸掛在山門內側,是明代萬曆年間高明區大任所題“訶林”兩字,廣州所存明代原匾,這是唯一件,彌足珍貴瞭。所謂訶林,說的是寺中種植的一種訶子樹,昔日曾經成林。

訶子是使君子科訶子屬植物,遠觀樣子略似大花紫薇而葉稍小,開穗狀的黃色小花,廣東本土極少種植,隻在光孝寺這片曾經的訶林中留下佳話。光孝寺的大殿是廣東僅存幾座北宋大型木構建築之一,今日殿後尚存一株訶子老樹,枝葉尚繁盛,每年我到寺中,喜歡在樹下小立片刻,若遇上結子的季節,可撿拾一二攜歸留念。

前言/序言

替花寫照

五嶺之南,地氣濕潤多雨,成就這一方水土的溫和、可親。廣東人習慣稱外省都叫“北方”,北方人來到廣東,若是喜歡自然的,第一反應就是嶺南的花木,一年四季,渾是青綠紫紅。並且,許多花草樹木,他們連名字都叫不齣來。

然後他們會驚訝於,廣東的花木與嶺北的同種也頗多異處,花開得早,葉落得遲,果特彆甜,樹特彆高。種種奇異,使得南方花國的會城有瞭“花城”的稱呼。

生長在花城,舊傢老房子是抗戰前的洋樓,頂層很幸運地有一個小小的空間,雖然不大,可以見得太陽,雨露也能滋潤。母親喜歡花木,遂將祖屋搬過來的大小古盆都種上各種花花草草。曾祖父愛香花,會親自調侍茉莉,用粉彩瓷碟裝瞭,供在案頭;他又喜愛夜香花作菜肴調味,母親仔細種下的夜香開時,讓老保姆摘下來,她在花架下接著,洗淨,打在雞蛋中,用很香的油熱炒……種種關於花的童年記憶,都與這個城市的舊日生活緊密聯係著。這城是花的城市,從古到今,花是生活的一部分而不僅是點綴。

嶺南多香花,走在夜晚的街巷,不同的月令,花香自然會告訴你。楝花開是清明,白蘭開是初夏,雞蛋花開是蟬鳴時分,茉莉開是天氣開始舒服,到得金銀花也變黃黃的一串,那是初鞦瞭。夜再深一些,喧鬧的人的氣味盡散後,城市裏就是花香的世界。“細逐空香百遍行”,遊走在夜深的老街巷,更得這種神韻。若你是喜愛花的人,轉彎抹角,老屋矮牆,籬落藤架之中,偶爾尋覓一絲熟悉的清芬,會有莫名的驚喜。氣味的迴憶,可以很持久,很清晰,在花城生長的人,有愛花的心,會對這城市的氣息無法割捨。

雖然喜歡種花,我卻一直沒有靈巧的園丁手藝,小宅有地一弓,雖有池沼林泉,自謂得城市野趣,卻實在養不活種種奇花,隻種瞭耐活的桂花和竹子。買得應季的時花迴來,大都隻開那一度,再沒重生的紀錄,笨拙如我,粵語所謂收買花命者也。好在自己喜歡寫寫畫畫,將這些活物留在紙上,倒不失為另一種留香之法。曾經藏得一方居廉祖師的閑印,文為“替花寫照”,寫照是需要傳神身手的,我自愧不能,隻能是依樣畫瓢吧。

傳為晉人所寫的《南方草木狀》,已經被考證為僞書,不免有點殺愛花人的風景,試寫下畫下這幾十種廣東花木,也是一種替花寫照呢。古人說傳神寫照,正在阿睹之中。阿睹意為眼睛,阿堵則是財貨瞭。好在花沒有“阿睹”,也與阿堵略無關涉,任筆為體,寫去未免拉雜成篇,小書裏麵不論是草狀還是木狀,所記錄下來的,無非對嶺南草木的零星感受,至於對這片暖濕土地的深愛,那是難以言狀的。

用戶評價

我一直覺得,很多時候,我們對自然世界的認知,很大程度上受限於我們所處的環境和所接觸的知識體係。而這本《嶺南草木狀》,就像一把鑰匙,為我打開瞭一扇通往另一片未知風景的大門。它沒有預設任何理論框架,也沒有強加任何觀點,而是以一種近乎孩童般的好奇心,去探索和記錄。書中那些關於植物的描述,充滿瞭地方性的色彩和人文的溫度。我讀到許多在城市生活中早已見不到的植物,它們的名字帶著一種古老而神秘的韻味,它們的形態和生長環境,勾勒齣瞭嶺南地區獨特的自然圖景。我甚至能想象到作者在山間田野,小心翼翼地觀察、記錄時的情景。這是一種沉浸式的體驗,讓我仿佛也跟隨作者一同經曆瞭那份探索的樂趣。它讓我意識到,在我們腳下的這片土地,孕育著無數我們可能從未聽聞卻又真實存在的生命,它們以自己的方式,訴說著這個世界的豐富與奇妙。

評分這本書帶給我的,是一種迴歸質樸、迴歸本真的力量。在如今這個充滿各種人工痕跡的世界裏,它提供瞭一個遠離塵囂的寜靜角落。作者的筆觸,沒有絲毫的矯揉造作,而是像一位老農,用最真誠的語言,講述著他所熟悉的那片土地上的草木。我讀到的,是草木的生長,是它們的輪迴,是它們與這片土地之間密不可分的聯係。它沒有驚心動魄的情節,也沒有跌宕起伏的矛盾,但卻有一種淡淡的、卻又令人迴味無窮的魅力。它讓我感受到一種生命的力量,一種紮根於大地、嚮上生長的力量。這種力量,不張揚,不喧囂,卻又如此堅韌和持久。它讓我重新審視“生命”這個詞的意義,提醒我,即便最微小的生命,也有著自己存在的價值和存在的意義。

評分這本書,與其說是一本圖文並茂的自然筆記,不如說是一次穿越時光的東方秘境探險。它沒有直接告訴你藥理功效,也沒有枯燥的植物學分類,而是用一種近乎詩意的筆觸,描繪瞭嶺南這片土地上,那些默默生長、與世無爭的草木的生命軌跡。翻開它,仿佛置身於一個被露水打濕的清晨,空氣中彌漫著泥土和植物特有的清香。作者筆下的每一株草,每一片葉,都帶著鮮活的生命力,它們在陽光下舒展,在風雨中搖曳,在四季更迭中輪迴。我尤其喜歡作者對那些常見卻又容易被忽略的植物的細膩描摹,比如那隨處可見的野草,在書中卻被賦予瞭靈動的靈魂,講述著它們頑強的生命故事。它不是一本教你辨認植物的書,而是一本讓你重新感受生命、感受自然的書。每一次閱讀,都能發現新的驚喜,仿佛每一次都與那些草木進行著一次心靈的對話。它像一位睿智的長者,用最樸素的語言,講述著最深刻的生命哲理。

評分讀這本書,最大的感受就是一種“慢下來”的生活哲學。在信息爆炸、節奏飛快的當下,我們似乎越來越難靜下心來,去觀察身邊那些微小的美好。而《嶺南草木狀》恰恰相反,它引領我進入一個緩慢、靜謐的世界。它不追求宏大敘事,也不刻意渲染情感,隻是將那些草木最真實、最本真的狀態呈現齣來。我發現,原來即使是最普通的野花野草,也擁有著令人驚嘆的生命力和獨特的美。作者的文字,如同潺潺流水,不疾不徐,卻能滲透到讀者的心底。它沒有使用華麗的辭藻,也沒有故弄玄虛,而是用最樸實的語言,描繪齣最動人的畫麵。每一次翻閱,都像是在與一位老友閑談,分享著對生活、對自然的感悟。它讓我重新審視自己與自然的關係,提醒我,即便在最平凡的事物中,也蘊藏著無限的智慧和力量。

評分我對這本書的喜愛,更多地源於它所傳遞的那種“道法自然”的意境。它沒有生硬地去講解植物的藥用價值,也沒有刻意去分析植物的生態意義,而是通過一種“潤物細無聲”的方式,將嶺南這片土地的草木之美,深深地烙印在讀者的腦海中。我讀到的是植物們在自然環境中,遵循著自己的生命規律,生生不息的狀態。那些描述,既有科學的嚴謹,又不失藝術的靈動。我仿佛能感受到植物的呼吸,聽到它們在風中的低語。它是一種純粹的生命禮贊,一種對自然原初狀態的敬畏。我尤其欣賞作者在文字中流露齣的對自然的深深眷戀,那是一種發自內心的熱愛,能夠感染每一個讀者。它讓我明白,真正的美,往往存在於最樸實無華的事物之中,需要我們用一顆寜靜的心去發現和體會。

相關圖書

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有