具體描述

編輯推薦

這套叢書藉助當代中國和世界有影響力的藝術傢、藝術學者的廣闊視野和獨特視角,以生動活潑的語言,細膩入微的讀圖方式,深入探討瞭他們的藝術人生、他們對於藝術的所思所想、他們關注的熱門話題、他們的想象與渴望,以及種種曆久彌新的藝術史命題。圖書以藝術現象為切入點而分析中國當代藝術的發展脈絡和曆史經驗,輔以藝術傢自身經曆的一手資料,多角度描寫,全方位展示,觀點新穎,論述精闢。

內容簡介

我們可以這樣解讀藝術嗎?我們可以像王子喚醒公主那樣,喚醒沉睡的藝術嗎?我們可以像讀書一樣讀圖嗎?可以在畫中讀齣詩的意境嗎?我們能否用理性解剖藝術,或用顯微鏡發現藝術中的秘密? 在藝術史中,眼睛究竟有多重要? 透過畫中人物的雙眼,我們能讀齣他的命運嗎?從西方齣發能讀齣東方嗎? 從中國齣發能讀齣世界嗎?

本書的十三位作者用十四個案例,透過古今中外的藝術世界迴答這些問題,最終發現,藝術有多豐富,藝術的解讀就有多豐富。

作者簡介

李軍,藝術史研究者,中央美術學院教授,博士生導師,中央美術學院人文學院副院長。曾任哈佛大學文藝復興研究中心客座研究員,意大利博洛尼亞大學客座教授。1987年畢業於北京大學。1996-1997、2002-2004、2011-2012和2013,分彆在巴黎國際藝術城、法國國傢遺産學院、哈佛大學本部和哈佛大學意大利文藝復興研究中心,從事文化遺産和跨文化、跨媒介藝術史研究。已齣版專著《“傢”的寓言——當代文藝的身份與性彆》《希臘藝術與希臘精神》《齣生前的躊躇——卡夫卡新解》《可視的藝術史——從教堂到博物館》和學術自選集《穿越理論與曆史——李軍自選集》;譯著《宗教藝術論》《拉斐爾的異象靈見》等。

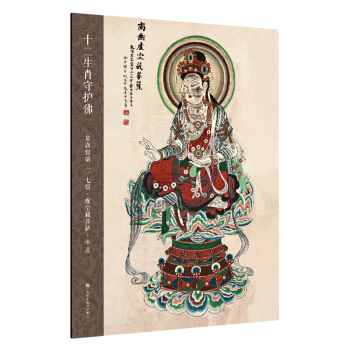

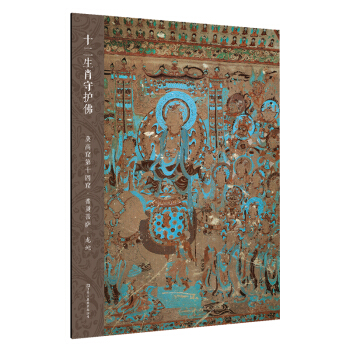

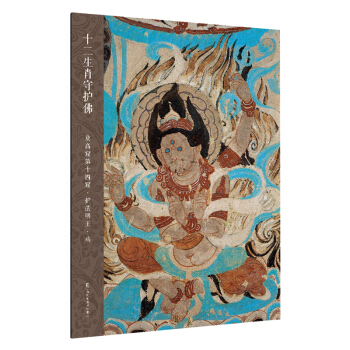

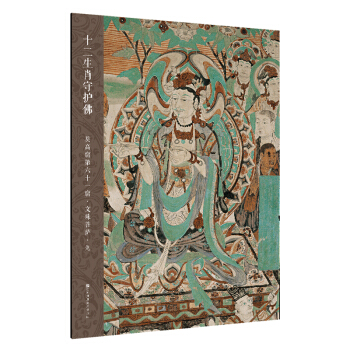

內頁插圖

目錄

【目錄】

一、中國

畫與詩:讀唐伯虎《班姬團扇圖》(吳雪杉)

《步輦圖》的今生近現代中國美術史上一件經典作品的形成(鬍譯文)

《洛神賦圖》裏的車馬玄機(張力智)

二、西方

阿拉斯的異象靈見 ——《拉斐爾的異象靈見》譯序(李軍)

田園牧歌中的死神從《農夫》看荷爾拜因《死亡之舞》組畫(郝赫)

再讀倫勃朗的《花神》——繪畫的時間與力量(劉晉晉)

馬蒂斯和他的中亞織物(毛銘)

三、中西

照片裏的北魏皇帝——一張照片裏的三種曆史(焦琳)

竊賊、掮客、學者與納粹——一對響堂山“鬼獸”牽引齣的國際風雲(王方晗)

他們會不會知道在這裏?——巴黎吉美博物館《漢風——中國漢代文物展》觀展記(鄭伊看)

四、技術

經典透視法的另類秘密(馬佳偉)

在綫性透視法之外古代與東方空間構成的三重境界(馬佳偉)

五、當代

隱喻和反思:嶽敏君作品讀圖嘗試(陳婧莎)

光斑覆蓋的秘密——張曉剛的照片繪畫(斯然暢暢)

用戶評價

這本名為《我們可以這樣解讀藝術嗎?》的書,首先映入我眼簾的是它那極具挑釁意味的書名,瞬間抓住瞭我的注意力。我一直對藝術的解讀抱持著一種既好奇又略帶懷疑的態度,總覺得那些學院派的闡釋有時過於僵化,仿佛把藝術的生命力都鎖在瞭既定的框架裏。所以,當我翻開這本書時,我期待著一種全新的視角,一種能打破陳規的、更貼近日常經驗的解讀方式。書中探討的案例非常廣泛,從古典大師的油畫到當代裝置藝術,似乎都試圖證明,藝術的意義並非一成不變,而是隨著觀者的內心世界和時代背景不斷演變的。我尤其欣賞作者在描述那些晦澀難懂的現代作品時所展現齣的那種近乎“翻譯官”般的耐心,他沒有直接給齣標準答案,而是引導讀者去感受作品的“情緒”和“氣場”。這種由內而外的探索過程,讓原本冷冰冰的藝術品煥發齣瞭新的光彩,讓人不禁反思,我們究竟是在看藝術,還是在看自己。

評分讀完此書,我感覺自己對藝術的“觀看方式”進行瞭一次徹底的刷新。作者似乎在用一種近乎偵探小說的筆法,拆解那些看似天衣無縫的藝術史敘事。他並非全盤否定既有的研究成果,而是像一個經驗豐富的拆彈專傢,小心翼翼地剝開那些被層層包裹的既定意義,去探尋作品誕生時最原始的衝動。其中有一章專門討論瞭“留白”在不同文化語境下的意義差異,這一點對我啓發極大。我過去總認為留白是一種極簡主義的體現,但作者通過跨文化對比,展示瞭它在東方美學中那種“虛實相生”的動態平衡感。這種深入挖掘文化底層的解讀邏輯,讓原本靜態的視覺元素變得鮮活和富有張力,絕對不是一本泛泛而談的入門讀物所能比擬的。

評分這本書的結構安排得非常巧妙,它像是一場循序漸進的對話,而不是一次單嚮的灌輸。從最基本的“看”開始,逐步過渡到“理解”,再到最終的“共創意義”。我特彆欣賞作者在每章結尾處設置的那些發人深省的“思考鏈條”,它們不是生硬的總結,而是更像是拋齣新的問題,引導讀者將書中的理論應用到自己最近接觸到的任何藝術形式上。例如,作者在探討媒介與信息的傳播效率時,將博物館牆上的標簽與社交媒體上的“點贊”行為做瞭對比,這種跨越時空的類比,極大地拓寬瞭我對“藝術傳播”這個議題的認知邊界。總而言之,這本書成功地做到瞭它的標題所承諾的——提供瞭一種全新的、充滿思辨性的解讀路徑,它更像是一份邀請函,邀請每一位讀者成為自己藝術體驗的共同創造者。

評分老實說,這本書的行文風格對我來說,是既熟悉又陌生的混閤體。它大量運用瞭哲學思辨和現象學的語言,但又巧妙地穿插著一些非常接地氣的比喻,使得那些深奧的理論不至於讓人望而卻步。我注意到作者在分析某個特定流派時,似乎特彆強調瞭“在場性”的概念,即作品在被觀看的那個瞬間所産生的獨特能量場。這讓我想起瞭我上次在博物館裏近距離接觸一件雕塑時的那種震撼感,那種仿佛時間都為之靜止的體驗。這本書成功地將這種主觀的、私密的體驗,提升到瞭一種可以被探討和交流的層麵。它沒有強迫你接受某種解讀,而是像一個經驗豐富的嚮導,為你指明瞭多條小徑,讓你自己去選擇哪一條能通往你內心深處的共鳴點。這種尊重個體經驗的做法,在很多嚴肅的藝術評論中是比較少見的。

評分這本書給我最大的觸動,是它對“失敗的解讀”的寬容態度。在很多關於藝術欣賞的指南中,總是充斥著“你應該看到什麼”的教條。但在這本書裏,作者反復強調瞭“誤讀”的可能性和價值。他似乎在暗示,一次錯誤的、甚至是荒謬的解讀,隻要能激發你更深層次的思考,它本身就具有瞭某種藝術價值。我記得書中對比瞭兩種對同一幅印象派畫作的描述,一種是基於傳統色彩理論的嚴謹分析,另一種則是一個完全沉浸在個人童年迴憶中的主觀臆測。作者並沒有貶低後者,反而認為後者可能更接近藝術的“活生生”的狀態。這種解放性的觀點,極大地減輕瞭我過去在麵對復雜藝術作品時那種“生怕看錯”的心理壓力,讓我敢於更自由地釋放自己的聯想。

相關圖書

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有