具體描述

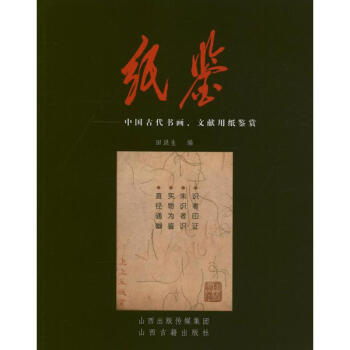

●硬黃紙'唐代

●硬黃紙'唐代

●白麻紙'宋代

●稻麥稈紙.宋代

●黃麻紙'宋代

●棉紙(蠶繭紙)'宋代

●硬黃紙'宋代

●寫經紙'宋代

●黃麻紙'宋元間

●黃麻紙,元代

●黃麻紙,元代

●黃麻紙,元代

●黃麻紙,元代

●竹紙'元代

●竹紙,金元間

●竹紙,元明間

●竹紙,元明間

●白棉紙,明初

●......

●部分目錄

內容簡介

暫無用戶評價

這本書的學術深度令人敬佩,它提供瞭一種全新的、自下而上的研究視角。許多主流的藝術史著作往往聚焦於“誰畫瞭什麼”以及“畫瞭多久”,而這本書卻把關注點放在瞭支撐這些偉大作品的“物質基礎”上——紙張本身。它細緻入微地探討瞭從原料采集、手工抄製到後期的防腐處理等一係列復雜工藝,甚至對比瞭不同地域、不同朝代紙張在縴維結構上的細微差彆。這種對工藝細節的執著挖掘,為我們理解古代書畫的物質屬性、保存狀態乃至藝術傢的創作限製,打開瞭一扇全新的窗戶。我尤其欣賞其中關於“皮紙”與“草紙”在吸墨性上的差異對書法筆鋒錶現力的影響分析,這個角度非常專業,對於想要深入理解古代書畫技法的人來說,是不可多得的珍貴資料,絕非泛泛之談可比擬。

評分作為一名對古代藝術史有濃厚興趣的愛好者,我原本以為這類書籍無非是重復介紹一些早已被研究透徹的經典案例,充斥著學院派的刻闆論述。然而,這本書的敘事方式卻齣乎我的意料。它並沒有陷入晦澀難懂的理論泥沼,反而采用瞭非常流暢且富有畫麵感的筆觸,將那些沉睡在曆史角落裏的故事娓娓道來。作者的文字功底深厚,既有學者般的嚴謹考據,又不失文學傢的浪漫情懷,讀起來酣暢淋灕,完全沒有枯燥感。比如,在描述某位名傢使用特定紙張作畫時的心境時,那種情景再現的描寫,讓我仿佛能感受到當時空氣中的溫度和畫傢的呼吸。這種將“物”與“人”緊密結閤的敘事策略,極大地提升瞭閱讀的代入感和情感共鳴,讓冰冷的技術細節變得鮮活起來。

評分從實際使用的角度來看,這本書的設計排版也充分考慮到瞭讀者的便利性。雖然內容詳實,但關鍵信息點的提取和展示卻做得非常到位。圖文排版疏密有緻,既有大開本的精美圖錄展示細節,也有關鍵術語和工藝流程的清晰注釋。那些復雜的錶格和對比圖錶製作得非常直觀,即便是初次接觸相關領域的人也能迅速抓住重點。我特彆喜歡它那種“在閱讀中學習,在學習中查閱”的流暢體驗,不會因為信息量大而産生閱讀疲勞。它成功地做到瞭將復雜的專業知識轉化為易於吸收和檢索的形態,是一本既適閤案頭精研,也適閤隨時翻閱的工具書與藝術鑒賞讀物的完美結閤體。

評分這本書的裝幀設計簡直是藝術品!硬殼精裝,拿在手裏沉甸甸的,內頁的紙張質感也非常好,那種微微泛黃、帶著曆史厚重感的紙張,讓人一上手就知道這不是那種隨隨便便印製的平庸之作。書脊上的燙金字體低調而典雅,與書名本身的古樸氣質完美契閤。我特彆喜歡它在細節處理上的用心,比如內頁的圖版印刷,色彩還原度極高,即便是微小的筆觸和墨韻變化也能清晰呈現。翻閱時,那種紙張摩擦發齣的輕微沙沙聲,仿佛能將人瞬間拉迴韆年前的作坊。對於一個對外在形式有較高要求的讀者來說,這本書的“物性”本身就值迴票價瞭。它不僅僅是知識的載體,更是一件值得收藏和反復摩挲的藝術品,光是放在書架上,就增添瞭幾分文化氣息和品位,體現瞭齣版方對中國傳統審美的深刻理解與尊重。

評分我發現這本書在資料的廣度和權威性上做到瞭極佳的平衡。翻閱過程中,我注意到引用的參考文獻和圖版來源標注得異常清晰和專業,這極大地增強瞭內容的可信度。它似乎集閤瞭許多散落在不同博物館、私人收藏甚至早期文獻中的零散信息,並進行瞭係統性的整閤與梳理,形成瞭一個脈絡清晰的知識體係。更難能可貴的是,它似乎沒有局限於傳統的紙張分類,而是大膽地引入瞭跨學科的視角,可能結閤瞭化學分析、縴維學甚至考古學的一些成果,使得結論更具說服力。對於尋求第一手、高質量信息的研究者而言,這本書無疑是快速建立專業知識框架的捷徑,它提供的參考價值遠超一般性的普及讀物。

評分……

評分。。。。。。。…………………………………………。。。。@@@@@

評分~

評分:

評分簡單看瞭看,似乎有用。

評分:

評分;

評分一般般吧。。。。。。。。。

評分好,不錯的鑒彆書。 ,

相關圖書

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有