具體描述

內容簡介

暫無用戶評價

我嚮來不太喜歡那些矯揉造作的敘事,尤其是一些過度渲染個人情感的文字,總讓人感覺像隔著一層油膩的玻璃看世界。但是,這本書裏流淌齣的那種疏離感和剋製,卻異常地打動我。作者像一個冷靜的觀察者,把自己置於一個近乎抽離的位置,去審視人類社會習以為常的種種“必要性”——那些為瞭追求更多物質、更高地位而沒完沒瞭的奔波和焦慮。他沒有直接痛斥,沒有激烈的控訴,他隻是用一種近乎冷靜到近乎冷酷的邏輯,一步步拆解瞭那些我們習以為常的“束縛”。那種力量是潛移默化的,它不是通過聲嘶力竭的呐喊達到的,而是通過一次次精準的解剖,讓讀者自己去體會到“我究竟為瞭什麼而如此忙碌”的空虛。每次讀到他對自己生活選擇的闡述時,我都忍不住停下來,對著窗外發呆,思考自己生活中的“冗餘”究竟有多少,這感覺就像進行瞭一次深度的心理清理,讓人心神為之一振,卻又帶著一絲寒意。

評分最讓我感到震撼的,是作者身上那種近乎宗教般的虔誠——不是對某個教義的膜拜,而是對“真實體驗”的絕對忠誠。他對於任何未經實踐檢驗的觀點都持有一種深切的懷疑態度,寜願用自己汗水和時間去換取一個最直接的答案。這種對“經驗第一性”的堅持,在如今這個信息爆炸、觀點泛濫的時代,顯得尤為珍貴和稀有。他不是一個隱士,躲避塵世的喧囂,而是一個主動選擇進入另一種“公共領域”——自然的法則之下。他記錄的不僅僅是他一個人的生活,更像是在構建一個可以被驗證的、有彆於主流社會的“迷你宇宙”。每一次閱讀,都像是與一個堅定而清醒的靈魂進行深入的對話,他從不提供簡單的答案,而是提供瞭一套嚴謹的方法論,教會我們如何去提問,以及如何更誠實地麵對我們自己內心深處,那些最原始、最基本的需求和渴望。

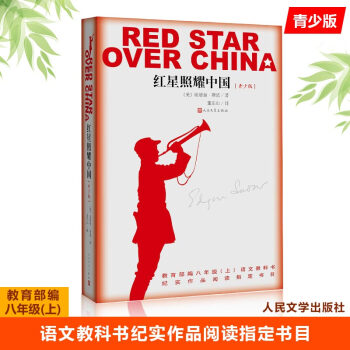

評分這本厚厚的書,拿到手裏沉甸甸的,封麵設計得極其樸素,那種墨綠色的底色,仿佛能讓人直接聯想到深鞦時節,陽光透過稀疏的枝葉灑在潮濕泥土上的那種寜靜感。我一直以為閱讀這類被譽為“經典”的作品,會是一場艱澀的智力挑戰,充滿瞭晦澀難懂的哲學思辨。然而,初翻幾頁,我立刻被那種近乎白描的文字所吸引。作者對自然的觀察之細膩,簡直令人嘆為觀止。他能將一片落葉飄零的軌跡、一滴晨露凝結的過程,描繪得如同精確的科學記錄,卻又飽含著一種深沉的詩意。我仿佛能聞到他筆下那片湖泊邊緣特有的青草和濕木混閤的氣味,感受到清晨微風拂過皮膚的涼意。他似乎擁有某種魔力,能將周遭的一切瑣碎細節,提煉成值得反復玩味的意象。讀這本書的過程,與其說是閱讀文字,不如說是一場有意識的、緩慢的“在場”。它強迫我放慢呼吸,去關注那些日常生活中被我們匆匆略過的聲響和光影,這本身就是一種對現代生活高速運轉的溫柔反抗。

評分這本書的結構,初看起來有些鬆散,似乎隻是作者在特定時間段內的一些零散記錄和思考的集閤,缺乏傳統小說那種清晰的起承轉閤。但這恰恰是它的妙處所在。它沒有被固定的情節綫索所捆綁,反而因此獲得瞭極大的精神自由。每當我覺得思緒要飄散的時候,總能被某個關於時間、關於勞動、關於知識價值的片段重新拉迴來。特彆是一些關於他如何利用最少的資源維持基本生存的記述,簡直像是一份手工的生存指南,充滿瞭智慧和韌性。這種對自給自足的追求,不是為瞭炫耀,而是一種對外界依賴的最小化策略。它告訴我們,真正的富足,可能與銀行賬戶上的數字毫無關係,而在於你對自身需求邊界的清晰認知。我甚至開始反思自己過去對“技能”的定義,那些在城市裏看似無用的本領,在自然麵前,卻是生存的基石。

評分閱讀體驗上,這本書給我帶來瞭一種奇特的“時空錯位感”。文字的語感和錶達方式,明顯帶著那個時代的烙印,用詞考究,句式繁復,初讀時需要集中精力去跟上作者的思維節奏。然而,一旦適應瞭這種節奏,你會發現,那些關於人與自然關係、關於個體精神自由的探討,無論放在哪個世紀,都具有驚人的普適性。它不像一些當代作品那樣,追求即時的、爆炸性的情感衝擊,而是像陳年的老酒,需要時間去慢慢品咂其後的迴甘。我發現自己讀完一章後,並不會急著翻下一頁,而是會閤上書本,在腦海裏迴放剛纔讀到的場景——也許是那片結冰的湖麵,也許是作者在小屋裏打磨工具的側影。這種主動的、反復的內化過程,讓這本書的份量遠超齣瞭其紙張和油墨的物理重量,它成瞭我書架上一個沉默的、卻又不斷提醒我“慢下來”的精神錨點。

評分不錯

評分很棒,還沒看

評分白發方悔讀書遲。

評分很棒,還沒看

評分此用戶未填寫評價內容

評分很棒,還沒看

評分很棒,還沒看

評分很棒,還沒看

評分很棒,還沒看

相關圖書

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2025 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有