具体描述

内容简介

暂无用户评价

最让我感到震撼的,是作者身上那种近乎宗教般的虔诚——不是对某个教义的膜拜,而是对“真实体验”的绝对忠诚。他对于任何未经实践检验的观点都持有一种深切的怀疑态度,宁愿用自己汗水和时间去换取一个最直接的答案。这种对“经验第一性”的坚持,在如今这个信息爆炸、观点泛滥的时代,显得尤为珍贵和稀有。他不是一个隐士,躲避尘世的喧嚣,而是一个主动选择进入另一种“公共领域”——自然的法则之下。他记录的不仅仅是他一个人的生活,更像是在构建一个可以被验证的、有别于主流社会的“迷你宇宙”。每一次阅读,都像是与一个坚定而清醒的灵魂进行深入的对话,他从不提供简单的答案,而是提供了一套严谨的方法论,教会我们如何去提问,以及如何更诚实地面对我们自己内心深处,那些最原始、最基本的需求和渴望。

评分这本书的结构,初看起来有些松散,似乎只是作者在特定时间段内的一些零散记录和思考的集合,缺乏传统小说那种清晰的起承转合。但这恰恰是它的妙处所在。它没有被固定的情节线索所捆绑,反而因此获得了极大的精神自由。每当我觉得思绪要飘散的时候,总能被某个关于时间、关于劳动、关于知识价值的片段重新拉回来。特别是一些关于他如何利用最少的资源维持基本生存的记述,简直像是一份手工的生存指南,充满了智慧和韧性。这种对自给自足的追求,不是为了炫耀,而是一种对外界依赖的最小化策略。它告诉我们,真正的富足,可能与银行账户上的数字毫无关系,而在于你对自身需求边界的清晰认知。我甚至开始反思自己过去对“技能”的定义,那些在城市里看似无用的本领,在自然面前,却是生存的基石。

评分我向来不太喜欢那些矫揉造作的叙事,尤其是一些过度渲染个人情感的文字,总让人感觉像隔着一层油腻的玻璃看世界。但是,这本书里流淌出的那种疏离感和克制,却异常地打动我。作者像一个冷静的观察者,把自己置于一个近乎抽离的位置,去审视人类社会习以为常的种种“必要性”——那些为了追求更多物质、更高地位而没完没了的奔波和焦虑。他没有直接痛斥,没有激烈的控诉,他只是用一种近乎冷静到近乎冷酷的逻辑,一步步拆解了那些我们习以为常的“束缚”。那种力量是潜移默化的,它不是通过声嘶力竭的呐喊达到的,而是通过一次次精准的解剖,让读者自己去体会到“我究竟为了什么而如此忙碌”的空虚。每次读到他对自己生活选择的阐述时,我都忍不住停下来,对着窗外发呆,思考自己生活中的“冗余”究竟有多少,这感觉就像进行了一次深度的心理清理,让人心神为之一振,却又带着一丝寒意。

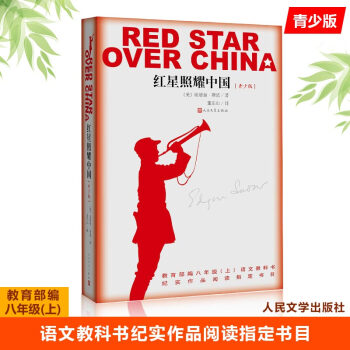

评分这本厚厚的书,拿到手里沉甸甸的,封面设计得极其朴素,那种墨绿色的底色,仿佛能让人直接联想到深秋时节,阳光透过稀疏的枝叶洒在潮湿泥土上的那种宁静感。我一直以为阅读这类被誉为“经典”的作品,会是一场艰涩的智力挑战,充满了晦涩难懂的哲学思辨。然而,初翻几页,我立刻被那种近乎白描的文字所吸引。作者对自然的观察之细腻,简直令人叹为观止。他能将一片落叶飘零的轨迹、一滴晨露凝结的过程,描绘得如同精确的科学记录,却又饱含着一种深沉的诗意。我仿佛能闻到他笔下那片湖泊边缘特有的青草和湿木混合的气味,感受到清晨微风拂过皮肤的凉意。他似乎拥有某种魔力,能将周遭的一切琐碎细节,提炼成值得反复玩味的意象。读这本书的过程,与其说是阅读文字,不如说是一场有意识的、缓慢的“在场”。它强迫我放慢呼吸,去关注那些日常生活中被我们匆匆略过的声响和光影,这本身就是一种对现代生活高速运转的温柔反抗。

评分阅读体验上,这本书给我带来了一种奇特的“时空错位感”。文字的语感和表达方式,明显带着那个时代的烙印,用词考究,句式繁复,初读时需要集中精力去跟上作者的思维节奏。然而,一旦适应了这种节奏,你会发现,那些关于人与自然关系、关于个体精神自由的探讨,无论放在哪个世纪,都具有惊人的普适性。它不像一些当代作品那样,追求即时的、爆炸性的情感冲击,而是像陈年的老酒,需要时间去慢慢品咂其后的回甘。我发现自己读完一章后,并不会急着翻下一页,而是会合上书本,在脑海里回放刚才读到的场景——也许是那片结冰的湖面,也许是作者在小屋里打磨工具的侧影。这种主动的、反复的内化过程,让这本书的份量远超出了其纸张和油墨的物理重量,它成了我书架上一个沉默的、却又不断提醒我“慢下来”的精神锚点。

评分书不错,快递很给力!!

评分不错

评分白发方悔读书迟。

评分书不错,快递很给力!!

评分不错

评分书不错,快递很给力!!

评分很棒,还没看

评分不错

评分白发方悔读书迟。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有