具体描述

| 图书基本信息 | |||

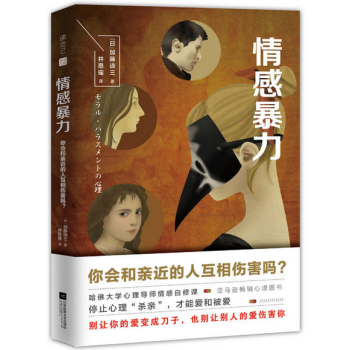

| 图书名称 | 冷暴力 Le Harcèlement Moral: la violence perverse au quotidien | 作者 | 玛丽-弗朗斯·伊里戈扬 者 顾淑馨 |

| 定价 | 38.00元 | 出版社 | 江西人民出版社 |

| ISBN | 9787210090885 | 出版日期 | 2017-07-01 |

| 字数 | 页码 | ||

| 版次 | 1 | 装帧 | 平装-胶订 |

| 开本 | 16开 | 商品重量 | 0.4Kg |

| 内容简介 | |

本书提出了“精神虐待”这一概念,它广泛发生在婚姻、家庭和职场中,施虐者通过拒绝直接沟通、言语歪曲、讽刺、嘲笑、轻蔑、否定人格等常用手段来欺凌、控制受虐者,摧毁其自尊,改变其思维方式,使这种关系持续下去,让受虐者无法逃脱。这类冷暴力现象并不如身体暴力明显,只会让受虐者有苦说不出,一味检讨是不是自己做错了什么。 伊里戈扬探讨了家庭和职场中的精神虐待、精神虐待的不同阶段、施虐者的主要手段,并站在施虐者和受虐者双方的角度做了详尽的分析。之后,她阐明了精神虐待的短期和长期后果,并分别针对家庭和职场中的精神虐待现象提出了建议。 |

| 作者简介 | |

| 玛丽-弗朗斯·伊里戈扬,医学博士,法国精神分析学家、心理治疗师、被害人学专家,曾在巴黎第五大学任客座教授,专攻精神暴力行为,主要研究职场上的精神虐待。她曾数次作为嘉宾出现在法国的电视节目上,并积极推动法国针对职场和家庭内部精神暴力的立法进程。 |

| 目录 | |

| 部分 解析日常生活中的精神虐待 章私人生活中的精神虐待 夫妻间的精神虐待 家庭中的精神虐待 第二章职场上的精神虐待 何谓职场上的精神虐待? 谁是施虐的目标? 谁虐待谁? 施虐者如何让受虐者失去反抗能力? 虐待行为是如何开始的? 坐视不管的公司 助纣为虐的公司 第二部分 精神虐待式关系与当事人 第三章精神虐待的诱惑期 第四章精神虐待关系中的沟通 拒绝直接沟通 言语歪曲 撒谎 运用讽刺、嘲笑、轻蔑的伎俩 利用矛盾 否定人格 离间与征服 展现强势 第五章精神虐待的其他阶段 恨意表面化 虐待行为开始起效 受虐者被逼得走投无路 第六章施虐者 自恋的虐待行为 自恋性格 从自恋转向虐待 自大狂 吸血鬼习性 缺乏责任感 偏执 第七章受虐者 受虐者代为受过 为什么是他? 受虐者是受虐狂? 受虐者的良心不安 受虐者的力量 受虐者的天真 第三部分 精神虐待的后遗症与责任承担 第八章“失去行动力”阶段的后果 退缩 混乱 怀疑 压力 恐惧 孤立 第九章长期后果 创伤 代偿失调 分手 后续发展 第十章针对夫妻与家庭的实用建议 调整应对方式 行动 心理对抗 法律介入 第十一章针对职场的实用建议 调整应对方式 在公司内求助 心理对抗 行动 采取预防措施 第十二章心理上的主动应对 治疗过程 心理治疗的选择 认知行为治疗 结语重建尊重 出版后记 |

| 编辑推荐 | |

| 盘踞 法国畅销榜50周,被译为24种语言 全面探讨人际关系中的精神虐待行为,让无数受虐者如梦初醒的经典之作。法国心理学家与被害人学专家伊里戈扬的代表作。 伤人不见血的冷暴力广泛存在于婚姻、亲子关系、职场和社会中,施虐者披着关系亲密的外衣,肆无忌惮地渗入受虐者的生活,使其成为自己精神虐待的猎物。本书意在指导受虐者认清自己的处境,跳出这一恶性循环。 |

| 文摘 | |

| 序言 | |

用户评价

这本书的封面设计就充满了象征意义,深色调的背景,上面用一种模糊而扭曲的字体写着书名,仿佛无声的呐喊。当我第一次翻开它时,我被作者冷静而深刻的笔触所吸引。他没有使用煽情的语言,而是用一种抽丝剥茧般的方式,层层剖析了“冷暴力”这种隐匿而毁灭性的伤害。它不像肢体暴力那样触目惊心,却能在潜移默化中瓦解一个人的自信、尊严,甚至存在感。我读到那些关于职场冷暴力、家庭冷暴力,甚至是社交网络上的冷暴力的案例时,不禁回想起自己生活中那些模糊不清的经历。那些看似微不足道的言语,那些被忽视和排斥的时刻,原来都可能是一种精心策划的、以情感为目标的攻击。作者对施暴者心理的洞察尤其深刻,他将那些习惯于操纵、控制他人情绪的人描述得淋漓尽致,他们的狡猾,他们的表演,他们的“受害者姿态”,都让人不寒而栗。这本书让我意识到,我们对“暴力”的定义需要拓展,它不仅仅是身体上的伤痛,更是精神上的折磨。它迫使我去审视自己的人际关系,去识别那些可能存在的、披着温情外衣的伤害。这本书提供了一种全新的视角来理解和应对那些隐藏在日常中的恶意,它不仅仅是一本关于“冷暴力”的书,更是一本关于如何保护自己,如何重建内心力量的指南。阅读这本书的过程,就像是在进行一场自我疗愈的旅程,它让我更加清醒地认识到自己的价值,也让我有勇气去面对那些曾经让我痛苦不堪的经历。

评分这本书的阅读体验,是一种沉浸式的探险。我仿佛跟随作者的脚步,深入到人类内心最幽暗的角落,去审视那些不易察觉的伤害。书中的案例丰富而典型,涵盖了家庭、职场、朋友等各个领域。我读到那些被伴侣长期贬低、被同事恶意排挤、被朋友忽略和疏远的真实故事时,那种感同身受的痛苦,让我几度哽咽。作者的分析,就像是为这些痛苦的经历提供了一个出口,一个解释。他告诉我们,这些并非偶然,而是有规律可循的心理操纵。我特别关注了书中关于“受害者心态”的讨论。作者并没有责备受害者,而是解释了在长期冷暴力的环境下,受害者是如何一步步陷入自我怀疑和无力感的泥潭。而这本书,正是要打破这个循环,它提供了一种新的视角,一种力量的源泉。它告诉我们,即使在最黑暗的环境中,我们依然可以选择不被定义,不被摧毁。作者的文字充满了力量,他鼓励读者去承认自己的感受,去相信自己的直觉,去勇敢地寻求帮助。这本书让我感到不再孤单,也让我重新燃起了对生活的热情和希望。

评分这本书的叙事方式,就像是在进行一场心理上的冒险。作者带领读者,穿越人性的迷宫,去揭示那些隐藏在阴影中的伤害。我被书中关于“情感勒索”的论述所吸引。冷暴力施暴者常常会利用受害者的情感,来达到自己的目的。他们会通过制造愧疚感、恐惧感,或者承诺美好的未来,来迫使受害者按照自己的意愿行事。这种情感上的勒索,让受害者感到身心俱疲,也让他们难以做出正确的选择。我被书中关于“受害者的沉默”的描述所打动。很多时候,受害者之所以选择沉默,是因为他们害怕报复,害怕失去,或者认为没有人会相信他们。作者深刻地分析了这种沉默的根源,并呼吁社会给予受害者更多的关注和支持。这本书,让我明白,勇敢地发出声音,是摆脱冷暴力的第一步。

评分这本书的叙事方式非常引人入胜。作者将学术的严谨与现实的残酷巧妙地融合在一起,让读者在阅读过程中,既能获得知识,又能产生强烈的情感共鸣。我被书中关于“情感剥削”的讨论所深深吸引。冷暴力施暴者往往擅长利用他人的情感需求,来达到自己的目的。他们会先建立一种虚假的亲密关系,然后利用受害者的信任和情感弱点,进行操控和控制。这种情感上的掠夺,比物质上的损失更具毁灭性。我被书中关于“受害者的内疚感”的描述所打动。长期遭受冷暴力的人,常常会陷入一种深深的内疚感,他们会怀疑是不是自己的问题,是不是自己做得不够好,才招致了对方的冷遇。作者用大量的篇幅,帮助受害者摆脱这种不合理的内疚,让他们明白,施暴者的行为,是他们自身的问题,与受害者无关。这本书不仅是一本关于冷暴力的指南,更是一本关于自我关怀和自我救赎的书。它鼓励我们去爱自己,去保护自己,去相信自己的价值。

评分这本书给我的震撼,远超我最初的预期。它不是那种读完就能立刻“好了”的读物,而是一种需要反复咀嚼、慢慢消化的精神食粮。作者在字里行间展现出的专业性和同情心,让我深深信服。他并没有简单地将施暴者标签化,而是深入探讨了他们形成这种行为模式的深层原因,以及他们是如何在无意识或有意识中,将这种病态的互动模式复制到他人的生活中。我特别被书中关于“情感操纵”的章节所打动。作者用生动的例子,揭示了那些看似无伤大雅的“玩笑”、“建议”背后,是如何一步步侵蚀受害者的判断力和自我认知。当一个人长期处于这种被质疑、被贬低的环境中,他们会开始怀疑自己的能力,自己的感受,甚至自己的存在。这种“存在感”的消磨,比任何责骂都更令人痛苦。读到那些关于“煤气灯效应”(gaslighting)的描述时,我几乎能感受到自己被卷入其中的那种晕眩和无助。书中的分析,让我对自己过去的一些困惑有了清晰的解答。我开始明白,那些让我感到窒息的人际关系,并非是我的错觉,而是真实的、有迹可循的心理操控。这本书不仅仅是为那些正在经历冷暴力的人提供支持,更是为我们所有人敲响了警钟,提醒我们要时刻保持警惕,保护好自己的精神边界。作者的笔触细腻而精准,每一个词语都恰到好处,仿佛精准地击中了问题的核心。

评分这本书给我的启发,是全方位的。我从书中认识到,冷暴力并非偶然的孤立事件,而往往是一种系统性的、重复性的行为模式。作者深入分析了这种行为模式是如何在家庭、职场、甚至社交圈中形成的,以及它对个体和社会造成的深远影响。我被书中关于“孤立和剥夺”的论述所吸引。冷暴力施暴者常常会通过孤立受害者,切断他们与外界的支持系统,让他们感到无依无靠,从而更容易被控制。例如,通过贬低受害者的朋友,阻止他们与家人联系,或者在工作场合中故意排挤他们。这种孤立,让受害者更加脆弱,也让他们更难逃脱。我被书中关于“合法化的伤害”的描述所打动。很多时候,冷暴力披着“关心”、“爱”、“为你好”的外衣,让施暴者和周围的人都难以识别其真实面目。作者揭示了这些“合法化”的伤害是如何一步步侵蚀受害者的心理健康,并让他们感到无力反抗。这本书让我对人际关系有了更深刻的认识,它提醒我要时刻警惕那些隐藏在温情背后的恶意,并学会如何建立健康的界限。

评分这本书的独特之处在于,它不仅仅停留在对“冷暴力”现象的描述,更是深入探究了其背后复杂的心理机制和人际动力。我被书中关于“权力游戏”的论述所吸引。冷暴力往往是一种隐形的权力游戏,施暴者通过各种方式,来确立自己的优势地位,并控制对方。这种游戏,没有硝烟,却充满了杀伤力。我被书中关于“受害者的适应性”的描述所打动。长期遭受冷暴力的人,往往会发展出一些“适应性”的行为,例如,过度讨好、逃避冲突,或者变得麻木不仁。这些适应性,虽然能在一定程度上减轻痛苦,但却会让他们失去自我,也阻碍了他们寻求改变。作者用大量的篇幅,帮助读者认识到这些适应性的危害,并鼓励他们去打破这种循环,去寻找真正的自由。这本书,让我明白,真正的改变,源于对自身的觉醒和对自由的追求。

评分我被这本书的逻辑性和深度所折服。作者以一种近乎解剖学的精准度,剖析了“冷暴力”的运作机制。他不仅仅描述了冷暴力的现象,更重要的是,他深入探究了其背后的心理动因和结构性因素。我特别欣赏书中关于“权力不平衡”的论述。冷暴力往往发生在权力不对等的个体之间,无论是社会地位、经济状况,还是情感上的依赖,都可能成为施暴者利用的杠杆。通过制造对方的弱点和不安全感,施暴者得以确立自己的优越地位。我被书中关于“微妙的控制”的描述所吸引。冷暴力不像直接的辱骂那样明显,它往往体现在微小的言语、肢体语言、甚至是沉默之中。例如,长期被忽略的请示、被故意曲解的言论、或者是不被回应的关怀,这些看似微不足道的细节,却能日积月累地侵蚀一个人的自信。作者用大量的篇幅,阐述了如何识别这些微妙的控制信号,以及如何构建自身的心理防御机制。这本书的价值在于,它不仅揭示了问题,更提供了解决问题的思路和方法。它让我们明白,面对冷暴力,我们并非束手无策,而是可以通过增强自我认知,设定清晰的界限,以及寻求外部支持来重拾力量。

评分这本书的写作风格非常独特,既有学术的严谨,又不失文学的温度。作者在处理“冷暴力”这个敏感话题时,显得尤为谨慎和充满智慧。他没有将之简单地归结为“坏人”与“好人”的对立,而是揭示了这种行为模式的复杂性和普遍性。我被书中关于“沉默的共谋”的论述所吸引。很多时候,冷暴力之所以能够肆虐,是因为周围的人选择了沉默,选择了忽视,甚至选择了“息事宁人”。这种沉默,无形中成为了施暴者的一种纵容,让受害者更加孤立无援。作者并没有因此而指责那些沉默的大多数,而是试图去理解他们选择沉默的可能原因,比如恐惧、不知所措、或者仅仅是认为“这不关我的事”。这种多角度的思考,让这本书显得更加深刻和有说服力。我尤其欣赏作者在分析施暴者心理时的细致入微。他指出,很多施暴者并非天生邪恶,而是他们可能在成长过程中,自身的情感需求未得到满足,或者遭受过创伤,从而形成了一种扭曲的自我保护机制,并通过控制他人来获得一种虚假的掌控感。这种理解,并非是为了原谅施暴者,而是为了让我们能够更清晰地认识到问题的根源,从而找到更有效的应对方式。

评分这本书的文字,像手术刀一样精准,直指“冷暴力”的核心。它没有提供廉价的安慰,而是用冷静的分析和深刻的洞察,帮助读者理解这个复杂而痛苦的现象。我被书中关于“控制和剥夺感”的论述所吸引。冷暴力施暴者往往有着强烈的控制欲,他们通过贬低、忽视、或者制造不确定性,来剥夺受害者的自主权和掌控感。这种剥夺,让受害者感到无力,也让他们更容易屈服于施暴者的意愿。我被书中关于“受害者的内化”的描述所打动。长期遭受冷暴力的人,常常会将施暴者的负面评价内化,认为自己真的如对方所说的那样一无是处。这种内化,使得他们难以摆脱受害者的角色,也难以建立自信。作者用大量的篇幅,帮助读者认识到这种内化的危害,并鼓励他们去重新审视自己,去发现自己的价值。这本书,让我明白,真正的力量,来自于内心的坚定和对自我的认同。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有