具体描述

基本信息

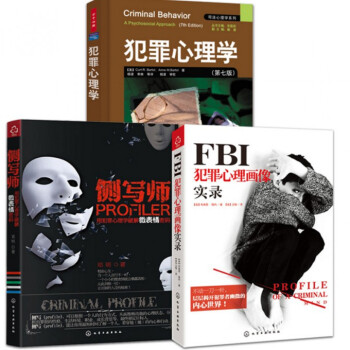

- 商品名称:侧写师+犯罪心理学(第7版)+FBI犯罪心理画像实录(共3册)

- 作者:邓明

- 定价:114.8

- 出版社:化学工业

- ISBN号:9787122127860

其他参考信息(以实物为准)

- 出版时间:2012-02-01

- 印刷时间:

- 版次:1

- 印次:1

- 开本:其他

- 页数:

编辑推荐语

侧写师:用犯罪心理学破解微表情密码(从此让别人没有秘密) 从此看穿他人微表情微动作,让别人没有秘密 犯罪心理学(第七版) 供犯罪学、犯罪心理学、司法心理学等领域专业人士及对此感兴趣的读者学习参考 FBI犯罪心理画像实录(FBI密存照片!FBI**的犯罪心理档案!)

用户评价

最近看了几本书,其中一本让我印象深刻,虽然不是我一开始预期的那种“惊悚刺激”,但却给了我很多关于人性和社会行为的思考。这本书没有直接展示连环杀手的扭曲心理,也没有过多渲染案件现场的血腥暴力。相反,它更像是打开了一扇通往普通人内心世界的窗户。作者通过对一些看似微不足道的日常行为的细致观察,揭示了隐藏在表象之下的动机和心理机制。我尤其喜欢作者在分析一些社会现象时,那种抽丝剥茧般的严谨态度,让人不禁跟着他的思路去审视自己的认知。比如,他提到了“习惯性谎言”是如何在不知不觉中影响人际关系,以及“群体思维”如何在特定情境下压制个体的独立判断。这些内容让我反思了自己在生活中的一些行为模式,也更加理解了为什么有些人会在某些时刻做出令人费解的选择。这本书的语言风格比较平实,没有华丽的辞藻,但却字字珠玑,充满了智慧的光芒。它没有给我带来肾上腺素飙升的阅读体验,但却在阅读结束后,在我脑海里留下了许多值得回味和探讨的疑问,这或许才是更深层次的阅读乐趣所在。

评分这本书最吸引我的地方在于,它没有刻意制造悬念,也没有用耸人听闻的案例来博取眼球。相反,它以一种近乎哲学式的深度,去审视我们作为“人”的本质。作者的文笔优雅而深刻,他擅长将一些抽象的心理学概念,用极具画面感的语言去呈现。我尤其欣赏他对“道德困境”的探讨,以及在不同情境下,个体如何做出艰难选择的过程。他并没有给出标准答案,而是引导读者去思考,去权衡,去理解不同选择背后的价值冲突。书中对“记忆的不可靠性”以及“主观叙事的构建”的分析,也让我印象深刻。他用严谨的逻辑和丰富的例证,揭示了我们的记忆并非客观记录,而是会受到个人情感和经历的影响而不断重塑。这让我反思了自己对过往事件的记忆,以及我们是如何在不断地叙述中,构建出属于自己的“真相”。这本书的阅读过程,更像是一次与自己内心的对话,它没有提供直接的解决方案,但却给予了我更广阔的思考空间,让我能够以一种更平和、更深刻的视角去理解世界和自己。

评分不得不说,这本书给我的感受远超出了我对这类题材的期待。它并没有像我最初想象的那样,深入剖析那些极端犯罪者的扭曲心态,或者提供一套“速成”的读心术。相反,它更像是一场关于“普通人”心理的深度探索。作者的笔触非常细腻,他擅长从看似平凡的事件中挖掘出不平凡的心理动因。比如,他分析了“从众心理”在群体决策中的作用,以及“旁观者效应”如何让个体在紧急情况下变得冷漠。这些内容让我不禁回想起自己曾经在某些场合的反应,以及为什么我们会不自觉地跟随大流,或者在面对困难时选择袖手旁观。书中对“人际交往中的心理策略”的探讨也让我受益匪浅,比如如何识别和应对“煤气灯效应”,以及如何建立健康的边界。这些并不是教人如何去操纵别人,而是如何更好地保护自己,更清晰地认识人与人之间的互动模式。这本书的叙述节奏把握得恰到好处,既有理论的深度,又不失趣味性,让我能够轻松地沉浸其中,并在阅读过程中不断获得新的认知和启发,这种深入浅出的讲解方式,让我觉得心理学不再是遥不可及的学科。

评分这本书的独特之处在于,它并没有聚焦于那些光怪陆离的犯罪事件,而是将视角转向了我们日常生活中更普遍的心理现象。作者以一种非常温和但又极具穿透力的方式,探讨了人类行为背后隐藏的动机和情感。我特别喜欢其中关于“动机的层级”以及“需求的不满足如何引发行为”的分析。他没有将人性简单地划分为善与恶,而是强调了环境、经历和社会因素对个体选择的深远影响。书中对“沟通的障碍”以及“误解的产生”的剖析也让我感触颇深。他详细讲解了非语言信号的重要性,以及如何通过积极倾听来建立更有效的沟通。这让我意识到,很多时候冲突的发生,并非源于恶意,而是由于沟通不畅或者理解上的偏差。这本书没有给我带来刺激的阅读快感,但却在不知不觉中,让我对周围的人和事有了更深刻的理解和同情。它让我明白,很多行为的背后,都有着复杂的心理动因,而我们往往只看到了表象。这种带着人文关怀的心理学探讨,让我觉得非常珍贵。

评分这本书的阅读体验非常特别,它不像很多心理学读物那样,将复杂的理论用晦涩的语言呈现,而是通过一系列引人入胜的案例故事,将心理学的概念巧妙地融入其中。我特别欣赏作者在讲述案例时,那种旁观者式的客观,以及对人物内心世界的细腻描摹。他很少直接评价人物的好坏,而是引导读者去理解他们行为背后的原因,可能是成长环境的影响,可能是社会压力的驱使,也可能是某种根深蒂固的思维模式。其中一个关于“情感依恋模式”的章节,让我对自己在亲密关系中的表现有了全新的认识。作者通过分析几对夫妻的互动,生动地展现了安全型、焦虑型和回避型依恋的差异,以及它们如何影响沟通方式和情感需求。这让我意识到,很多时候我们所谓的“性格不合”,其实可能源于这些潜意识中的依恋模式在作祟。此外,书中对“认知偏差”的讲解也相当精彩,例如“确认偏误”和“锚定效应”,这些理论在现实生活中随处可见,只是我们常常未曾察觉。作者用一个个生动的小故事,让我们看清了自己大脑是如何“偷懒”和“欺骗”自己的,这既令人警醒,又引人深思,极大地提升了我对自我认知的深度。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有