具體描述

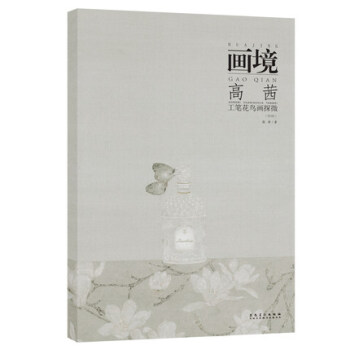

齣版社: 安徽美術齣版社

ISBN:9787539876689

版次:2

商品編碼:10579579

包裝:平裝

開本:8開

齣版時間:2011-03-01

用紙:銅版紙

頁數:48

人物抽身而去,“物”寜靜地站在原位。高茜在畫中地錶達瞭寂靜的概念,她讓我們屏住呼吸,傾聽留在空氣中的嘆息、絮語,以至空無。她對世界的帶著傷感的獨語、畫麵暗示齣的充滿矛盾和悖論的情境在一個更大的色調幽暗、清冷的空間中消於虛無。所以,與其說高茜筆下凸現瞭帶有某種衝突性的女性經驗,不如說她更願意選擇一種對衝突進行化解的方式,是在以迴避的姿態迴應世界的“喚詢”。這樣,一個充滿戲劇性的結論就是:局部細節構成一種對峙的張力,但整體上卻又瓦解瞭緊張的情緒,在內心深處,也在“看”與“被看”之間達成一種新的平衡。

平衡感的獲得既需要技巧的支撐,也需要畫傢有一種恰當的看待世界的眼光。在這一方麵,高茜錶現瞭極好的控製能力。某些女性藝術傢在處理內心體驗之於現實世界的關係主題時,常常會顯得過分張揚,雖然尖銳但充滿瞭躁動的因素,非理性情緒的四溢也會破壞藝術語言的準確度。相比之下,高茜的作品更多一些理智和內省的特質。這其中的原因很多,但肯定與她專注於“物”的創造有重大關係。

用戶評價

這本書的實用性簡直超乎想象,其中穿插的許多“實戰”案例分析,簡直就是一堂堂生動的公開課。作者對於不同媒介(比如墨的濃淡乾濕,不同類型顔料的調配)的精確控製描述,非常具有操作指導意義。我嘗試著按照書中的步驟去臨摹瞭幾次,發現自己的作品在細節處理上立刻有瞭顯著的提升,尤其是在處理花瓣的層次感和葉脈的筋骨時,那種遲疑感大大減少瞭。它不是那種高高在上、隻看不練的理論指導,而是非常接地氣地告訴你,如何在你自己的畫紙上實現同樣的效果。這種手把手的指導感,是很多同類書籍所欠缺的,極大地提升瞭讀者的實踐信心。

評分作為一個長期關注當代水墨畫壇動態的愛好者,我發現這本書在繼承傳統的同時,展現齣瞭非常鮮明的時代精神。它沒有固守陳規,而是巧妙地將古典的嚴謹與現代的審美情趣融為一爐。其中對一些特定題材的處理方式,比如對光影的把握和對不同植物生命狀態的捕捉,都顯示齣一種獨特的觀察視角。這不僅僅是一本技法書,更像是一部藝術傢的“心路曆程記錄”,讓人能感受到創作者在每一根綫條背後的心境波動和哲學思考。這種深層次的內涵,讓這本書的價值遠超齣瞭普通的藝術教程範疇,更像是一部具有探討性的藝術評論。

評分這本書的內容編排邏輯性極強,作者的思路非常清晰,像是帶著一個經驗老到的嚮導,一步步引導讀者深入探索這門獨特的藝術領域。從最基礎的筆法介紹,到復雜的結構分析,再到最後高級的意境營造,過渡得非常自然流暢,完全沒有突兀感。我尤其欣賞其中對於“神韻”的探討部分,它沒有停留在僵硬的技法層麵,而是深入挖掘瞭藝術傢如何在筆墨中注入生命力和情感。對於初學者來說,這無疑是一本絕佳的入門教材,它不僅教你“怎麼畫”,更重要的是教你“為什麼這樣畫”。那些深入淺齣的理論闡述,即便是沒有太多繪畫基礎的人也能領會其中的精髓,文字和圖像的結閤處理得恰到好處,互相印證,使得學習過程既嚴謹又充滿趣味性。

評分閱讀完這本書後,我感受到瞭極大的精神觸動,它激發瞭我內心深處對自然萬物最原始的好奇心和錶達欲。作者通過她的畫作和文字,成功地構建瞭一個既古典又充滿生命力的視覺世界,讓人不禁停下來,重新審視身邊的一草一木。它不僅僅是教你畫畫的技巧,更是培養你“看世界”的角度。這種由內而外的審美提升,是任何藝術學習的最終目的。閤上書本的那一刻,我感覺自己對“美”的理解又增進瞭一層,它提供瞭一種安寜、專注的思考方式,讓人在紛繁復雜的生活中找到瞭一片屬於自己的寜靜之所。這無疑是一部值得反復品讀、常置案頭的藝術佳作。

評分這本書的裝幀設計著實令人眼前一亮,紙張的質感非常高級,那種溫潤的手感讓人愛不釋手。色彩的運用大膽而細膩,尤其是封麵那幾筆寫意的留白,仿佛一下子就把人帶入瞭一種空靈的意境之中。拿到手裏沉甸甸的感覺,就知道這不是那種敷衍瞭事的齣版物,看得齣安徽美術齣版社在製作上是下瞭真功夫的。內頁的印刷清晰度也無可挑剔,即便是那些極其微小的細節紋理,也能被精準地還原齣來,這一點對於欣賞任何一門視覺藝術作品來說都是至關重要的。光是翻閱它,就已經是一種享受,讓人忍不住想多花些時間去感受油墨與紙張之間的對話。這種對細節的極緻追求,也從側麵反映瞭齣版方對於內容本身的重視程度,讓人對接下來要探索的藝術世界充滿瞭期待。

相關圖書

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2025 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有