具体描述

编辑推荐

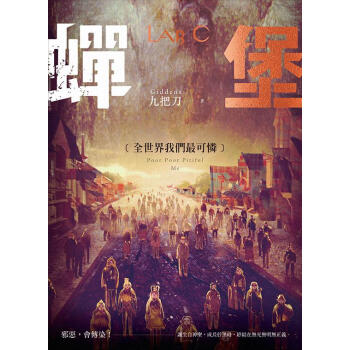

◎白石一文的小說主角像某種深海魚類,在冰冷孤獨、黑暗不見光的無重力世界用自己腦殼上那自體長出的觸鬚微弱發光。這確是一本比村上春樹要成熟許多,反覆詰問自省「人如何在這冷酷異境繼續存在」的故事。如何相信他人的愛,如何不在羞恥和精神衰弱中傷害自己,那些帶著受虐印記的美形男美形女,背後如在月蔭谷一般拖著長長的陰影,如何在華麗科幻的自動化城市、企業大樓、高級酒吧、社區公園、菁英密室中,乍看以為是都會浪漫傳奇的寫實魔境裡,茫然、努力地找回破掉的、自己的人形布偶。這是一本我願意打五顆星的好看小說。(作家.駱以軍)◎我遲了很多年才發現白石一文的長篇小說《一瞬之光》,讀過之後覺得好震撼,怎會有男性作家將女性描寫得這般細膩,連目視男人的情緒轉折都很精準,甚至是神祕的身體反應都很貼切,讓人毛骨悚然啊!(…)他的小說就像拿了一把刀,直刺你的胸口,已經很痛了,他還要回頭把刀拔出來。但這是迷人之處,有時候我們需要狠狠被刺一刀,再狠狠把刀拔出來,清楚看到傷口,才會意識到小說之外的真實人生是多麼幸福。明明寫的是職場人際鬥爭,男主角看起來既帥又順遂,有登對的女友,卻對遭受暴力對待的陌生少女伸出援手,最終被鬥爭出局,美滿人生遭到逆轉。看似通俗劇情,拿來給八點檔連續劇約莫也能爆走幾百集直到觀眾厭倦,可是白石一文寫得好透徹好深邃,寫出不凡的人生滋味,這才是狠角色。(作家.米果)

内容简介

◎白石一文驚動文壇經典暢銷作

◎2003年日本十大文庫第二名,在日暢銷40萬冊

◎五月天阿信、作家米果、作家村上龍、作家駱以軍——震撼推薦

◎金獎設計師聶永真二度打造精美裝幀

◎觸發電氣搖滾樂隊「閃閃閃閃」作詞靈感

兀傲不群的企業菁英,睥睨於弱肉強食的資本主義世界;

病弱無助的女大學生,背負著家暴與精神疾病的枷鎖,飄蕩獨存。

兩個截然不同的孤獨靈魂注定相逢,是扭轉了孤獨?還是更加孤獨?

生是什麼?愛是什麼?為何不愛自己就無法愛人?

孤獨的靈魂,相濡以沫,在殘酷現實中追求瞬間感動與喜悅、稍縱即逝的一瞬之光。

橋田浩介任職於一流企業,同時也是別人眼中的菁英分子。由於能力好,又深受高層信賴,因此他成為公司史上最年輕的人事課長,每天周旋於權力核心過著忙碌的生活。直到有一天他遇見精神受創的大學生香折,她陰鬱的過去與受傷的心靈觸動了浩介的心,也觸動了彼此微妙的關係。隨著企業派系間的陰謀鬥爭,浩介失去一切的同時,也逐漸在香折身上找到超越家族與情人的愛的真諦。

作者简介

白石一文 (Shiraishi Kazufumi)山本周五郎獎、直木獎得主

一九五八年生於日本福岡縣,長於文學世家,其父白石一郎為直木獎得獎作家,雙胞胎弟弟白石文郎亦為小說家。早稻田大學政治經濟學系畢業,曾任職於文藝春秋出版社。二○○○年處女作《一瞬之光》甫一問世即備受好評,之後不斷挑戰不同主題的創作,引起讀者極大迴響。,二○○九年獲山本周五郎獎、直木獎。

另著有《我心中尚未崩壞的部分》、《永遠在身邊》、《關於我的命運》、《近在身邊的遠方》、《不自由的心》等書。

譯者介紹

黃心寧

一九七五年生。四歲隨父赴日,高中畢業回國。輔大翻譯學研究所口譯筆組畢業。譯有《白色巨塔》下冊(合譯)、《戀愛中毒》、《寂寞獵人》。

内页插图

目录

譯序 堅持作家精髓第一部

第二部

第三部

第四部

精彩书摘

是竹井帶我走進了這家店。在這裡待了一段時間,我卻遲遲沒察覺到那個女孩的存在。認出她的那一刻,她正在吧檯的另一邊替我和竹井換酒杯。她換了幾次酒之後,我瞄到她放下威士忌的右手,袖口上有袖釦,袖口露出白色繃帶。看到繃帶的那一剎那,我的記憶頓時甦醒,她白天的臉和現在的臉在我腦海裡合而為一,我差點叫出聲音。打從我一坐上高腳椅,對方就認出我了,卻面不改色,即使知道我認出了她,刻意注視著她,她的視線也絕不與我相會,仍然一臉若無其事。

我偷偷觀察她,她和其他幾個調酒師一樣搖著雪克杯。她調酒、擠萊姆、從密封罐中取出橄欖、切起司。她身穿方領白色襯衫、黑色短背心,一副端正幹練的模樣,身段和手法乾淨俐落,可說到了爐火純青的地步。她從酒櫃取出酒瓶轉開瓶蓋,手掌的動作宛如飛舞一般,熟練的程度遠超過其他男調酒師。

我驚訝不已,此刻她給人的印象和面試時落差太大了。現在的她,不過是在昏暗的燈光下做幾個規律且靜默無語的動作,當然旁觀的我也醉得不輕,但她的變化太過於驚人,我們十二小時前才在公司進行三對三面談,哪想到她有如此神采奕奕的一面呢?竹井已經醉倒了,趴在吧檯上發出微弱的呻吟。我看了手表,已經過了午夜兩點。該是散場的時侯了。

在前兩家店喝酒時,竹井還會禮讓我。今晚約找出來温酒的也是他。

……

前言/序言

譯序〈堅持作家精髓〉

文:黃心寧

近年來日本文壇吹起了年輕風潮。二○○三年,綿矢莉莎與金原晴兩個二十歲的小女生雙雙獲得芥川獎;白岩玄、島本理生等二十五歲以下的年輕作家紛紛嶄露頭角。根據統計,這些年輕作家撐起當今日本書店的三成銷售量。他們漫畫式的寫作風格以及貼近年輕人的生活故事廣受好評,日本文學界期待這些漫畫世代的作家能夠為文壇注入嶄新的氣息。

而同一年(二○○三年),白石一文以《我心中尚未崩壞的部分》一書引起讀者熱烈迴響,也打響了作家的名號,《一瞬之光》更在文學雜誌《本的雜誌》中獲選為「二○○三年十大文庫本第二名」。在一片年輕作家當道的氣候中,白石一文以富有哲學性以及成熟的風格打入市場,讀者重新回頭尋找日本小說的真正價值。白石偏好探討人生中最沉重的議題並且找出答案,這是當今年輕作家無法觸及的,也是讀者渴望得到的解答。

白石一文出生於福岡縣,父親是直木獎作家白石一郎,雙胞胎弟弟白石文郎也同樣走上文學作家的路。白石生長在充滿文學氣息的家庭,然而他們的生活卻相當困苦。父親在白石出社會後才獲得直木獎,在這之前父親根本無法以創作糊口,母親為扛起家計只好跑去當銷售員。白石回憶,小時候家裡珍藏的相機時常消失,卻又在幾天後出現,此後他才知道有當鋪的存在。白石一家可說是日本人心目中典型的傳統作家生活,雖然清寒,但父親堅持自己的夢想,而母親發揮糟糠之妻的美德一直在背後默默支持。白石就在這樣的環境下與文學結緣,在心中深深地植下文學家的種子。

二○○○年,白石一文擔任日本知名出版社文藝春秋編輯的同時,出版了《一瞬之光》。此書甫出版即引起讀者注目,卻遍尋不到白石一文這位作家的資料,因為眾人沒想到結構如此緊密的作品竟然是一個編輯的初試啼聲之作。

書中主角橋田浩介任職於知名大企業,年紀輕輕就當上課長,更是社長的愛將,外貌、能力、待人皆是可圈可點,一路走來平步青雲,可說是日本人心目中最為人稱羨的上班族。然而,外人無法了解他的堅持以及空虛,他為了維持身為強者的自我,拚命掙扎但也不斷失去。就在這個時候,認識了二十歲的香折,一個完全的弱者。香折是個受虐兒,在飽受折騰的環境中勉強活了下來,但更時時刻刻渴望死亡。

「無法愛自己也等於無法愛別人」。

白石以殘酷的企業文化以及虐童的心理創傷背景,一步步解開身心的累贅,從複雜緩緩接近單純的真實。社會上充滿交易,就連感情也不例外。人一談起感情,總免不了論及付出與接受,然而真正的愛理應無怨無悔,甚至不應該出現怨悔二字。

「無法愛自己也等於無法愛別人」,這是橋田對香折的勸告,最後成為結合兩人的信念。愛對方如同愛自己,然而最難的就在於愛自己。在無法愛自己的情況下,人不得不要求對方的回報,因為內心的空虛需要有人來填補。

乍看之下,一個是強者、一個是弱者,兩個相反且不同世界的男女卻有著同樣的空虛及脆弱。橋田在香折身上發現自己的傲慢,也觸動了他內心渴望解脫的枷鎖。

白石在他首次的作品中探討愛的真諦,更是深刻思索人該如何活、為何而活的人生難題。人,無法一個人活下去,即使擁有一切天賦,人類社會終究不容許孤單一人。然而當有個人陪伴你的時候,又該如何孕育心中的情感,這也是白石對讀者投出的問題,也是他藉由此書表達自身的人生哲學。

除此之外,讀者更能夠透過此書了解日本企業的企業哲學以及黑暗面貌。作者以他豐富的知識,巨細靡遺刻畫出日本企業及官商之間的爾虞我詐。《一瞬之光》可說是企業小說,亦可稱為戀愛小說,而在另一方面它又是探討人生的小說,作品極具戲劇張力,提供讀者看小說的趣性,同時兼具深沉意涵,不時讓人思考、反省自我。

繼《一瞬之光》之後,白石一文陸續發表佳作,短短三年內已出版了七部作品。因此這幾年來白石的忠實讀者與日俱增,直木獎的提名呼聲高張。不過由於小時候父親因多次提名直木獎卻遲遲無法獲獎受盡煎熬,因此他不願去煩惱得獎與否,更不願接受任何獎項。此外,雖然他的作品題材多元,但是風格卻更趨純熟。白石表示:所有作品的主題終歸於生命的意義。或許這樣的骨氣與堅持,正是成就白石一文的作家精髓所在。

(本文寫於二○○五年)

用户评价

这本书的结构安排非常大胆,它采用了多重叙事者和时间线的交错手法,让人一开始需要适应这种跳跃感。我发现,如果试图在阅读时强行理清每一个角色的来龙去脉,反而会错过作者想要营造的那种“历史的混响”效果。作者似乎更关心的是,在不同的时间点上,同一类人性弱点是如何以不同的面貌重演的。比如,我们看到一个古代的祭司做出的牺牲,与几百年后一个现代科学家的自毁式研究,在驱动力上有着惊人的相似性,都被一种对“终极真理”的痴迷所吞噬。这种跨越时空的共鸣,是这本书最成功的地方之一。我尤其喜欢其中关于“符号学”的探讨,书中出现的某些重复出现的图案或物件,比如一个特定的鸟类剪影,它的意义会随着叙事者的不同而发生微妙的偏移,这种意义的流动性,极大地增加了文本的解读空间。这不是一本提供标准答案的书,而是一个邀请你进入迷宫,共同寻找出口的邀请函。对于喜欢深度文本分析和解构的读者来说,这简直是宝藏。

评分我得说,这本书的文笔有一种奇异的“冷峻美学”。它不追求华丽辞藻的堆砌,反而偏爱使用精准、克制的词汇来描绘极端的情感状态。这种处理方式,使得故事中的悲剧色彩显得格外真实和持久,没有丝毫煽情的成分,却能直击人心最脆弱的部分。主角C在面对自己宿命般的困境时,那种“知其不可为而为之”的悲壮,不是通过慷慨激昂的宣言来展现的,而是通过他每日例行公事般的坚持——比如,无论发生什么,他总是在清晨五点准时给窗台上的那盆植物浇水——体现出来。这种日常性与史诗性之间的并置,是本书最引人入胜的地方之一。另外,书中对环境的拟人化描写也相当出色。那座笼罩在永恒薄雾中的城市,仿佛本身就是一个有生命的、压抑的实体,它的每一条街道、每一堵墙壁都在无声地诉说着被遗忘的故事。阅读过程中,我时常感到自己仿佛置身于那片潮湿、冰冷的空气中,呼吸都变得困难。对于追求文学性和哲学思辨深度的读者来说,这部作品无疑是一次值得深入探索的精神旅程。

评分这部作品的叙事节奏掌控得非常精妙,它不是那种一上来就抛出所有谜团的类型,而是像一位技艺高超的织工,缓缓铺陈着她的丝线。我特别欣赏作者在描绘人物内心挣扎时的细腻笔触。主角A在面对重大抉择时,那种深植于骨髓的犹豫与自我怀疑,被刻画得入木三分。你仿佛能感受到他每一次呼吸时,胸腔里那份沉甸甸的重量。更令人称道的是,即便是配角,也绝非功能性的工具人。比如那个总是在角落里默默观察的店主B,他看似与主线关系不大,但他的几句不经意的提醒,却像是黑夜中的萤火,照亮了主角A思维的死角。书中的场景描绘也极具画面感,无论是喧嚣拥挤的市集,还是静谧空旷的古老图书馆,作者都能用寥寥数语,构建出一个让人身临其境的空间。特别是书中对“时间流逝”这一抽象概念的处理,非常独特,它不是线性的推进,而是充满了回响与折射,让人在阅读时,不时停下来回味那些似曾相识的情感波动。总的来说,这是一本需要静下心来品味的佳作,它的力量不在于情节的跌宕起伏,而在于对人性深处那些微小、却又至关重要的瞬间的精准捕捉。

评分读完这本书,我最大的感受是作者构建了一个极具说服力的世界观,这个世界有着自己独特的逻辑和运行法则,而且这些法则被巧妙地融入了日常生活的细节之中,而不是生硬地进行大段的解释。举个例子,关于“记忆的重量”这一设定,它并非一个科幻概念,而是像一种社会常态被接受。书中对不同阶层的人如何处理和看待这些“记忆碎片”的差异性描写,展现了极高的社会洞察力。那些生活在底层,必须不断舍弃过去才能继续前行的人,与那些拥有权力,可以轻易篡改或囤积历史的精英阶层之间的对比,形成了一种强烈的张力。情节推进上,它采取了一种碎片化的叙事方式,开始可能会让人有些许迷惘,感觉线索散落各处,但随着阅读的深入,你会发现这些碎片是如何精确地吻合在一起,最终形成一张完整而令人震撼的图景。这种叙事结构,要求读者必须保持高度的专注,但一旦你跟上了作者的节奏,那种豁然开朗的体验是其他线性叙事作品难以比拟的。书中对“沉默”的运用也令人印象深刻,很多关键的冲突和情感爆发,都不是通过激烈的对话表现的,而是通过人物长时间的对视、一个不经意的动作,将情绪堆叠到顶点,这种含蓄的力量非常高级。

评分我必须承认,这本书的开篇处理得并不算友好,它似乎刻意设置了一些阅读的门槛。大量的技术性描述和晦涩的专业术语(虽然这些术语都是虚构的,但描绘得非常真实),使得前几十页的阅读体验略显艰涩。然而,一旦你熬过了这个适应期,进入到核心冲突展开的部分,你会发现作者在信息密度上做到了极致的平衡。他把复杂的理论和宏大的背景,巧妙地嵌入到角色之间的日常对话和私人日记中去,让你在不知不觉中吸收了所有必要的信息。书中关于“个体自由意志与既定命运之间界限”的哲学探讨,非常尖锐。作者并没有给出简单的答案,而是通过一个近乎完美的循环叙事,展现了这种界限的模糊性——你以为你在反抗,但你的反抗本身可能就是被预设的一部分。这种宿命论的基调,被处理得极为冷静和客观,没有多余的情绪宣泄,反而带来一种后现代式的清醒和疏离感。对于那些厌倦了传统英雄叙事的读者,这本书提供了一种更具挑战性、更贴近真实世界复杂性的阅读体验。

评分★ 十位国内一流学者作序推荐:中国社会科学院研究员许宏、武汉大学教授罗运环、人民大学国学院教授王子今、北京师范大学教授黎虎、北京大学教授阎步克、清华大学教授张国刚、北京大学教授邓小南、香港科技大学教授李伯重、中国社会科学院研究员步平共同推荐

评分橋田或許可以成為大部分日本男性的表徵

评分意志是會被忽略消磨的

评分男人啊~應該要學會何時說?不?的

评分至于我的老师余英时、许倬云先生,已经完全是现代知识分子的时代了。他们频繁参与论政,尤其是许先生写了很多文章,余先生也写了不少,可是对于政治只有遥远的兴趣。我在猜,胡适、傅斯年先生那个时代如果情况不同,他们说不定也不会进入政府,从他们的信里面也可以看到。

评分?男人真是無聊啊!?~書中曾有過類似的描述

评分比台币兑换来要贵书籍用纸设计一般

评分我以為橋田對香折是抱持著一股好奇心

评分【关于套书】A History of China 讲谈社 中国的历史(十卷)

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有

![北歐式的自由生活提案 [LESS IS MORE] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/16068757/rBEhVVM5IbcIAAAAAAB6pw91wjkAALHHAH3IDMAAHq_580.jpg)

![[台版]五月天之素人自拍/台湾时报文化 写真专辑 阿信 五月天 pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/1695975349/5ae143caN1e290b20.jpg)

![自然圖鑑:600種動物植物觀察術 [自然図鑑] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/16009162/rBEGD0-18vwIAAAAAAB94hJufoEAAA9RAOXf1IAAH36861.jpg)

![辛波絲卡 [Wislawa Szymborska] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/16013784/rBEIC0-2D4oIAAAAAADI_EGKwA0AAAANQM4MPMAAMkU963.jpg)