具体描述

用户评价

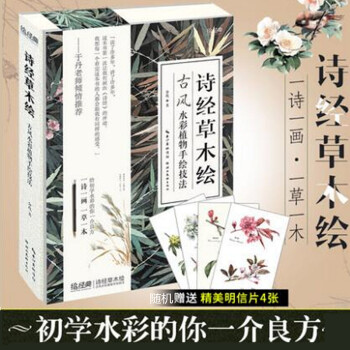

这本书给我带来的,不仅仅是绘画技巧的提升,更是一次精神上的洗礼。我一直以来都对中国传统文化,尤其是《诗经》充满着浓厚的兴趣,总觉得那些古老的文字中蕴含着无尽的智慧和美。然而,对于《诗经》中所描绘的草木,我总是停留在文字的想象层面。直到我遇见了这本书,它就像一位温柔的向导,用一支画笔,为我打开了一扇通往《诗经》世界的大门。 书中的水彩技法讲解,是我见过最细致、最实用的。作者从基础的水分控制、笔触变化,到如何表现植物的质感、光泽,再到如何营造空间感和氛围感,都讲解得非常透彻。我尤其喜欢书中关于“湿画法”在表现水生植物时的运用,以及“干画法”在表现植物纹理时的技巧。例如,在描绘“关关雎鸠,在河之洲”中的“荇菜”时,作者会教你如何运用大面积的水分晕染,来表现荇菜在水面漂浮的轻盈感,以及如何用细密的笔触来勾勒叶脉的纹理,让画面栩栩如生。 更让我心生敬佩的是,书中将《诗经》的深厚文化底蕴与绘画内容完美地结合在了一起。每一幅植物的描绘,都不是孤立的,而是与相应的诗句紧密相连。作者会深入解读诗句的含义,并将其意境巧妙地融入到画面中。比如,在描绘“桃之夭夭,灼灼其华”时,作者不仅画出了桃花的娇艳,还通过色彩的明暗对比,营造出一种生机勃勃、欣欣向荣的氛围,让人仿佛能感受到那份初春的喜悦和对美好未来的憧憬。 我对书中对植物的观察视角非常独特。它不仅仅关注植物的整体形态,更注重描绘植物的细微之处,例如叶片上的露珠、花瓣上的纹理、果实上的斑点等等。这些细节的描绘,让画面充满了生命力和真实感。 这本书的语言风格也非常优美,充满了人文情怀。作者在讲解过程中,常常会引用《诗经》中的经典诗句,并用通俗易懂的语言进行解读,让我对这些古老的诗篇有了更深的理解和感悟。 我被书中传递的那种“静心”和“慢生活”的理念深深吸引。在如今这个快节奏的社会,能够有这样一本书,引导我们放慢脚步,去观察、去感受、去描绘身边的自然,去品味古老的文化,无疑是一种难得的享受。 这本书不仅仅是一本水彩画教程,更是一本关于中国传统文化和美学的百科全书。 我喜欢书中对“意境”的追求,它让我的绘画不仅仅是技术,更是情感的表达。 在描绘“采采苤苤”时,我不仅仅是在画一个萝卜,更是在想象着古人朴素的生活和对大自然的感恩。 作者在讲解技法时,会结合《诗经》中的场景,这种方式非常巧妙,让我能在学习中,不知不觉地代入到那个诗意的时代。

评分这本书对我来说,简直是一场意外的惊喜。我原本只是抱着试试看的心态去购买的,因为我一直在寻找一本能够将中国传统文化与西方绘画技法相结合的书籍,而且希望它能有足够的深度和广度,能够满足我这个“挑剔”的读者。结果,这本书完全超出了我的预期,它就像一位博学的老师,又像一位知心的朋友,在我探索水彩画世界的旅途中,给予了我无尽的启发和帮助。 书中对水彩技法的讲解,可以说是既系统又灵活。它从最基础的水分控制、笔触运用开始,一步步引导读者掌握如何表现植物的质感、光泽、甚至层次感。我特别喜欢作者对于“留白”的运用讲解,如何利用未着色的纸面来表现光线和空气感,这对于我这样一个刚开始接触水彩的读者来说,简直是醍醐灌顶。而且,书中并没有将技法生硬地灌输,而是结合《诗经》中的具体植物,通过实际的绘画案例来展示技法的应用,让我能够融会贯通,举一反三。 更让我着迷的是,书中将《诗经》的文化底蕴与绘画内容巧妙地融合在了一起。每一幅植物的描绘,都不仅仅是对植物本身的写实,更是对诗歌意境的再现。例如,在描绘“关关雎鸠,在河之洲”中的“雎鸠”时,作者并没有直接画鸟,而是着重描绘了围绕在河边的“荇菜”,并用淡雅的色彩渲染出一种宁静而充满生机的氛围,仿佛能听到那悠扬的歌声在回荡。这种“借物抒情”的表达方式,让我对《诗经》有了更深的理解,也让我对绘画的内涵有了全新的认识。 我对书中对植物的选材非常满意。它们都是《诗经》中出现频率较高,且具有代表性的植物,涵盖了草本、木本、花卉、果实等多个类别。而且,作者对这些植物的描绘,都力求还原其在古代文献中的形态,同时又不失现代水彩的灵动。 这本书的语言风格非常平易近人,充满了人文关怀。作者在讲解过程中,常常会穿插一些关于《诗经》的故事和趣闻,让学习的过程充满了趣味性,也让我对中国古代文化有了更深的了解。 我喜欢书中对“古风”的理解,它不是简单的复古,而是将古代的意境与现代的绘画语言相结合,创造出一种独特的艺术风格。 这本书不仅仅是一本绘画教材,更是一本艺术鉴赏指南,一本文化普及读物。 我特别欣赏书中关于“意境”的阐述,它让我明白,好的绘画不仅仅是形似,更要神似。 在描绘“桃之夭夭”时,我不仅仅是在画一棵桃树,更是在想象着新婚燕尔的喜悦和对未来的美好憧憬。 作者在书中用非常细腻的笔触,勾勒出植物的生长姿态,这种对细节的把控,让我受益匪浅。

评分这本书对我而言,简直是一次心灵与艺术的奇妙旅程。我一直对《诗经》中的自然景物怀有深深的喜爱,却苦于无法用画笔将其描绘出来。直到我遇见了这本书,它就像一位智慧的导师,用一支画笔,为我打开了《诗经》世界的大门,让我得以用色彩去“看见”那些古老的诗篇。 书中的水彩技法讲解,是我见过最细致、最实用的。作者从最基础的水分控制、笔触运用,到如何表现植物的透明感、光泽感,再到如何运用色彩来营造不同的氛围,都讲解得非常透彻。我尤其喜欢书中关于“渲染”技法在表现花卉时的应用。例如,在描绘“桃之夭夭”时,作者会教你如何运用大面积的湿画法来表现桃花的娇嫩和通透,以及如何用细密的干笔触来勾勒花瓣的边缘,让画面既有水彩的灵动,又不失桃花的娇艳。 更让我惊叹的是,书中将《诗经》的深厚文化内涵与绘画创作进行了精妙的融合。每一幅植物的描绘,都不是简单的写实,而是融入了作者对《诗经》的理解和感悟。例如,在描绘“蒹葭苍苍”时,作者不仅画出了芦苇的形态,更用淡雅的色彩和轻柔的笔触,营造出一种凄美而又宁静的意境,仿佛能听到诗中的那份悠远而缠绵的思念。 我对书中对植物的观察角度非常独特。它不仅仅关注植物的整体形态,更注重描绘植物的细微之处,例如叶片上的露珠、花蕊的细节、果实表面的纹理等等。这些细节的描绘,让画面充满了生命力和真实感。 这本书的语言风格非常优美,充满了人文关怀。作者在讲解过程中,常常会引用《诗经》中的经典诗句,并用通俗易懂的语言进行解读,让我对这些古老的诗篇有了更深的理解和感悟。 我被书中传递的那种“静心”和“慢生活”的理念深深吸引。在如今这个快节奏的社会,能够有这样一本书,引导我们放慢脚步,去观察、去感受、去描绘身边的自然,去品味古老的文化,无疑是一种难得的精神滋养。 这本书不仅仅是一本水彩画教程,更是一本关于中国传统文化和艺术美学的启蒙读物。 我喜欢书中对“意境”的追求,它让我的绘画不仅仅是技术,更是情感的表达。 在描绘“采薇”时,我不仅仅是在画一株野豌豆苗,更是在感受那种朴素的生存力量。 作者在讲解技法时,会结合《诗经》中的场景,这种方式非常巧妙,让我能在学习中,不知不觉地感受到中国传统文化的博大精深。

评分这本书对我而言,简直是一场期待已久的文化与艺术的盛宴。我一直以来都沉醉于《诗经》的古韵,又对水彩画的灵动表现力颇为着迷。寻找一本能够将这两者完美结合的书籍,是我多年的心愿,而这本书的出现,无疑实现了我的这个愿望。它不仅仅是一本绘画教程,更像是一本带着温度的文化指南,引领我走进了《诗经》那个充满诗意和自然气息的世界。 书中的水彩技法讲解,简直是为我量身定做的。作者从最基础的笔触、色彩运用,到如何表现植物的透明感、层次感,都讲解得极为细致。我特别喜欢书中对“晕染”技法的应用教学,例如在描绘“杨柳依依”中的柳树时,作者会教你如何利用水的流动性,来表现柳条的轻柔下垂,以及如何通过不同深浅的绿色晕染,来体现柳叶的丰富层次。这种将技法与具体植物形态紧密结合的教学方式,让我受益匪浅。 更让我惊叹的是,书中将《诗经》的丰富文化内涵,与绘画创作进行了精妙的融合。每一幅植物的描绘,都不仅仅是对植物本身的写实,更是对诗歌意境的再现。例如,在描绘“关关雎鸠,在河之洲”中的“荇菜”时,作者不仅画出了荇菜在水面漂浮的姿态,更用淡雅的色彩和留白,营造出一种宁静而充满生机的氛围,仿佛能听到那悠扬的鸟鸣声在耳畔回响。这种“情景交融”的创作方式,让我对《诗经》有了更深刻的理解。 我对书中对植物的观察角度非常细腻。它不仅关注植物的整体形态,还注重描绘植物的细微之处,例如花瓣的纹理、叶片上的脉络、果实表面的光泽等等。这些细节的描绘,让画面充满了生命力和质感。 这本书的语言风格非常优美,充满了人文关怀。作者在讲解过程中,常常会引用《诗经》中的经典诗句,并用通俗易懂的语言进行解读,让我对这些古老的诗篇有了更深的理解和感悟。 我被书中传递的那种“回归自然”和“慢生活”的理念深深吸引。在如今这个喧嚣的世界,能够有这样一本书,引导我们静下心来,去观察、去感受、去描绘身边的自然,去品味古老的文化,无疑是一种难得的精神滋养。 这本书不仅仅是一本水彩画教程,更是一本关于中国传统文化和艺术美学的启蒙读物。 我喜欢书中对“神韵”的追求,它让我的绘画不仅仅是形似,更是有了灵魂。 在描绘“葛藟累之”时,我不仅仅是在画藤蔓,更是在感受那种生命的顽强和相互依存。 作者在讲解技法时,会结合《诗经》中的典故,这种方式非常巧妙,让我能在学习中,不知不觉地感受到中国传统文化的博大精深。

评分这本书带给我的不仅仅是绘画技巧的提升,更是一次深入心灵的文化洗礼。我一直对中国古典诗词情有独钟,特别是《诗经》,那些质朴而充满生命力的诗句,总能触动我内心深处的情感。然而,对于《诗经》中所描绘的草木,我总是停留在文字的想象层面。直到我遇到了这本书,它就像一位神奇的导游,用一支画笔,将那些古老的文字具象化,让我得以用眼睛去“看见”那些曾经只存在于想象中的植物。 书中关于水彩技法的讲解,非常具有针对性。它没有泛泛而谈,而是紧密结合《诗经》中的植物特点来展开。例如,在描绘“蒹葭苍苍,白露为霜”中的芦苇时,作者会详细讲解如何用不同层次的灰色和白色来表现芦苇的质感,以及如何运用干笔触来模拟芦苇在风中摇曳的姿态。这种“因材施教”的方式,让我觉得学习起来非常高效,也让我能更深刻地理解水彩在表现不同植物时所需的特定技巧。 书中对《诗经》背景知识的梳理也做得非常到位。它不是简单地罗列植物名称,而是会解释这些植物在古代社会中的地位、用途,以及它们在诗歌中承载的象征意义。例如,在描绘“桃之夭夭,灼灼其华”时,书中会穿插讲解桃花在古代婚礼中的寓意,让我画笔下的桃花不仅仅是美丽的色彩,更承载了一份祝福和情感。 我特别喜欢书中对“古风水彩”的定义和演绎。它不是一味地模仿古画,而是将水彩的透明感、晕染效果与中国传统绘画的意境相结合,创造出一种既有古典韵味又不失现代气息的风格。我尝试着学习书中的范例,用类似的手法去描绘一些我喜欢的《诗经》中的植物,感觉自己仿佛也进入了那个遥远的时代。 这本书的排版设计也值得称赞。书页的质感很好,印刷清晰,色彩还原度高。每一页的插图都经过精心设计,无论是构图还是色彩搭配,都赏心悦目。这不仅为我提供了良好的视觉享受,也让我更容易跟随书中的指导进行学习。 我被书中传递的那种“慢生活”、“慢创作”的理念所打动。在如今这个快节奏的时代,能有一本这样的书,引导我们静下心来,去观察、去感受、去描绘身边的自然,去品味古老的诗歌,无疑是一种难得的体验。 我对书中选择的植物非常满意。它们都是《诗经》中经典且具有代表性的植物,例如“青青子衿,悠悠我心”中的“子衿”(一种草本植物,泛指衣物,引申为思念的人),“蒹葭萋萋”中的芦苇,以及各种花果蔬菜。这些植物的描绘,都充满了生命力。 这本书的语言风格也很亲切,不像一些枯燥的技术手册,而是像和一位老朋友在聊天,娓娓道来。即使是复杂的技法,也被讲解得通俗易懂。 我喜欢作者在讲解过程中,不断地提醒我们要关注植物的“灵魂”。这不仅仅是对技法的要求,更是对我们创作的一种引导。 我通过这本书,不仅学会了如何用水彩描绘植物,更学会了如何用水彩去“讲述”一个故事,去表达一种情感,去连接一段历史。

评分这本书真是让我惊喜连连,从封面设计到内页排版,都透露着一种淡雅古朴的气息,非常符合我对《诗经》意境的想象。作为一名水彩初学者,我一直希望能找到一本既能教授绘画技巧,又能让我深入了解传统文化的作品。而这本书恰恰满足了我所有的期待。它并非简单地罗列植物图谱,而是将《诗经》中的诗句巧妙地融入到绘画教程中。比如,在讲解如何描绘“桃之夭夭”时,书中不仅提供了详细的水彩上色步骤,还引用了《周南·桃夭》的原文,并解释了其中“夭夭”的含义,让我感受到画笔下的桃花仿佛真的带着那份初春的娇嫩与生机。 作者在技法讲解上非常细致,从基础的水彩晕染、笔触运用,到如何表现植物的质感、光影变化,都循序渐进,清晰易懂。我尤其喜欢书中对“湿画法”和“干画法”在表现不同植物时的应用讲解。例如,描绘露珠欲滴的草叶时,作者会指导如何运用湿画法营造水润通透的效果;而描绘枯黄的谷穗时,则会教授如何运用干画法来表现其蓬松的质感。书中还穿插了许多关于《诗经》中植物的文化背景、药用价值和象征意义的介绍,这些知识不仅丰富了我的绘画内容,更让我对这些熟悉的植物有了全新的认识。 我最欣赏的是书中选取的植物种类,都来自《诗经》,涵盖了草、木、谷、菜、花、果等多个方面,非常全面。比如,除了常见的桃花、荷花,还有许多我之前不太熟悉的植物,如“芣苢”(牛蒡)、“蒹葭”(芦苇)、“薇”(野豌豆苗)等等。书中对这些植物的描绘,都力求还原其在《诗经》中的形象,同时又不失艺术上的表现力。在学习描绘“瞻彼淇奥,绿竹猗猗”的竹子时,我不仅学会了如何用不同深浅的绿色来表现竹子的层次感,还体会到了作者笔下竹子那份挺拔、坚韧的风骨。 整本书的讲解逻辑非常清晰,就像一位循循善诱的老师。我按照书中的步骤一步步来,即使是之前对水彩一窍不通的我,也能画出一些令人满意的作品。书中的范例图也非常精美,色彩搭配和谐,构图考究,为我提供了很好的学习范本。我尝试着临摹了其中几幅,虽然效果还有差距,但通过临摹,我更深刻地理解了作者的处理手法和色彩运用。 这本书不仅仅是一本绘画教程,更像是一本带着温度的文化读物。它让我重新审视了我们古老文献中的智慧,以及那些曾经陪伴古人生活的植物。在描绘“采薇”的画面时,我不仅学会了如何表现野豌豆苗的细嫩,还联想到了伯夷、叔齐的典故,绘画的乐趣因此变得更加深厚。 我想说,这本书的出现,填补了我长久以来寻找的一块空白。我一直在寻找一本能够将传统文化与绘画技法完美结合的书籍,而这本书的出现,让我感到无比的欣喜和满足。它没有过分追求华丽的视觉效果,而是回归到最质朴的描绘,用最真实的水彩语言,去诠释那些古老诗篇中的自然意象。 我尤其喜欢书中关于“草木绘”的独特视角。它不仅仅是简单的写生,而是带有情感的创作。作者在描绘每一株植物时,都融入了对《诗经》的理解和感悟,使得画面不仅仅是静止的,而是充满了生命力和故事性。例如,在描绘“关关雎鸠,在河之洲”中的“荇菜”时,作者用细腻的笔触勾勒出荇菜在水面漂浮的姿态,并巧妙地运用了色彩的明暗变化,营造出一种悠远宁静的意境,让人仿佛置身于那诗意的河畔。 这本书的实用性体现在它对不同植物形态的捕捉和表现上。无论是“杨柳依依”的垂柳,还是“葛藟累之”的葛藤,作者都用细致入微的观察力和精准的笔触,将其独特的形态特征一一呈现。而且,书中还提供了不同季节下植物的变化描绘,比如春天的嫩芽,夏天的繁茂,秋天的枯黄,冬天的肃杀,都各有妙处,让我能够从更全面的角度去理解和描绘自然。 我被书中对细节的关注所深深吸引。不仅仅是植物的整体形态,作者还非常注重描绘植物的纹理、叶脉、花蕊等细节部分。比如,在描绘“采采苤苤”中的苤苤(萝卜)时,作者会细致地描绘出萝卜根部的土壤痕迹和叶片的粗糙质感,这种细致的描绘,让画面更加真实生动,也让我学到了如何通过细节来提升画面的质感。 总而言之,这是一本充满诗意与智慧的书籍。它不仅教会了我水彩绘画的技法,更引领我走进了《诗经》那个充满韵味的古代世界。每一次翻阅,都能发现新的惊喜,每一次练习,都能获得新的感悟。我迫不及待地想将书中学习到的技法运用到我自己的创作中,用手中的画笔,去描绘更多属于我心中的《诗经》草木。

评分这本书对我而言,简直是一场诗意与画技的完美邂逅。我一直对《诗经》中的自然景象深深着迷,却苦于无法将其转化为视觉化的形象。而这本书的出现,正好填补了这个空白,它就像一本穿越时空的魔法书,让我能够用手中的画笔,描绘出那些古老诗篇中的草木精灵。 书中的水彩技法讲解,可以说是非常系统和深入。作者从最基础的水分控制、笔触运用,到如何表现植物的透明感、光泽感,再到如何运用色彩来营造不同的氛围,都讲解得非常详细。我尤其喜欢书中关于“干湿结合”在描绘植物不同质感时的应用。例如,在描绘“瞻彼淇奥,绿竹猗猗”中的竹子时,作者会教你如何运用湿画法来表现竹子的光滑表面,以及如何运用干笔触来勾勒竹叶的脉络,让画面既有水彩的灵动,又不失竹子的挺拔。 更让我赞叹的是,书中将《诗经》的深厚文化底蕴与绘画创作进行了精妙的融合。每一幅植物的描绘,都不是简单的写实,而是融入了作者对《诗经》的理解和感悟。例如,在描绘“采采苤苤”时,作者不仅画出了萝卜的饱满形态,更通过对土壤和叶片的细致描绘,营造出一种质朴而充满生命力的氛围,让人仿佛能感受到古人辛勤耕作的场景。 我对书中对植物的观察角度非常精妙。它不仅仅关注植物的整体形态,更注重描绘植物的细微之处,例如花瓣上的纹理、叶片上的露珠、果实表面的光泽等等。这些细节的描绘,让画面充满了生命力和真实感。 这本书的语言风格非常优美,充满了人文关怀。作者在讲解过程中,常常会引用《诗经》中的经典诗句,并用通俗易懂的语言进行解读,让我对这些古老的诗篇有了更深的理解和感悟。 我被书中传递的那种“回归自然”和“慢生活”的理念深深吸引。在如今这个喧嚣的世界,能够有这样一本书,引导我们静下心来,去观察、去感受、去描绘身边的自然,去品味古老的文化,无疑是一种难得的精神滋养。 这本书不仅仅是一本水彩画教程,更是一本关于中国传统文化和艺术美学的启蒙读物。 我喜欢书中对“意境”的追求,它让我的绘画不仅仅是技术,更是情感的表达。 在描绘“杨柳依依”时,我不仅仅是在画一棵柳树,更是在想象着春风拂面的惬意和对离别的淡淡忧伤。 作者在讲解技法时,会结合《诗经》中的场景,这种方式非常巧妙,让我能在学习中,不知不觉地感受到中国传统文化的博大精深。

评分第一次拿起这本书,就被它那素雅的封面吸引了。一种淡淡的水墨香,似乎从纸张中弥漫开来,勾起了我对中国传统文化的无限遐想。作为一名对水彩画充满好奇,又对《诗经》情有独钟的读者,我一直梦想着能找到一本能够将两者完美结合的书籍,而这本书,恰恰圆了我这个梦。它不仅仅是一本绘画教程,更像是一扇窗,让我能够透过这扇窗,窥见那个遥远而美好的诗意时代。 书中的绘画技法讲解,堪称细致入微。从最基础的笔触运用,到如何调配色彩,再到如何表现植物的立体感和光影变化,作者都娓娓道来,循序渐进。我尤其欣赏书中对“写意”与“写实”的平衡把握。它既强调了水彩的透明灵动,又注重对植物形态的准确捕捉。例如,在描绘“风雨凄凄,鸡鸣喈喈”中的“鸡鸣”所处的场景时,作者并没有刻意去描绘一只活泼的公鸡,而是通过描绘周围环境的萧瑟,如几片飘落的枯叶,暗示了早晨的微寒和寂静,这种含蓄的表达方式,恰恰是中国古典美学的精髓。 书中对《诗经》中植物的介绍,更是锦上添花。它不仅仅是简单的图谱,而是会深入挖掘这些植物背后的故事和文化内涵。比如,在讲解“葛藟累之”中的葛藤时,书中会介绍葛藤缠绕攀附的特性,以及它在诗歌中常被用来比喻男女之间的情谊,让我画笔下的葛藤,也仿佛带上了一层暧昧的情感。 我被书中那种“见微知著”的观察力所折服。作者能够从细小的叶脉、花蕊中发现植物的生命力,并用精湛的笔触将其表现出来。我在模仿练习时,也开始有意识地去观察这些细节,发现绘画的乐趣也在不知不觉中提升了。 这本书的版式设计也十分考究。每一页的布局都恰到好处,留白的处理也很有艺术感,让读者在阅读和学习的过程中,能够感受到一种宁静致远的氛围。 我想说,这本书的价值,远不止于教授绘画技巧。它更是一种文化传承的载体,一种美学教育的启迪。它让我明白,绘画不仅仅是技巧的堆砌,更是情感的抒发,是灵魂的对话。 我喜欢书中提到的“一花一世界,一叶一菩提”的理念,将对植物的描绘提升到了哲学的高度。 这本书给我的最大感受是,它将《诗经》中的文字,转化为可见的、可感的艺术形象,让古老的诗篇,重新焕发出生机。 在描绘“采采苤苤”的时候,我不仅学会了如何勾勒出萝卜的形状,还想象着古人辛勤耕作的场景,这让我的绘画变得更有温度。 作者在讲解中,经常会引用《诗经》中的名句,并将其与绘画技巧相结合,这种方式非常巧妙,让我能在学习绘画的同时,也能温习和加深对《诗经》的理解。

评分这本书就像一本穿越时空的魔法书,我每次翻开它,都感觉自己能够回到那个古老而充满诗意的时代,用画笔去触摸那些曾经只存在于文字里的草木。作为一名热爱中国古典文化,又对水彩画充满兴趣的读者,我一直在寻找一本能够将这两者完美融合的书籍,而这本书,恰恰满足了我所有的期待。 书中的水彩技法讲解,非常系统且实用。它从最基础的工具介绍,到各种水彩技法的应用,都讲解得非常到位。我尤其喜欢书中关于“渲染”和“叠加”技法的讲解,作者用《诗经》中的具体植物作为范例,例如描绘“青青子衿”中的“子衿”(一种草本植物)时,会教你如何运用不同的绿色来表现其层层叠叠的叶片,以及如何用水的流动性来营造出草叶的生机。这种“学以致用”的学习方式,让我很快就掌握了许多实用的技巧。 更让我惊喜的是,书中将《诗经》的深厚文化底蕴与绘画内容巧妙地结合在了一起。每一幅植物的描绘,都不是简单的写生,而是融入了作者对《诗经》的理解和感悟。比如,在描绘“蒹葭苍苍,白露为霜”中的芦苇时,作者不仅仅画出了芦苇的形态,更用淡雅的色彩和轻柔的笔触,营造出一种凄美而又宁静的意境,仿佛能听到诗中的那份悠远的思念。 我对书中对植物的描绘角度非常满意。它不仅描绘了植物的正面形象,还注重表现植物在不同角度、不同光线下的形态变化,让我能够更全面地了解和描绘植物。 这本书的语言风格非常亲切,就像一位经验丰富的长辈在指导晚辈学习一样,充满了耐心和鼓励。即使是复杂的技法,也被讲解得通俗易懂,让我这个初学者也能够轻松上手。 我被书中传递的那种“匠心”所打动。从封面设计到内页排版,从插图的构图到色彩的运用,都处处体现着作者的用心和对美的追求。 这本书的出现,让我对《诗经》有了全新的认识。我不再仅仅是它的读者,更是它的“画者”。 我喜欢书中对“写意”的强调,它让我的绘画不仅仅是模仿,而是有了自己的理解和情感。 在描绘“采薇”时,我不仅仅在画一株野豌豆苗,更是在感受那种朴素的生存力量。 作者在讲解技法时,会结合《诗经》中的具体词句,这种方式非常巧妙,让我能在学习中,不知不觉地加深对诗句的理解。

评分这本书对我而言,就像一扇通往古老东方美学的窗户。我一直痴迷于《诗经》中描绘的自然景象,也热衷于用水彩来捕捉生活中的点滴美好。然而,将这两者完美结合,却是我一直以来的挑战。直到我遇见了这本书,它就像一位经验丰富的引路人,带领我走进了一个充满诗意与色彩的全新世界。 书中的水彩技法讲解,堪称细致入微,而且极具针对性。作者并没有空泛地讲解理论,而是紧密结合《诗经》中各种植物的特点,来传授绘画技巧。我尤其喜欢书中关于如何运用色彩来表现植物的季节变化和生长状态的讲解。例如,在描绘“秋风萧瑟,洪波涌起”的场景时,作者会教你如何运用暖色调来表现秋天的落叶,以及如何运用冷色调来表现水面的波光粼粼,让画面充满季节的韵味。 更让我着迷的是,书中将《诗经》的文化内涵与绘画创作进行了精妙的融合。每一幅植物的描绘,都不是单纯的写实,而是融入了作者对《诗经》的深刻理解和感悟。例如,在描绘“瞻彼淇奥,绿竹猗猗”时,作者不仅画出了竹子的挺拔姿态,更通过对墨色的晕染和留白的处理,营造出一种高洁、坚韧的君子之风,让人仿佛能感受到诗中那份高雅的气质。 我对书中对植物的观察视角非常独特。它不仅仅关注植物的整体形态,更注重描绘植物的细微之处,例如叶片上的露珠、花蕊的细节、果实表面的纹理等等。这些细节的描绘,让画面充满了生命力和真实感。 这本书的语言风格非常优美,充满了人文关怀。作者在讲解过程中,常常会引用《诗经》中的经典诗句,并用通俗易懂的语言进行解读,让我对这些古老的诗篇有了更深的理解和感悟。 我被书中传递的那种“回归自然”和“慢生活”的理念深深吸引。在如今这个喧嚣的世界,能够有这样一本书,引导我们静下心来,去观察、去感受、去描绘身边的自然,去品味古老的文化,无疑是一种难得的精神滋养。 这本书不仅仅是一本水彩画教程,更是一本关于中国传统文化和艺术美学的启蒙读物。 我喜欢书中对“意境”的追求,它让我的绘画不仅仅是技术,更是情感的表达。 在描绘“采采苤苤”时,我不仅仅是在画一个萝卜,更是在想象着古人朴素的生活和对大自然的感恩。 作者在讲解技法时,会结合《诗经》中的场景,这种方式非常巧妙,让我能在学习中,不知不觉地感受到中国传统文化的博大精深。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有