具体描述

基本信息

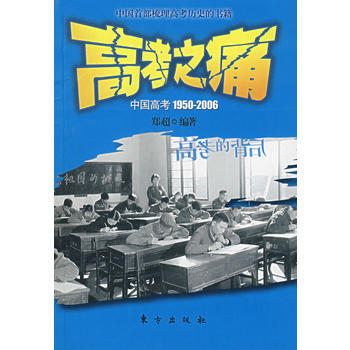

书名:高考之痛(中国高考1950-2006)

:25.00元

作者:郑超著

出版社:东方出版社

出版日期:2007-08-01

ISBN:9787506028738

字数:

页码:

版次:1

装帧:平装

开本:

商品重量:0.359kg

编辑推荐

内容提要

高考曾经伤害了我们,也曾经成就了我们,所以,高考这颗“恶树”上结出来的却是善果。高考在这种奇特中延续了五十多年,高考之旅已经跨越了教学学的范畴。2007年是中国恢复高考制度30周年,在中国,高考绝不意味着是一场考试,它几乎牵动着每一个人的神经。

高考是一场声势浩大的社会运动,它已经深深地刻在中国人的记忆中。在这场没有时间、没有地域、没有行业、没有年龄之分的运动中,我们每一个人都是演员,或是主角,或是配角;或是直接参与,或是间接参与。从斗字不识的老奶奶,到大学教授,似乎都对高考耳熟能详。高考有可能意味着漩涡,有可能意味着失落,有可能意味着命运转变。然而,人们真的认识中国的高考吗?本书梳理高考的历史,评价中国历年来的高考改革,揭密高考制度背后的真相,融高考知识、文化、学术于一炉。

目录

我高考,所以我疼痛(自序)

章 亲历:那一年我参加高考

一、1954年:拿着手电半夜看榜

二、1964年:高考和平常考试一样

三、1977-1978年:高考第二天我想放弃了

四、1985年:高考那三天一进食就会呕吐

五、1986-1992年:高考我考了七年

六、1994年:我根本没报的大学录取了我

七、1996年:记忆犹新的却是作弊情节

第二章 1950-1976:高考制度的形成和发展

一、中国高考“宪法”横空出世

二、高考制度模板“竣工”

三、山雨欲来总是风满楼

四、白卷考生的影响力依然存在

第三章 1977-1989:大一统背后的阴影

一、高考在黎明前的曙光中恢复

二、保送生制度是无辜的

三、不应该遗忘的高考预选制度

四、高考分数是高考制度的胎记

第四章 1990~2006:高考改革的亢奋期

一、就业翻新了,招生还穿着带补丁的外衣

二、高校乱收费的本质

三、看不懂的独立学院

四、高职的坎坷与尴尬

五、“3 x”能否拯救文理分科

六、网上录取仅仅是一个公平的影子

七、自主命题无法治愈高考的阵痛

八、高校扩招后的寂寞

九、春季高考是一壶烧不开的水

十、高考报名年龄何时不再作秀

十一、高考时间从不稳定走向模式化

十二、自主招生能实现破冰吗

第五章 高考录取的背后

一、高校招生竞争的台前和幕后

二、默许高考移民是喜还是悲

三、审计风暴该卷一下高校录取

四、北京考生为什么要歧视外地院校

五、为什么全国的孩子都要考北京

六、第二志愿害了多少人

七、大学专业考生家长几人知

八、炒作高考的N个理由

九、高考状元: 造星运动的产物

第六章 高考文化的疖子——舞弊现象

第七章 国外的高考制度

第八章 结束语:我国高考五个美丽的预言

第九章 附录

主要参考文献

作者介绍

郑超,男,1971年生于安徽省全椒县,大学文化,记者。1999年进入新闻圈。先后任《现代教育报》记者,《劳动午报》要闻部记者,《北京娱乐信报》记者、新闻采访部主任助理、副主任,《华夏时报》时政新闻部主任,现任《竞报》人才周刊主编。主要从事教育新闻报道。曾发表

文摘

序言

用户评价

这本书的功力体现在对细节的执着挖掘上,这一点让我这个资深“考据党”感到非常满意。它没有满足于泛泛而谈“高考很重要”,而是深入到试卷本身的研究中。我记得其中有一章专门分析了特定年份数学试题的难度变化曲线,从那些充满政治色彩的题目设计,到逐渐回归到纯粹的知识考察,这种变化轨迹本身就是那个时代思想解放进程的缩影。作者似乎挖掘了大量未曾公开或鲜为人知的内部文件和会议记录,这使得书中的论述具有极强的说服力和扎实的基础。阅读过程中,我时常会停下来,回味那些具体到“哪个县的哪个中学”发生的逸闻趣事,这些看似零散的碎片,恰恰是构建起整体面貌的基石。它没有美化历史,也没有过度渲染苦难,而是以一种近乎冷静的笔触,记录了制度的惯性与人性的韧性之间的拉锯战。这种平衡感处理得非常高级,让人在阅读时,既能体会到历史的厚重,又不至于被过度煽情的情绪所主导。

评分坦白说,这本书的体量不小,阅读过程需要投入相当的精力和时间,但它提供的知识回报是巨大的。我尤其欣赏作者在构建叙事框架时所展现出的宏观视野。它不仅仅是在聚焦于“高考”这场考试,而是将高考置于新中国教育体系、社会结构乃至国家发展战略的交叉点上进行审视。比如,书中探讨了特定时期大学专业的设置如何直接服务于国家工业化目标,以及这种“功利性”培养模式对后来人才市场和个人职业选择产生的深远影响。这种由微观到宏观,再由宏观回落到个体经验的螺旋式上升结构,使得阅读体验非常饱满且富有层次感。书中对历次教育改革的背景分析极其透彻,每一步重大决策背后复杂的政治、经济考量都得到了清晰的梳理,让人不得不佩服作者深厚的历史功底和严谨的逻辑推导能力。它不只是在讲一个故事,更是在解构一个时代对“成功”定义的不断试错和探索过程。

评分这本书给我的最大感受是,它是一部充满了“人味儿”的历史记录。虽然主题是宏大的制度变迁,但作者的笔触始终没有离开具体的人。我非常喜欢它在收尾部分对“失去的一代”和“抓住了机遇的一代”的对比描述。那种对不同命运的唏嘘与理解,超越了简单的批判或赞美。我甚至在想,那些在考场上挥洒汗水的人,他们后来的人生轨迹,是否真的如那张成绩单所预示的那样?书中引用的后续访谈片段,为这种思辨提供了更多素材。它成功地将一个看似枯燥的教育史话题,打造成了一部引人入胜的社会变迁史。阅读完最后一页,我合上书本,窗外的喧嚣似乎都沉寂了片刻。这不仅仅是一本关于考试的书,它更像是一面镜子,映照出我们民族在追求进步与稳定之间,所经历的那些痛苦的、但又不可或缺的挣扎与蜕变。这本书无疑是值得所有关心中国现代史和社会发展的人去细细品读的。

评分这本厚厚的书,光是掂在手里就觉得沉甸甸的,仿佛压着几代人的汗水和泪水。我本是抱着一种对历史的好奇心翻开它的,想看看那个特定年代的教育图景究竟是何模样。书页泛黄,散发着一种久远的、带着油墨香气的味道,让人不禁联想起那个物资匮乏却精神异常饱满的年代。我印象最深的是开篇几章,作者没有急于抛出那些惊心动魄的改革数据,而是用大量细致入微的个人叙事,勾勒出了考场外那些焦急等待的家长群像。他们衣着朴素,脸上刻满了风霜,眼神里却燃烧着对子女命运的全部希望。那种近乎虔诚的期盼,通过文字的力量,真切地穿透了时空,让我这个生活在信息爆炸时代的读者,深切感受到“一张试卷决定一生”的重量。书中对城乡教育资源差异的描述也极其扎实,那些偏远地区考生挑灯夜读的场景,与城市里拥有相对完备师资力量的学校形成了鲜明的对比,这种对比并非空洞的说教,而是通过翔实的案例和引用的官方文件,构建了一个复杂而真实的教育生态图景。读到这里,我感到一种强烈的共鸣,因为即便到了今天,教育公平的话题依然是社会关注的焦点,这本书无疑为我们理解当代教育的基因提供了一个绝佳的切入口。

评分这本书的叙事节奏非常老道,它不像是一本纯粹的学术研究报告,反而更像是一部由无数个微小片段拼凑而成的社会史诗。我特别喜欢它对“时间感”的捕捉。1950年到2006年,这半个多世纪里,高考制度经历了无数次的微调、停滞与重启。作者似乎有一种魔力,能将那些宏大的政策变动,巧妙地融入到具体的个体命运之中。比如,书中描绘了某一年因为政治运动导致的考试中断,那段空白期里,年轻人们如何自学、如何焦虑地等待“恢复”的消息,那种被时代洪流裹挟的无力感,读来令人唏嘘。文字风格在不同章节之间转换得十分流畅,有时是冷峻客观的档案记录,有时又是充满人文关怀的口述历史。特别是对改革开放初期,高考作为社会阶层流动“独木桥”的回归,其描述极具画面感——那群“老三届”拖着比自己年纪大得多的身躯走进考场的情景,简直就是一幅充满力量的励志画卷。它揭示的不仅仅是考试制度的演变,更是整个社会在特定历史时期对知识、对未来的渴望与重塑。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有