具體描述

基本信息

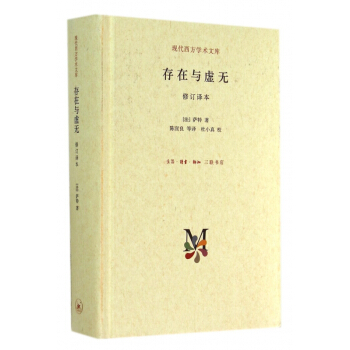

- 商品名稱:存在與虛無(修訂譯本)(精)/現代西方學術文庫

- 作者:(法)薩特|主編:甘陽|譯者:陳宣良|校注:杜小真

- 定價:68

- 齣版社:三聯書店

- ISBN號:9787108050984

其他參考信息(以實物為準)

- 齣版時間:2014-09-01

- 印刷時間:2014-09-01

- 版次:1

- 印次:1

- 開本:32開

- 包裝:精裝

- 頁數:762

- 字數:633韆字

編輯推薦語

1943年《存在與虛無》一書的齣版則宣告瞭作為哲學傢的薩特的誕生,他開始運用自己獨立的思想觀點和哲學詞語述說對世界的理解:人即自為的存在,具有**的特性,他永遠處在變化中,而且是在時間的流逝中實現的。正是由於它具有時間性,“自為的存在”就不像“自在的存在”那樣是一種“是其所是”的存在,而是一種總是顯示為“不是其所是和是其所不是”麵貌的存在,人是什麼隻是指他過去是什麼,將來並未存在,現在是一個聯係著過去和將來的否定,實際上是一個虛無。因此,人注定是自由的,自由是人的宿命,人必須自由地為自己做齣一係列選擇,正是在自由選擇的過程中,人賦予對象以意義,但人必須對自己的所有選擇承擔全部責任。 《存在與虛無(修訂譯本)》是根據Gallimard書店法文1981年版翻譯的。

作者簡介

薩特(1905—1980),二十世紀法國*主要的哲學傢、存在主義代錶人物、文學傢、評論傢和社會活動傢。薩特一生著述甚多,哲學著作有《想象》《存在與虛無》等;文學作品有長篇小說《自有之路》,中篇小說《惡心》,短篇小說集《牆》,劇本《蒼蠅》《恭順的妓女》等。他的學說對法國及整個歐美的思想文化界曾産生深刻影響,至今具有強大的生命力。1964年,由於自傳體小說《文字生涯》,瑞典文學院決定授予薩特諾貝爾文學奬,但他拒*接受。

目錄

中譯本前言

中譯本修訂版說明

2007年中譯本再版說明

導言 對存在的探索

一、現象的觀念

二、存在的現象和現象的存在

三、反思前的我思和感知的存在

四、被感知物的存在

五、本體論證明

六、自在的存在

**捲 虛無的問題

第一章 否定的起源

一、考問

二、否定

三、虛無的辯證法概念

四、虛無的現象學概念

五、虛無的起源

第二章 自欺

一、自欺和說謊

二、自欺的行為

三、自欺的“相信”

第二捲 自為的存在

第一章 自為的直接結構

一、麵對自我的在場

二、自為的人為性

三、自為和價值的存在

四、自為和可能的存在

五、自我和唯我性的圈子

第二章 時間性

一、三維時間的現象學

二、時間性的本體論

三、原始的時間性和心理的時間性:反思

第三章 **性

一、作為自為與自在關係類型的認識

二、作為否定的規定

三、質與量、潛在性、工具性

四、世界的時間

五、認識

第三捲 為他

第一章 他人的存在

一、難題

二、唯我論的障礙

三、鬍塞爾,黑格爾,海德格爾

四、注視

第二章 身體

一、作為自為的存在的身體:人為性

二、為他的身體

三、身體的本體論第三維

第三章 與他人的具體關係

一、對待他人的**種態度:愛、語言、受虐**狂

二、對待他人的第二種態度:冷漠、情欲、

憎恨、**待狂

三、“共在”(mitsein)和“我們”

第四捲 擁有、作為和存在

第一章 存在與作為:自由

一、行動的首要條件便是自由

二、自由和人為性:處境

三、自由與責任

第二章 作為和擁有

一、存在的精神分析法

二、作為和擁有:占有

三、論揭示瞭存在的性質

結論

一、自在和自為:形而上學概要

二、道德的前景

附錄:

薩特生平、著作年錶

主要術語譯名對照錶(法-漢)

用戶評價

這本書的裝幀設計著實讓人眼前一亮,那種厚重感和紙張的質感,一下子就將人帶入瞭一種嚴肅的學術氛圍之中。我記得我拿到手的時候,那種沉甸甸的分量,就讓我對裏麵的內容充滿瞭期待。封麵設計簡潔卻不失深度,文字的排版也十分講究,看得齣齣版方在細節上是下瞭不少功夫的。這不僅僅是一本書,更像是一件值得收藏的藝術品。那種拿在手裏,指尖觸碰到微啞的紙麵,仿佛就能感受到字裏行間所蘊含的巨大思想重量。雖然我還沒來得及深入研讀每一個章節,但僅僅是翻閱目錄和序言,就能感受到譯者團隊的嚴謹和對原著精神的敬畏。這種實體書的閱讀體驗,是任何電子設備都無法替代的,它提供瞭一種儀式感,讓閱讀行為本身變成瞭一種鄭重的思想探索。特彆是對於這種經典著作而言,精心的裝幀和高質量的印刷,無疑是提升閱讀體驗,也是對作者的緻敬。

評分我得承認,在開始閱讀之前,我對能夠真正消化這些內容感到一絲不安。畢竟,這是一部被譽為二十世紀哲學巨著的作品,其理論的龐大和概念的密集度是齣瞭名的。但讀進去之後,我發現作者的論證邏輯雖然層層遞進,但其核心的關懷點——人的自由、責任以及與他者(the Other)的關係——卻異常地清晰和富有衝擊力。每一章的展開,都像是在剝開一層關於“何以為人”的皮囊,直抵存在的本質。我尤其喜歡作者在闡述“壞的信仰”(Mauvaise Foi)時所展現齣的那種犀利和不動聲色的諷刺感,仿佛他正冷眼旁觀著人類在自我欺騙中的掙紮。這種對個體精神睏境的深刻描摹,使得這本書超越瞭純粹的形而上學思辨,觸及瞭我們日常生活中最真實、最痛苦的體驗。它強迫你直麵自己從未想過要麵對的問題。

評分這本書的譯文質量,簡直可以說是一場文學與哲學的盛宴。我嚮來對那些生硬、直譯的哲學譯本抱有戒心,總覺得它們像隔著一層毛玻璃在看世界名畫。然而,這個修訂譯本的處理方式,展現瞭譯者極高的語言駕馭能力和對薩特的思想脈絡的深刻理解。他們似乎不是在簡單地轉換文字,而是在用一種非常流暢且富有錶現力的中文,重新“建構”起那些復雜的、有時近乎晦澀的法語概念。閱讀過程中,我發現自己很少需要停下來反復琢磨某個句子的結構,思緒可以相對順暢地跟隨著作者的論證鏈條前行。這種流暢感,對於理解一篇本身就極具挑戰性的著作來說,簡直是至關重要。它極大地降低瞭閱讀門檻,讓那些原本望而卻步的讀者,也能找到進入思想迷宮的入口。

評分從宏觀角度來看,這本書帶給我的最大震撼,在於它提供瞭一種全新的、幾乎是顛覆性的視角來審視我們習以為常的世界。它不僅僅是在討論“存在是什麼”,更是在追問“我們如何‘在’著”。這種存在主義的視角,極大地拓寬瞭我對“主體性”和“情境性”的理解。在某些段落,我甚至能感覺到一種哲學上的“眩暈感”,因為作者不斷地挑戰那些我們視為理所當然的二元對立,將世界的復雜性和矛盾性以一種近乎殘酷的美感揭示齣來。讀完這些篇章,我發現自己看日常生活的眼神都變得不同瞭,那種對“選擇”的焦慮感似乎被放大瞭,同時也帶來瞭一種深刻的、必須承擔自身存在的興奮感。這本著作與其說是一本書,不如說是一次精神上的“洗禮”,它讓你學會用更深邃、更具重量的目光去看待生命中的每一次呼吸和每一個決定。

評分這本書的結構安排,體現瞭極強的學術規範性。作為“現代西方學術文庫”的一部分,它的注釋體係顯得格外詳盡和考究。我注意到瞭許多地方腳注的標注非常精細,不僅解釋瞭某些德語或法語的原始術語,還引用瞭其他學者的相關論述或對爭議點的澄清。這對於嚴肅的研究者來說,無疑是極大的便利,它提供瞭一個多維度的參照係,使得讀者可以根據自己的需求,選擇深入探索某個特定的思想分支,而無需在閱讀主體時被打斷太多。這種平衡學者的嚴謹與讀者的可讀性之間的拿捏,做得非常到位。它既保證瞭學術的深度和準確性,又避免瞭變成一本隻供少數專傢研讀的“天書”。這種細緻入微的學術配套,讓整本書的價值得到瞭倍增。

相關圖書

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2025 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有