具体描述

基本信息

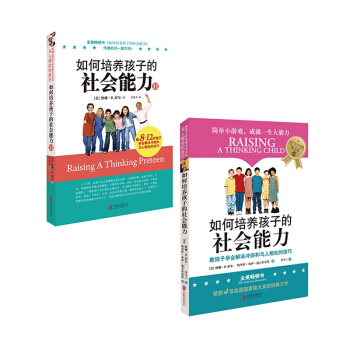

- 商品名称:如何培养孩子的社会能力+如何培养孩子的社会能力(Ⅱ)

- 作者:(美)默娜·B.舒尔//特里萨·弗伊·迪吉若尼莫|译者:张雪兰

- 定价:65

- 出版社:北京联合

- ISBN号:9787559615305

其他参考信息(以实物为准)

- 出版时间:2018-02-01

- 印刷时间:

- 版次:1

- 印次:1

- 开本:其他

- 页数:

用户评价

我之前购买过不少关于儿童情商的书籍,但很多都停留在理论层面,读完后感觉云里雾里,不知如何下手。这套书的优势在于其极强的实操性和系统性,特别是第二册的内容,简直像是一份详尽的“社交技能升级手册”。它将复杂的社交过程拆解成了可量化的步骤,比如如何发起对话、如何有效地给予赞美、以及如何维护友谊的“保质期”。我尤其喜欢其中关于“冲突解决的四步法”的描述,它摒弃了“对错之分”,而是聚焦于“需求满足”,这是一种非常成熟的沟通哲学。通过这本书,我不再是简单地要求孩子“要合群”,而是能够清晰地告诉他“我们如何一步步建立起健康的连接”。它给予的不是一套死板的剧本,而是一套可以灵活变通的“工具箱”,让我在面对孩子成长的每一个新阶段时,都能找到应对的智慧和方法。这套书,真正让我从“旁观者”变成了孩子社交成长的积极“设计者”。

评分我必须承认,我购买这套书的初衷是为了应对我儿子在幼儿园“内向”的问题。他是个安静的孩子,总是默默地待在角落里玩自己的积木,家长会的时候老师也总是提到他“缺乏主动参与感”。市面上的很多育儿书只会泛泛地谈论“自信心培养”,但这本书的切入点非常锐利,它没有把内向等同于“有问题”,而是将其视为一种需要被理解和引导的特质。书中详细分析了不同气质类型的孩子在社交场合的反应模式,这让我立刻明白了我儿子并不是不想参与,而是他需要更长的时间来“充电”和观察。更让我印象深刻的是关于“社交脚本训练”的部分。它不是让孩子去模仿别人,而是设计了一系列情景模拟,帮助孩子构建自己处理常见社交挑战的“安全流程”。比如,如何加入一个正在进行的游戏,如何拒绝不喜欢的提议。我按照书中的步骤,和他一起“排练”了几个场景,效果超乎想象。他现在偶尔会主动和邻居的小朋友打招呼了,虽然依旧是安静的,但那种僵硬和抗拒感明显减轻了,这对我这个焦虑的家长来说,是巨大的安慰。

评分这本书最让我感到惊喜的一点,是它对“家长自身社交模式”的审视。作者似乎深谙一个道理:孩子是父母的一面镜子。如果父母自己在社交中表现出焦虑、回避或者过度讨好,那么孩子很难发展出健康的人际关系模式。书中有一段关于“父母如何管理自己的社交压力”的章节,篇幅虽然不长,但内容掷地有声。它引导我们反思自己在处理同事关系、邻里往来时的处理方式,并指出这些无意识的模仿对孩子的影响。这迫使我停下来,审视自己过去在处理一些人际摩擦时的不成熟之处。我开始有意识地在孩子面前展示如何以尊重的态度倾听不同的意见,即使意见相左。这种自我修正的过程,虽然艰难,但却是最有价值的。这本书真正做到的,是实现了一种“代际学习”,它不仅教育孩子,更深度地重塑了我们成年人的社交认知。

评分这套书简直是育儿圣经,我最近在亚马逊上看到很多人都在推荐,就忍不住买了回来。说实话,一开始我对这类书抱着将信将疑的态度,觉得现在的孩子接触的信息太多,社交能力似乎是与生俱来的,或者说,是靠日常观察就能学会的。但读完第一本,我才发现自己错得有多离谱。它不是那种空泛地告诉你“多和孩子交流”的陈词滥调,而是提供了一整套科学、细致的框架。比如,书中深入探讨了儿童情绪识别的发展阶段,并且针对每个阶段给出了非常具体的互动策略。我记得有一章专门讲了如何引导孩子处理“友谊中的冲突”,里面的案例贴近生活,我立刻就在孩子和朋友争抢玩具时用上了书中的方法,效果立竿见影,孩子不再是简单的哭闹或退缩,而是学会了用语言来表达自己的需求和感受。这种由内而外的引导,让我看到了孩子在社交情商上的巨大飞跃,感觉就像是为孩子打开了一扇理解他人、融入集体的大门。书中的语言风格成熟又不失亲和力,不像有些育儿书籍那样充满说教感,读起来非常舒服,让人有种被理解和赋能的感觉。

评分坦白说,这套书的深度和广度远超我的预期。我原本以为它主要关注的是学龄前儿童,但翻阅后发现,它对青少年早期社交困境的探讨也同样到位。我特别欣赏作者在探讨“数字时代社交”这一议题时的远见。在这个信息爆炸的年代,孩子们面对的网络社交和现实社交之间的鸿沟越来越大,书里提出了“虚拟友好度”和“真实共情力”之间的平衡策略。它没有采取一刀切的禁止态度,而是教导我们如何与孩子一起,有意识地培养他们在屏幕背后看不到的那些微妙的非语言沟通能力。例如,书中提到了一个关于“眼神接触的意义”的练习,让我们父母先进行示范,然后再引导孩子在日常交流中练习。这种将抽象概念落地到具体行为的教学方式,让我这个工作繁忙的家长也能有效地融入到日常的教育实践中去。它不仅仅是教孩子怎么做,更是启发父母如何更有意识地进行“社交教练”。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有