具体描述

产品特色

编辑

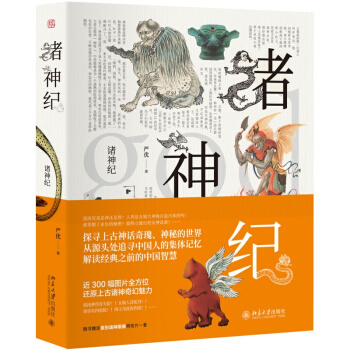

1.好读:以体系化的方式对杂乱、零散的中国上古神话资源进行了整理和连缀,使支离的上古神话资源呈现出了清晰的结构和线索,读者一册在手,便能对上古神话的基本内容有清晰的了解和认识;

2.有趣:人类是女娲大神独自造出来的吗?谁掌握了永生的秘密?特立独行的女神是谁……本书以当代读者喜闻乐见的语言方式对古汉语神话进行了重述,使古奥晦涩的古汉语神话,变得鲜活、丰满、灵动;

3.有料:神话并非是人类童年时代的原始思维体现,而是人类早期智慧的遗存,本书通过深度解读上古神话而深度解读经典之前(神话时代)的中国智慧,有理有据、别具一格,既体现了学术界多年来上古神话研究的一般性成果,更体现了作者自己独到的思考和分析;

4.有颜:图文并茂、全彩印刷。书中的近三百幅原创性和资料性图片全方位还原了古籍中所记载的上古诸神的独特视觉形象,既魔幻神奇又不失历史和传统底蕴;

5.有型:装帧精美,创意裸书脊,带来平摊阅读舒适体验;

6.有好礼:随书赠送诸神原创画像精美明信片一套。

内容简介

对一个民族而言,神话是上古时期的人类智慧遗存,是世代相传的集体记忆,是包含文化本原基因的骨髓干细胞,是所有表达的元表达,是所有意义的元意义,是所有结构的元结构。真正了解本民族的传统文化,要从源头——神话——开始。

中国的上古神话,是中华民族宝贵的精神遗产,然而,因其来源复杂、传承曲折,又多经斫嫁接,侥幸留存至今的,不仅大多只言片语,而且往往自相矛盾;并且,深奥难懂的古汉语也往往使普通大众敬而远之。作者本着一种文化传承的自觉意识,以接近“谱系化”的逻辑方式对杂乱的上古神话进行了的归类,对众多神祇及其相关的神话故事进行了连缀、贯通和阐释,使支离的中国神话资源呈现出了清晰的结构和线索;以一种更贴合当今社会现实、更具拓展性的语言风格,对古汉语神话进行现代重述,使古奥晦涩的古汉语神话,变得鲜活、丰满、灵动;对上古神话背后的“天”(自然)“人”(社会)观念进行了别具一格的解读,使读者得以重新回到中国智慧和传统的源头,追寻中国人共有的集体记忆和文化基因。

《诸神纪》中每一段神话都由“故事文本”“内容解读”“原文出处”三大板块组成,并配以相当数量的原创性和资料性图片。故事讲述生动活泼;内容解读有理有据;原创插图精美考究,资料图片丰富厚重;由此实现了知识性和可读性、趣味性的结合。

作者简介

严优,作家、专栏作者,本科与研究生分别就读于北京大学与北京师范大学,著有长篇历史传奇小说《小妹挂帅》《华丽之伤》《颠倒火焰》,儿童故事集《我曾养过一群猫》和当代中短篇小说、杂文若干。作品曾获《中国作家》新人奖、冰心儿童文学佳作奖。

目录

序言 V写在前面的话 X

上篇 宛在:中原系上古诸神 1

单元 混沌与创世 2

混沌:神还是兽? 3

倏忽二神开了窍 10

盘古与鸡蛋宇宙 14

阴阳二元神 21

天地的结构 24

第二单元 孤独的大母神 30

合伙造人,诸神有份 31

大女神的手工 35

造人试验的事故报告 41

咦,多出一条染色体?! 44

天塌地陷,行星陷入深渊 47

唱歌,跳舞,处对象 53

女神男神“在一起” 57

没有选择,我们必须恋爱 61

第三单元 所谓三皇 69

从备胎中选“三皇” 70

雷神之子伏羲 78

龙马与先天八卦 84

牛头大王神农氏 89

左右宝囊与赤色神鞭 92

第四单元 五方上帝 99

五帝小辩证 100

东方青帝太皞 110

南方的红色天帝 114

鸟国神王少昊 120

爱在星河之西 124

扑克脸的颛顼帝 127

黑帝颛顼二三事 134

西泰山的鬼神盟主 137

黄帝也有爹和妈 142

史上场哥儿俩之战 145

四张脸大战铜额头 148

第五单元 中原神话后的大天神 157

多才多艺的帝喾 158

邹屠氏梦中吞下八个太阳 164

姜嫄踏上巨人脚印 167

简狄吞下玄鸟蛋 171

庆都与红龙生了帝尧 176

帝喾家有两个熊孩子 184

下篇 四面光芒:非中原系上古诸神 189

第六单元 西王母与昆仑山 190

凶巴巴的昆仑山主神 191

永生的秘密 196

西王母的“前夫”东王公 201

老天奶奶不好当 207

神秘昆仑山 210

太帝生涯 216

神树界的三巨头 221

第七单元 东方大神 228

鸟族的高神帝俊 229

羲和生下十个太阳 233

常羲生下十二个月亮 239

神箭天神大羿的三角恋 242

第八单元 古巴蜀诸神 252

一见廪君误终身 253

疑似外星客蚕丛大王 263

水鸟族取代了外星蜀黍 269

天上掉下个杜宇王 271

一个鳖神接管了古蜀国 277

五丁力士与美女间谍 280

第九单元 南楚诸神 286

东皇太一:崇高而神秘 287

日神东君与高深莫测的云中君 294

恋爱中的湘水之神 301

生死之神大司命 309

子嗣之神少司命 314

四季之神乱了 321

楚人从肋骨中诞生 326

第十单元 诸女神 330 序言

月神嫦娥:任性而孤独 331

爱神瑶姬:等你爱我 341

美神宓妃:古典女性美的 348

女战神九天玄女:兵机尽握 359

性爱兼音乐之神素女:做爱做的事 366

第十一单元 八方大神 372

世界从妙音开始 373

创世劳模密洛陀 375

后来,那只狗成了盘王 378

布洛陀定规矩 383

遮帕麻和遮米麻造天地 386

为什么佤人比较穷 388

有个女神,骑着闪光的白色神马 391

洪劫之后 394

蝴蝶妈妈 398

猕猴与岩魔女 403

主要参考文献 407

后记 411

精彩书摘

神树界的三巨头

上古神话中有三棵的巨树,它们分别位于大地板块的极东、极西与正中。它们存在的使命是什么呢?

故事

扶桑、若木与建木,是三棵为的上古神树。人们有时候会将它们搞混,其实,它们的位置、模样和功能都各不相同。

在大地的极东方,黑齿国以北、汤谷的深渊中,矗立着一株几千丈高的巨型桑树,其树身合围起来有两千多丈。它枝条茁壮,往上直通天空;树根盘曲,往下能抵达地底的三泉。它其实是两棵桑树同根偶生,互相依偎、搀扶着长在一起的,所以叫扶桑,又叫扶木、榑( )桑。扶桑的叶子是红色的,叶片数量稀少但巨大,每片叶子都有一丈长。扶桑每九千年一结果,结出的桑葚每颗能达到三尺五寸那么大的个头。仙人们吃了扶桑树的桑葚,全身都金光闪

闪的,可以在空中恣意飞翔。

扶桑是太阳栖息和预备出工的地方。你想必知道,在大羿射日之前,原本有十个太阳,它们常常一起在扶桑树上玩耍。就算射日之后,剩下的那个太阳,也还是要依赖扶桑树止息的。每天早晨,太阳从汤谷中出来,在咸池里洗过澡,便跳上扶桑树低的那根树枝,等待乘坐它的妈妈羲和女神驾驶的六龙之车,开始在天穹上的奔驰之旅。当六龙太阳车拂过扶桑树枝时,人间就是“晨明”时分,意味着即将迎来黎明;当六龙太阳车升到扶桑树顶的时候,人间就是“朏( fei)明”时分,天开始亮了。

在大地的极西方,在昆仑山的西面,黑水与青水之间,大荒的灰野之山上,有一棵巨大的红树,叫作若木,它是若水的发源地。若木的叶子是青色的,花是红色的。远远看去,若木红红的光芒笼照着大地,令周遭的流光溢彩,景象十分壮美。

若木为什么会有这样奇异的光芒呢?我们还是要回到太阳每日在天穹上的轨迹来说。当羲和驾驶的六龙车大致来到西方的虞渊、蒙谷一带,人间就到了日暮时分。太阳会在若木上停留一段时间,人们远远看到若木红光照地的景象,就是太阳的光芒造成的。据说,有时候,十个太阳都会来到若木上,静静地挂在若木的树枝末端,就像一朵朵莲花般灿烂夺目,美丽不可方物。

通过以上情节我们可以看出,若木与扶桑是功能相对的两株树,扶桑是日出之所,若木是日入之所。

在扶桑与若木之间,大地的都广之野上,还有一株巨树,叫作建木。建木高达百仞,青色的叶子,紫色的树干,黑色的花朵,黄色的果实,上部有九根像柳枝一样的大枝条,下部有九根长满短刺的小枝条。建木到了正中午的时候没有树影,在树旁说话没有回响,这都说明,它的确是身处天地正的位置上。

建木是天梯。大皞、黄帝和其他天帝都曾经通过这棵巨树往返于天庭与人间。巫师们要想交通天地,这也是必不可少的路径。

掰书君曰

将三棵巨树放到昆仑山单元来聊,并没有必然性,只是因为其中的建木与昆仑山有个对照关系,觉得趁热打铁聊一聊可能比较应景。

扶桑与若木,初可能是同一棵树,即都是东方的扶桑树,太阳栖息的神树。即使到了楚辞中,屈原在《离骚》里还说“饮余马于咸池兮,总余辔乎扶桑。折若木以拂日兮,聊逍遥以相羊”,似乎在以“扶桑”和“若木”互文。

更有力的证据来自文字与音韵学。

,“若”字可能是“叒”( ruo)的异体字或通假字(即古人的错别原文出处字或借用字)。《说文》解释“叒”:“日初出东方汤谷,所登榑桑,叒木也,象形。”段玉裁注进一步解释说,“叒”象的是“枝叶蔽翳”之形,而《康熙字典》则说是“象众手之形”,都对。尤其“桑”字就是从“叒”加“木”而来,按照《康熙字典》的意思,桑树就是大家都来采叶子的树,太形象了。

第二,前文说过扶桑又叫“扶木”或“榑木”,再看《说文》如何解释“榑”:“从日在木中”之形,也就是神话里所说的太阳栖息于此的意思。

第三,“榑”与“扶”还同音呢,“榑”是“从木尃声,防无切”,“扶”是“从手夫声,防无切”,声旁虽然不一样,切法和结果却完全一致,可谓殊途同归。

综上,榑桑= 日栖之桑= 扶桑= 叒木= 若木,我们可以直接在“扶桑”与“若木”之间画等号了。

扶桑与若木的分化,是神话发展的必然。日落时分,先民西望天际,看到夕阳悬在高树间,放射出后的光华,很容易将这样的巨树理解为日入之处。那么,他们在西方为扶桑配上一株对偶树,也就是顺理成章的了。我以为,虽说到屈原的时代扶桑与若木都尚未完全分化,但“西方有棵日落树”这个概念,却可能远早于战国就出现了。从有概念到有名目,到该名目得到大家认可,这中间需要一段不短的时间。我们从这个例子中倒是可以得窥古代神话造名法之一斑。

上古神话中,西边还有一棵巨大的桑树,叫作“穷桑”,它是西方天帝少昊父母的爱情树(相关故事详见《爱在星河之西》章节)。我个人以为,穷桑应该就是若木。穷桑,意为大地穷尽之处的桑树,当年少昊母皇娥沿着银河泛舟西游至此,邂逅金星之子,可见此树正生在大地的西极。故事虽然没有说明穷桑的职能,但从它的位置、大小、树种看,应该就是若木了。

关于汤谷、旸谷、阳谷。

“汤谷”,意思是太阳洗澡的山谷;“旸谷”也作“阳谷”,意思是太阳居住的山谷;“汤谷”与“旸谷”字形相近,意思相关。总而言之,这三个词都指同一个地方,共享同一个“门牌号”(参见日神羲和章节)。扶桑生长在汤谷中是《海外东经》的说法,到《十洲记》就改为生长在“碧海”之中,又开始嫁接扶桑国的仙话。本节故事中说仙人吃了扶桑树结出的桑葚浑身金光,还

会飞,就是从仙话记载中来。从这一细节看,扶桑树的故事带有明显的蓬莱系的特点。

建木和昆仑山都是天梯,但应该是不同神话的天梯。建木生于都广之野。根据古文献对都广之野的描述可知,它跟昆仑山肯定不是一个地方。据学界考证,都广之野可能是指成都平原(袁珂),那么建木就是古蜀人、古蜀巫的天梯了。又有人说,建木的原型,其实是大麻,群巫服食了大麻集体致幻,由此升天得见鬼

神,所以建木被视为天梯(蔡大成)。

古蜀人以自己生活领域中的神树为世界中心,古代西北氏族以昆仑山为世界中心,两个“中心”证明了故事来自两个不同的源泉。当然,对于古蜀文化的源流及性质现在还有诸多争议,它是不是一个独立的,也没有定论。不过大致看起来,古蜀文化与东方文化或中原文化是有交集的,与昆仑文化或许也有一定关系,但

就目前证据看还不明显。三星堆那株有着九枝九鸟的青铜神树,可能是建木,也可能是扶桑树的变形(枝上鸟可能为太阳鸟),或者是古蜀人其他信仰中的神树。古蜀神话故事见后文章节。

有人因为建木与昆仑山都是天梯,又都自居天地之中心,便将建木嫁接到昆仑山上,认为所谓天梯,实指昆仑山顶生长的建木,我以为不妥。建木就是建木,它独立承担着天梯的功能,分量已经骇人听闻,不需要再与昆仑山捆绑来增加神性。

山与木是两类不同材质的天梯,不同民族有不同的想象。除了昆仑山,肇山、登葆山、灵山(巫山)等高山也是天梯;除了建木,藤萝、凌霄花、葫芦、马桑树等植物也是天梯,可见不同原始思维方式各有流布,并行不悖。

这里多说一句马桑树。有学人认为,与建木类似,马桑树的果实含有神经毒素马桑内酯,也能使人昏迷致幻,便于交通鬼神,所以才被视为天梯。

前文提到,建木是天帝大皞借以往返于天庭与人间的天梯。大皞就是太皞(太昊),古代东方殷民族的上帝。后世又有人将他与伏羲混到一起,叫作“太皞伏羲氏”。我个人极不赞成将太皞与伏羲合并(原因见太皞章节),本书中会一直将太皞与伏羲分开来聊。我以为,此处借助了建木上天的大皞,可能指的是伏羲(参见雷神之子章节)。如果你要问,古蜀人的天梯建木,怎么又给中原的伏羲和黄帝来攀爬了呢,而且,人家还特意指出建木就是黄帝所植造的啊,那么我只能说,大概这就叫神话的混融吧。

前言/序言

序言大约两三年前吧,一个春寒料峭的三月天,很久没见的师妹严优突然出现在我的“神话学”课堂里,带给我莫大的。严优告诉我,她很早就萌生了对中国神话的兴趣,近正在写相关的著述,知道我正在北师大讲授这门课程,所以重归母校听课。我原以为已经颇有文名的她听几节相关的课就撤了,不想她居然沉下心来,听完了整个学期的课程,每天早早就来到教室,不仅听课、做笔记,而且积极回答问题,跟学生一起讨论,还应我之邀给学生们做了一场讲座,介绍了她进行神话再创作的经验和体会……她对神话的探索热情使我深受感动。课程结束以后不久,严优完成了她的新作《诸神纪》,带着书稿再来师大,嘱我写序。我无法违拗她的盛意,况且读完该书后的确受到诸多启发,所以这里就把自己阅读时的一些感想写在这里,或许对读者诸君理解本书的意义和特色有些助益。

神话是人类自古至今所创造的表达文化中的一种重要文体。它主要讲述的是有关宇宙的起源、人类的诞生以及文化的初发端的古老故事。它既是语言艺术,也多方面地表达着人类的思维、情感和心路历程,是奠定群体宇宙观、身份认同和宗教信仰的基础,是想象力和艺术创造力的武库和土壤,是规范日常生活秩序的宏大宪章。神话自人类的童年时期便开始产生,以后也不断伴随着人类成长。在当下的社会中,神话还是不同群体进行某些文化、政治和商业运作的资本。

世界上很多民族都拥有自己丰富多彩的神话。其中有的神话较早就经历了化的过程,形成了较为完备的神话体系。比如古希腊神话在发展过程中,承袭了印欧语系其他民族的文化遗产,又从爱琴海地区的前希腊文化、迈锡尼文化以及东方文化中汲取了养料,这些来源不同的形象和故事片段为希腊人彻底融合、同化,并且加以改述,大约在公元前8 世纪,赫西俄德整理、创作了《神谱》,列述诸神的起源,并创建了他们之间的相互关系。这一神谱既是民众信仰的反映,也得到了官方的认可。而为广大中国读者所熟知的、对希腊神话的体系化做出重要贡献的两部荷马史诗《伊利亚特》和《奥德赛》,根据美国哈佛大学格雷戈里·纳吉(Gregory Nagy)教授的研究,也经历了漫长的形成过程,不过,至迟在公元前5 世纪,这两部史诗已经在希腊人的心目中确立了性的地位因此,我们所熟悉的希腊神话,是经过了编纂、整理和缀合过程而形成的一个体系,它只是希腊神话的一种形态而已。日本的神话也经历了这样的体系化过程。保存日本神话多的《古事记》(712)和《日本书纪》(720)等文献,都是在天皇的干预下编纂的,各地流传的多种起源解说和神话故事被进行了统一和体系化,终形成了一个完整的天皇族创世神话。

可是有的民族的神话,一直没有经历这样彻底的、比较稳定的化。中国神话即是其中之一。且不说中国有56 个民族,这些民族往往有各自不同的神话,即便是在汉民族中,有机统一的、普遍公认的神话体系也从未存在过。以古代汉语形式记录的古代神话,常常分散地出现在各类经、史、子、集中,甚至也出现在注疏、类书和古籍佚文里。这些记述往往简约、片段,甚至经常语焉不详,即使在《山海经》和《楚辞》这类记述神话比较丰富的典籍中,对神话的记述也常常是零散、片段的,一鳞半爪,有时令人难明究竟。比如《山海经·大荒西经》中说:“ 有神十人,名曰女娲之肠,化为神,处栗广之野,横道而处。”至于女娲之肠为何、如何化作了神人,他们为何在“栗广之野”“横道而处”,记录中完全没有解释,凭读者自己去思量。有时同一个神话叙事分散地出现在书中的不同地方,比如夸父追日的神话,在《海外北经》和《大荒北经》都有记述,而文字也有不小的差异。

面对中国神话存在的非体系化的困扰,中国历代知识分子曾不断想出各种办法,力图实现(或者部分地实现)体系化。比较典型的案例,比如汉代学者把来源不同的神灵拼合在一起,配合阴阳五行学说,确立了这样的一套谱系:“东方,木也,其帝太皞,其佐句芒,执规而治春…… ;南方,火也,其帝炎帝,其佐朱明,执衡而治夏…… ;,土也,其帝黄帝,其佐后土,执绳而制四方…… ;西方,金也,其帝少昊,其佐蓐收,执矩而治秋…… ;北方,水也,其帝颛顼,其佐玄冥,执权而治冬……”(《淮南子·天文训》)南宋的时候,一个叫罗泌的文人曾写作了一部《路史》,杂取旁收,将众多文献中驳杂、本来并无太多关联的神话、传说等搜集到一起,加以排列,力图做成完整的上古史。20 世纪中期以后,中国神话的体系化发展尤为迅速,其间神话学家袁珂用力多,他撰写的《中国古代神话》《中国神话传说》《中国神话通论》等书,均致力于对散见于浩瀚的古文献中的神话搜集归类、考辨订正、连缀解说,进而把古神话建构成为一个有的整体。他的著述为中国神话的体系化以

及神话知识的普及做出了巨大的贡献。但是,尽管如此,有机统一的中国神话体系迄今并没有建立起来。

对于中国神话的零散、片段化,有的学者认为未尝不是一件好事,因为中国神话的丰富多样性赖此而得到存留,也为后人的发明创造提供了更大的空间。不过,不可否认,非体系化为一般读者接触并认识中国神话带来了困难。我在二十多年的神话学教学和研究工作中,经常会遇到别人的提问:“该去哪里找中国神话?”“古希腊有

《神谱》,日本有《古事记》,我们有什么?”“我们为什么不能有体系化的神话?”这些问题都直接道出了非体系化带给我们的困扰。严优撰写《诸神纪》,显然力图对这一困境有所回应和解答,是对中国神话的体系化做出的一个新探索。

严优在“作者前言”中坦承,从前“进入有意识阅读神话阶段后的个念头,就是想要一张清晰、完整、的中国古代神谱”,寻而不得也会自然产生疑问:“中国完整的神话世界在哪里,咱们的神谱在哪里,咱们的结构在哪里?”尽管她随后认为:“版神谱是一把双刃剑,没有它未尝不是一件幸事”,而且认定“本书也不会

致力于呈现或者拼合出一个完整的神祇谱系”,不过事实上,《诸神纪》还是明显地反映了作者对体系化的努力,并且客观上也描绘了一个更加性的神话世界。首先,作者按照一定的逻辑顺序,把杂乱的古代神话做了的归类。《诸神纪》按照发展的逻辑,先从“混沌与创世”开始,接着按照从母系到父系的脉络,先后叙述了“大

母神”、西王母与昆仑山,然后是三皇五帝、中原与东、南、西(古蜀)以及更遥远的“八方”(一些少数民族的神话在此得到呈现)等等形形色色的女神男神、祖先和神圣动物的故事。这一做法延续了袁珂先生以时间和帝系为线索来建构中国神话体系的特点,从总体框架上为读者了解中国神话世界建构了一个清晰的、富有逻辑的顺序,而

且涵括的内容更加广泛—丰富多彩的少数民族神话,比如壮族的布洛陀,阿昌族的“遮帕麻和遮米麻”,苗族的“蝴蝶妈妈”等等,也在这一框架中得到了一定的展现。此外,体系化的努力还表现在对每一类神话的具体阐释上。如前所述,中国古代神话分散地、碎片化地出现在各类古籍当中,不同的记述之间往往并没有必然的关联,甚至彼此抵牾,因此,对这些神话记录进行合理化的阐释,便成为体系化建设的重要内容。《诸神纪》当中对大大小小的诸多神祇及其相关的神话故事进行了连缀、贯通和阐释,使原本分散的、彼此不相关的甚至矛盾的碎片链接成为一个合理性的整体。比如,《永生的秘密》一节讲述了内涵丰富的西王母神话:西王母住在昆仑山上,掌管着不死药和仙桃,对人世间的事情也时不时地管一管,比如,黄帝要结束长期的战乱纷争,西王母就派弟子九天玄女下凡,传授给他灵宝之符;后来,她也赐给被贬凡间的射日英雄大羿不死药;再后来,她在瑶池宴请了周穆王;再再……后来,她降临汉武帝的皇宫并赐给他四颗仙桃……这样一来,分别出现在《山海经》《穆天子传》《墉城集仙录》《汉武帝内传》等文献中的相对独立的故事,便被连缀成为一个整体,而且合情合理,形成一个关于西王母的体系化的故事。

体系化显然为一般读者了解中国神话提供了极大的便利:一册《诸神纪》在手,便能知晓许多中国神话,省去了多少查找七零八碎的文献的麻烦?!

除了体系化,本书的第二个显著特点是对古代神话进行了现代重述。用简约、深奥的古汉语记录下来的古代神话如何能被现代人更好地接受?这个问题很久以来也一直是很多现当代神话学者思索的问题,以往有不少探索的先例。严优也在这里交出了一份用心的、打上她个人显著特色的、充满了当下流行语汇和当代人理解的答案。严

优曾经告诉我:本书写作的一个初动机是为自己的女儿讲神话,如何用母女俩都能心领神会的当代人的思想、情感和语汇进行讲述,从此成为她孜孜以求的动力。于是便有了“ 当代神话讲述人”严优的出现。在《诸神纪》中,随处可见的,是作者灵动、俏皮和时尚的用语,用她自己的话说,是“掰”,或者更自谦的说法是“胡说八道”。比如,作者写到“爱神”瑶姬的爱情悲剧,忍不住发问说:“至于说她为什么不去找个门当户对的男神来一解情思,彻底了断自己的痛苦……,这,……我能说这是本次元宇宙神话脚本的原初设定么?”写到“美神”宓妃时,她建议跟爱人河伯闹掰了的阿宓“应该向瑶姬学习,自己寻开心”,“可是你看她的朋友圈,什么汉水女神,什么娥皇女英,全是心情不怎么开朗的闺蜜。也许大羿死后,她再也找不到那样登对的一个男神了,她的美丽于是空掷,她的哀愁于是倍增”……这样的时尚表述和现代理解无疑为古老神话注入了新生气,使高大上的神话变得“接地气”,从而更易为现代读者所接受。我想,很多年轻的读者读到这里,定当会心一笑的吧。

本书还有一个重要的特点,是作者所谓的“轻学术”。以往不少将中国神话体系化的成果,或者只连缀、整合,并不解释作者这样做的理由;或者只见作者整体阐述的学术观点,却并不见完整的故事。严优的抱负显然是“鱼与熊掌,二者得兼”——既将散见各处的记述连缀整合起来,娓娓动听地讲述一个个神话故事,又力图说明自

己如此理解和阐释的理由。于是她在本书中了一个多元的结构:每一段神话,都由“故事导言”“故事文本”“掰书君曰”“原文出处”等几个部分组成,“故事导言”开宗明义,引导读者在整体的框架中把握该神话的位置和意义;“故事文本”是作者体系化以后重述的神话故事;“原文出处”列述各类相关文献,便于读者按图索骥查找出处,不过我爱看的是“掰书君曰”,作者的慧心和功底(别忘了严优可是民间文学的研究生呢,受过训练的),她对神话中的人和事的理解,都在这一部分的“掰扯”中表现得淋漓尽致。由于这样的设置,整本书读起来颇有“鱼与熊掌,二者得兼”的双重妙处:既有娓娓动人的故事可看,又有丰富风趣的学理阐发,二者相得益彰。作者的这份匠心,显然已经得到了读者的首肯:她一开始撰写的部分样稿,先是发在微信公众号里,因为受到欢迎,才激发了作者完成整部书的计划。我相信这样别具新意的设计,能使不同层面、不同需求的读者从阅读本书中获益。

严优师妹本科阶段就读北大,是中文系的高才生,因为喜爱神话传说和相关的研究,毕业后考入北师大民间文学继续攻读研究生。记得她的硕士学位论文写的是杨家将的传说。此后的若干年,虽然她也忙于各种其他事务,但始终不忘初心,执着地、津津有味地探索着神话的奥秘,用她充满激情和诗意的话说,“与神话相遇,……

以敬畏之心感受时间深渊的壮美,在对神话细节的无穷拥抱中获得诗性的生存”,不仅结出了《诸神纪》这样的硕果,而且日后还打算将更多“阅读神话时发现的趣味”与读者分享。作为她的学长和一名神话学者,我由衷地钦佩她的热情、祝贺她的成就,也满心期待看到她未来的更丰硕成果。

是为序。

杨利慧

2017 年3 月20 日于北师大

用户评价

这本书的封面设计就深深吸引了我,那种古老而神秘的绘画风格,色彩的运用既浓烈又不失细腻,仿佛蕴藏着一个失落世界的万千故事。拿到手中的质感也相当不错,厚实的纸张和精美的装帧,都让人觉得这不仅仅是一本书,更是一件值得珍藏的艺术品。迫不及待地翻开第一页,就被开篇的史诗感所震撼,文字的叙述方式非常沉稳有力,仿佛一位饱经沧桑的老者在娓娓道来那些关于创世、关于神祇的古老传说。尽管我还没有深入阅读,但仅仅是序章的文字,就为我勾勒出了一个宏大而瑰丽的世界观。那种磅礴的气势,让我对后续的剧情充满了无限的遐想。我感觉这本书可能会带我进入一个完全不同的维度,去探索那些我们从未触及过的信仰与力量的边界。光是这一点,就足以让我对它充满期待。我特别喜欢作者在描写环境时的那种细致入微,每一笔都好像带着温度,让我能真切地感受到那片土地的风土人情,甚至是空气中弥漫的气息。这种沉浸式的体验,是很多书都无法给予的。

评分这本书的整体风格给我一种古朴而深邃的感觉,仿佛是一本来自遥远过去的智慧之书。我个人偏爱那些能够引发我深度思考的作品,而从目前透露出的信息来看,这本书很有可能满足我的这个期待。作者的文字功底非常扎实,字里行间透着一股沉静的力量,不疾不徐,却能直抵人心。我喜欢这种不动声色的叙事方式,它不像那些喧嚣的作品那样试图用华丽的辞藻来吸引眼球,而是用一种更加内敛的方式,将深刻的哲思融入其中。我猜测,这本书可能会探索一些关于人性、关于命运、关于存在本身的终极问题。我期待着能够在这本书中,找到一些能够启发我,甚至能够改变我思维方式的观点和见解。同时,我也希望作者能够构建一个逻辑严谨、结构精巧的故事,让我在阅读过程中,能够被牢牢吸引,沉浸其中。

评分这本书的整体氛围营造得非常成功,那种既庄严又略带神秘的气息,一开始就抓住了我。我喜欢作者在描述某些场景时,那种留白的处理方式,不多不少,恰到好处地勾勒出了一个轮廓,剩下的就留给读者去想象,去填充。这是一种非常高级的叙事技巧,能够激发读者的共鸣和参与感。我总觉得,一本好的书,不应该把所有东西都一股脑地塞给读者,而应该给他们留出思考的空间。这本书显然做到了这一点。从书本的重量和厚度来看,内容应该相当丰富,我预计会是一场思想的盛宴。作者在文字的遣词造句上也很有考究,每一个词语都仿佛经过了精挑细琢磨,组合在一起,便能产生巨大的能量。我迫不及待地想看看,这些文字最终会编织出怎样一幅壮丽的画卷,又会揭示出怎样令人惊叹的真相。

评分我对于带有深刻文化底蕴的作品一直情有独钟,而这本书,从它的名字和封面,就散发着一股浓郁的东方神韵。我喜欢这种能够唤醒内心深处对于古老文明向往的感觉。作者在细节的处理上,给我的感觉是非常考究的,不是那种浮光掠影的描述,而是能够深入到一些非常细微之处,展现出一种文化上的厚重感。我仿佛能够想象到,在这部作品里,将会出现那些承载着千年智慧的神话传说,那些关于勇气、关于牺牲、关于爱的古老故事。我希望这本书能够带给我一次深刻的精神洗礼,让我重新审视一些关于人生、关于宇宙的宏大命题。我尤其看重作者在叙事节奏上的把控,希望它能够张弛有度,既有波澜壮阔的史诗感,又不失细腻动人的情感描绘。

评分老实说,我在选择书籍时,有时候会比较凭感觉,而这本书,就是那种一眼看过去就觉得“对了”的感觉。它的排版很舒服,字迹清晰,间距适中,长时间阅读也不会感到疲劳。而且,作者的语言风格非常鲜明,有种独特的韵味,不属于任何一种我熟悉的类型,既有古典的庄重,又不乏现代的洒脱。我尤其欣赏作者在构建人物时所展现出的功力,即使是刚刚出场的一些配角,他们的形象也立刻跃然纸上,仿佛拥有了自己的生命和故事。我能够感受到作者在人物塑造上的用心,他们不仅仅是推动情节发展的工具,而是有血有肉、有情感、有执念的存在。我猜想,在这部作品中,我们将会看到一群复杂而迷人的人物,他们的命运交织在一起,谱写出跌宕起伏的篇章。光是想象一下,就觉得充满了戏剧张力。这本书的包装也很有心,细节之处都做得相当到位,让人感受到出版方的认真和对作品的尊重。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有

![的精神:宽容 北京出版社 [美] 房龙;王希发 9787200072891 pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/27207452619/5b2891e2Ndd223fbb.jpg)