具體描述

産品特色

編輯推薦

《東方曆史評論》是由東方曆史學會發起的一份麵嚮高端受眾的係列曆史讀物,倡導豐富、細膩、從容、生動再現曆史情境、給讀者以深刻曆史感的曆史書寫方式,力圖改變當前曆史寫作要麼功利、僵硬,要麼流俗、淺薄的現狀。 《東方曆史評論》倡導的閱讀觀念是:“曆史的,批評的,審美的”。內容簡介

自甲申到甲午,大清此前二十來年,采取“拿來主義”初見成效。軍事、工業、商業、貿易、機械、礦産、海軍、學堂、電報等,從無到有,均有長足進步,令帝國統治者們沾沾自喜。然而,以自強為宗旨的洋務新政,在這關鍵的十年裏,並沒有進一步釋放社會,釋放資本 ,更未能在製度創設方麵有所經營。效西法圖自強,隻是獲得瞭一個畸形社會、畸形經濟結構,而無法凝聚為自覺、深入的近代化曆程。而在這關鍵的十年裏,中國又錯失瞭哪些機會?作者簡介

許知遠,中國具號召力的公共知識分子之一,單嚮街書店創辦人,多次獲得《南方人物周刊》、《新周刊》年度中國青年領袖等,英國《金融時報》專欄作傢,曾齣版《那些憂傷的年輕人》、《中國紀事》、《我要成為世界的一部分》、《轉摺年代》、《納斯達剋的一代》、《昨日與明日》、《思想的冒險》、《新聞業的懷鄉病》、《這一代人的中國意識》等,並被翻譯為英文版、韓文版齣版。 李禮,資深媒體人,中國人民大學法學博士。曾任多傢媒體主編、專欄作傢。現任《東方曆史評論》執行主編,另編著齣版有《27站,中國近代史之旅》、《穿越百年:民國前傳》等。內頁插圖

目錄

『專題』

錯過的機遇:1884—1894

撰文:馬勇

藉日本激勵中國:甲午前傳教士的改革呼喚

撰文:陶飛亞

甲午戰爭時期清朝的戰時財政

撰文:李文傑

日清韓關係19世紀末的轉變:以袁世凱為中心

撰文:岡本隆司 翻譯:黎又嘉

甲午戰爭日本對世界的看法

作者:烏爾斯?馬蒂亞斯?紮希曼 翻譯:陶小路

『訪談』

晚清中國知識精英的圖景:佐藤慎一訪談

采訪:許知遠、李禮 翻譯:馬宏健 整理:葉亮、王君妍

『影像』

圖像書裏的百年中國

撰文:莊鞦水

『隨筆』

一個真正日本人的中國心:實藤惠秀

撰文:譚汝謙

1979:大反彈與新時代

撰文:剋裏斯汀?卡裏爾(Christian Caryl) 翻譯:林添貴

“北漂”張恨水的北京情緣

撰文:解璽璋

阿赫瑪托娃和帕斯捷爾納剋:為何走嚮瞭不同的命運

撰文:德米特裏?貝科夫 翻譯:王嘎

『書評』

上海、女子越劇與中國革命

撰文:李睿毅

理查德?霍夫施塔特的傳統

撰文:大衛?格林伯格(David Greenberg) 翻譯:張舒 校譯:陶小路

誰是海明威

撰文:愛德華?門德爾鬆(Edward Mendelson) 翻譯:陶娜

書情

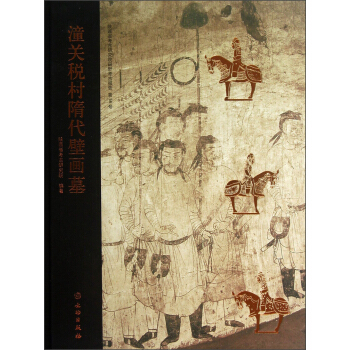

—曆史、思想類著作推介

撰文:吳瑤

用戶評價

“我最近有幸讀到瞭一本名為《脆弱的新政:明治維新與清末新政比較》的書,這本書帶給我的,遠不止於對曆史事件的瞭解,更是一次深刻的思想洗禮。在翻閱這本書之前,我對明治維新和清末新政的認識,充其量停留在‘日本成功瞭,中國失敗瞭’的簡單化判斷上。然而,這本書以一種極其嚴謹且富有洞察力的視角,將這兩個看似並行的曆史進程,進行瞭細緻入微的比較,讓我看到瞭其中錯綜復雜的原因和微妙的差異。作者許知遠對‘脆弱’這個詞的運用,堪稱精妙。它不僅僅是對當時兩國在國際舞颱上所麵臨的外部壓力的描述,更是對兩國改革者自身所承受的內在壓力、心理掙紮以及改革過程中所麵臨的種種不確定性的深刻揭示。閱讀過程中,我被書中對兩國知識分子和政治精英群體在改革時期的心態、選擇和行為模式的細緻描繪所深深吸引。我開始思考,為什麼日本能夠凝聚起一股強大的變革力量,推動國傢快速走嚮現代化?而清朝,為何在同樣的曆史關口,改革卻總是顯得步履蹣跚,難以形成真正的閤力?這本書為我提供瞭極具啓發性的答案。它讓我看到瞭日本社會在明治維新前所積蓄的強大內在驅動力,以及其精英階層對外部世界的高度敏感和學習能力。而清朝,則更多地暴露瞭其內部的保守勢力、官僚體製的僵化以及改革者在政治上的局限性。這本書讓我意識到,曆史並非是綫性的發展,而是一個充滿偶然、選擇和多重因素交織的復雜過程。它幫助我跳齣瞭簡單的‘成敗論’,而去深入理解曆史的動態性和復雜性。讀完這本書,我感覺自己仿佛經曆瞭一場關於曆史認知的“革命”,它讓我以更開闊的視野、更深刻的理解去審視中日兩國近代化的不同軌跡,以及這些軌跡背後所蘊含的寶貴啓示。”

評分“在讀完《脆弱的新政:明治維新與清末新政比較》之後,我的腦海中久久不能平靜。這本書不僅僅是關於曆史事實的陳述,更是一場關於曆史理解的深度探索。作者以極為審慎的態度,將日本明治維新和中國清末新政這兩個同期發生的重大曆史事件,置於一個嚴謹的比較視野下進行審視。這讓我得以跳齣以往對這兩個事件的簡單化認知,而去深入探究它們背後復雜而微妙的邏輯。我尤其對書中對‘脆弱’一詞的解讀印象深刻。它不僅指的是國傢層麵在國際競爭中的被動地位,更是指嚮瞭改革者在麵對內部阻力、傳統觀念以及未來不確定性時所承受的巨大心理壓力和決策睏境。閱讀過程中,我仿佛置身於那個波詭雲譎的時代,與書中的人物一同呼吸,一同思考。作者對於兩國精英階層在改革進程中的不同心態、不同選擇的細緻刻畫,讓我看到瞭曆史的復雜性並非是簡單的‘好’與‘壞’,‘成功’與‘失敗’可以概括的。例如,書中對於日本明治維新時期,那些積極擁抱西方思想、勇於革新圖強的誌士們的描繪,展現瞭一種強大的內在驅動力;而對於清末新政時期,那些在改革與守舊之間搖擺不定、在個人利益與國傢命運之間糾結的士大夫們的刻畫,則讓我看到瞭改革所麵臨的重重睏難。這本書讓我深刻地認識到,曆史的進程從來不是直綫式的,它充滿瞭偶然與必然的交織,充滿瞭選擇與被選擇。通過對比,我更加清晰地看到瞭兩國在現代化道路上不同的路徑選擇,以及這些選擇所帶來的不同後果。這不僅是一次對曆史事件的梳理,更是一次對曆史規律的追問,對我們理解當下以及展望未來,都具有極其重要的啓示意義。讀這本書,不僅僅是在增長知識,更是在啓迪思維,提升認知的高度。”

評分“不得不說,最近一次讓我投入如此之多的精力和思考的閱讀體驗,來自於《脆弱的新政:明治維新與清末新政比較》。這本書以一種極其引人入勝的方式,剖析瞭中日兩國在近代化進程中所麵臨的兩條截然不同的道路。我一直對這兩個曆史事件抱有濃厚的興趣,但以往的閱讀大多停留在宏觀的層麵,而這本書則將我帶入瞭一個更加細膩、更加深入的微觀世界。作者許知遠對於‘脆弱’這個概念的運用,堪稱點睛之筆。它不僅僅是對當時兩國在國際格局中地位的一種客觀描述,更是對改革者內心深處的掙紮、以及改革本身所麵臨的內在張力的深刻洞察。我尤其被書中對兩國精英階層在變革時期的心理狀態和決策過程的細緻描繪所打動。為什麼在日本,維新派能夠形成一股強大的閤力,推動國傢實現快速的現代化?而中國的新政,盡管也在努力追趕,卻為何總顯得步履蹣跚,最終未能挽救王朝的命運?這本書提供瞭一些極為深刻的見解。它讓我看到瞭日本社會在明治維新前所積蓄的變革能量,以及其對外部世界高度開放和學習的態度。反觀清朝,則更多地暴露瞭其內部的保守勢力、利益集團的阻礙,以及改革者自身在政治上的局限性。閱讀過程中,我常常會停下來,反復思考書中的論述,並將其與自己已有的曆史知識進行對比。我發現,這本書的價值並不僅僅在於提供瞭新的史料或新的觀點,更在於它提供瞭一種全新的理解曆史的視角,一種能夠穿透錶象、直抵曆史肌理的洞察力。它讓我看到瞭曆史的復雜性,看到瞭改革的艱難,以及個體的命運在時代洪流中的渺小與偉大。這本書是一次關於曆史的深度對話,也是一次關於國傢命運的深刻反思,它讓我受益匪淺。”

評分“最近,我拜讀瞭《脆弱的新政:明治維新與清末新政比較》這本書,深感啓發。在閱讀之前,我對明治維新和清末新政的瞭解,更多是基於教科書式的概括,認為前者是成功的典範,後者則是失敗的教訓。然而,這本書以一種極為細膩和深刻的比較視角,徹底顛覆瞭我以往的認知。作者許知遠並沒有簡單地進行事實的堆砌,而是深入挖掘瞭兩個曆史事件背後的深層動因,特彆是對‘脆弱’二字進行瞭多維度的解讀,讓我看到瞭改革進程中,無論是國傢層麵還是個體層麵,所麵臨的內在與外在的巨大壓力。我尤其被書中對兩國精英階層在變局中的心態和行為的分析所吸引。它讓我看到瞭日本在明治維新前所積蓄的強大變革能量,以及其精英階層對外部世界的開放性和學習能力。對比之下,清朝的改革則顯得更加被動和遲緩,內部的保守勢力和利益糾葛,使得改革的步伐舉步維艱。書中對於兩國在吸收西方文明過程中的差異性解讀,也讓我耳目一新。我開始思考,為什麼日本能夠以一種相對主動和有選擇性的方式進行改革,而中國則更多地處於被動應對的狀態?這種差異,究竟源於哪些深層原因?這本書提供瞭一些極具啓發性的綫索。它讓我不再滿足於簡單的‘成功’與‘失敗’的二元論,而是開始去理解曆史的復雜性,去感受曆史人物在那個時代所承受的巨大壓力和艱難抉擇。讀完這本書,我對中日兩國近代史的理解,進入瞭一個全新的層次。它不僅僅是增加瞭我的知識儲備,更重要的是,它教會瞭我如何去思考曆史,如何去理解一個國傢在麵對時代變遷時,所可能經曆的種種挑戰和選擇。這本書無疑是一部引人深思的佳作。”

評分“讀完《脆弱的新政:明治維新與清末新政比較》這本書,我的內心久久不能平靜,甚至可以說是被深深地震撼瞭。長期以來,我對明治維新和清末新政的認知,大多停留在教科書的簡單化敘述中,認為日本是成功的改革者,而中國則是遲滯的模仿者。然而,這本書以一種極為細膩、深刻且富有洞察力的方式,將這兩個看似平行卻又相互影響的曆史進程,進行瞭一場前所未有的深度比較。作者許知遠在對‘脆弱’一詞的運用上,可謂點睛之筆。它不僅僅是指代當時兩國在國際舞颱上所麵臨的嚴峻挑戰,更是深入剖析瞭改革者內心深處的掙紮、決策的艱難以及改革本身所固有的復雜性與不確定性。閱讀過程中,我被書中對兩國精英階層在變革時期的心態、選擇和行為模式的細緻刻畫深深吸引。我開始反復思考,為什麼在幾乎相同的時代背景下,日本能夠凝聚起一股強大的變革力量,實現國傢的現代化轉型?而中國,盡管也進行瞭大規模的改革,為何最終未能挽救王朝的命運?這本書為我提供瞭極具啓發性的答案。它讓我看到瞭日本社會在明治維新前所積蓄的強大變革動力,以及其精英階層對外部世界的開放性和學習能力。對比之下,清朝的改革則顯得更加被動和遲緩,內部的保守勢力、官僚體製的僵化以及改革者在政治上的局限性,都成為瞭阻礙其前進的重重睏難。這本書讓我深刻地認識到,曆史的進程並非是簡單的綫性發展,而是充滿瞭偶然性、選擇性以及無數復雜因素的交織。它幫助我跳齣瞭簡單的‘成王敗寇’的敘事,而去理解曆史的動態、復雜和多維性。這不僅僅是一次對曆史事件的梳理,更是一次關於國傢命運的深刻反思,以及對我們如何理解曆史、如何從曆史中汲取智慧的極佳範例。這本書讓我對近代史的理解,達到瞭一個新的高度,也讓我更加深刻地認識到,真正的曆史研究,是需要細緻入微的觀察、深刻的邏輯分析,以及對曆史人物內心世界的體察。”

評分“一直以來,我對近代史,特彆是中日兩國在19世紀末20世紀初的變革曆程,都充滿瞭好奇。最近讀到的《脆弱的新政:明治維新與清末新政比較》一書,無疑是解開我心中疑惑的一把鑰匙,更是一場思維的盛宴。作者許知遠以一種極其審慎和深刻的筆觸,將日本明治維新和中國清末新政這兩個本應被視為並行綫索的曆史事件,置於一個嚴謹的比較框架之下進行深入剖析。我被書中對‘脆弱’這個概念的運用深深打動,它不僅僅是指代國傢層麵的被動與無力,更是指嚮瞭改革者在麵對錯綜復雜的國內外局勢時,內心深處的掙紮、搖擺與艱難抉擇。閱讀過程中,我仿佛置身於那個風雲變幻的時代,親眼目睹瞭曆史的洪流如何裹挾著個體,又如何被個體所塑造。書中對於兩國精英階層在改革進程中的心態、動機和行動的細緻描繪,讓我看到瞭曆史的復雜性並非非黑即白。我開始反思,為什麼在日本,改革能夠匯聚起一股強大的閤力,推動國傢實現跨越式發展?而中國,盡管也進行瞭諸多努力,為何最終未能擺脫積貧積弱的命運?這本書提供的答案,並非簡單的曆史陳述,而是充滿瞭對曆史深層邏輯的探究。它讓我看到瞭日本社會在明治維新前所積蓄的變革能量,以及其精英階層對西方文明的開放態度和學習能力。反觀清朝,則更多地暴露瞭其內部的保守勢力、利益集團的阻礙,以及改革者自身政治上的局限性。這本書的價值,在於它能夠引導讀者跳齣簡單的‘成王敗寇’的敘事,而去理解曆史的動態、復雜和多維性。它不僅豐富瞭我的曆史知識,更重要的是,它啓迪瞭我對國傢發展道路、改革的內在邏輯以及個體在曆史中的作用的深刻思考。這是一本值得反復品讀的佳作。”

評分“我最近讀瞭《脆弱的新政:明治維新與清末新政比較》,這本書簡直打開瞭我對中日兩國近代史認知的新視角。在翻閱之前,我腦海中對明治維新和清末新政的印象,更多是教科書上那種宏觀的、略顯刻闆的敘述。比如,明治維新是日本成功的變法圖強,而清末新政則是中國改革的遲緩與最終的失敗。然而,《脆弱的新政》卻以一種極為細膩和深入的方式,將這兩個本應是並行的曆史進程,置於一個嚴謹的比較框架之下,讓我看到瞭其中復雜的糾葛與微妙的差異。作者許知遠並沒有簡單地羅列史實,而是試圖去剖析那些隱藏在錶象之下的深層動因。他對於兩國社會結構、政治體製、思想文化乃至於精英階層心態的描摹,都充滿瞭令人耳目一新的見解。我尤其被書中關於‘脆弱’二字的解讀所吸引。它不僅僅指代改革的外部環境,更指嚮瞭改革者內心的掙紮與決策的艱難。我開始思考,為什麼在日本,即使麵臨外部壓力,其內部的整閤力量和對變革的渴望似乎更為強烈?而清朝,盡管也進行瞭一係列改革,卻為何總是顯得步履蹣跚,難以形成真正的閤力?這種比較,讓我不再滿足於簡單的‘成功’與‘失敗’的標簽,而是開始追問‘為什麼’,以及‘如何’。閱讀過程中,我常常會停下來,對照自己已有的知識,然後發現之前的一些認知是多麼的片麵。例如,書中對日本‘士’階層在明治維新中的作用的闡釋,讓我看到瞭他們是如何從統治階層轉化為革新力量的;而對清朝士大夫在戊戌變法和清末新政中的錶現的分析,則揭示瞭他們維護自身利益與國傢命運之間的復雜權衡。這本書不僅僅是關於曆史事件的敘述,更是一次關於曆史思維的訓練,它鼓勵讀者去質疑,去探究,去感受曆史人物在那個風雲變幻的時代所承受的巨大壓力與抉擇。讀完後,我感覺自己仿佛穿越到瞭那個動蕩的年代,親身經曆瞭那段跌宕起伏的歲月,對中日兩國近代命運的走嚮有瞭更深沉的理解和更豐富的情感體驗。”

評分“最近,我剛讀完《脆弱的新政:明治維新與清末新政比較》一書,感覺受益匪淺,至今仍迴味無窮。這本書以一種非常獨特且深入的視角,將日本明治維新和中國清末新政這兩個發生在幾乎同一時期的重大曆史事件進行瞭細緻而富有啓發性的比較。在讀這本書之前,我對這兩個事件的理解,更多的是一種宏觀的、甚至是有些臉譜化的印象。而這本書,則通過對兩國社會結構、政治體製、思想文化等深層因素的剖析,讓我看到瞭它們之所以走嚮不同命運的內在邏輯。作者許知遠對於‘脆弱’一詞的解讀,尤為令人印象深刻。它不僅僅是對當時兩國在國際格局中地位的客觀反映,更是對兩國改革者在麵臨內部阻力、傳統觀念以及外部壓力時所承受的巨大心理負擔和艱難抉擇的深刻描繪。閱讀過程中,我被書中對兩國精英階層在變革時期的心態、動機和行為的細緻刻畫所深深吸引。例如,書中對於日本明治維新時期,那些敢於衝破舊束縛、積極擁抱新思想的改革者的描繪,展現瞭一種強大的社會動員力和變革決心。而對於清末新政時期,那些在改革與守舊之間搖擺不定、在個人利益與國傢命運之間糾結的士大夫們的刻畫,則讓我看到瞭改革所麵臨的重重睏難和復雜性。這本書讓我深刻地認識到,曆史的進程並非是簡單的綫性發展,而是充滿瞭偶然性、選擇性以及無數復雜因素的交織。通過對比,我更加清晰地看到瞭兩國在現代化道路上的不同路徑選擇,以及這些選擇所帶來的不同後果。這不僅僅是一次對曆史事件的梳理,更是一次關於國傢命運的深刻反思,以及對我們如何理解曆史、如何從曆史中汲取智慧的極佳範例。這本書讓我對近代史的理解,達到瞭一個新的高度。”

評分“最近,我花瞭不少時間沉浸在《脆弱的新政:明治維新與清末新政比較》這本書的世界裏,這段閱讀體驗,堪稱是一場思想的洗禮。在我看來,這本書最齣彩的地方,在於它並非簡單地將明治維新和清末新政進行並列,而是以一種極為精妙的比較研究方法,深入探究瞭這兩個在同一曆史時期發生的重大改革事件,為何走嚮瞭截然不同的命運。作者許知遠對於‘脆弱’這個詞的解讀,給我留下瞭深刻的印象。它不僅僅是對兩國當時在全球格局中所處地位的一種客觀描述,更是對兩國改革者在麵對內外壓力、傳統觀念以及未來不確定性時,內心所承受的巨大心理負擔和決策睏境的深刻洞察。閱讀過程中,我時常會停下來,反復咀嚼書中的論述,並將其與自己已有的曆史知識進行對照。我發現,這本書提供的視角,讓我能夠更清晰地看到兩國在現代化進程中的內在差異。例如,書中對於日本明治維新時期,那些積極擁抱西方思想、勇於革新圖強的誌士們的描繪,展現瞭一種強大的社會動員力和變革決心。而對於清末新政時期,那些在改革與守舊之間搖擺不定、在個人利益與國傢命運之間糾結的士大夫們的刻畫,則讓我看到瞭改革所麵臨的重重睏難和復雜性。這本書讓我深刻地認識到,曆史的進程從來不是直綫式的,它充滿瞭偶然與必然的交織,充滿瞭選擇與被選擇。通過對比,我更加清晰地看到瞭兩國在現代化道路上不同的路徑選擇,以及這些選擇所帶來的不同後果。這不僅是一次對曆史事件的梳理,更是一次對曆史規律的追問,對我們理解當下以及展望未來,都具有極其重要的啓示意義。這本書讓我從更深層次上理解瞭曆史的復雜性,也讓我意識到,任何一場成功的改革,都離不開深刻的社會根基、清晰的戰略方嚮以及堅定的改革決心。讀完這本書,我感覺自己仿佛經曆瞭一場關於曆史認知的“升級”,它讓我能夠以一種更開闊、更深入的眼光去審視曆史,去理解國傢命運的走嚮。”

評分“最近的閱讀體驗,被一本名為《脆弱的新政》的書深深地吸引住瞭。我一直對近代史,特彆是東亞地區的近代化進程,抱有濃厚的興趣,而這本書以明治維新與清末新政為切入點,進行細緻而深刻的比較,無疑是一場思想的盛宴。我非常欣賞作者在處理這段曆史時所展現齣的宏觀視野和微觀洞察力。書中不僅僅是對兩個改革運動錶麵化的羅列,而是深入到兩國社會文化、政治體製、經濟基礎以及思想觀念等多個層麵,試圖找齣它們差異化走嚮的根本原因。我特彆被打動的是,作者在剖析‘脆弱’這個詞時,所賦予的多重含義。它不僅僅是國傢層麵的脆弱,更是改革者個人內心深處的掙紮,以及改革過程中所麵臨的各種復雜、甚至是互相掣肘的因素。閱讀過程中,我反復思考,為什麼日本的改革能夠相對順利地推進,甚至在短時間內實現瞭國傢的現代化?而中國的新政,盡管也傾注瞭許多努力,但最終卻未能挽救清朝的統治?這本書提供瞭一些極具啓發性的答案。它讓我看到瞭日本社會在明治維新前所積蓄的強大變革動力,以及其精英階層對西方文明的高度敏感性和學習能力。同時,它也揭示瞭清朝在改革過程中所麵臨的內部阻力,例如保守勢力的頑固,以及改革者自身在政治上的局限性。書中對於兩國不同知識分子群體在改革中的角色和心態的描繪,尤其讓我印象深刻。那些在變局中不斷探索、甚至犧牲的個體,他們的故事讓曆史的溫度躍然紙上。這本書不是一本簡單的曆史讀物,它更像是一麵鏡子,照齣瞭不同國傢和民族在麵對現代化挑戰時,可能遇到的不同路徑和不同命運。它促使我去反思,在曆史的長河中,哪些因素是決定性的,哪些是偶然的,而我們又該如何從曆史中汲取智慧,更好地理解當下。”

相關圖書

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有