具体描述

欢迎光临本店铺!

用户评价

最近读完这本书,我最大的感受是,它提供了一种极佳的“旁观者视角”。在日常生活中,我们总是不自觉地被卷入各种情绪的漩涡,无论是工作中的项目推动,还是网络上的热门话题讨论,我们很容易迷失在集体的热度中,忘记了独立思考的价值。这本书就像一面清醒剂,强制性地将你的意识从“参与者”的位置拉回到一个相对超然的“观察者”席位。我开始有意识地去分辨,哪些想法是真正源于我自身的逻辑判断,哪些不过是群体情绪对我进行的一种高效“植入”。这种自我审视的过程是痛苦的,但也极其宝贵。它没有用任何道德评判的字眼,只是冷静地陈述事实和规律,但这反而更有力量,因为它剥去了所有外衣,直指人性深处那种趋同和盲从的倾向。这种“去魅”的过程,极大地提升了我对信息筛选的敏感度。

评分说实话,我一开始对这本书的期待其实是比较矛盾的。一方面,冲着“经典”的名头,我预设它应该蕴含着深刻的智慧;但另一方面,对于探讨“群体心理”这种宏大主题的书籍,我总担心会充斥着太多晦涩难懂的理论术语,变成一本束之高阁的“工具书”。然而,这本书的叙事节奏把握得极其精妙。它不像某些学术著作那样咄咄逼人,而是像一位经验丰富的老者,娓娓道来那些隐藏在历史洪流和日常生活中,塑造我们决策和认知的隐形力量。我尤其被作者对于“暗示”在群体中传播的机制的描述所震撼。那种层层递进、如同瘟疫般扩散的心理感染力,一旦被点破,就如同推倒了多米诺骨牌,先前所有看似合理的解释都瞬间崩塌了。这种阅读体验的颠覆性,让我对大众传媒和舆论导向有了更深一层的警惕和审视。它不直接给你答案,而是教会你如何提出正确的问题,去解构那些看似铁板一块的集体共识。

评分对于我这种长期关注人类行为模式的人来说,这本书的价值不在于它提供了多少具体的案例,而在于它提供了一种分析的工具箱。它教你如何看待领袖的魅力是如何被群体需求所塑造的,以及群体决策的非理性是如何轻易地凌驾于个体理性之上。我甚至尝试将书中的一些核心概念,比如“集体无意识”的某些侧面,应用到分析我过去处理过的几次团队协作失败的案例中,瞬间就找到了症结所在——那不是能力问题,而是群体心理作用力在特定情境下的爆发。这本书的强大之处在于它的普适性,无论是古代的宗教狂热,还是现代的金融泡沫,其底层的驱动逻辑似乎都能在这个框架下找到解释的影子。它不仅仅是一本关于“过去”的书,更是理解“现在”和预测“未来”群体动向的一把万能钥匙。

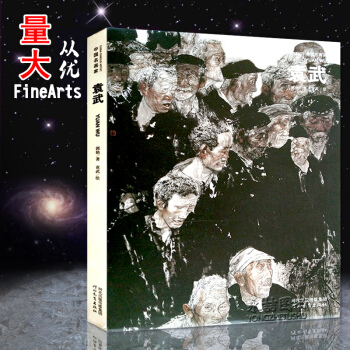

评分这本书的书封设计简直是视觉上的享受,那种低饱和度的色调和简洁的排版,一下子就抓住了我的眼球。我是在一个非常偶然的契机下接触到这本书的,当时正在寻找一些关于社会现象背后驱动力的深度解读,这本书的名字和那一抹沉稳的颜色,在众多喧嚣的书籍中显得格外有力量。拿到实体书后,纸张的质感也出乎意料地好,拿在手里有一种踏实的重量感,让人忍不住想立刻翻开它,去探寻作者是如何用犀利的笔触剖析那些我们习以为常却又深不可测的人类群体行为的。我特别欣赏作者在处理复杂议题时所展现出的那种冷静和克制,没有过多的情绪渲染,而是用一种近乎科学的观察视角,为我们构建了一个理解“乌合之众”的全新框架。这种阅读体验,与我以往接触的许多同类型书籍都大不相同,它更像是一份经过精心打磨的、充满洞察力的“人类行为图谱”,让人在阅读过程中,频繁地停下来思考——“原来是这样啊!” 这种豁然开朗的感觉,正是阅读经典之书最令人着迷的部分。

评分这本书的装帧和定价策略,可以说是一种非常高明的“门槛设置”。它以一种看似亲民的方式,将这个可能被视为高冷学术的议题,推广到了更广阔的读者群体中。我发现,周围不少对心理学或社会学有兴趣的朋友,都因为这个“低折扣”的标签而愿意尝试。这本身就构成了一种有趣的社会现象——当价格降低时,获取知识的“心理阻力”也会相应下降,从而促进了思想的传播。而且,这本书的文字风格,虽然立足于严肃的理论构建,但其语言运用却充满了文学性的张力,句子结构多变,逻辑链条严密却不僵硬。很多段落读起来,都有种仿佛在聆听一场精彩的、充满历史纵深感的辩论会的感觉。这种学术深度与可读性的完美平衡,是很多当代社科读物难以企及的高度。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有