具体描述

-----------------------------------

------------------------------------------

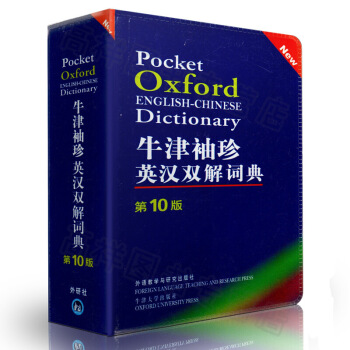

作 者:(英)索恩斯 等编出 版 社:外语教研 出版时间:2009-4-1

|

|

收录单词、短语和释义120,000余条,新词新义尽数网罗

|

|

|

|

|

用户评价

这本新买的《英汉大词典》简直是我的救星!我最近在啃原版的《哈利·波特》,遇到太多生僻词汇,查字典查得我头昏脑涨。以前用的那个老词典,释义又晦涩又长,很多时候查了一个词,反而冒出更多我不认识的词,简直是恶性循环。但这个版本不一样,它的排版设计考虑得非常人性化,主词条和例句的字体区分度很高,检索起来特别顺畅。更重要的是,它的例句选取非常贴近现代英语的实际使用场景,不像有些老词典里那些陈旧的、脱离生活的句子。比如,我昨天查“quixotic”这个词,它给出的例句是关于一个科技创业者不切实际的梦想,一下子我就明白了那种“堂吉诃德式”的浪漫与不切实际的微妙结合。我尤其欣赏它对一些习语和固定搭配的解释,往往会详细列出不同语境下的细微差别,这对于提升我的口语和写作准确性帮助太大了。我感觉自己不再是单纯地“知道”一个词的意思,而是开始真正“理解”它在不同情境下的“气质”了。这本书的厚度也适中,虽然内容详实,但携带起来还不算太费劲,每天通勤路上都能随时翻阅,感觉效率提升了好几个档次。

评分我最近开始尝试自己动手做一些复杂的烘焙项目,但总是在关键步骤上犯错,不是因为配方不对,而是因为对材料的特性理解不够。因此,我入手了这本《分子美食学基础原理》。这本书彻底改变了我对烹饪的看法,它不再是一门“手艺”,而是一门严谨的“科学”。作者用非常清晰的化学和物理学原理,解释了为什么蛋白需要打发到某个阶段、为什么油脂的乳化需要特定的温度和速度。我特别喜欢它对“胶体结构”的讲解,用图示清晰地展示了不同温度下淀粉糊化的过程,这让我明白了为什么我的舒芙蕾总是塌陷——原来是我对加热速度的控制出了问题。这本书的特点是,它不会直接给你一堆菜谱,而是教你“如何思考”食材的反应。它列举了许多经典实验,比如如何通过改变pH值来控制肉类的嫩度,这些知识点可以直接应用到我日常的烹饪中去,极大地提高了我的成功率。对于那些希望从“照着做”升级到“理解原理”的进阶烹饪爱好者来说,这本书提供的理论基石是无价之宝,它让我的厨房变成了一个小小的化学实验室,充满了探索的乐趣。

评分我不得不说,我对市面上很多宣称“权威”的词典持保留态度的,因为它们往往高高在上,用一堆学术术语来解释另一个词,对于非语言学专业的我来说,简直是天书。但是这本新入手的《世界文化百科全书》却完全颠覆了我的认知。它不仅仅是罗列事实,它更像一位耐心的老师,一步步引导你构建知识体系。比如,我随意翻到“文艺复兴”那一章节,它不是简单地告诉你时间地点,而是深入剖析了其背后的社会思潮、艺术流派之间的相互影响,甚至还配有高质量的插图和图表来辅助理解宏大的历史脉络。我特别喜欢它对“文化冲突”那一块的论述,它没有采取简单的好坏评判,而是用非常客观中立的视角,展示了不同文明在接触过程中产生的张力与融合,让我对全球化背景下的身份认同问题有了更深层次的思考。这本书的装帧也极具质感,纸张的触感很舒服,阅读体验非常愉悦,没有那种廉价印刷品的刺眼感。对于我这种热爱人文社科,但又缺乏系统知识框架的“半吊子”学习者来说,这本书简直是打开了一扇通往更广阔世界的大门,让我感到知识的海洋不再是遥不可及的迷雾。

评分说实话,我对那种动辄上千页的“大部头”历史书总是心生畏惧,总觉得读起来压力山大,很容易半途而废。但这本《大航海时代的全球变迁》却完全不同,它的“袖珍”设计(虽然内容密度很高)反而让我感觉更加亲切和易于消化。这本书的厉害之处在于,它摒弃了传统的君王将相叙事模式,而是聚焦于“物”和“人”的流动。比如,它详细描述了一颗马铃薯是如何从南美洲传入欧洲,如何改变了欧洲的农业结构和人口分布,这种“小切口,大视野”的叙事手法非常吸引人。作者的语言风格幽默而富有洞察力,读起来完全没有枯燥的历史年代堆砌感,更像是听一位博学的长者在娓娓道来那些被主流历史忽略的细节。我特别喜欢其中关于“全球贸易网络”的章节,它用地图和数据清晰地展示了白银是如何从美洲流向亚洲,维系了早期全球化的运作,这种宏观的动态视角让我对世界经济史有了更直观的认识。对于想要快速、系统地了解某个历史时期的精髓,但又不想被冗余细节淹没的读者来说,这本书简直是教科书级别的典范。

评分自从迷上科幻小说以来,我就一直在寻找一本能够系统梳理“赛博朋克”和“后人类主义”概念的工具书,市面上大部分都是零散的文章或论坛讨论。而这本《未来学与技术哲学导论》可以说正中下怀。它的结构安排得极其精妙,从早期的科幻文学作品切入,逐步过渡到对人工智能伦理、基因编辑的哲学探讨,逻辑推进非常自然。我最欣赏的一点是,作者在阐述复杂的技术概念时,总能找到非常生动的类比。例如,解释“奇点”理论时,引用了热力学中的熵增概念,一下子就让这个抽象的预测变得具象化了。更难能可贵的是,它不仅仅停留在理论层面,还大量引用了当下最新的科研进展作为支撑,确保了内容的鲜活度。这本书的排版采用了大量的边注和脚注,对于那些需要深入钻研特定概念的读者非常友好,你可以不打断主线阅读,但需要时又能随时查阅到延伸信息。读完这几章,我感觉自己看待新闻报道里的科技进展都有了一种全新的、更批判性的视角,不再轻易被那些浮夸的宣传所迷惑,真正学会了追问“技术背后的价值取向是什么”。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有