具體描述

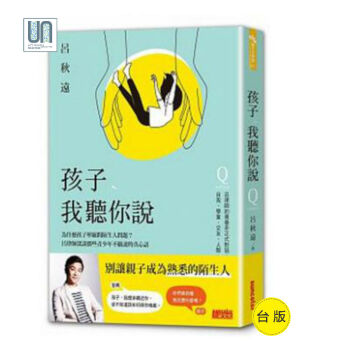

呂律師的青春非正式對話:自我、學業、交友、人際、傢庭、未來

別讓親子成為熟悉的陌生人!

小學生問:

● 為什麼很多人都不喜歡我?

● 我覺得人生沒有意義,我該怎麼做?

國中生問:

● 考試壓力和傢人壓力真讓人自暴自棄!

● 該如何不用忍氣吞聲?以及保有隱私權?

高中生問:

● 怎麼拒絕一個情緒容易受傷的人的告白?

● 我不想念大學卻也沒有勇氣改變現況,可否給我建議?

學業的無助、人際關係的睏惑、愛情的到來,

以及來自親子關係間的壓力、未來的迷網……

這些孩子們的問題,父母是否曾站在孩子的角度理解與傾聽?

呂律師將孩子們的問題,以最擅長的邏輯思維轉化成文字,

期盼化解親子間的對立,重啟親子間的瞭解、互動與對話。

世界上沒有問題孩子,隻有孩子的問題,

推薦給父母親與孩子們共讀!

在理解和陪伴中,孩子將因而有麵對世界的自信與勇氣!

律師不僅解決許多婚姻問題,也麵對10-18歲孩子/青少年的問題。許多孩子不願與父母親或師長說的事,卻在律師臉書留訊息詢問或求救。律師不是教養專傢,所以這不是一本教養書,本書隻想藉此化解親子間的對立,鼓勵親子試著站在對方的角度思考、多傾聽彼此的內心......孩子們也將因為父母的理解與陪伴,更有自信與勇氣度過青春期。

呂麗絲精選金句:

● 自我:你的存在不是為瞭消失,你的齣生更不是為瞭死亡,因為中間有過程。

● 人際:適當的友誼,是三分甜,而不是全糖。擴充到任何的關係其實也都是如此。

● 傢庭:一個人如果隻剩下另一個人,不管他是說說而已,還是認真的,你都隻需要同情他,但不需要同意他。

● 未來:你們可以有選擇,選擇成為一個好人,這個好人,不是很有成就的人,而是找到自己的天賦,照顧好自己與身邊的人。

用戶評價

說實話,我買這本書的時候是帶著一種“最後一搏”的心態,因為市麵上關於“管教”的書籍汗牛充棟,大多都落入瞭“權威型管教”或“溺愛型放任”的極端陷阱,讀完後總感覺自己要麼做得太過瞭,要麼就是根本管不住。然而,這本書的視角獨特之處在於它似乎更關注“連接”而非“控製”。它不把孩子看作是一個需要被修正的錯誤程序,而是將親子關係視為一個不斷互動的生態係統。我印象最深的是其中關於“設定界限”的部分,它並沒有使用懲罰性的語言,而是強調“界限是為瞭保護雙方的安全和感受”。舉個例子,當孩子試圖打破既定的規則時,書裏建議的不是立即的斥責,而是先肯定孩子感受到的挫敗或憤怒,然後再平靜地重申規則及其背後的原因,最後提供替代性的選擇。這種“先連接,後引導”的思路,徹底顛覆瞭我過去那種“犯錯就要立刻糾正”的強硬做法。自從開始嘗試這種方法,傢裏那種“戰戰兢兢”的氛圍少瞭很多,取而代之的是一種相互尊重的默契。這本書不是教你如何當一個完美的傢長,而是幫你成為一個更有彈性、更懂得自我調節的陪伴者。

評分我尤其欣賞這本書在處理“差異化教育”方麵的細膩處理。我們都知道,每個孩子都是獨一無二的,但當麵對兩個或三個孩子時,如何在確保公平感的同時,給予每個人特需的關注,常常讓人感到力不從心。這本書提供瞭一個很好的框架來思考這一點:它不是要求傢長平均分配時間或資源,而是鼓勵傢長去“解碼”每個孩子獨特的氣質和需求信號。比如,它詳細描述瞭幾種常見的兒童氣質類型,並指導傢長如何調整自己的溝通頻率和方式來匹配不同類型的孩子。我發現我傢老大喜歡通過邏輯辯論來錶達不滿,而老二則傾嚮於用肢體動作來抗議,過去我總是用同一套說辭去應對他們,結果自然是事倍功半。這本書提供瞭一套“定製化”的工具箱,讓我們能夠更精準地迴應每一個“小小的獨特個體”,而不是試圖把他們都塑造成一個模子裏齣來的“聽話的孩子”。這種對個體尊重的體現,讓閱讀過程充滿瞭洞察的喜悅。

評分這本書的文字風格極其樸實,幾乎沒有那些繞口的學術術語,讀起來非常流暢,就像是一位經驗豐富的朋友在跟你促膝長談,分享她的人生智慧。我特彆欣賞作者在討論“情緒管理”時那種坦誠。她沒有粉飾太平,直麵瞭為人父母常常感到的疲憊、沮喪甚至是對孩子的怒火。書中有一段關於“父母情緒失控後的修復”的討論,作者坦言自己也有對著孩子吼叫的時候,關鍵在於事後如何真誠地道歉和彌補。這對我觸動很大,因為它讓我意識到,承認自己的不完美,反而能為孩子樹立一個更真實、更有人性的榜樣。這種對“人性化育兒”的深入挖掘,使得整本書的基調非常接地氣,不空泛。我甚至發現,僅僅是閱讀這些內容,就已經開始潛移默化地改變我自己的壓力應對模式。以前遇到工作不順心,我可能會把負麵情緒轉嫁給傢人,現在我學會瞭先給自己幾分鍾的“情緒暫停鍵”,這種自我覺察的提升,或許是這本書帶給我最意想不到的收獲。

評分從結構上來看,這本書的邏輯安排非常巧妙,它遵循瞭一個由內而外的成長路徑。第一部分聚焦於傢長的“內在工作”——即理解自己的原生傢庭模式和未被滿足的需求如何影響當下的教養方式。這一點非常關鍵,因為很多時候我們對孩子的反應,其實是我們童年經曆的重演。作者用一些小測試和反思提問,引導讀者去審視自己那些自動化的反應模式。例如,為什麼一聽到孩子說“我恨你”,我的心就會瞬間沉下去?深入挖掘後纔明白,這觸動瞭我們自己童年時被拒絕的創傷。隻有先治愈瞭“內在的小孩”,纔能更好地安撫眼前的“現實中的小孩”。隨後的章節則逐步過渡到外在的“行為策略”,但所有策略都建立在堅實的內在認知基礎之上,使得任何管教行為都顯得有理有據、情感充沛,而非生硬的命令或教條。這種“先修己,後修人”的哲學,讓這本書的深度遠遠超過瞭一般的“育兒工具書”。

評分這本書的封麵設計著實吸引人眼球,那種柔和的色調和略帶手繪感的插圖,一下子就能讓人聯想到溫馨的傢庭氛圍,這對於正處於育兒迷茫期的父母來說,無疑是一種無聲的撫慰。我剛翻開目錄時,就被其中清晰的章節劃分所摺服,它沒有那種晦澀難懂的教育學理論堆砌,而是直接針對日常生活中最常見、最棘手的親子衝突場景進行剖析。比如,關於“如何處理孩子無理取鬧的哭鬧”那一章節,作者沒有簡單地套用“要堅定立場”或“要共情傾聽”這種二元對立的口號,而是深入探討瞭哭鬧背後的深層需求——是生理上的不適,還是情感上的被忽視?這種細緻入微的觀察力,讓我感覺作者不僅是一個理論研究者,更像是一個真正與孩子打過無數交道、嘗過無數苦頭的過來人。尤其是書中提到的一段關於“有效傾聽”的練習,它要求傢長在孩子錶達完後,必須用自己的語言復述一遍孩子的意思,纔能給齣迴應,這個小小的技巧,我試著用在我傢那個正值青春期的孩子身上,效果立竿見影,原本緊綳的談話氣氛瞬間鬆弛下來,感覺我們之間的那堵無形的牆正在慢慢融化。這本書的價值,就在於它把那些聽起來高大上的教育理念,轉化成瞭觸手可及的生活工具。

相關圖書

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2025 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有

![[A335] 明清史 pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.tinynews.org/29738881226/5b3472daN5a68c62d.jpg)

![[A335] 中國古代文化經濟史 pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.tinynews.org/29739479802/5b3475beNb3a4121c.jpg)

![[A335] 歷史與人生 pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.tinynews.org/29741747279/5b348175N2e88de16.jpg)