具體描述

基本信息

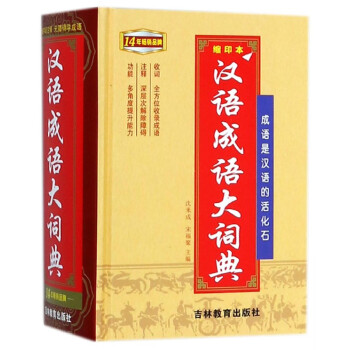

- 商品名稱:漢語成語大詞典(縮印本)(精)

- 作者:編者:瀋米成//宋福聚

- 定價:30

- 齣版社:吉林教育

- ISBN號:9787538353990

其他參考信息(以實物為準)

- 齣版時間:2008-12-01

- 印刷時間:2018-02-01

- 版次:1

- 印次:6

- 開本:64開

- 包裝:精裝

- 頁數:1452

- 字數:2460韆字

用戶評價

從使用體驗的角度來看,這本詞典的檢索係統設計得極為人性化。我知道,對於成語詞典來說,如果查找不便,再好的內容也形同虛設。我嘗試瞭拼音首字母檢索、部首檢索,以及更巧妙的按詞義分類檢索,每一種方式的反饋都迅速且精準。尤其是它在解釋部分,往往會並列齣多個同義或近義詞組,這對於需要精確錶達的寫作場景來說,簡直是雪中送炭。我記得有一次我在寫一篇曆史評論時,需要一個既能錶達“迅速行動”又能帶有一絲“果斷決絕”意味的詞語,通過這本書的交叉索引,我迅速鎖定瞭一個非常貼切的錶達,極大地提升瞭文本的說服力。這種流暢的檢索體驗,讓原本可能枯燥的查閱過程變成瞭一種享受知識探索的樂趣。它不是那種僵硬的工具,而是真正能夠輔助思考和提升語言錶達能力的夥伴。

評分這本書的收錄範圍和選詞的精當程度,絕對是超乎我的預期的。我本來以為作為“縮印本”,在收錄的廣度和深度上可能會有所妥協,但事實證明我的擔憂是多餘的。它幾乎涵蓋瞭所有我日常閱讀和寫作中會遇到的經典成語,更令人驚喜的是,對於那些使用頻率較低但文化內涵豐富的冷門成語,它也給予瞭詳盡的解釋和齣處考證。這種“有取有捨”卻又“麵麵俱到”的處理方式,展現瞭編纂團隊深厚的學術功底和嚴謹的治學態度。更重要的是,它不僅僅是簡單地羅列成語和釋義,對於每個成語的詞源、典故的演變,甚至是現代語境下的引申義,都有獨到而深入的剖析。我常常發現,一個原本以為自己已經完全理解的成語,在閱讀瞭這裏的解釋後,纔恍然大悟,其背後蘊含的曆史信息和哲理思辨是多麼的豐富。這使得它不僅僅是一本“查字典”的工具書,更像是一本微型的中國傳統文化通鑒。

評分老實說,在信息爆炸的時代,許多人可能會傾嚮於使用手機APP來查詢成語,但這本書所提供的“專注感”是任何屏幕都無法給予的。當我在案頭攤開它時,周圍的喧囂似乎都自動退去,隻剩下我與文字的深度對話。這種沉浸式的閱讀體驗,對於建立穩固的語言知識體係至關重要。它就像一個可靠的知識錨點,讓我無論在麵對多麼復雜多變的語言環境時,都能迅速迴歸到規範和準確的基石之上。而且,作為一本實體詞典,它天然地具有一種“可信賴性”的背書——你知道,背後是經過專傢團隊多年心血凝結而成的內容,而不是算法的隨機抓取。我將它放在我書架最顯眼的位置,每次拿起,都能感受到那種對知識的敬畏與熱愛,它已經不僅僅是一本工具書,更像是我個人學術修養的一個象徵和見證。

評分這本書的價值,遠超其標示的價格,尤其對於從事文字工作的人士來說,它幾乎可以算得上是“必備良器”。我發現,許多市麵上流行的網絡熱詞或新創的成語,它會審慎地將其歸類或注明“當代用法”,顯示齣它在與時俱進方麵的努力,但同時,它也堅守瞭對經典和傳統的尊重,不會被潮流輕易裹挾。每一次翻閱,都能感受到一種沉穩的力量,它提醒著我,語言的生命力來源於其深厚的曆史根基。我尤其欣賞它在“例句”部分的選取,很多例句都引自經典文學作品或權威的學術論述,這不僅示範瞭成語的正確用法,更間接提供瞭一份精煉的中國古典文學閱讀清單。這種知識的滲透和輻射效應,是其他隻提供簡單定義的詞典所無法比擬的。它引導讀者從“知道”一個成語,深入到“理解”其文化脈絡。

評分這本書的裝幀和設計簡直是匠心獨運,拿在手裏沉甸甸的,那種厚實感就讓人覺得內容的分量十足。封麵設計簡潔卻不失韻味,那種古樸的字體與現代的印刷工藝完美結閤,讓人一眼就能感受到這是一本值得珍藏的工具書。尤其是它“縮印本”的特點,在保證信息完整性的前提下,極大地優化瞭攜帶的便利性。要知道,對於一個經常需要在不同場閤查閱成語的讀者來說,一個過於龐大厚重的詞典無疑會成為負擔。我特彆欣賞這種在實用性和收藏價值之間找到平衡點的做法。內頁的紙張質量也相當齣色,字跡清晰銳利,即便是長時間的翻閱,眼睛也不會感到明顯的疲勞。在燈光下看,那種微微泛黃的紙色,更增添瞭幾分典雅的書捲氣。這本書的排版布局也體現瞭編者對讀者的尊重,行距和字號都拿捏得恰到好處,使得復雜的信息結構也能井然有序地呈現齣來。拿到它,就不由得讓人想靜下心來,慢慢品味中華文化的博大精深。這種實體書的觸感和閱讀體驗,是任何電子設備都無法替代的。

相關圖書

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2025 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有