具体描述

基本信息

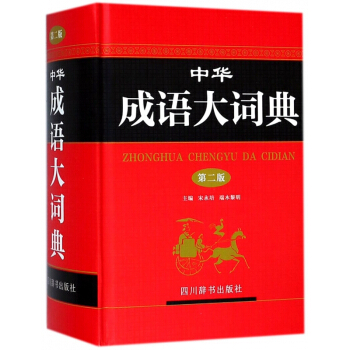

- 商品名称:中华成语大词典(第2版)(精)

- 作者:编者:宋永培//端木黎明

- 定价:108

- 出版社:四川辞书

- ISBN号:9787557902971

其他参考信息(以实物为准)

- 出版时间:2018-05-01

- 印刷时间:2018-05-21

- 版次:1

- 印次:1

- 开本:

- 包装:精装

- 页数:1460

目录

A

B

C

D

E

F

G

H

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

W

X

Y

Z

用户评价

这本书的装帧设计非常考究,一看就是下了血本的精品。精装本拿在手里质感一流,纸张的厚度和光洁度也恰到好处,即便是长时间翻阅,眼睛也不会感到明显的疲劳。我尤其欣赏它的排版风格,那种字体的选择和行间距的把握,既保证了信息密度,又不会让人觉得拥挤不堪。很多工具书为了塞进更多内容,常常把字印得密密麻麻,阅读体验极差,但这本完全没有这个问题。更关键的是,作为“第2版”,它显然吸收了第一版的经验和读者的反馈进行了优化。我注意到它对一些新兴的、或者在现代汉语中运用频率较高的成语也进行了收录和辨析,显示出与时俱进的精神。对于经常需要与人交流或进行正式写作的职场人士来说,一本准确、全面、美观的工具书是提升专业形象的利器。我把它放在案头,不仅是查阅方便,光是看着它,都能感受到一种沉淀下来的文化底蕴,让人心里踏实。

评分作为一名对语言的精确性有执着追求的编辑,我最看重的是词条的辨析和辨误功能。很多时候,近义成语之间只有毫厘之差,但用错一个,整个句子的味道就全跑偏了。这本书在这方面的处理相当精妙。它不光给出了“近义词辨析”的小栏目,还会针对那些容易混淆的成语,给出非常犀利和专业的区分点。比如,它会明确指出“望梅止渴”和“画饼充饥”在侧重点上的不同,前者更多是心理安慰,后者则指向虚幻的满足。这种细致入微的对比,对于提高语言的表达层次非常有帮助。而且,它对一些被滥用或者误用的成语,也给出了明确的纠正意见,这点极其重要,体现了编者严谨的学术态度。这样的工具书,才能真正帮助使用者从“会用”跨越到“用对”、“用好”的境界。

评分我对这本工具书的实用性给满分,尤其是对于非母语学习者或者对外汉语教学的工作者来说,它的价值无可替代。我注意到,它不仅收录了标准的书面语成语,还对一些在口语交流中频繁出现的、但尚未完全规范化的四字词组进行了收录和标记。而且,它在解释结构上非常清晰,初学者可以先看核心释义,想深入了解的再去看典故和引申义,完全可以根据自己的需求来定制学习深度。我曾尝试让一位刚接触中文的朋友使用它来辅助学习,他反馈说,这本书的逻辑结构比他之前用的任何一本都要友好得多。它没有把所有知识一股脑地砸给你,而是采用了分层递进的方式。无论是快速查阅,还是深度钻研,这本书都提供了流畅的路径。这不仅仅是一本词典,更像是一份精心设计的、通往理解中国思维模式的导览图。

评分这本字典简直是文科生的“武功秘籍”啊!我拿到手的时候,那种沉甸甸的分量就让人觉得有料。虽然我不是天天都翻字典的专业人士,但平时阅读和写作的时候,遇到那些拗口的成语总让人有点抓瞎。这本书的编排真是太人性化了。首先,索引部分做得极其详尽,不管是按拼音查,还是按部首查,都能迅速定位到目标词条。更让我惊喜的是,它对每个成语的释义,不是那种干巴巴的解释,而是结合了典故的出处、历史背景,甚至还标注了在不同语境下的微妙差别。我记得有一次写一篇关于传统文化的文章,有个成语的意思我一直理解有偏差,就是通过翻阅这本书,才发现原来它背后隐藏着更深层次的哲理。它不仅仅是告诉“是什么”,更是解释了“为什么是这样”。对于我们这些想深入了解中华文化精髓的人来说,这种深度解读简直是无价之宝。说实话,光是那些生动的小故事和例句,就足以让人读得津津有味,完全不是那种枯燥的工具书的既有印象。

评分说实话,我之前用的那本旧成语词典,很多典故的来源都是一笔带过,说得不清不楚,有时候查到一个成语,反而会引出更多疑问。这本《中华成语大词典》在“溯源”这方面做得简直是教科书级别的。它对每一个主要成语的典故,都会详细地引述原文出处,比如是出自哪位古代的史书、哪一篇寓言故事,甚至连具体是哪一章哪一节都标注得清清楚楚。这对我理解成语的“原味”至关重要。我发现很多成语的本意和我们现在日常理解的意思已经有了微妙的偏差,如果不追根溯源,很容易在表达上出现偏差。比如,我前段时间研究某个历史人物的评价时,通过查阅此书,明白了某个被广泛引用的成语,在当时的语境下其实带有更强烈的贬义色彩。这种对历史脉络的尊重和还原,让这本工具书的价值远远超出了一个简单的“释义本”,更像是一部微型的中国文化史参考资料。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有