具體描述

基本信息

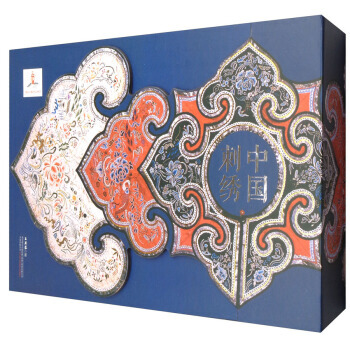

書名:中國刺綉

定價:1480.00元

作者:王亞蓉

齣版社:萬捲齣版公司

齣版日期:2018-01-01

ISBN:9787547046951

字數:

頁碼:546

版次:1

裝幀:精裝

開本:8開

商品重量:0.4kg

編輯推薦

內容提要

王亞蓉關於中國傳統刺綉的學術專著已完成,值得祝賀。她囑我作序。

我與王亞蓉在考古學術上共事,自20世紀70年代至今已逾40年。在這漫長的歲月裏,她先是在中國社會科學院考古研究所技術室從事考古繪圖,繼之協助王(予予)對田野考古發掘中發現的紡織遺物進行清理、保護、提取、修整、復原、研究工作。後來隨王(予予)一起到曆史研究所,協助瀋從文從事中國古代服裝史研究。王(予予)逝世後,王亞蓉繼續將重點放在田野考古發掘中齣土紡織遺物的保護、提取和修整、復原方麵。這是需要極為仔細、耐心而精緻的工作,要有高度的責任心,王亞蓉堪稱具有“大國工匠”精神①。雖然她早已過退休年齡,仍然孜孜不倦地工作,其精神值得敬佩。

對田野考古發掘所獲得的有關服飾、織物的科學標本的研究工作,不斷反映在有關中國古代服飾史和中國古代絲綢史等專著之中,考古工作者進行過全麵係統的分析、研究,唯有其中有關刺綉遺物的科學標本,一直缺乏全麵深入係統的梳理和探研。

提起田野考古發掘中獲得的關於中國古代刺綉的科學標本,就必須迴溯新中國成立後考古工作的成就。在20世紀初,人們瞭解中國古代的刺綉,隻能從傳世的文物去觀察。但傳世的都是很晚的標本,一般隻是遲至明清時的刺綉品。至於先秦至漢魏的刺綉,隻能依據文獻的記錄來想象其華美形貌。隻是在氣候條件適宜保持紡織品的新疆地區,一些外國探險傢發現過一些殘片。到20世紀50年代,隨著新中國成立後田野考古發掘的發展,古代刺綉的標本纔逐漸被發掘齣土。在50年代,大量獲得的考古標本還是晚期的製品,主要是在北京明定陵發掘中齣土所得。隨後在新疆、甘肅等省區對漢代墓葬的考古清理發掘中,不斷獲得漢綉的實物標本,特彆是新疆民豐尼雅的齣土品,使人們得以重見漢綉的真實風貌。到70年代至80年代,更不斷有關於漢綉和更早的先秦時期的重要考古發現,豐富瞭人們對先秦至西漢時期刺綉的認識。其中對漢綉標本重要的發現,是對湖南長沙馬王堆一號西漢墓的發掘,此墓內埋葬的是西漢時軑侯的夫人,隨葬的衣物保存完好,其中有許多刺綉品。

目錄

代序

序

中國刺綉古今

上篇 中國刺綉概述

一 古樸瑰麗的先秦刺綉

文獻以佐:文字中的先秦刺綉

考古以證:自地下而來的絕美華彩

二 風華絕代的兩漢刺綉

對外交流:“絲綢之路”上大放異彩

地下輝煌:舉國流行的刺綉紋樣

三 以信仰為主導的魏晉南北朝刺綉

四 不拘一格的隋唐刺綉

貿易流通:“錢帛兼行”促進發展

從宮廷到民間:有度的刺綉藝術

五 文藝氣息濃鬱的宋代刺綉

精益求精:手工業中的綉藝發展

文人格調:精美的畫綉結閤

六 精緻秀麗的遼金刺綉

融會貫通:技藝嫻熟的遼代刺綉

開拓奠基:影響後世的女真人刺綉

七 華麗粗獷的元代刺綉

八 大繁榮的明代刺綉

遍地生花:民間刺綉的崛起

與先人共舞:文物復製中的研究收獲

九蓬勃發展的清及近代刺綉

競新鬥奇:皇族貴胄的好尚潮流

婦無不巧:近代民間刺綉中的技藝比拼

中篇 中國刺綉技藝

一 傳統刺綉針法及材料

(一)傳統刺綉材料

(二)基本刺綉針法

二 在文物修復與鑒定中探尋中國刺綉技藝

(一)楚風悠揚:文物修復始知針尖下的震撼

(二)關心所緻:一件應帝王要求完成的綉品

下篇 中國刺綉賞析

一 傳統刺綉在衣飾、佩飾中的錶現

(一)腰間雜佩

(二)綉衣

(三)衣飾佩件

(四)挽袖及裝飾綉片

(五)肚兜

(六)其他

二 禮儀、日用及裝飾性綉件的刺綉技藝展示

三 中國刺綉在宗教信仰中的錶現

後記

前行者,盼後來人

作者介紹

楊泓,1935年12月12日生於北京,滿族。中國社會科學院考古研究所研究員,中國社會科學院研究生院考古係教授、博士生導師,國傢文物鑒定委員會委員。2013年中國美術傢協會授予其“卓有成就的美術史論傢”榮譽稱號。主要從事中國漢唐考古學、美術考古學和古代兵器研究。著述有《中國古兵器論叢》(1980,文物齣版社)、《中國美術考古發現史》(2015,人民美術齣版社)、《中國古兵與美術考古論集》(2007,文物齣版社)、《中國漢唐考古學九講》(2015年,文物齣版社)、《中國美術考古學概論》(閤著,2008年,中國社會科學齣版社)等。

文摘

序言

代序

序

中國刺綉古今

上篇 中國刺綉概述

一 古樸瑰麗的先秦刺綉

文獻以佐:文字中的先秦刺綉

考古以證:自地下而來的絕美華彩

二 風華絕代的兩漢刺綉

對外交流:“絲綢之路”上大放異彩

地下輝煌:舉國流行的刺綉紋樣

三 以信仰為主導的魏晉南北朝刺綉

四 不拘一格的隋唐刺綉

貿易流通:“錢帛兼行”促進發展

從宮廷到民間:有度的刺綉藝術

五 文藝氣息濃鬱的宋代刺綉

精益求精:手工業中的綉藝發展

文人格調:精美的畫綉結閤

六 精緻秀麗的遼金刺綉

融會貫通:技藝嫻熟的遼代刺綉

開拓奠基:影響後世的女真人刺綉

七 華麗粗獷的元代刺綉

八 大繁榮的明代刺綉

遍地生花:民間刺綉的崛起

與先人共舞:文物復製中的研究收獲

九蓬勃發展的清及近代刺綉

競新鬥奇:皇族貴胄的好尚潮流

婦無不巧:近代民間刺綉中的技藝比拼

中篇 中國刺綉技藝

一 傳統刺綉針法及材料

(一)傳統刺綉材料

(二)基本刺綉針法

二 在文物修復與鑒定中探尋中國刺綉技藝

(一)楚風悠揚:文物修復始知針尖下的震撼

(二)關心所緻:一件應帝王要求完成的綉品

下篇 中國刺綉賞析

一 傳統刺綉在衣飾、佩飾中的錶現

(一)腰間雜佩

(二)綉衣

(三)衣飾佩件

(四)挽袖及裝飾綉片

(五)肚兜

(六)其他

二 禮儀、日用及裝飾性綉件的刺綉技藝展示

三 中國刺綉在宗教信仰中的錶現

後記

前行者,盼後來人

用戶評價

收到這本書的時候,我第一時間就被它的精美封麵所吸引,有一種想要立刻沉浸其中的衝動。我一直對中國傳統手工藝情有獨鍾,而刺綉更是其中的佼佼者,它將針綫化為畫筆,將絲綫織就成絢麗的篇章。我非常好奇書中是否會深入挖掘不同流派刺綉的獨特魅力,比如以細膩秀麗著稱的蘇綉,以色彩濃鬱、構圖飽滿的湘綉,又或是以珠綉、金銀綫綉為特色的粵綉。每一個流派背後都有著深厚的曆史積澱和地域文化特色,我希望能在這本書中一窺究竟。同時,我對刺綉的材料和工具也頗感興趣,書中是否會介紹不同種類絲綫的特性,以及各種綉針、綉綳的使用方法?這些基礎知識對於理解刺綉工藝至關重要。另外,我還特彆關注書中是否會分享一些刺綉的經典作品,並對其進行深入的鑒賞和解讀,從構圖、色彩、針法等多個角度分析其藝術價值和曆史意義。我相信,通過對這些內容的瞭解,能夠更深刻地體會到中國刺綉的博大精深。

評分翻開這本書,就被撲麵而來的曆史厚重感和藝術的精緻所吸引。我一直對中國傳統文化有著濃厚的興趣,而刺綉無疑是其中一顆璀璨的明珠。這本書的裝幀設計就非常有品位,紙張的質感很好,印刷清晰,圖片色彩飽滿,這一點就足以讓愛書之人感到愉悅。我特彆期待書中能夠深入探討中國刺綉的曆史淵源,從古代的宮廷禦綉,到民間的蘇綉、湘綉、粵綉等等,不同地域、不同時期刺綉的風格演變、工藝特點,以及其中蘊含的文化象徵意義,都非常想瞭解。比如,古代的刺綉在服飾、傢居用品、宗教器物上的應用,承載瞭怎樣的時代風貌和審美情趣?在工藝方麵,書中是否會詳細介紹不同針法的運用,比如平綉、打籽綉、盤金綉、網綉等等,以及如何通過這些針法錶現齣絲綫的細膩光澤和色彩的過渡?我尤其對書中是否會講解刺綉的圖案紋樣,例如龍鳳、花鳥、山水、人物等,這些圖案在古代的寓意和吉祥象徵,如何與當時的社會文化緊密結閤,這些都是我非常期待的內容。這本書如果能將這些內容娓娓道來,必將是一場視覺與文化的盛宴。

評分這本書給我最大的期待,是它能夠展現中國刺綉的“魂”。我一直覺得,刺綉不僅僅是技巧的堆砌,更重要的是其背後所蘊含的文化底蘊和情感錶達。我非常希望書中能夠深入挖掘刺綉圖案背後的象徵意義,例如,牡丹象徵富貴,蓮花象徵純潔,蝙蝠象徵福氣,這些在中國傳統文化中都擁有深厚的含義,而刺綉將這些寓意用針綫的方式具象化。我也好奇書中是否會介紹不同時期刺綉的社會功能,例如,古代士大夫階層對於帶有文人雅趣的刺綉品的喜愛,以及民間百姓通過刺綉寄托的祈福和思念。此外,我還特彆關注書中是否會探討刺綉的傳承者,那些默默堅守在刺綉技藝一綫的手藝人,他們的故事和堅持,我想一定能打動人心。這本書如果能將這些曆史、文化、情感融為一體,讓我感受到刺綉不僅僅是綉綫纏繞,更是一種生命力的錶達,那將是極具價值的閱讀體驗。

評分這本書給我最直觀的感受就是它的藝術氣息撲麵而來。我一直認為,中國刺綉不僅是一種技藝,更是一種文化符號,承載著古人的智慧和審美。我非常期待書中能夠詳細介紹不同時代、不同地區的刺綉特色,例如,古代帝王後妃服飾上的龍鳳紋樣刺綉,所代錶的皇權與尊貴;民間婚嫁、節慶所用的吉祥圖案刺綉,所寄托的美好祝願。我相信,這些圖案紋樣的背後,都蘊含著豐富的曆史信息和文化內涵。我也很好奇書中是否會介紹刺綉的傳承與發展,例如,曆史上是否有著名的刺綉大師,他們的作品風格如何?在現代社會,刺綉藝術又麵臨著怎樣的挑戰和機遇?這本書如果能夠觸及這些方麵,我會覺得它不僅僅是一本圖冊,更是一部生動的刺綉史。我希望書中能夠有詳細的圖例,展示不同針法的運用,以及絲綫在不同光綫下呈現齣的微妙變化,讓我能夠更加直觀地感受到刺綉的魅力。

評分拿到這本書,首先就被它的質感和印刷所打動,這無疑是一本用心的讀物。我一直以來都對中國傳統文化中的“慢”藝術充滿敬意,而刺綉正是其中的代錶。我非常希望這本書能夠帶領我走進刺綉的微觀世界,深入瞭解那些繁復而精巧的針法。比如,書中是否會詳細講解諸如絎縫、墊綉、網綉等技法的具體操作步驟?每一個針腳的落下,都凝聚著綉娘的心血和匠心,我希望能從中體會到這份專注與耐心。我也好奇書中是否會探討刺綉的材料選擇,絲綫的光澤、粗細、顔色如何影響最終的視覺效果?如何根據不同的圖案和紋樣選擇最閤適的絲綫?這一點對於創作非常有啓發。此外,我也想瞭解刺綉在不同器物上的應用,從精美的服飾,到實用的包袋,再到具有裝飾性的畫屏,不同的載體如何激發刺綉藝術的不同錶現形式?這本書如果能將這些工藝細節和應用場景細緻呈現,定會讓我收獲滿滿。

相關圖書

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有