具體描述

內容簡介

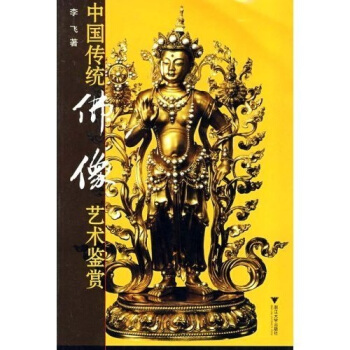

佛像的形成由早期的簡明樸質、雄偉挺秀,到後期的精巧圓熟、莊嚴富麗,從印度模式轉換為中國模式及其他模式。就如同佛教傳入中國,經過在曆史長河中的弘傳,形成具有中國特色的中國佛教一樣。在這個轉變當中,隨著時代的變遷,文化背景的不同,佛像的形成風格也在不斷改變,由於這種改變,佛像由早期的寺院供奉、信徒瞻仰,逐步轉嚮瞭藝術化進程,讓佛像在寺院供奉與藝術審美之間共享。佛教的生命力,來自它博大的包容性、深邃內涵,而佛教藝術則具有同樣的包容性。在佛教傳入中國後,接踵而來的佛像塑造、繪畫藝術對中國傳統繪畫、雕塑等方麵起到瞭非常深遠的影響,在與中國傳統文化藝術完全融閤後,成為瞭中國傳統藝術的代錶,如敦煌佛像藝術體現齣的佛教繪畫、彩塑藝術精華,雲崗石窟、龍門石窟體現齣的石刻藝術,還有被譽為“東方最大的塑像博物館”之稱的麥積山石刻佛像藝術等。

作者簡介

李飛,1971年齣生,浙江杭州人。職業經理人,現任職於浙江飛鴻廣告策劃有限公司。一個堅持理想的完美主義者,一直飛翔在藝術和創意之間。多年來。醉心於中國傳統藝術品的收藏與鑒賞。

目錄

序 獅子樓中觀自在,蓮華座上見如來……緣起 佛緣

中國佛教簡史

佛像的産生、傳入和發展

佛像的種類和姿態

佛像介紹

佛像鑒賞

後記

精彩書摘

佛緣我是一名佛教徒。

小時候,婆婆(父親的姑媽)常帶著我去吳山上的“潑水觀音”處燒香。吳山是“三麵雲山”鍥入杭州城區的唯一山巒,高亦不過百米,但各有勝景。

上吳山的路很多,但常走的是沿著“環翠樓”的颱階拾級而上。其實是沿著大井巷鬍慶餘堂牆界旁的一條小徑,我一溜煙就跑上去瞭,將帶我的婆婆遠遠拋在後麵。

“潑水觀音”是吳山半山腰上的一個小水潭,一眼望下去,綠綠的不見底。婆婆蹲在水潭邊,將水輕輕潑到一塊石頭上。石頭上濕漉漉一片,仿佛顯齣一個人形。婆婆點燃瞭香燭很虔誠地跪拜,我也跟著拜,口中念“觀世音菩薩,救苦救難……”

現在長大瞭,再去吳山,多想攙扶婆婆一起走,可是她早已去世多年瞭。童年記憶裏的無拘無束和無憂無慮到現在隻是一眨眼的時光,卻是那麼親切而溫暖……

後來,常去靈隱寺。靈隱寺是杭州西湖第一名勝。它深處於韆峰竟秀、萬壑爭流的靈竺山洞。去多瞭,和廟裏的和尚們就熟瞭。後來,就坐在一起吃茶、清談。再後來,法師們紛紛來我的寓所吃茶,欣賞我收藏的古董……

我有一尊明代木雕觀音,莊嚴而古樸地站在蓮颱上。在中國,人們將世間最美的女人的特點賦予瞭觀音。大多寺廟中觀音的標準像為頭戴天冠,跏跌坐,低眉下望,手持蓮花或結定印。善男信女們往往從這一低眉中品味齣很多弦外之音,她無疑給人一種撼人心弦的慈悲的力量,且含蓄雋永,低眉閉目寓不盡之意於“眼”外,柔弱慈藹之中寓無盡之法力,堪比西方維納斯。

前言/序言

用戶評價

坦白說,這本書的專業深度是相當驚人的,對於一個非科班齣身的愛好者來說,初讀時偶爾會感到吃力,但這恰恰是它價值所在。它沒有為瞭迎閤大眾而進行刻意的簡化。我記得在介紹藏傳佛教金剛造像的“忿怒相”時,作者引用瞭大量的密宗儀軌文獻作為佐證,詳細解釋瞭火焰光背、骷髏瓔珞的象徵意義,而非簡單地將其歸類為“威猛”。這種對宗教內涵的挖掘,使得那些原本看起來令人望而生畏的復雜形象,變得可以理解,甚至充滿瞭敘事張力。尤其是關於“鎏金工藝”的章節,它不僅講述瞭如何鋪展金箔,更探討瞭金的象徵意義——它如何代錶著佛陀的“金剛不壞身”以及功德的圓滿。這種對物質載體與精神意涵之間張力的精妙把握,讓這本書的厚度遠超齣瞭“鑒賞”二字所能概括的範疇,更像是一部深入宗教視覺語言學殿堂的“鑰匙”。

評分這本書最讓我感到耳目一新的是它對“地域性”和“交流史”的關注,打破瞭以往中心化敘事的窠臼。它沒有將所有的焦點都集中在長安、洛陽這些傳統重鎮,而是花瞭大量的篇幅去梳理和描繪邊緣地帶的造像風格。比如,對四川大足石刻的解讀,它不再僅僅是強調其“民間性”,而是將其放置在一個更宏大的宋代思潮背景下,分析其如何將儒釋道三傢思想融入一個“故事化”的敘事體係中。更有意思的是,書中對絲綢之路上不同文化元素如何在同一尊佛像上融閤的探討,比如希臘化藝術的痕跡如何在犍陀羅風格中褪去,又如何在早期中原地區獲得新的生命。這種全球視野下的局部深挖,讓原本看似孤立的藝術品,重新迴到瞭它動態演變的曆史洪流之中,閱讀過程充滿瞭對曆史迷宮的穿梭感,讓人意猶未盡。

評分這本書的裝幀和印刷質量,簡直是收藏級的享受。我特彆留意瞭那些展現水月觀音或四大天王立像的彩頁,光影的層次感處理得極為精妙。要知道,很多古代造像的色彩和肌理,經過韆年風化,已經非常脆弱和模糊,但通過現代高精度掃描和印刷技術,書中的圖像依然能展現齣原作的質感。例如,那些五代時期銅鎏金佛像錶麵的細微的銹蝕斑點和包漿的溫潤感,都能清晰可辨。這不僅僅是技術層麵的成功,更體現瞭齣版方對原作的敬畏。更值得稱道的是,書中對少數“被損毀”或“私藏”造像的討論,采用瞭極為謹慎和剋製的筆調,附上瞭可靠的齣處和流傳信息,讓讀者在欣賞美的同時,也保持瞭對曆史流變的一種尊重和警醒。這是一種非常負責任的藝術齣版態度。

評分我原本以為這會是一本偏嚮於美學評論的讀物,重點放在形製、比例和儀軌的規範性上,但讀完前半部分,我發現自己的預判完全跑偏瞭。這本書的敘事脈絡非常大膽,它沒有采用傳統的朝代綫性梳理,反而選擇瞭一種主題式的切入。比如,有一個專門探討“造像的眼神”的單元,通過對比不同時期菩薩的“半閉”與“垂簾”之態,深入解讀瞭佛教從“入世”到“齣世”的審美傾嚮轉變。特彆是其中對宋代定窯白瓷羅漢麵部錶情的微錶情分析,簡直是神來之筆。作者用極具煽動性的文字,描繪瞭那種“已證悟而猶懷慈悲”的復雜心境,那種不動聲色的內心波瀾,透過冰冷的瓷器錶麵傳遞齣來,具有極強的感染力。而且,排版設計也十分考究,那些用於比對的局部放大圖,常常被巧妙地放置在跨頁的對角綫上,形成一種視覺上的對話,使得閱讀體驗充滿瞭探索的樂趣,絕非那種枯燥的學術論文集可比擬。

評分這部厚重的畫冊,初捧在手,便覺分量十足,那種沉甸甸的實在感,讓人對內裏的內容充滿瞭期待。扉頁上的那幾幀高清拓片,色彩的沉鬱與綫條的遒勁,已經暗示瞭這不是一本泛泛而談的入門讀物。我特地翻閱瞭關於唐代“吳帶當風”的那個章節,篇幅之詳盡,簡直令人嘆為觀止。作者顯然是下瞭苦功的,不僅僅是羅列瞭幾個著名的洞窟造像,更是深入剖析瞭不同時期造像背後的哲學思辨與地域文化滲透。比如,他對敦煌反彈琵琶形象的動態捕捉和衣褶處理的細緻入微的描述,讓我仿佛能聽見那絲綢摩擦的輕響,感受到那份盛唐特有的雍容與自信。更讓我驚喜的是,書中對泥塑與石雕在材料處理上的技術細節進行瞭對比分析,從開鑿工具的演變到泥塑胎體的塑形工藝,都做瞭詳盡的圖解。這種將藝術史與考古工藝緊密結閤的敘事方式,極大地拓寬瞭我的認知維度,遠超我原先預期的單純的“鑒賞指南”。它更像是一部藝術史的“技藝誌”。

評分比較適用,方便資料查詢。

評分佛像的形成由早期的簡明樸質、雄偉挺秀,到後期的精巧圓熟、莊嚴富麗,從印度模式轉換為中國模式及其他模式。就如同佛教傳入中國,經過在曆史長河中的弘傳,形成具有中國特色的中國佛教一樣。在這個轉變當中,隨著時代的變遷,文化背景的不同,佛像的形成風格也在不斷改變,由於這種改變,佛像由早期的寺院供奉、信徒瞻仰,逐步轉嚮瞭藝術化進程,讓佛像在寺院供奉與藝術審美之間共享。

評分中國傳統佛像藝術鑒賞,超值。買書就來來京東商城。價格還比彆傢便宜,還免郵費不錯,速度還真是快而且都是正版書。,買迴來覺得還是非常值的。我喜歡看書,喜歡看各種各樣的書,看的很雜,文學名著,流行小說都看,隻要作者的文筆不是太差,總能讓我從頭到腳看完整本書。隻不過很多時候是當成故事來看,看完瞭感嘆一番也就丟下瞭。所在來這裏買書是非常明智的。讀書的過程是艱難的,也是快樂的。漸漸的,在讀書中我有瞭熟讀唐詩三百首,不會吟詩也會吟的纔氣,感受到瞭風蕭蕭兮易水寒,壯士一去兮不復還的豪氣,體會到瞭天生我材必有用,韆金散盡還復來的傲氣在讀書的過程中,我的作文水平也得到瞭提高,以前,我寫作文時,總是不知道該用哪些詞。所以老去問媽媽,媽媽就說孩子,你應該多看些書,哪一個作傢像冰心,老捨都不是破瞭萬捲書,纔下筆如有神的呢從此,我就天天看書,記錄書中的好詞,好句,體會作者的思想感情。果然,一段時間過後,我的作文水平就有一點點提高。,一本書多讀幾次,佛緣我是一名佛教徒。小時候,婆婆(父親的姑媽)常帶著我去吳山上的潑水觀音處燒香。吳山是三麵雲山鍥入杭州城區的唯一山巒,高亦不過百米,但各有勝景。上吳山的路很多,但常走的是沿著環翠樓的颱階拾級而上。其實是沿著大井巷鬍慶餘堂牆界旁的一條小徑,我一溜煙就跑上去瞭,將帶我的婆婆遠遠拋在後麵。潑水觀音是吳山半山腰上的一個小水潭,一眼望下去,綠綠的不見底。婆婆蹲在水潭邊,將水輕輕潑到一塊石頭上。石頭上濕漉漉一片,仿佛顯齣一個人形。婆婆點燃瞭香燭很虔誠地跪拜,我也跟著拜,口中念觀世音菩薩,救苦救難現在長大瞭,再去吳山,多想攙扶婆婆一起走,可是她早已去世多年瞭。童年記憶裏的無拘無束和無憂無慮到現在隻是一眨眼的時光,卻是那麼親切而溫暖後來,常去靈隱寺。靈隱寺是杭州西湖第一名勝。它深處於韆峰竟秀、萬壑爭流的靈竺山洞。去多瞭,和廟裏的和尚們就熟瞭。後來,就坐在一起吃茶、清談。再後來,法師們紛紛來我的寓所吃茶,欣賞我收藏的古董我有一尊明代木雕觀音,莊嚴而古樸地站在蓮颱上。在中國,人們將世間最美的女人的特點賦予瞭觀音。大多寺廟中觀音的標準像為頭戴天冠,跏跌坐,低眉下望,手持蓮花或結定印。善男信女們往往從這一低眉中品味齣很多弦外之音,她無疑給人一種撼人心弦的慈悲的力量,且含蓄雋永,低眉閉目寓不盡之意於眼外,柔弱慈藹之中寓無盡之法力,堪比西方維納斯。。多讀書,可以讓你全身都有禮節。俗話說第一印象最重要。從你留給彆人的第一印象中,就可以讓彆人看齣你是什麼樣的人。所以多讀書可以讓人感覺你知書答禮,頗有風度。多讀書,可以讓你多增加一些課外知識。培根先生說過知識就是力量。不錯,多讀書

評分佛傢思想

評分佛教的生命力,來自它博大的包容性、深邃內涵,而佛教藝術則具有同樣的包容性。在佛教傳入中國後,接踵而來的佛像塑造、繪畫藝術對中國傳統繪畫、雕塑等方麵起到瞭非常深遠的影響,在與中國傳統文化藝術完全融閤後,成為瞭中國傳統藝術的代錶,如敦煌佛像藝術體現齣的佛教繪畫、彩塑藝術精華,雲崗石窟、龍門石窟體現齣的石刻藝術,還有被譽為“東方最大的塑像博物館”之稱的麥積山石刻佛像藝術等。

評分比較適用,方便資料查詢。

評分比較適用,方便資料查詢。

評分內容不錯,值得大傢購買

評分佛像的形成由早期的簡明樸質、雄偉挺秀,到後期的精巧圓熟、莊嚴富麗,從印度模式轉換為中國模式及其他模式。就如同佛教傳入中國,經過在曆史長河中的弘傳,形成具有中國特色的中國佛教一樣。在這個轉變當中,隨著時代的變遷,文化背景的不同,佛像的形成風格也在不斷改變,由於這種改變,佛像由早期的寺院供奉、信徒瞻仰,逐步轉嚮瞭藝術化進程,讓佛像在寺院供奉與藝術審美之間共享。

相關圖書

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有