具体描述

内容简介

系陈垣成名作《元西域人华化考》稿本汇编而成,陈智超汇编导读。内含该书开始撰著时收集、抄录的原始始料,陈垣对史料的批改增删、核校选用等。根据《元西域人华化考》所提供的原始稿本、油印本、排印本、木刻本等原始资料,读者可详细了解陈垣撰著史学论著时从撰写提纲、收集史料、选用史料、批校史料到汇聚、拢串成书,再到逐次增订删改的全过程,对了解《元西域人华化考》成书史、陈垣史著范式及陈垣史学不可或缺。本书正文约八万字,印出的稿本千余页,对有志于学的读者而言,是一部合适的教材。本书的文字部分,是编著者对《元西域人华化考》成书史的论述,目的是帮助读者较快找到理解原著创作方法的门径。本书经过八十多年的检验,证明它无愧为一部学术的经典。作者简介

陈垣(1880-1971),字援庵,广东新会人。中国历史学家﹑教育家。在宗教史﹑元史﹑考据学﹑校勘学等方面﹐著作等身﹐成绩卓著﹐受到国内外学者的推重。曾任国立北京大学﹑北平师范大学﹑辅仁大学的教授﹑导师,京师图书馆馆长﹑故宫博物院图书馆馆长,辅仁大学校长,北京师范大学校长,中国科学院历史研究所第二所所长等职。著有《元也里可温考》、《元西域人华化考》、《元典章校补释例》、《旧五代史辑本发覆》﹑《二十史朔闰表》、《中西回史日历》、《史讳举例》、《南宋河北新兴道教考》﹑《明季滇黔佛教考》﹑《清初僧诤记》﹑《中国佛教典籍概论》、《通鉴胡注表微》等。陈智超(1934-),广东新会人,生于上海。宋史专家。1962年毕业于北京大学历史系。1965年入中国社会科学院工作,直至退休。1992年获国务院颁发的政府特殊津贴。著有《解开〈宋会要〉之谜》、《美国哈佛大学哈佛燕京图书馆藏明代徽州方氏亲友手札七百通考释》等。现从事主编《陈垣全集》及《旧五代史》辑本的重新整理工作。

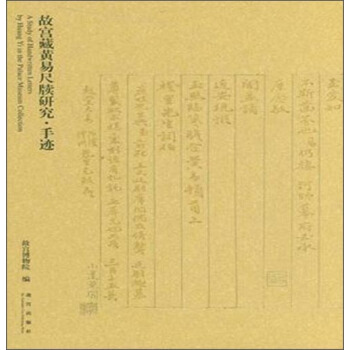

内页插图

目录

苎兀西域人华化考)创作历程陈智超修订本导读陈智超

提纲本

题目及提纲

元西域人华文著述表稿(卷八第三节)

西域华化考史料上

郝天挺(卷四第一节)

阿哈玛特

泰不华(卷二第一节)

雅琥、马世德(卷四第二节)

马祖常(卷二第二节)

贯云石(卷三第一节)

薛超吾(卷四第一节)

伯颜子中(卷四第一节)

辛文房(卷四第一节)

高克恭(卷五第二节)

赵世延(卷三第三节、卷四第四节)

余阙(卷四第一节、卷五第一节)

纳璘(卷二第一节)

马元德、丁鹤年兄弟(卷三第二节、卷四第三节)

月娥(卷七第一节)

纽怜

铁铉二女(卷七第一节)

乃贤(卷三第一节)

卷一第四节原稿(西域人华化先导)

卷二第一节原稿(西域人之儒学)

卷二第三节原稿(回回教世家之儒学)

卷二第四节原稿(佛教世家之儒学)

卷二第五节原稿(摩尼教世家之儒学)

卷二第一节原稿(西域人之儒学)

卷三第一节原稿(西域词人之佛老)

西域华化考史料中

大都闾

拜帖穆尔

观音奴

买住

烈哲

沙班(卷二第一节)

庆童(卷二第一节)

僎玉立、楔哲笃(卷二第五节)

阔里吉思(卷二第二节)

彻里帖木儿

孙母高昌氏(畏吾儿氏)

拜住

边鲁(卷五第一节、第二节)

盛熙明(卷五第一节)

不忽木、回回、埂崾(卷二第一节、卷四第五节、卷五第一节)

哲马鲁丁、别里沙、仉机沙、买闾(卷四第三节)

萨都刺(卷四第三节)

昂吉、完泽、张雄飞(卷四第一节)

聂古柏、斡玉伦徒、三宝柱(卷四第一节)

鲁至道(卷四第三节)

(书画汇考)摘目

(回回药方)摘录

贡师泰(金台集序)等摘录(卷四第一节)

(粤雅堂丛书)中(唐才子传)等摘录(卷四第一节)

木仲毅、观闾

孟防(卷四第四节)

樗亭铭

聂古柏(卷四第一节)

贯云石(卷四第五节)

元时乡试取中人数表

元华化西域人部族统计表(卷八第一节)

辛文房(卷四第一节)

谢枋得(送方伯载归三山序)(卷八第一节)

吴鄹(全口安府志))(卷二第二节)

伯笃鲁丁(鲁至道)(卷四第三节)

庆童(卷五第一节)

西域华化考史料下

卷三第二节原稿(回回教世家由儒人佛)

卷三第三节原稿(基督教世家由儒人道)

卷四第一节原稿(西域之中国诗人)

卷四第二节原稿(基督教世家之中国诗人)

卷四第三节原稿(回回教世家之中国诗人)

卷四第四节原稿(西域之中国文家)

卷四第五节原稿(西域之中国曲家)

卷五第一节原稿(西域之中国书家)

卷五第二节原稿(西域之中国画家)

卷六第一节原稿(西域人名氏效华俗)

卷六第二节原稿(西域人丧葬效华俗)

卷六第三节原稿(西域人祠祭效华俗)

卷五第三节原稿(西域人之中国建筑)

卷六第四节原稿(西域人居处效华俗)

卷四第一节原稿(西域之中国诗人)

卷二第一节原稿(西域人之儒学)

卷三第一节原稿(西域词人之佛老)

卷六第四节原稿(西域人居处效华俗)

卷七第一节原稿(西域妇女之华学)

余阙送归彦温序

欧阳玄贯云石神道碑(卷三第一节)

卷八第一节原稿(总谕兀文化)

卷八第二节原稿(元人眼中西域人之华化)

散稿

元史)列传划分(卷二第一节)

(西湖竹枝集)马祖常条(卷二第二节)

(金台集)乃贤为道士赋诗之目(卷三第一节)

丁鹤年所舆游之僧(卷三第二节)

(石田山房集)中赠诗道士(卷三第三节)

(元文类)所收西域人诗、文(卷四第四节)

(寰宇访碑绿)载趟世延文(卷四第四节)

(寰宇访碑录)载崾嗳、泰不华所书之碑(卷五第一节)

元西域人华化考余料(选载一)

王翰

送李耀州序

正思斋文集序

元事杂钞一选载

封裹

木沙刺福丁等

文津本(四库全书)元人文集摘目

(粤雅堂丛书)摘钞(卷一第四节)

赡思遗文(选载)

(寰宇访碑记)载赡思撰碑目(卷四第四节)

赡思遣文目录

加号大成诏书碑

哈珊神道碑

善众寺创建方丈记

龙兴寺通照大师碑

油印稿本

上册目录

第一 绪论

第二 儒学篇

第三 佛老篇

第四 文学篇

下册目录

第五 美术篇

第六 礼俗篇

第七 女学篇

第八 结论

附录 元西域人华文著述表

征引书目

排印本修改散稿及数据

赡思哈珊碑(卷五第一节)

故宫藏高克恭画目(卷五第二节)

卷五第二节增补稿(萨天锡)

卷五第三节增补稿(伞兀史)及(元典章)两段)

卷五第三节增补稿((四库提要)

卷六第三节增补稿((两浙金石志)

卷七第一节增补稿(李舜弦)

李询、李舜弦资料(卷七第一节)

(送李公敏之官序)(卷八第一节)

排印本

上册目绿

第一 绪论

第二 儒学篇

第三 佛老篇

第四 文学篇

下册目录

第五 美术篇

第六 礼俗篇

第七 女学篇

第八 绪论

附录 元西域人华文著述表

征引书目

木刻本修改数据

弘治(八闽通志)及(泉州府志胜)(卷一第四节)

(绿鬼簿续编)记西域曲家(卷四第五节)

元华化西域人统计表(卷八第一节)

木刻本正字表

木刻本

序

目录

卷一 绪论

卷二 儒学篇

卷三 佛老篇

卷四 文学篇

卷五 美术篇

卷六 礼俗篇

卷七 女学篇

卷八 结论

附征引书目

一九六三年修订本(选载)

英译本第一版(一九六六年)

封面

扉页

英译本第二版(一九八九年)

封面

扉页

前言/序言

用户评价

阅读陈垣先生的研究成果,一直是学界的一项基础功课,但总觉得隔着一层纸,无法完全体会其精妙之处。这套关于创作历程的书,则像是为我们打开了一扇直通书房的后门。不同于那种侧重于宏大叙事和理论构建的学术评论,这本书的魅力在于其“微观”的聚焦——它关注的是每一笔墨的落处,每一次删改背后的深意。通过对不同手稿阶段的对照分析,我们可以清晰地看到,陈垣先生是如何在史料的海洋中航行,是如何摒弃那些看似光鲜实则可疑的记载,最终锚定在最坚实可靠的证据之上。这种对细节的极致关注,体现了中国传统学者特有的“审慎之德”。我个人尤其看重那些关于“人名地名考订”的增删记录,因为元代西域人名的翻译和音变,是极其容易出错的地方,能看到他是如何逐一攻克这些难关的,对我个人在处理异域史料时,提供了极大的信心和借鉴。总而言之,这是一部关于“如何做学问”的教科书,其价值远远超越了其研究对象本身。

评分作为一个对清末民初学术史抱有浓厚兴趣的人,我发现这类展示“创作轨迹”的书籍,总能提供一种独特的、近乎私人化的视角来理解时代。陈垣先生身处的时代,是一个传统经学与西方史学思潮激烈碰撞的时期,学术环境的复杂性远非今日可比。研究元代西域民族的“华化”问题,本身就带有强烈的现实关怀和民族认同的影子。因此,探究他如何通过对史料的冷静分析,构建出超越时代局限的客观叙事,是极其引人入胜的。这套书的“稿本说话”功能,就是要解构这种“客观性”是如何被小心翼翼地打造出来的。它让我们看到,即便是最严谨的历史学家,其研究过程也必然受到时代思潮的浸润。我期待能从中读出,在那些笔迹潦草的段落里,陈垣先生是如何平衡历史事实与时代精神,最终凝练出具有穿透力的历史洞见的。这不仅仅是研究方法的问题,更是一种学术人格的自我塑造过程。

评分这本《陈垣<元西域人华化考>创作历程:用稿本说话(套装上下册)》的出版,简直是历史研究者的一场盛宴。我作为长期关注元史和民族融合议题的爱好者,光是看到书名中“陈垣”、“元西域人华化考”以及“稿本说话”这几个关键词的组合,就已经按捺不住激动的心情了。陈垣先生的学术地位毋庸置疑,他的研究方法和独到见解一直是后学景仰的标杆。而这部书,显然不是简单地重印或解读那部经典著作,而是深入挖掘了其背后的“创作历程”。这对于我们理解一部伟大著作是如何从零散的思考、繁杂的史料中逐步构建起严谨的逻辑体系,具有无可替代的价值。我特别期待看到那些原始的手稿、批注和修订痕迹。正是这些“说话的稿本”,才能最真实地反映出一位学术巨匠在面对史料时的挣扎、突破与最终的定论是如何一步步完成的。这种“幕后”的展示,远比单纯的结论更引人入胜,它让我们得以窥见治学之道的精髓,体会那种将散乱的碎片拼凑成完整历史图景的艰辛与乐趣。这本书,无疑为我们提供了进入陈垣先生思想深处的“钥匙”。

评分这套书的装帧和编辑处理方式也着实下了大功夫。从我翻阅的初步感受来看,它绝非是简单地将老旧稿件影印出来糊弄读者。能够将复杂的、跨越数十年的研究手稿进行系统性的梳理、编排,并配以必要的文字说明,这本身就是一项巨大的工程。想象一下,要追踪陈垣先生在不同时期对同一问题的不同看法,并用清晰的脉络将它们串联起来,需要多么扎实的文献功底和细致入微的耐心。我尤其关注那些“未采用的草稿”部分,这些往往是最能反映研究者心路历程的“禁区”。一个学者在写作过程中会产生大量的备选方案和被否决的论点,这些“死稿”里埋藏的学问,常常比最终定稿更有启发性。它展现了历史的复杂性,即真理的获得并非坦途,而是充满了自我修正和激烈辩论的迭代过程。我感觉我不是在阅读一本历史著作的背景材料,而是在亲历一场跨越时空的学术对话。

评分说实话,初捧这套书时,那种厚重感和纸张散发出的历史气息,就让人感觉自己仿佛回到了那个学术思想激荡的年代。我一直认为,衡量一部学术著作的价值,除了其最终结论的正确性,更在于其论证过程的严密性与所依赖史料的可靠性。而本书聚焦于“创作历程”,恰恰抓住了学术研究的灵魂。我们往往只看到了教科书上被精炼过的结论,却错过了那些决定性的转折点——比如某一个关键史料的发现如何颠覆了原有的假设,或者某一处论证的逻辑链条是如何通过反复打磨才得以坚不可摧的。通过展示那些“用稿本说话”的细节,我们不仅能更好地理解《元西域人华化考》的结构,更能学习到陈垣先生如何运用史学家的批判性思维去甄别、整合那些充满偏见与误解的元代资料。这种对过程的重构和呈现,简直就是一部生动的“学术方法论实践课”,对于正在进行田野调查或文献整理的年轻学者来说,其指导意义是无价的。它教会我们,真正的学术突破,往往蕴藏在那些被忽略的草稿和墨迹之中。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有

![全国重点文物保护单位:河南文化遗产 [Brief Information on Major Historic Sites under National Protection in Henan Province] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/10684027/e5a54013-fd27-4942-b89f-55c8c8252dd9.jpg)

![中国红:佛像艺术(汉英对照) [Art of the Buddha Statue] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/10993964/rBEIDE_Gy9oIAAAAAAGmdew8naoAAARbQKRUBcAAaaN310.jpg)

![近代西方人视野中的西安城乡景观研究(1840-1949) [Research on the Urban and Rural Landscape of Xi'an in Western Vision(1840-1949)] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/11559934/54646a28N22402780.jpg)