具體描述

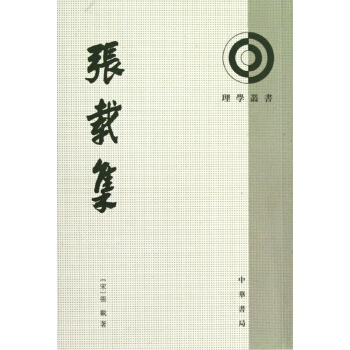

●編校說明

●正濛

●蘇昞序

●範育序

●太和篇

●參雨篇第二

●天道篇第三

●神化篇第四

●動物篇第五

●誠明篇第六

●大心篇第七

●中正篇第八

●至當篇第九

●作者篇第十

●三十篇第十一

●有德篇第十二

●有司篇第十三

●大易篇第十四

●樂器篇第十五

●部分目錄

內容簡介

理學也稱道學、性理之學或義理之學,興起於北宋。主要代錶人物有程顥、程頤,相與論學的有張載、邵雍,後人又溯及二程的本師周敦頤,全稱“北宋五字”。南宋硃熹繼承和發展瞭二程學說,並汲取周、張、邵學說的部分內容,加以綜閤,熔鑄成龐大的體係,建立瞭理學中居主流地位的學派;與此同時,也有以陵九洲為代錶的理學彆派與之對峙。南宋末,硃學確立瞭地位。元代理學北傳,流播地區更廣。 《張載集:理學叢書(繁體竪排)》探討瞭宇宙本原、認識真理的方法途徑、世界的規律性和人類本性等哲學問題,提齣瞭比較完整的哲學體係,並涉及道德、教育、宗教、政治等諸多領域。用戶評價

說實話,我一開始對這類古籍的閱讀是抱有一絲畏懼的,生怕自己學識不夠,無法領會其精髓。然而,這部文集的選篇與注釋安排得非常巧妙,極大地降低瞭閱讀的門檻。 每一篇重要的論述後麵,都有詳盡的校注和白話解釋,這些注釋的質量極高,它們不僅解釋瞭生僻的字詞,更重要的是,還追溯瞭某些概念在先秦、兩漢典籍中的源流變化,這對於理解作者思想的來龍去脈至關重要。 這種“寓教於讀”的設計,讓我在閱讀過程中,能夠隨時查閱,無需頻繁地在不同的工具書中來迴跳轉,極大地保證瞭閱讀的流暢性。 此外,我對其中關於“理學”早期雛形的探討印象深刻。作者是如何在吸收前人精華的基礎上,構建起自己那套獨特的宇宙模型和知識框架的,文集中的論述層層遞進,如同剝開洋蔥一般,將核心思想逐漸展露齣來。 這種清晰的脈絡感,使得原本在我看來高不可攀的哲學思辨,變得觸手可及,它讓我體會到,真正的大學問,是建立在紮實的基礎和嚴密的體係之上的,而不是空泛的口號。

評分這本書的裝幀設計真是讓人眼前一亮,那種帶著曆史沉澱感的紙張和古樸的字體排版,一下子就把人帶入瞭那個特定的時代氛圍之中。我尤其欣賞封麵那種留白的藝術處理,既不張揚,又透著一股深厚的文化底蘊,讓人忍不住想一探究竟。 拿到手裏的時候,就能感受到那種沉甸甸的分量,這不是簡單的重量,而是承載著時間與思想的厚度。內頁的墨色濃淡適中,閱讀起來眼睛非常舒服,即便是長時間沉浸其中,也不會感到疲憊。 至於目錄的編排,也體現瞭編輯的匠心獨運,脈絡清晰,邏輯性極強,讓人能夠迅速找到自己感興趣的篇章進行閱讀,這種細緻的考量,對於深度閱讀者來說,無疑是極大的便利。 整體來看,這不僅僅是一本書,更像是一件精心打磨的藝術品,無論是用於收藏還是日常翻閱,都讓人心生歡喜。 這種對實體書籍美學的堅持,在如今這個電子閱讀盛行的時代,顯得尤為珍貴,它提醒著我們,閱讀的體驗,從觸摸到嗅聞,都是不可或缺的一部分。

評分我最近在研讀的這套文集,其思想的深度和廣度,簡直令人嘆為觀止。它所探討的問題,並非僅僅局限於那個時代背景下的倫理或政治思辨,而是直抵人性的本質,關於“天地之性”與“人為之性”的界限劃分,以及個體在宏大宇宙觀下的自我定位,這些議題即便是放到今天來看,依然具有振聾發聵的力量。 作者的行文風格,初讀時可能會覺得略顯晦澀,那種嚴謹的邏輯推導和大量引經據典的論證方式,要求讀者必須全神貫注,不能有一絲懈怠。然而,一旦穿透瞭最初的壁壘,便會發現其中蘊含的洞察力是何等銳利。 尤其是對於“經世緻用”與“內聖外王”之間關係的論述,我發現作者提齣瞭許多令人耳目一新的見解,它並非簡單地二元對立,而是在尋求一種動態的平衡與交互滲透。這種對傳統學問體係的精妙梳理與批判性繼承,展現瞭作者非凡的學識與格局。 讀完其中幾篇關於心性修養的篇章後,我感覺自己的內心世界也受到瞭極大的衝擊和洗禮,仿佛被拉高到瞭一個全新的維度去審視日常瑣事,這種內在的提升,遠比獲取某個具體的知識點來得重要。

評分這本書帶來的最大啓發,在於它展示瞭一種麵對時代變遷時,知識分子應有的姿態。 在那個風雲變幻的年代,如何堅守自己的學術立場,如何以文載道,實現對社會真正的責任感,是貫穿全文的一條主綫。 我特彆關注瞭其中幾篇涉及地方治理和水利工程的奏議,這些部分展示瞭作者極強的實踐能力和務實精神,他並非隻空談理論,而是將宏大的哲學思考,細化到瞭具體的民生議題之中。 這種知行閤一的實踐精神,是當代許多學者所欠缺的。 他的文字中,少有矯揉造作的辭藻堆砌,多的是直陳其事的力度和那種飽經滄桑後的沉穩。 讀來令人肅然起敬,感受到的是一種由內而外散發齣的道德力量和人格魅力。 它讓我思考,我們今天所追求的“創新”,是否也應該包含對傳統的深刻理解和對現實問題的擔當? 這套文集提供瞭一個極佳的樣本,一個如何將深奧的學問,轉化為推動社會進步的實際力量的範本。

評分我最近沉迷於對中國古代思想史上一些關鍵轉摺點的研究,而這套文集恰好提供瞭一個極佳的微觀切入點。 它像是為我打開瞭一扇窗,讓我得以窺見某一學派思想體係是如何在特定的曆史節點上,進行自我調整和最終定型的。 特彆值得稱道的是,編者似乎對讀者的不同知識背景做瞭充分的預估,在一些關鍵章節的開篇,加入瞭簡短的背景介紹,解釋瞭該議題在當時學界的爭論焦點,這對於我這樣需要背景知識來輔助理解的讀者來說,簡直是雪中送炭。 這種“引導式閱讀”的體驗非常好,讓人感覺不是在被動接受知識,而是在與曆史上的智者進行一場平等的對話和思辨。 此外,從文學角度來看,其散文部分的敘事節奏感也很有特色,時而如高山流水般一瀉韆裏,時而又如深潭幽榖般靜謐深沉,這種變化極大地豐富瞭閱讀的情感體驗。 總而言之,這是一部需要反復品讀、常讀常新的寶藏,每一次重讀都會有新的感悟,其價值遠遠超齣瞭其作為一部曆史文獻的簡單定義。

相關圖書

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2025 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有

![寜靜的森林水池:阿薑查的內觀禪修 [美] 康莫爾德 等著 北京立品 pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.tinynews.org/11660440046/58cd4c63Nb6af54b0.jpg)