具体描述

●印度文化的发展

●一、印度文化的背景

●二、印度上古文化的宗教哲学

●第二节各派哲学的兴起

●一、六派哲学与宗教的后先辉映

●二、佛教的产生与外道的异同

●结论

●第二章教主释迦牟尼的事迹

●释迦牟尼的家世

●一、薄王业而不为的大丈夫

●二、生卒年代

●三、族系传统

●四、生有自来的神异传说

●五、允文允武的天生神童

●六、悲天悯人的至性至情

●第二节出家与悟道

●一、逃世入山求道的太子

●二、遍学各派道法

●三、雪山林下苦行

●部分目录

内容简介

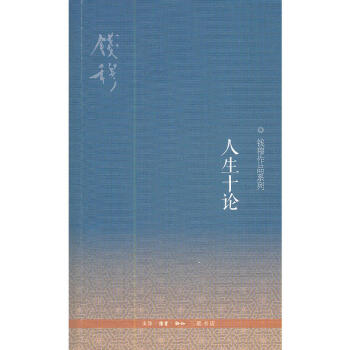

本书是南怀瑾先生撰写的一部佛教史著作。全书分为五章,对古代印度的社会与宗教,佛教创始人释迦牟尼的生平事迹,汉代至清代佛教的兴衰变迁,二十世纪中国佛教的现状与思考,以及亚洲和欧美各国的佛教概况等,做了简明扼要的叙述。书末所附的《禅宗丛林制度与中国社会》,乃是研究佛教丛林制度的由来、内容及其社会影响的重要文献,颇具价值。 南怀瑾 著述 南怀瑾先生(1918—2012),海内外享有盛誉的有名学者。出生于浙江温州书香世家,自小接受私塾传统教育,少年时期就已读遍诸子百家的各种经典。他精研儒、释、道,将中华文化各种思想融会贯通。1969年创立东西精华协会,旨在促进东、西文化精粹之交流。1980年在台湾地区创办老古文化事业有限公司。南怀瑾先生在台讲学三十六年,旅美三年,居港十数年,2004年落脚上海。2006年,他定居于江苏太湖之滨的太湖大学堂,终其晚年在这里讲学、授课,培养下一代文化种子。

南怀瑾先生毕生讲学无数,著作丰富,著有《论语别裁》《孟子旁通》《原本大学微言》《老子他说》等近六十部作品,并曾译成多国语言。他等

用户评价

这本书在结构布局上展现了一种宏大而又严谨的规划感。它将中国佛教的发展史划分为几个关键的“场域”,每一个场域都如同一个独立的舞台,上演着不同的戏剧。这种处理方式,极大地避免了编年史的单调感,同时也使得不同历史阶段的特点得到了最大程度的凸显。例如,书中对于宋明理学兴起后,佛教如何巧妙地“退入”民间和文学艺术领域,形成新的生命力的论述,就显得尤为精彩。作者没有将这种“衰落”视为终结,而是将其视为一次深刻的“内化”过程。书中引用的诸多诗词、笔记,为这种文化渗透提供了强有力的佐证。这不仅仅是一部宗教史,更是一部关于文化适应与生存哲学的教科书。它教会我们如何看待一种强大的思想体系,在面对新的时代精神和主流价值观时,如何通过自我调整,以更柔性、更具渗透力的方式继续影响社会结构,这种观察角度,是很多同类书籍所不具备的深度。

评分最终,这本书给我的感受是一种强烈的、关于“连续性”的震撼。它细致地描绘了佛教在中国经历的无数次冲击、蜕变和复兴,但最终,所有这些看似断裂的历史节点,都被作者的笔触有条不紊地串联成了一条不断流动的河流。你能够清晰地看到,某个朝代的教义革新,如何影响了数百年后民间信仰的形态;一个被遗忘的小派系,如何在后世的禅宗公案中找到了新的生命力。这种对时间纵深感的把握,使得阅读过程充满了智性上的愉悦。它让人明白,历史并非由孤立的事件组成,而是一个由无数细小因果链条维系的有机整体。对于那些希望构建一个清晰、完整、且富有生命力的中国佛教历史框架的求知者而言,这本书无疑是一个极佳的起点,它提供了一个坚实可靠的基石,让后续的探索和思考有了稳固的依托。

评分从学术性的角度衡量,这本书的贡献在于它成功地搭建了一座跨越了传统佛学研究与现代社会科学研究之间的桥梁。作者在引用佛经原典和高僧语录的同时,也大量援引了社会学、人类学以及地方志的资料,使得论证更具普遍性和说服力。这种跨学科的研究范式,极大地拓宽了“佛教史”的定义边界。尤其值得称赞的是,书中对佛教在不同地域,如西南边陲与中原地区的传播差异性进行了细致的对比分析,揭示了宗教的本土化进程中,地理环境和民族习俗所起到的关键作用。对于那些试图理解“中国性”如何塑造了“佛教性”的读者来说,这本书无疑提供了极具价值的参照系。它不是一味地赞美或批判,而是以一种近乎冷静的、科学的笔触,去解剖一个千年文明的内在驱动力,体现了作者极高的学术自觉和批判精神。

评分这本关于中国佛教发展脉络的著作,在诸多同类题材中显得尤为扎实和耐人寻味。初读之下,最令人印象深刻的是作者对于史料的爬梳和梳理的细致入微。它没有将佛教的传入和演变简单地视为一个线性的、平铺直叙的过程,而是巧妙地穿插了当时的政治气候、社会思潮乃至地域文化的相互作用。我特别欣赏作者在论述某一特定时期佛教义理兴盛时,如何回归到具体的寺院实践和高僧的个人际遇上去,让抽象的教义变得有血有肉。比如,书中对于魏晋南北朝时期玄奘西行前后的不同哲学思潮的碰撞与融合,那种描摹的张力,仿佛能让人嗅到那个时代知识分子在信仰与理性之间徘徊的挣扎。它不是一本空泛的理论总结,更像是一部微观的历史切片集合,通过这些切片,读者得以窥见一个庞大而复杂的精神体系如何在异域文化土壤中生根、变异并最终开花结果的全过程。这种深入骨髓的细节把握,使得即便是对佛学并不甚精通的读者,也能从中获得极大的阅读乐趣和历史洞察力。

评分阅读体验上,这本书的叙事节奏把握得极为老练,完全摆脱了学术著作常见的枯燥与晦涩。作者似乎深谙“讲故事”的艺术,即便是讨论到复杂的宗派纷争和教义辩驳,也能将其转化为引人入胜的叙事冲突。我尤其赞叹作者处理历史转折点的手法。比如,书中对唐代“会昌灭佛”的分析,没有停留在简单的“政治打压”这一表层结论,而是深入探讨了其背后经济结构的变化以及儒家官僚体系对宗教权力扩张的反弹,这种多维度的剖析,使得历史事件的必然性与偶然性得到了充分的体现。文字的运用极其精炼,绝不拖泥带水,但又不失文人的雅致。读完整部作品,感觉就像是跟随着一位学识渊博、又极富洞察力的导游,走过了一段波澜壮阔的精神长廊,每一步都有新的发现,每处转折都有深刻的寓意,让人读罢掩卷,仍觉意犹未尽,思绪久久不能平静。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有